消费者食物浪费行为影响因素分析

——基于计划行为理论的视角

廖芬,青平,侯明慧

(华中农业大学经济管理学院,湖北 武汉 430070)

随着农业现代化进程的加快,食物产量逐渐增加,很大程度减少了食物需求方面的压力[1]。但值得注意的是全球仍有大量可供人类消费的食物被损失或浪费,每年约有1.3×109t[2]。我国每年的食物浪费量也很惊人,仅餐饮业就浪费高达8×106t 的蛋白质和3×106t 的脂肪, 相当于2 亿人1年的消耗量[3]。食物浪费会产生多方面的影响,除了增加财政负担[4],对社会产生重大影响外[5-6],还会对环境产生影响,因为食物生产过程中浪费了自然资源,也会排放不必要的温室气体[2]。并且食物浪费与食物安全密切相关,为了有效减少食物浪费,保障食物安全,各国政府均采取了有力措施,如英国的“WRAP 计划”、日本的“4R 计划”(Reduce、Reuse、Recycle、Replace)、欧盟的跨国合作项目“全产业链食物资源高效利用研究”和中国的“光盘行动”,但这些措施均收效甚微,因此如何有效减少食物浪费成为亟需解决的问题。

食物浪费是政府和学者们广泛关注的热点问题。目前,学者们围绕食物浪费这一主题进行了大量研究,主要关注如何测量食物浪费量、食物浪费的后果和人口统计学特征对食物浪费量的影响等方面,结果发现家庭人数会显著正向影响食物浪费量,家庭规模越大,浪费的食物量就越多;用于购买食物的支出占家庭收入的比例也会显著正向影响食物浪费,食物支出越多,浪费量越大,并且食物浪费也会对社会、经济和环境产生负面影响[2,7-8]。现有研究基于不同角度对食物浪费进行了较为深入的分析,但很少有研究关注食物浪费行为的影响因素[9-11]。消费者是导致食物浪费产生的主要原因,且有研究表明在消费阶段能够最有效地减少食物浪费[2],因此,了解消费者食物浪费行为的影响因素至关重要,可以为减少食物浪费的预防工作提高依据,并且能够有效保护环境和实现食物安全[2,12]。

食物浪费的产生是多种因素综合作用的结果,影响消费者食物浪费的因素也是复杂的。有研究表明,食物浪费会导致严重的环境后果,但Watson和Meah[13]的研究表明,消费者更关心食物浪费所导致的金钱损失。由此可见,食物浪费不仅与环境问题相关,还与金钱等食物变量相关。因此,本文基于计划行为理论,从食物和环境相关行为两个角度研究消费者的食物浪费行为,构建消费者食物浪费行为的解释模型,分析影响消费者食物浪费行为的主要因素,探讨消费者食物浪费行为的基本特征与内在规律,为加强反对浪费厉行节约的宣传并营造舆论监督环境,强化消费者减少食物浪费的规范政策制定提供参考。

1 理论假设

计划行为理论(Theory of Planned Behavior)是研究消费者行为最主要的理论[14]。该理论认为消费者的行为意愿受到消费者对行为的特定态度、社会规范和知觉行为控制的共同影响,而当消费者对其即将要采取的行为有实际的控制感时,就会将意愿转换成行动[15]。许多与食物有关的行为研究都借鉴了该理论来解释消费者的行为[16-17]。目前,计划行为理论也被应用于食物浪费行为的研究,特别是家庭的食物浪费量[18]和如何减少食物浪费量[19]等方面,因为食物浪费行为主要取决于消费者的控制力[20]。食物浪费是指在日常的消费过程中,所有被消费者扔掉的仍可以食用的食物和饮料[21]。因此,本文主要基于计划行为理论探讨影响消费者食物浪费行为的因素。

1.1 态度对减少食物浪费意愿的影响

金钱态度(Money Attitude)反映了消费者对金钱的认知以及所持有的金钱观念[24]。由于过度购买而引起的财务问题常常被认为是促使人们减少食物浪费的一个因素[10-11]。价格意识更高的消费者,浪费量更少[25],并且消费者更关心食物浪费所带来的经济后果而不是环境后果[22,26-27]。因此,金钱态度显著影响消费者的食物浪费行为,对金钱越关注,价格意识越高的消费者,为了减轻由于食物浪费带来的财务问题就越有可能减少食物浪费。

环境态度(Environmental Attitude)反映了消费者对环境保护的一种相对持久并且有组织的倾向,主要是指为了保护环境而采取的行动[28-29]。虽然以往研究表明食物浪费所引起的环境后果较轻而且对消费者的食物浪费行为没有什么影响,并且消费者很少会将食物浪费与环境(如温室气体排放)联系起来,只有极少数的消费者会因为食物浪费对社会产生影响而感到愧疚[10,13],但环境态度是影响消费者环保行为的主要因素[30-32],而食物浪费行为也是一种环保行为,且中国人深受儒家“天人合一”思想的影响,强调人与自然和谐相处,因此会对环境的考虑较多,而食物浪费会对环境产生深远影响,因此认为对环境的态度会显著正向影响消费者减少食物浪费意愿。

1.2 规范对减少食物浪费意愿的影响

规范(Norm)是指消费者感知到的社会规范[15]。与消费者食物浪费行为相关的规范主要包括主观规范和个人规范[33]两种。主观规范(Subjective Norm)是消费者感知到的参与行为的社会压力,并且被假设为有助于将意愿转变为行为[15]。消费者对食物浪费的主观规范主要是指其他人对食物浪费的看法和做法,即消费者在日常食物消费过程中可能受到来自政府、学校、家人和朋友等方面的压力。以往一些关于主观规范对食物浪费行为影响的研究表明[20],规范能有效减少家庭的食物浪费量,而其它研究则表明主观规范只与减少食物浪费的意愿相关[19],而与食物浪费行为无关[19-20]。产生这种不一致结论的原因可能是由于以往的研究测量的大多是家庭浪费量,并不能看见其浪费行为,因此也就没有办法评价其行为,并且规范的测量也不一致,有的研究只是测量了食物浪费的主观规范,而有的研究则不仅测量了主观规范,还测量了个人规范。因此,需要进一步明确规范在影响消费者食物浪费行为中的作用。中国人深受儒家思想的影响,倡导仁、义、礼、智、信,对于他人的看法比较在意,因此其他人或者政府、社会的看法和要求对消费者行为影响较大。他人对于食物浪费的看法和行为会影响消费者的食物浪费行为,受主观规范影响的程度越高,所感知到的外在压力就会越大,为了减轻这种外在压力,满足他人对消费者的要求和期望,消费者减少食物浪费的意愿会增强。

除了主观规范以外,个人规范(Personal Norm)也会显著影响消费者的食物浪费行为[11,13,19]。以往有研究将个人规范加入计划行为理论[33],认为个人规范会显著影响消费者的行为意愿进而影响其行为,如消费者认为自己有责任减少食物浪费并且在发生食物浪费时会感到内疚[10,26]。个人规范越强的消费者,对减少食物浪费的责任感就越强,而具有责任感的消费者,会认为自己应该减少食物浪费,从而积极负责的在食物消费过程中减少食物浪费,并且在减少食物浪费的过程中消费者也会产生相应的积极情感体验,如果没有减少食物浪费时则消费者会产生消极的情感体验,如产生负罪感。基于以上理论分析,本文假设个人规范正向影响消费者减少食物浪费意愿。

1.3 知觉行为控制对减少食物浪费意愿的影响

知觉行为控制(Perceived Behavioral Control) 是指消费者将意愿转变为行为时感知到的容易或者困难程度,主要依赖于过去的经验[15]。知觉行为控制对行为的影响方式有两种,一种是通过增强行为意愿进而影响行为,一种是直接预测行为[22,34]。消费者食物浪费行为的知觉行为控制是指消费者认为会促进或阻碍其采取减少食物浪费行为的因素。知觉行为控制显著影响消费者食物浪费行为,如家里人并不想吃已经做好的饭菜或者不回来吃饭而没有提前告知[9]和食物的包装特别是分量过大的包装[9,25],均不可避免会导致食物浪费量的增加,可见此时消费者知觉行为控制程度较低,认为减少食物浪费较难实现。因此,知觉行为控制显著影响消费者的食物浪费行为,知觉行为控制程度越高,食物浪费行为越少。

1.4 减少食物浪费意愿对食物浪费行为的影响

计划行为理论认为行为意愿是行为的主要前因。此外,根据该理论,行为意愿取决于消费者对行为的态度、规范和知觉行为控制的共同作用,当消费者对行为有实际的控制感时,就会将意愿转换成行动[15]。由于消费者普遍厌恶食物浪费,所以有理由相信,减少食物浪费意愿可能会导致他们减少食物浪费行为[19-20],且减少食物浪费意愿与食物相关的态度、规范和知觉行为控制高度相关[18-19,27]。基于以上理论分析,本文认为减少食物浪费意愿显著负向影响消费者的食物浪费行为。

《考核办法》下发后,汉江流域内河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省和甘肃省对本省(直辖市)用水总量指标进行了分解。通过与流域内各省(直辖市)的沟通和协调,在符合《综合规划》和在不突破国务院下达的各省(直辖市)用水总量管理指标的前提下,基本确定汉江流域2015年、2020年、2030年用水总量管理指标分别为 160 亿 m3、184 亿 m3、187 亿m3,并将汉江流域用水总量管理指标进一步细化分解到地级行政区。

综合上述理论分析,建构本文研究框架(图1)。

图1 研究框架Figure 1 Research Framework

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究在文献回顾、相关理论、专家审查的基础上设计了初始的问卷,并对初始问卷进行了预测试,然后在此基础上对问卷进行了相应的修改,最终形成了最后的正式问卷。

正式调研于2017年3 月进行,问卷主要通过专业的问卷收集平台问卷星网站随机向网民推送,在整个调查期间共发放1000 份问卷,排除填写错误或不完整的个体,剩余有效问卷961 份,回收率96.10%,受访者详情见表1。

表1 受访者的社会人口学和背景特征Table 1 Social demographic and background characteristics of respondents

2.2 变量测量

问卷主要包括消费者自我报告的食物浪费量、减少食物浪费意愿、一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范、知觉行为控制和人口统计变量等9 个部分的测量。9 类变量的具体测量与描述性统计结果见表2。问卷中,将食物浪费(food waste behavior)定义为在日常的消费过程中,所有被消费者扔掉的仍可以食用的食物和饮料(如米饭、水果、蔬菜和牛奶)[22]。食物浪费的测量改编自Stancu 等[22]的量表,共包含5 题(表2)。食物浪费量的测量采用11 点李克特量表评分,0~10 分别表示消费者没有浪费一直到消费者浪费了100%,数字越大表示浪费的越多。

减少食物浪费意愿的测量改编自Visschers 等[20]《减少食物浪费意愿》量表,共包含4 题。食物浪费态度中的一般态度测量问卷改编自Visschers 等[20]的《一般态度》量表,共包含3 题。金钱态度的测量问卷改编自Visschers 等[20]的《金钱态度》量表,共包含4 题。环境态度的测量问卷改编自Nordlund和Garvill[35]的《环境态度》量表,共包含4 题。主观规范的测量问卷改编自Knussen 等[36]的《主观规范》量表,共包含3 题。个人规范的测量问卷改编自Visschers 等[20]的《个人规范》量表,共包含4题。知觉行为控制的测量问卷改编自Knussen 等[36]的《知觉行为控制》量表,共包含5 题(表2)。减少食物浪费意愿、一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范和知觉行为控制的测量均采用7 点李克特量表,1~7 分别表示完全不同意和完全同意,分数越大表示越同意。

考虑到:1)消费者的一般态度、金钱态度、主观规范、个人规范与性别、受教育程度会存在较大的关联;2)年龄、户籍归属、家庭人口数、家庭小孩数量和家庭人均月净收入等因素会影响消费者的食物浪费行为。本文测量了性别、年龄、受教育程度、户籍归属、家庭人口数、家庭小孩数量和家庭人均月净收入等变量(表2),并将其视为可能产生系统外影响的变量加以控制。

2.3 模型选取

由于模型中的一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范、知觉行为控制、减少食物浪费意愿(解释变量)与食物浪费量(被解释变量)等均包含多个观测变量,为了验证变量间复杂的因果关系,本文采用结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM)来进行实证检验。SEM 与其它方法相比,具有可以同时处理多个因变量以及将误差项纳入模型的优点,因此是检验本文模型的较为合适的方法。具体的SEM 的形式为:

表达式(1)和(2)是测量方程,反映了观测变量与潜变量之间的关系,其中Y表示内生潜变量的观测变量向量,X表示外生潜变量的观测变量向量,Λy与Λx分别表示内生潜变量和外生潜变量与各自观测变量的关联系数矩阵;表达式(3)是结构方程,其中η是内生潜变量,γ是外生潜变量,和γ表示相应变量的系数矩阵;ε、σ和ζ均表示误差项。

表2 变量测量与描述性统计Table 2 Measurement and descriptive statistics of variables

2.4 模型检验方法

为确保研究的一致性和有效性,运用SPSS21.0对问卷进行了信度与效度分析。采用Cronbach’s α系数值来检验问卷的信度。为进一步验证问卷整体结构的合理性,采用标准因子载荷系数来检验问卷的收敛效度,采用KMO 值和Bartlett’s 球形检验来检验问卷的结构效度。为了检验构建的理论模型是否科学合理,运用 AMOS17.0 软件对模型进行整体适配度检验,分别采用绝对拟合指标的CMIN/DF、RMSEA、GFI、AGFI、PGFI 指数和相对拟合指标NFI、IFI、TLI、CFI 指数来检验模型的整体适配度。

3 结果与分析

3.1 描述性统计分析

从被解释变量来看,消费者食物浪费量的五个测量题项的平均值加总再求平均值可以得到食物浪费量的总体平均值是1.652,说明消费者浪费的食物量占总食物量的比例为16.52%,表明消费者的食物浪费量较大,需要进一步减少其浪费量。从解释变量来看,消费者的减少食物浪费意愿、一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范和知觉行为控制的平均值分别为5.663、5.873、4.708、6.078、6.130、5.813 和5.882,表明消费者减少食物浪费意愿、一般态度、金钱态度和环境态度较强,主观规范、个人规范和知觉行为控制也较强。从控制变量来看,受教育程度的平均值是4.370(表2),高于4.000,说明有一半以上的消费者的平均受教育程度在本科以上,具体的比例为92.2%(表1),表明消费者的受教育程度较高,家庭人口数的平均值是4.190,表明家庭人口数较多,这在一定程度上会影响其食物浪费行为。

3.2 模型检验分析

信度分析结果表明,所有潜变量的Cronbach’s α 系数值为0.892,且单个潜变量的Cronbach’s α 系数值也均在0.600 以上(表3),表明量表具有较好的信度。因子分析结果表明,所有潜变量的各观测变量的标准因子载荷系数最小为0.627(>0.500),表明变量的测量收敛效度较好。同时,各变量的KMO值最小为0.500,在 0.1% 的显著性水平下显著,表明问卷结构效度较好,适合做因子分析。模型整体适配度检验结果显示(表4),各指标值均符合建议值的标准,表明模型的整体适配度较好, 建构的假设模型得到了支撑。

表3 信度和效度检验结果Table 3 Results of reliability and validity tests

表4 模型整体适配度检验结果Table 4 Results of model overall fitness test

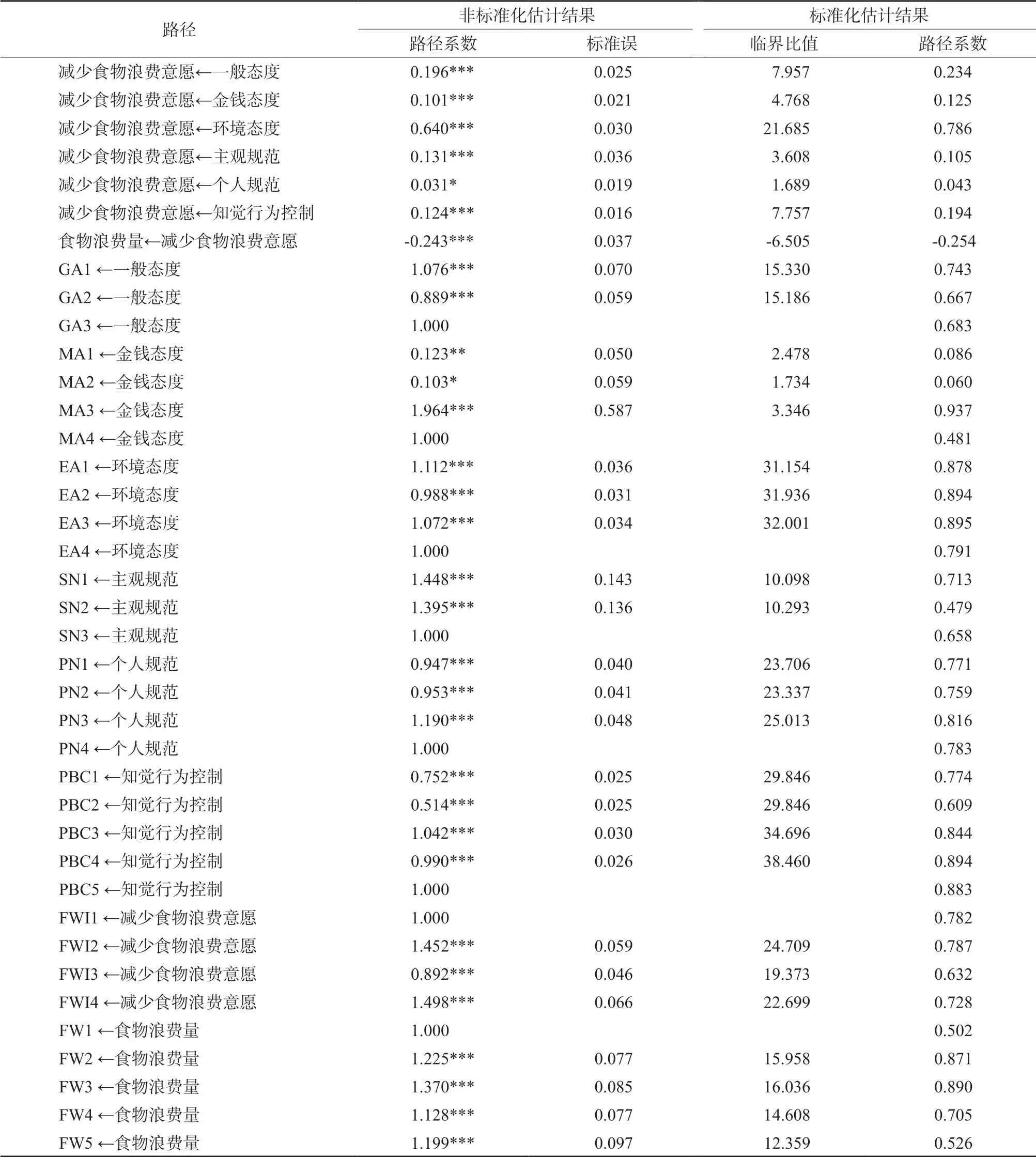

3.3 消费者食物浪费行为的影响因素分析

借鉴侯博和应瑞瑶[37]的方法来检验一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范和知觉行为控制对消费者减少食物浪费意愿的影响和减少食物浪费意愿对消费者食物浪费行为的影响。为了实现这一目的,通过结构方程模型进行回归分析,回归结果见表5。 非标准化估计结果表明,消费者的一般态度(P<0.01)、金钱态度(P<0.01)、环境态度(P<0.01)、主观规范(P<0.01)、个人规范(P<0.10)和知觉行为控制(P<0.01)对减少食物浪费意愿存在显著的正向影响,影响的路径系数分别为0.196、0.101、0.640、0.131、0.031、0.124(表5)。此外,减少食物浪费意愿对消费者食物浪费量存在显著的负向影响(P<0.01),影响的路径系数为-0.243。这一结果验证了前面的理论分析,为构建的理论模型提供了支撑。

标准化估计结果表明,一般态度对减少食物浪费意愿影响的标准化估计值为0.234(表5),说明消费者对食物浪费的态度越消极,即认为食物浪费是不好的,其减少食物浪费的意愿就会越强烈。金钱态度对减少食物浪费意愿的标准化估计值为0.125,说明消费者如果价格意识比较高,认为浪费食物就是浪费钱,那么消费者就会想要减少食物浪费。环境态度对减少食物浪费意愿的标准化估计值为0.786,说明消费者的环境意识越强,越想要保护环境,就越想要减少食物浪费。主观规范对减少食物浪费意愿的标准化估计值为0.105,说明消费者越在乎周围人的看法,减少食物浪费的意愿就会越强烈。个人规范对减少食物浪费意愿的标准化估计值为0.043,说明消费者如果认为自己对减少食物浪费有责任和义务,那么其减少食物浪费的意愿就会增强。知觉行为控制对减少食物浪费意愿的标准化估计值为0.194,说明消费者可以通过按量点餐等方式增加对于减少食物浪费行为的控制,进而增强其减少食物浪费的意愿。减少食物浪费意愿对食物浪费量的标准化估计值为-0.254,说明消费者减少食物浪费的意愿越强烈,其食物浪费量就越少。

测量模型估计结果表明,一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范和知觉行为控制均对消费者减少食物浪费意愿产生显著的正向影响,这与赵连阁和蔡书凯[38]的研究结果一致。说明消费者对食物浪费的态度越消极、价格意识越高、环境意识越强、主观规范和个人规范越强、知觉行为控制能力越高,消费者减少食物浪费的意愿就会越强烈。六个潜变量的标准化路径系数分别为0.234、0.125、0.786、0.105、0.043、0.194,说明环境态度对消费者减少食物浪费意愿的影响最显著,其次是一般态度,再次是知觉行为控制,随后是金钱态度和主观规范,而个人规范对消费者减少食物浪费意愿的影响则稍小。并且,减少食物浪费意愿对食物浪费量的负向影响显著,说明减少食物浪费的意愿越强烈,食物浪费量就越少。这与沈萌等[34]的研究结论一致,表明行为意愿对实际行为确实有显著的影响。

4 结论与政策建议

4.1 结论

保障食物安全是加快推进农业现代化进程的前提和基础,而保证这一基础的关键在于减少消费者的食物浪费量。研究表明,运用社会心理学中的计划行为理论所构建的解释模型来研究消费者食物浪费行为是合适的,消费者的食物浪费量总体较大,受到减少食物浪费意愿的影响。而减少食物浪费意愿则受到消费者一般态度、金钱态度、环境态度、主观规范、个人规范和知觉行为控制的异质影响。消费者态度、规范和知觉行为控制越强,减少食物浪费的意愿就越强,进而导致食物浪费量减少。其中,消费者态度的影响大于知觉行为控制的影响,而知觉行为控制的影响则大于规范的影响。

表5 结构方程模型变量间回归结果Table 5 Regression results among variables of the structural equation model

进一步分析表明,大部分消费者的年龄普遍较低,家庭人口数较多,年龄较低可能会导致消费者节约食物的观念较弱,家庭人口数较多可能会导致消费者的知觉行为控制下降,进而影响其食物浪费行为。因此,关于如何培养年轻一代消费者的节约观念和增加消费者的知觉行为控制从而促进食物浪费量的减少,是值得进一步探讨的问题。同时,除了强调社会影响的主观规范以外,强调责任的个人规范也是影响消费者食物浪费行为的重要因素,这也为今后提高对消费者个人规范的重视和强化提供了重要依据。

4.2 政策建议

1)加强沟通宣传,改变消费者对食物浪费行为的态度。通过电视、广播、报纸和网络等媒介加强“反对浪费、厉行节约”的宣传让节约食物意识深入人心,并且通过各种途径强调食物浪费所产生的经济和环境后果,从而改变消费者对食物浪费的行为态度、金钱态度和环境态度,尤其是消费者的环境态度,增强消费者减少食物浪费的意愿,使消费者在日常的食物消费过程中自觉减少食物浪费。

2)规范相关条例制度并营造舆论监督环境,强化消费者减少食物浪费的规范。通过完善“反对浪费、厉行节约”条例,积极发挥党政机关的示范效应和榜样作用,并通过制度规定和舆论监督双重措施将节约食物意识逐渐推广到广大普通消费者,实现节约食物的普遍化和常态化。并通过节约食物的普遍化和常态化使得消费者将节约食物内化为其主动遵守的个人规范,从而实现减少食物浪费的可持续化。

3)加强相关培训教育,提高消费者对食物浪费行为的知觉行为控制。通过增进消费者对食物浪费行为的理解和相关知识,就如何减少食物浪费进行宣传教育从而增强对食物浪费行为的知觉行为控制和减少食物浪费的意愿,进而减少食物浪费行为。