欧阳询与隋《杨素墓志》

张德锋

摘 要:出土于20世纪50年代的隋《杨素墓志》书法十分精美,由于墓志铭文中没有书丹者的记载,而且历代史料及各种碑志辑录也未记载和收录,所以求证此墓志的书丹人就显得很有意义。文章通过六个方面阐述该墓志的书丹人就是大名鼎鼎的欧阳询。

关键词:欧阳询;杨素墓志;楷书;隋朝;书丹

0 引言

笔者偶然见到隋《杨素墓志》拓片(图1),墓志规格之大和书法之秀美都十分罕见稀有。就其书法而言,俨然是一派纯正的欧体楷书,十分面熟亲切,不禁一个疑问从心里油然而生:《杨素墓志》莫非就出自欧阳询之手?如果是的话,这无疑将是一个令人激动和非常重要的发现。

该墓志是20世纪50年代末潼关县城北约2.5千米许之吴村乡亢家寨(又名“家圪塔”)的群众取土时发现的,一直放置于生产队饲养室,后被潼关县文管会在1980年历史文物普查时发现。墓志为青石质地,呈方形,边长92厘米,厚14厘米,志文楷书,共45行,每行48字(格),稍有残损。现存有1882字,有空格16个,约残缺260字(格),志石现存于潼关县文化馆。据当时在杨素墓发掘现场的群众讲述,通道两侧用70厘米见方的石头砌筑,墓门镶刻有两个不同姿态的画像,门额上书“天官赐福”,置有墓志铭、小石狮等。石刻、壁画技艺精湛,雕刻细腻。杨素墓虽经开掘,但后因塌陷而终止。

志文中没有留下书丹者姓名,在各种史料和历代碑志辑录中也不见任何有关这方墓志的蛛丝马迹,这无疑是一方连隋唐古人都未曾谋面的在地下沉睡了1300多年之久的宝物,我们能在当今见到,仿佛有一种跨越时空和古人面对面之感觉,实在非常庆幸,从而激起了对这方墓志一探究竟的热情,特别是对其撰文和书丹者的考证。对于撰文者,由于墓志首行下方留有“朝请大夫内史侍郎虞□□□□”九个字,梁建邦先生和周铮先生先后根据史料确证为唐初书法大家虞世南之兄虞世基,笔者也甚为认同。至于书丹者,梁建邦先生仅说“其字端庄典正,浑厚流畅,遒劲有力,亦当出于大手笔无疑”。而周铮先生根据虞世基乃书法大家虞世南之兄,并且兄弟同學于吴郡顾野王门下十余年,而且兄弟情笃,推测虞世基的书法也定有较深造诣,从而猜测“墓志或亦为虞世基所书”,推测这空缺的四个字可能是“世基撰书”。此外尚未有其他考证结论。

对于墓志首行下端“朝请大夫内史侍郎虞□□□□”这空缺的四个字,笔者不认同周铮先生“世基撰书”的推测,如果撰文书丹同为虞世基本人,那所缺必为五个字,应写为“世基撰并书”,这显然和墓志实际仅缺四字的情况不符,所以这所缺的四字,笔者认为是“世基撰文”,就如同离此不久的《姚辩墓志》之体例,因此可以确定书丹者必另有其人。

那么这个大手笔书丹人是谁呢?经笔者分析,他不是别人,正是大名鼎鼎的欧阳询,其年51岁,依据有如下六个方面。

在论述之前,为了方便读者对《杨素墓志》有大概的了解,现依据梁建邦先生《杨素墓志的发现于价值》一文对墓主人杨素的基本情况做简要介绍。

杨素(544—606),字处道,汉族,弘农华阴(今属陕西)人,隋朝权臣、诗人,杰出的军事家、统帅。他出身北朝士族,北周时任车骑将军,曾参加平定北齐之役。他与杨坚(隋文帝)深相结纳,甚为杨坚所器重。他辅助隋文帝杨坚夺取并巩固了政权,以功封上柱国、御史大夫。后以行军元帅率军东下攻陈,灭陈后,晋爵为越国公,又曾任内史令、尚书右仆射、尚书左仆射等职。后又谋废太子杨勇,辅晋王杨广登上帝位,为炀帝广所重,拜尚书令、太子太师、司徒等职,改封楚国公。去世后谥曰“景武”,赠光禄大夫、太尉公、弘农等十郡太守。杨素好学博览,“研精不倦,多所通涉,善属文,工草隶,颇留意于风角”,著有文集十卷(今已佚),《全唐诗》录其诗歌19首,是隋朝一位出将入相、声威显赫的开国武将和权臣,也是隋朝著名的文学家。

1 《杨素墓志》通篇契合欧体独特的字样、结体、用笔特征

《杨素墓志》书法具有结构布置法度森严、平正峭劲,中宫紧密,局部险劲而整体端庄,无一处紊乱,无一笔松塌,书法用笔方正,略带隶意,笔力刚劲,一丝不苟。通观整个墓志,洋洋1800余字,字字珠玑,气韵生动,正像田蕴章老师所说的,精光射十步之外,蓬荜生辉,初看毕肖《皇甫诞》,细察又如《九成宫》,欧体书法的风姿和魅力跃然纸上。

2 选取部分《杨素墓志》单字同欧阳询其他碑帖作具体字样对比分析

《杨素墓志》出土时存字1882字(目前最新拓片仅存存1871字,又损11字),经统计共使用了841个不重复单字。现选取其中330个在欧阳询其他碑帖能找到对应字的不重复单字作为比对分析的样本,样本量占墓志不重复字数的39.24%,足有充分的代表性。

欧阳询目标碑帖的选取原则主要依据两个方面:其一是书体要和《杨素墓志》一致,即楷书;其二是书写时间上尽量比较接近。笔者第一选择目标是书丹刊刻于隋大业十一年(611)的《姚辩墓志》,仅比《杨素墓志》迟4年,算是非常接近的。但考虑到目前我们能找到的所有姚志拓本都属翻刻或再刻本(有关《姚辩墓志》拓本流传情况,可参阅已故考古学家、故宫博物院研究员顾铁符先生的《隋姚辩墓志铭传本小议》一文),难免存在失真,另外《姚辩墓志》中可以匹配的字数也不全,仅找出172个,仅为样本字数的一半强。笔者又从唐贞观年间的《九成宫》和《皇甫诞》中选取匹配字,从《九成宫》中选取了206字,从《皇甫诞》中选取了259字。这样就使330个样本字中至少有一个目标字与之比对参照。

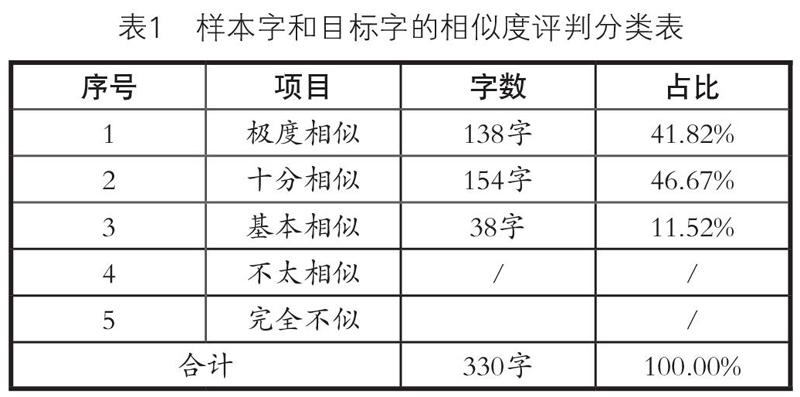

对样本字和目标字的相似度及碑别字使用偏好和结体偏好进行比对分析,根据相似程度的不同,分为五个级别,分别是极度相似、十分相似、基本相似、不太相似、完全不似,划分的标准主要从字形、结体、用笔等几个方面,整理如表1。

结果显示,极度相似和十分相似的情况占到88.49%。

3 碑别字使用偏好、结体偏好情况分析

任何一个会写字的人,所写的字都具有独一无二的特性,正像启功先生所言,不然就不需要签字、不需要有笔迹鉴定了。更何况是书家乃至像欧阳询这样的大家,其书迹更是定有其独具之处。这其中神韵是一方面,用字、用笔、结体是另一方面。但神韵崇虚,难以言表,更难做量化比对分析。所以要说明《杨素墓志》究竟是否为欧阳询之手笔,可从第二个方面着手加以分析。

3.1 碑别字偏好

欧阳询出生成长于碑别字大量涌现的南北朝时期,许多字往往有多种结体、写法,这是文字字体发展到这一特殊时期下形成的,具体原因错综复杂。这方面已有诸多文字学方面研究成果可供学习参考,其中陆明君先生的《魏晋南北朝碑别字研究》一书就从书法视角对碑别字现象做了详尽的研究论述,值得一读。纵观目前已有定论的欧阳询碑帖,大量存在碑别字,对碑别字进行提取、分析,发现欧阳询对某字的写法其实是有偏好和规律的,这正好可作为验证《杨素墓志》是否为欧阳询所书的一个有力证据。据此,笔者从330个样本字中共找出碑别字49个,居然在欧阳询的其他三个参照帖中全部得到一致匹配,如果《杨素墓志》并非出自欧阳询之手,这几乎是不可能的。限于篇幅现仅列出10字于此以便参阅。

3.2 结体偏好

对于字的结体,不同书家是千姿百态、各显纷呈的,没有两个书家能够做到完全相同。而一个成熟书家,其字的结体有着相当的稳定性,尤其是相对静态严谨的楷书。为此,笔者从330个样本字中选出72个在结体上具欧体特点的字加以比对,结果在其他三个欧阳询参照碑帖中分毫不差地找到和这72个字一致的结体形态。这又一次证明了《杨素墓志》就是欧阳询所书丹的结论。限于篇幅在正文中也仅列出10字以做参阅。

4 欧阳询和杨素的关系及欧阳询在那一段时期的官衔任职情况

杨素墓志窆于隋大业三年(607)八月,是年欧阳询51岁,那么在这段时间欧阳询到底是个什么情况,在哪里、从事什么行当,是否和杨素有关系等,都需要了解清楚。好在朱关田先生《欧阳询年谱》一文已把这些情况考证的很清楚了,现摘录于此:

605年隋炀帝大业元年(乙丑) 49岁

四月,上大将军周罗睺卒,徐敞撰墓志铭称述之。欧阳询正书铭石。

606年隋炀帝大业二年(丙寅) 50岁

欧阳询出任太常博士,奉诏与晋王府学士潘徽、著作佐郎陆从典、太常博士褚亮等人助越国公杨素馔《魏书》,会杨素卒而止。

周罗睺字公布,陈、隋两朝将领,隋炀帝即位后,命他帮助杨素讨伐汉王杨谅,被流矢射中,在京师病逝,赠柱国,右翊卫大将军。从欧阳询为周罗睺书丹墓志可以合理推测,很可能就是受杨素之托。欧阳询是隋朝大臣及文豪江总的养子,生性敏悟绝伦,博贯经史,以善书名重长安。而杨素这位好学博览、善属文、工草隶,势倾朝野的开国武将和权臣,对欧阳询的精湛书艺定然知悉,所以托欧阳询为在自己统帅的军中战死沙场的将军周罗睺书丹墓志也是合情合理之事。更何况到了次年即公元606年,出任太常博士的欧阳询就和其他几人奉诏一起助越国公杨素修撰《魏书》,直至杨素去世为止。但很不幸的是,杨素也就在当年七月遘疾去世了,享年63岁。

杨素去世,隋炀帝又是赠爵,“诏赠光禄大夫、太尉公、弘农、河东、绎郡等十郡太守,谥曰景武公”,又是诏理丧事,“给辒车,班剑卌人,前后部羽葆鼓吹,大鸿胪监护丧事”,还要为其“铭功彝器,纪德丰碑,所以垂名迹于不朽,树风声于没世,……立碑宰隧,以彰盛美”。所以给其墓志撰文、书丹的人当然要甄选地位和书艺都很高的人。至于墓志撰文者,前文已述及确证为虞世基,对于书丹者,笔者认为非这个在杨素生前幕府协助修撰《魏书》的“八体尽能”的太常博士欧阳询莫属。原因至少有三:其一,历代凡规格高的碑、志往往撰文和书丹是分开两人的,撰并书于一身的情况并不多见,如前一年605年《周罗睺墓志》的情况就是如此。其二,就书法水平来说,欧阳询的名声远高于虞世基,欧阳询以书留名,虞世基则以文传世。其三,杨素从遘疾到去世这段时间,是欧阳询的上司兼同事,共事修撰《魏书》。杨素去世后的丧礼,欧阳询也理所当然是参与其中的,其墓志由欧阳询铭石书丹符合情理。

5 欧阳询和虞世基

查阅欧阳询年谱可知,《杨素墓志》入窆4年之后的大业七年(611),右光禄大夫、左屯卫大将军姚辩卒,虞世基撰文、欧阳询书丹《姚辩墓志》。《杨素墓志》入窆5年之后的大业八年(612),内史令元寿卒,虞世基撰文,欧阳询书丹《元寿墓志》。由此可見,作为内史侍郎的大臣虞世基和作为太常博士的欧阳询合作撰文书丹墓志的后例,也说明《杨素墓志》由虞世基撰文欧阳询书丹有极强的合理性。

6 欧阳询的老师或学生

本文第二、第三大点已通过实例分析,证明了《杨素墓志》的书法样貌和欧阳询在此之后书丹的《姚辩墓志》《九成宫》《皇甫诞》的书法样貌非常相似。我们姑且假设《杨素墓志》不是欧阳询书丹,那么只有两种可能性能合理解释这种和欧阳询其他碑帖的相似性:一是《杨素墓志》的书丹人为欧阳询的书法授业者即书法老师,二是欧阳询的高足即书法学生。

但这两种情况都没有可能性,首先在有关史料中,欧阳询的授业老师除其养父江总之外(此时江总已去世13年),几乎没有发现其他人教授欧阳询学书的记载。现权当有这样一位名师的话,也不可能仅书写一《杨素墓志》,并在此之前和之后都了无形迹。其次也不可能是欧阳询的学生所为,因为欧阳询健在且就在杨素生前幕府的情况下,以杨素地位之高,毫无可能由欧阳询的学生执笔书丹。这样排除后,留下的唯一可能也就是欧阳询本人书丹《杨素墓志》。

7 结论

经以上六个方面的阐述,笔者认为已形成了一个逻辑性相当有力的证据链条,基本能够证明《杨素墓志》为欧阳询书丹。

参考资料

[1]梁建邦.杨素墓志的发现与价值[J].渭南师专学报,1990(1):94-98.

[2]姚双年.杨素墓志初考[J].文物与考古,1991(2).

[3]周铮.《杨素墓志初考》补正[J].文物与考古,1993(2).

[4]罗新,叶炜.新出魏晋南北朝墓志疏证[M].北京:中华书局,2005.

[5]朱关田.欧阳询年谱[J].中国书画,2010(8):1,4-11,3-4,137-138.