钱塘江九溪涌潮物理模型试验研究

李志永,金建峰,杨火其,程文龙,黄姿菡

(1.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020;2.杭州市闲林水库管理处,浙江 杭州 311122)

1 问题的提出

涌潮是钱塘江河口特殊的江道条件(纵向庞大的沙坎+喇叭形平面形态)下产生的一种特殊的水力学现象。钱塘江的涌潮形成于尖山 — 澉浦一带,上溯过程中由于江道束窄,底床抬升,先是逐渐增强,至八堡 — 大缺口一带最大;之后由于涌潮传播中能量渐渐耗散,强度渐弱,一般至七堡以后,潮势减小,因此一般情况钱塘江九溪河段涌潮并不大,但大潮汛时闸口附近涌潮高度仍可达1.00 ~ 1.50 m。从时间上看,涌潮较大的时间多集中在每年的7 — 9月。当秋季大潮来临时,若前期水量充沛、汛期河床冲刷幅度较厉害、江道容积较大,当年的涌潮就较为壮观。钱塘江涌潮的最大行进流速一般可达4 ~ 7 m/s,同一地点水位涨率可达1 m/s。因此涌潮既壮观,又具有很强的破坏性。图1为2017年秋季大潮期九溪弯道涌潮翻越江堤、涌上之江路的情形。每年秋季大潮时,这种情况时有发生,给交通、人民生命财产安全造成威胁。由于常年遭受涌潮的正面冲击,弯道顶部的沿山河排涝闸此前一度出现裂缝,并于1993年被迫将直立式平板胸墙改造成弧形胸墙,以使涌潮沿弧形胸墙返入江中。

图1 钱塘江九溪岸段的涌潮图(2017年秋季大潮期)

为此,研究既能在一定程度上保留九溪涌潮观赏性,又能实现观潮安全的治理方案是十分必要的。涌潮研究对潮汐学有巨大的推进作用,也是水力学、水波动力学研究的一个热点。涌潮研究对流体力学、非线性力学、潮沙、泥沙运动力学等学科亦有重要的意义。近年来国内外学者越来越关注钱塘江涌潮,针对涌潮宏观研究方面已有不少研究成果[1-11],但由于受研究经费等的限制,多以数值模拟为主,真正借助物理模型探讨涌潮问题的并不多见。

2 九溪涌潮特性

九溪岸段位于九溪弯道的凹岸,为钱塘江河口段末端。经过长期整治后,河段最窄断面河宽已稳定在1 km左右,深槽多近左岸。图2为九溪河段地貌三维效果图。珊瑚沙水库围堤、沿山河排涝闸与之江路海塘合围形成一个局部喇叭状、历史遗留岙区。由于河道急弯、珊瑚沙水库围堤与之江路海堤围成的局部喇叭形平面形态共同作用,在秋季大潮期,沿山河排涝闸前水域也能形成较为壮观的涌潮景观。

图2 九溪河段面貌三维效果图

根据现场调查,钱塘江九溪岸段的涌潮演变发展过程通常表现为:涌潮在到达九溪顺坝及岙口前,形态比较规则一致,涌潮潮头线主体呈现略向前凸的弧形,由东北向西南推进;近岸区水深较浅,潮头破碎;主槽区水深加深,涌潮呈现波状,甚至消失(见图3);到达九溪顺坝后,潮头翻越顺坝,撞击海塘,在海塘坡脚进一步涌高(见图4);接着涌潮继续向九溪岙口推进,直至撞击凹口终点 — 沿山河水闸,激起巨浪,高者可达10余米,之后潮头反射,沿海塘塘脚向后折返,如浪头超过海塘塘顶,则潮水涌到之江路上(见图5)。

图3 钱塘江九溪岸段的涌潮图(跨坝前)

图4 钱塘江九溪岸段的涌潮图(跨坝时)

图5 钱塘江九溪岸段的涌潮图(闸前壅高)

3 模型试验研究

3.1 物理模型设计

3.1.1 模型规划

根据江道、场地的情况,涌潮物理模型,上游边界布置在地铁6号线附近,下游边界定在闸口断面,模型平面比尺λL= 150,垂直比尺为λH= 50(见图6)。生潮模型采用先进的多台水泵变频调速、多口门闭环水位控制系统。

图6 物理模型布置图

3.1.2 监测设备

试验测量及控制主要包括对涌潮传播速度、形态、水位等参数的测量。水位由水位仪监测和控制,涌潮水位过程采用电容式波高仪测量,通过DJ800多功能数据采集系统进行实时跟踪、采集、处理得到所需的涌潮高度、水位和压力等参数。水位监测点布置见图7。

图7 水位监测点布置图

3.2 模型试验条件

物理模型的涌潮水流条件主要是控制潮前低潮位以及涌潮高度。影响九溪岸段钱塘江涌潮强弱的因素较多,主要因素除江道地形外为低潮位和潮差。通常情况下,潮差越大,涌潮高度越高,涌潮的动力越强。确定模型试验采用的水流条件需根据下游闸口站高低潮位、潮差等潮汐资料及工程附近相关的涌潮观测成果进行分析。

3.2.1 涌潮高度

涌潮强弱常用涌潮高度来表示。多次现场观测资料表明涌潮高度H与涨潮潮差ΔZ之间存在一定的线性关系,潮差越大,涌潮高度越大。九溪下游闸口站3 a一遇的潮差约为2.80 m、20 a一遇的潮差约为3.60 m,近10 a的潮差均在2.00 m以上,由于九溪岸段缺少涌潮系统观测资料,根据浙江省水利河口研究院对七堡、钱江二桥涌潮的分析成果推算九溪岸段涌潮高度大致为涨潮潮差的0.7倍,据此涌潮模型试验分别采用1.40,2.00,2.50 m的涌潮高度作为常见、3 a一遇以及20 a一遇的涌潮水流条件。

3.2.2 低潮位

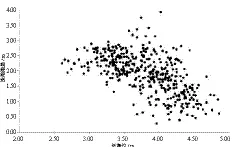

钱塘江河口具有一定观赏性的涌潮通常发生在农历七 — 九月每月的初一至初四、十六至十九,分析九溪下游1998年以来闸口站低潮位与涨潮潮差的关系(见图8)。从图8可见,大潮汛期间涨潮潮差在2.00 m以上时低潮位为2.80 ~ 4.40 m,其中发生历史记录最大潮差3.69 m时低潮位为4.00 m(闸口平均低潮位3.96 m),本次模型试验中取用的低潮位范围为2.80 ~ 4.40 m。

图8 闸口站大潮期低潮位与潮差统计图

3.2.3 试验地形

试验地形采用2018年6月实测地形。

3.3 模型试验结果

3.3.1 闸下各测点水位随时间变化特征

图9为低潮位3.90 m、潮高2.50 m时,闸下各监测点位在涌潮推进及遇闸反射后的水位过程线。试验表明,涌潮在推进过程中,前锋逐渐变陡,壅高幅度快速增大,至闸前最大壅高高程达到13.50 m,10 s内水位壅高幅度达到9.60 m,基本达到现场观测壅高。

图9 闸下各点位的水位过程线图(低潮位3.90 m、潮高2.50 m时)

3.3.2 涌潮壅高空间特征与越堤水量

试验观测显示:①在低潮位3.60 m、潮高1.40 m时,涌潮推进到沿山河排涝闸时水位壅高,有浪花溅到闸下游之江路海塘挡浪墙,但基本没有整体越堤水体;②在低潮位3.60 m、潮高2.10 m时,闸前最大壅高高程为11.41 m,回头潮水体越上之江路水量约200 m3;③在低潮位3.90 m、潮高2.50 m时,试验测到的最大壅高高程为13.80 m,越上之江路的水量达到900 m3;④试验还测试了极端大潮(低潮位3.90 m、潮高3.00 m)时的情形,试验测到的最大壅高高程为15.01 m,越上之江路的水量达到3 000 m3(见图10)。闸前(弯顶)最大壅高比较(低潮位4.0 m)见表1。

图10 闸下沿程(沿之江路)壅高变化试验成果图

表1 闸前(弯顶)最大壅高比较表

4 结 语

(1)钱塘江九溪岸段位于九溪弯道的岙岸,由于急弯和珊瑚沙水库围堤与之江防洪堤围成的局部喇叭形平面形态共同作用,平时涌潮较小,但在秋季大潮期,沿山河闸前水域也能形成涌潮景观。涌潮撞击岙口终点沿山河闸,激起巨浪,高者可达10余米,之后潮头被反射,沿之江防洪堤堤脚向后折返,如浪头越过堤顶,则潮水会涌到之江路上,严重影响行人和交通安全。钱塘江九溪涌潮既壮观,又具有很强的破坏性。

(2)建立九溪河段的涌潮物理模型,测试各种强度的涌潮传播速度、涌潮高度等水动力特征参数,捕捉涌潮形态。试验得到的涌潮传播形态、传播过程、传播速度、涌潮高度等与现场调查相符,涌潮物理模型试验结果与九溪河段实地调查资料匹配良好,表明物理模型可以很好地反映九溪河段涌潮基本特征,为该河段后续治理工作中的涌潮保护、工程防护与减灾研究奠定基础。

(3)研究河段缺乏涌潮精准观测,今后应加强现场监测。后续将结合堤线优化等工程措施进一步实现涌潮保护和减小涌潮危害研究。