顾生岳

李秀文 摘编

顾生岳(1927-2012),1927年生于浙江舟山。1949年毕业于上海美术专科学校。1950年考入中央美术学院华东分院(中国美术学院前身),1952年毕业留校。“浙派”人物画“五老”之一。历任浙江美术学院中国画系主任、副教授、教授,杭州市美术家协会主席,中国美术家协会会员,浙江画院副院长,中国工笔画学会顾问等。

画人性情——顾生岳

他是建国后浙江美术学院第一代工笔人物画教师,后来还兼系主任工作。在教学中他谆谆善诱、言传身教,培育青年,倾注了数十年的心血,繁重的教学、行政工作使他除了接受社会任务之外,很少能有时间搞自己的创作。他是一位优秀的人民教师,一个默默耕耘的辛苦园丁。

十年动乱过后,随着改革开放,一股否定传统、强调自我,淡化生活,鼓吹西方和艺术商品化的大潮汹涌袭来,作为人民教师和严肃的艺术家,生岳不为所动,而坚定走自己的路,一面更深地扎根于民族土壤和人民生活之中,一面开阔视野,博采众长,使工笔人物画能与时代同步前进。

——潘絜兹《净化人生——顾生岳的艺术》

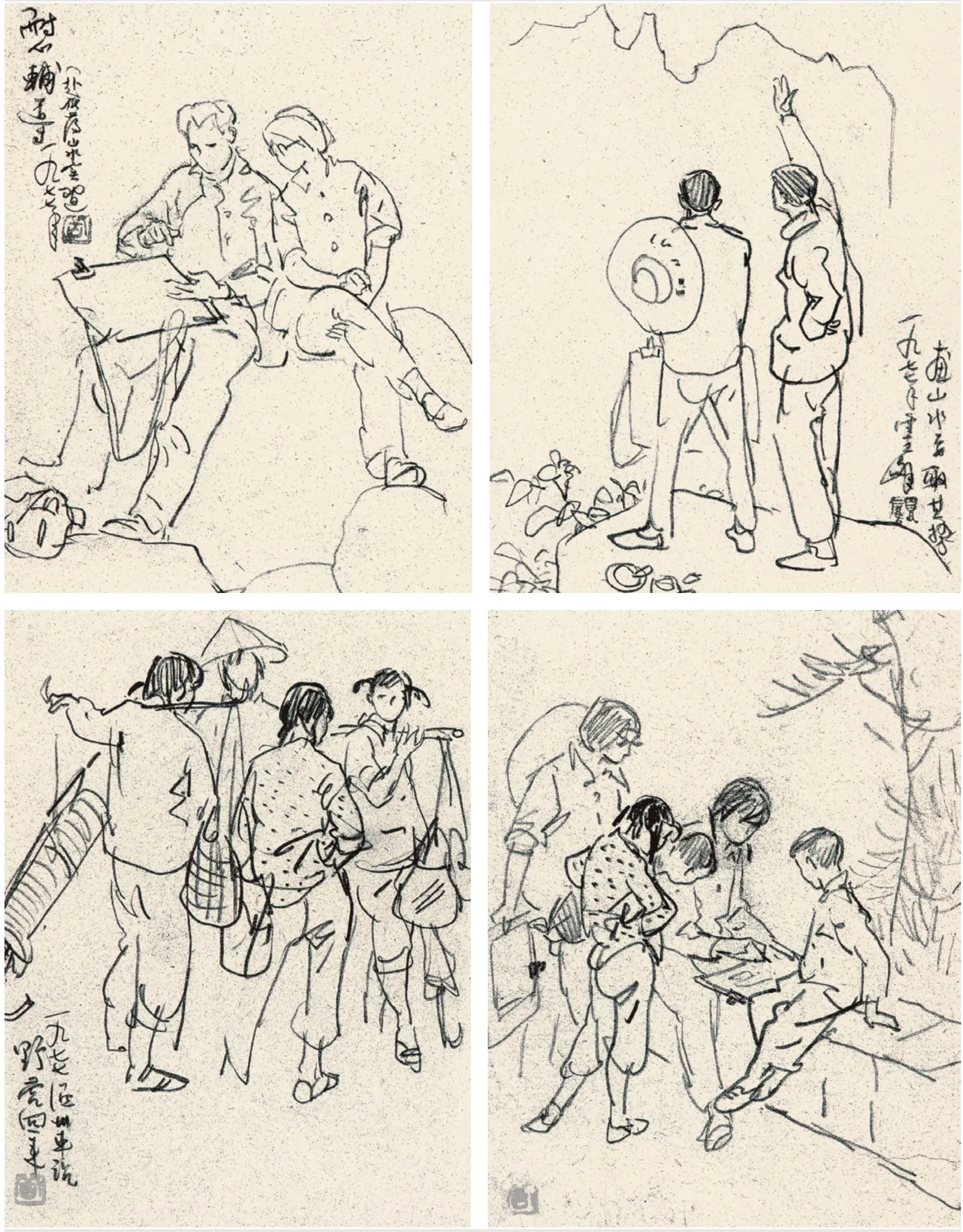

顾生岳长期担任美术学院中国画系的领导职务和专业教授,作为一名专业中国工笔人物画家,他在五十多年的艺术生涯中,与速写结下了不解之缘。他多次带领学生上山、下海,深入生活,几乎跑遍了大江南北。丰富多彩的风土人情、千姿百态的人物形象强烈地吸引着他。为了寻找创作素材,他常常远涉边疆,住帐篷,啃干粮,冒严寒、耐酷暑。他在速写中创造出来的艺术形象总是带着浓厚的生活气息。

进上海美术专科学校是在艺术道路上迈出的第一步

——杨成寅《顾生岳速写的审美特色和价值》

顾生岳退休后,精神矍铄,时间充裕,充满信心地去攀登艺术的更高峰。不料爱妻因车祸致残致故,精神大受打击。但是,他仍然以苦行僧的精神,一步一个脚印前进,去修炼自己的艺品和风格——“神、简、厚、静”。

——郑朝《修炼又十六年》

浙江美院国画系的老校友相聚,一谈起原系主任顾老先生,都会自然而然地想到“古朴”“厚重”两个词。这两个词是顾先生平时说画论艺的口头禅。由于他宁波口音很重,初听时大家都将“古朴”“厚重”听成“骨破”“喉肿”,不明其意。后来听得多了自然也领会了。由于其高超的画艺、严谨的治学和谦逊的为人,有些同学便在背后学他的口音,亲切地称他为“古朴先生”和“厚重先生”。

——汪大伟《老骥伏枥 志在千里——顾生岳工笔人物画浅谈》

改革开放初期,我调回美院不久,随着首届研究生吴永良和冯远等由顾老师带领去新疆吐鲁番。风土人情的巨大差异,都给我们以新鲜的感觉。大家都以高昂的热情投入生活。此次下乡顾老师讲得少,画得多,他是以自己的行动垂范于我们。顾老师下乡生活有个特点,很注意与群众打成片,现场气氛非常融洽。拉拉家常、聊聊天,他那口浓重的舟山话,偶尔还要闹点小笑话。在不知不觉中,被画的人物已生动地活现在他的笔底下。作为一个艺术家,只有把自己当作群众的一员,与他们的距离尽量缩小,人家把你当作朋友,才有感情交流的基础,才能流露出真实的情感。

——李子侯《从生活到艺术的鲜明足迹》

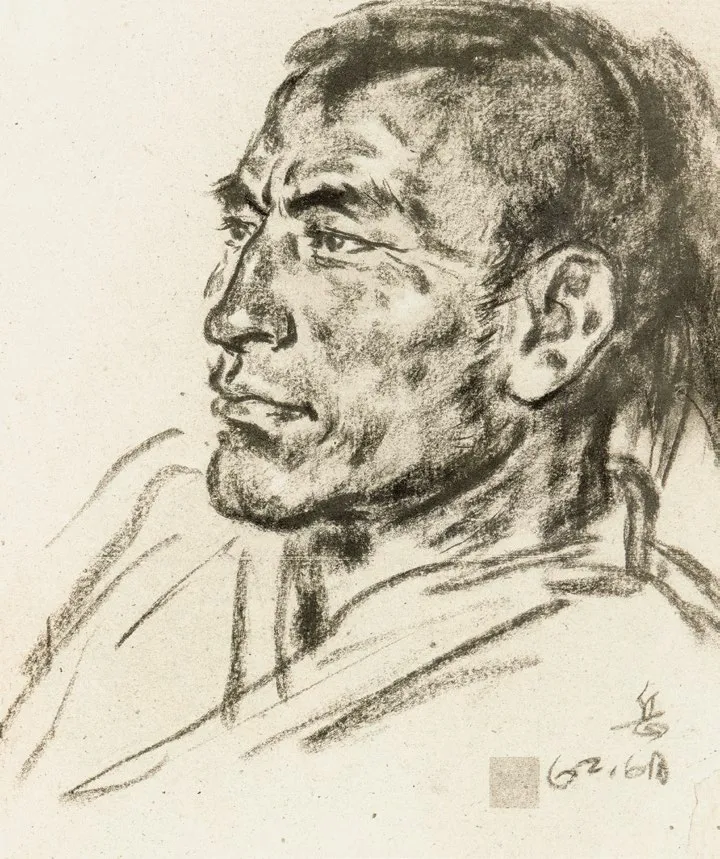

1965年12月,我和油画系一年级同班七位同学和他所教的国画系一年级八位学生去舟山岛体验生活。我们常看到他在海边画速的情景:一个健壮魁伟的青年男老师,在海风吹拂下,双目如炬,神情专注地用炭精条画着渔民肖像,所画的人物栩栩如生,线条流畅。他看到我们总是笑容满面,很热情地打招呼,还要我们这批“小鬼头”对其速写提意见。一口浓重的舟山普通话,让人产生一种温暖感。

——周瑞文《我与顾生岳先生的速写缘》

二十四年前,我们到甪直写生,那是个极其寒冷的冬季,我们班的同学大多是来自各高校的助教,有西安美院、中央民族学院、福建师大等。当时条件很艰难,我们住在一个大房间里,睡的是统铺。作为系主任,顾老师十分重视教学实践,自己给我们上写生课,和我们吃住一起。白天在晒谷场、田边写生,晚上顾老师要求我们把白天画的写生拿出来,堆在床铺上,一张一张地讲评,肯定优点,指出缺点,并提出修改意见,有时还动笔改正,所以我们谁也不敢懈怠,唯恐晚上拿不出作业。顾老师也拿出自己的写生,给我们讲解。顾老师严肃的治学态度和谦虚、真诚的品格给我们极其深刻的教育。在我们回各自高校任教的二十四年间,顾老师治学精神、教学方法一直作为我们的典范得以传承。和顾老师朝夕相处的日子,依然恍若眼前。

1954年和同学蒋格非结婚,照片记录了当年幸福生活,也留下了永恒的思念

在佛子岑水库教学实习

1959年带学生去桐庐富春江畔进行教学学习

——江松《教育典范 师德传承》

1962年在新疆吐鲁番、巴里坤等地体验生活

由于我和顾生岳先生不是同时代的人,从他的言谈中无法去体会他去石岛,到甘南藏区,赴新疆的激情和感动,倒是从他的速写作品里感受到了古朴的风俗、纯厚的民风以及他至真至纯的情怀。他的速写作品《阿米娜》……作品中柔中带刚的线条流动着的节奏,又是一段段轻音乐,不只是吟味生活表现平凡诗意,而是对时代嬗变的颂扬,也是顾生岳先生净化了的人生之路的追求在艺术作品中的体现,正如上次在顾生岳先生家做客,我们谈得很投入,不觉间已到晌午,顾生岳先生极力留我在他家吃顿饭,午饭是他烧的,并执意去买啤酒,当他回来时,脸上已湿漉漉的,好像还闪着光泽,我仿佛看到这位老人慢慢走下楼梯,在林立的铺子里找寻西湖牌啤酒,但他依旧乐呵呵的。其实,饭、酒都很普通,却如轻音乐,让我回味良久。

——张修佳《聆听旋律——顾生岳和他的速写艺术》

顾生岳老师特别慈祥,有长者之风。他是一个很厚道的人,不善机变、不善应酬,他认真厚道、做人厚道。他特别好静,有他自己的一个世界,所以说他很有古风。同时,他是一位很严谨的学者型的艺术家。在我学画时期,他就是一位仰之弥高的画家。当时能看到他的原作,感觉就是很大的幸福与欣慰。他的速写成就里,特别是肖像速写,素描成分比较大,但是他用线性,他强化了线性的表现力,用笔更帅且精神,略施一些调子,不但量感、质感还有整个画面的和谐感,都非常好。

1979年第二次去龙门石窟

1980年为参加全国首次电化教学会议,拍速写示范录像

1983年在大凉山彝族聚居地画彝家姑娘

——张艺帆采访尉晓榕摘要

“顾老师的速写紧紧抓住了我们的心。”在展览会上几乎每一个学画青年都不约而同地这样说,在大家眼中这些速写大气磅薄、浑厚凝重,又非常传神,而且体现了顾先生对生活、对人民,特别是受底层百姓的热爱,从而激发了他的作画热情,找到了作画的切入点。他带着学生走遍了大江南北,黄土高原、西风古道、江南水乡都留下了他的足迹。淳朴美丽的姑娘、富有特点的维族老人、健壮有力的东海渔民,一个个鲜活动人的形象跳进他的笔端,带给人们以美感,提高了人们审美情操,净化了人们的心灵。在这方面顾先生给我们树立了治学做人的榜样。顾老师曾对我们说过:“速写不仅仅是收集创作素材的手段,而且也是表达我们的生活感受,抒发性灵情操的一个最好的平台,一种独立的艺术样式。”顾先生把生活、艺术和感情完美地结合起来,使速写达到了一定高度……

笔者作为顾老师的关门弟子跟随他学画十余载,从学先生的画作到进入他的生活,深深地被顾老师高尚的人格所折服,感到只有高尚的人品才能创造出高度的画品。

——余宏达《看顾生岳先生速写展有感》

故乡舟山海岛波光涛影在心中埋下了艺术种子

在教学实习期间给当地美术爱好者讲课、辅导

在教学上课

画理先行——顾生岳

四十余年艺术道路上的风风雨雨,给我体会最深的有两点:第一是尊重传统、研究传统、打好传统基本功;第二是走自己的路,也就是走民族化、个性化并联结着时代和人民生活的艺术道路。我想要做到这一点,必须努力走出近百年来在工笔人物画坛上因循守旧、日趋纤细浮薄的误区,远追唐代气局和创造精神并吸收古今中外艺术之长,在传统的基点上营造个性化的艺术语言。

速写之一 顾生岳

我对自己在艺术上提出了“简、厚、静、神”四点要求。

简:精简是我国传统文艺创作的一个重要审美准则。刘勰云:“以少总多”(《文心雕龙》),司空图说“不着一字,尽得风流”(《诗品》)。在我国古代画论中也常有“惜墨如金”“笔愈少而情愈真”“形迹愈简而意蕴愈深”等论述。工笔人物画虽以严谨工致见长,但在一些传世的经典作品中,也总是体现着这一审美要求,遗憾的是近三四百年来,这个要求逐渐被淡化了。如把顾恺之《女史箴图》中“冯媛挡熊”一段和清代画家王玉樵所画的同一题材作一比较,就不难看出后者虽然画得周到细致却缺乏意境和深度。而顾恺之画的则是形简意赅、意味无穷。我试图撇开刻意求全求细的积习,寻求一种工中求简、单纯中见丰富、概括中寓精微的绘画语言。

厚:浑厚也是我国传统绘画的一个重要审美准则。黄宾虹先生在画论中常提到“浑厚华滋”,并体现在他的创作之中。对工笔人物画来说,我想只要潜心求索,浑厚凝重、薄中见厚的审美要求,总有一天能达到的。

静:古人说“宁静以致远”。静不仅是修身立德之道,也是艺术达到净化人生的媒介。陆俨少先生在我系执教时曾说过:“作画贵有静气,有静气艺术品位オ能高。”潘天寿先生还说:“作画要收得住心,沉得住气,才能做到静。”我当时领会不深,近几年来才逐渐体会到这些话的含义。试看今日画坛散发着阵阵浮躁媚俗之气,不就是因为缺少一点静气?记得有一次在学校举办的教师作品展中,有几个学生问我:“你的作品看起来很静,是如何画出来的。”我说这方面其实我也做得不够,如真有一点静气的话,可能是我在作画时,首先考虑的是把这幅画画好,而不是想迎合画商所好,多赏几个钱。

神:“传神则生,写形则死”。传神是我在速写中主要的追求目标,也是我工笔人物画的创作要求。

——顾生岳《我的艺术道路》

要做到传神,必须理解形与神的关系,顾恺之对此曾作了精辟的阐述:“以形写神,则神从形生,无形,则神无所依托。然有形无神,系死形相,所谓,‘如尸似塑’者是也。未能成画。”清沈宗骞在《芥舟学画编》中谈到:“今有一个焉,前肥而后瘦,前白而后苍,前无须髭而后多髯,乍见之或不能相识,即而视之必恍然曰,此即某某也,盖形虽变而神不变也。故形或小失,犹之可也。若神有少乖,则竟非其人矣。”因为“天下之人形同者有之,至于神则有不能相同者矣”。可见神是形的内在本质,起着主导作用,形是神的外部表现,处于从属地位。所以,我们在观察和描摹对象时,只有从神处着眼,才能抓住本质、抓住整体,赋形以生命。反之,如以形求形,则必然导致形全而神微。

速写之二 顾生岳

速写之三 顾生岳

速写之四 顾生岳

速写之五 顾生岳

速写是收集创作素材的重要手段,如离开神态刻画就无法为创作提供生动有用的素材。速写是收集创作素材的重要手段,如离开神态刻画就无法为创作提供生动有用的素材。速写又是画家表达生活感受,抒发性灵情操的独立的艺术形式,如能把生活中人们丰富多彩的内心世界揭示出来,则必将给作品增添艺术魅力和内涵,所以都应该把传神放在第一位。根据我在速写实践和速写教学中的体会,觉得要做到传神,必须从情、意、活、速四方面下功夫。

——顾生岳《情、意、活、速——速写传神的要领》

我在深入生活的过程中接触了大量千姿百态的人物形象,他们不同的精神风貌,不同的气质特征,呼唤着我去表现,我感到速写如离开神态特征只停留在外形的肖似上,就会变成顾恺之所说的“如尸如塑”的“死形相”。其实过去使我震撼叹服的一些速写经典,无不包含着“传神”这个要素,所以我决定把“传神”作为我艺术道路上终生追求的目标,后来我根据自己的实践体会,并参照古代画论中有关速写的一些真知灼见,在速写教学中提出了“情、意、活、速——速写传神要则”。“情”是指速写时要有激情;“意”指作画前要以最快的速度捕捉对象的形神特征和瞬间表情,并考虑相应的表现方法,做到意在笔先;“活”指要活画,不要死画,即在速写时不能像在教室画素描那样,要模特儿眼睛注视一点,一动也不动地死死坐着。而是,谈心拉拉家常,或干脆到人群中去画,围观的人多,七嘴八舌,讲讲笑话,可以消除对象紧张拘谨的心态,促使天性萌发,神情活跃;也可采取阴察偷画的办法,趁对象不注意时,偷偷地把动人的表情抓下来。“速”是指速度,没有快速作画的本领要想把“如飞鸟过目”的神情抓下来是不可能的。速写等于写生加默写,要画得快,必须具备掌握和默写人体结构动态和表情特征在造型上变化规律特征的能力,这样在速写时可以把注意力全部集中在找对象的形、神特征上。

速写之六 顾生岳

速写之七 顾生岳

速写之八 顾生岳

——顾生岳《我的艺术道路》

在造型基础教学中,我特别重视速写教学,因为速写不仅能锻炼学生快速造型和收集创作素材的本领,还能促使他们到生活中去发现美表现美,提高抓神情和动态特征的能力,以弥补课堂作业的不足。而且通过速写还能锻炼艺术概括能力,提高线条的表现技巧(这对国画系学生来说尤其重要)。所以我把速写作为造型基础课的一个重要环节,贯穿在整个教育过程之中,我自己也身体力行,力求能画出“减弱明暗,加强笔线,概括传神”(潘天寿先生语)和中国画专业密切相结合,在造型基础教学改革中能起到示范作用的速写来。

——顾生岳《我的艺术道路》

学画起点要高,步子要稳,这是我经常和学生说的一句话。所谓“起点高”是指开始学画时要注意下列几个问题:一是树立振兴祖国文化艺术的社会责任感和历史使命感。二是要有雄心壮志攀登艺术高峰。正如陆俨少先生在《自述》中所说:“我个人有一股犟劲,对一门学问,学了就要认真地学,把一生精力扑上去,不甘于小成,要与最强最好的比,即所谓和古人血战,最后在美术史上占一席之地。”三是要取法乎上,择善而从,学习优秀的经典作品。“步子稳”是指学画必须脚踏实地一步一个脚印地学,不能急于求成,急于求脱,更不能投机取巧,妄想一举成名。学画没有捷径,正如林风眠先生所说“学画犹如飞蛾,必须有一个作茧自缚的过程,然后才能破壳而出,飞上天空,自由翱”;潘天寿先生所说“艺者德之华,艺专学生(一)须求技巧学问之长进;(二)须求道德人格之建立,方可望成一真正之文艺家”。我觉得前辈们所说的这些修身学艺之道,今天还是值得我们牢记和遵循的。

——顾生岳《我的艺术道路》

以上选自《上海市高校教育高地建设项目 大师艺术教育经典 顾生岳》,胡建君 主编,上海书画出版社,2010年10月第1版

林风眠先生说,学画犹如飞蛾,必需有一个作茧自缚的过程,然后才能破壳而出,飞上天空,自由翱翔。所谓作茧自缚就是指打绘画基本功。

——顾生岳《学画要则》

准确的造型能力不仅是写实绘画必须具备的条件,也是写意绘画的基础。如梁楷是我国古代很放达的大写意人物画家,而在他的《黄庭经神像图卷》中显示了扎实而又严谨精到的造型基本功。又如西方现代派大师史契尔、毕加索、库图索等人也都具有深厚的写实造型根底。……

那么怎么打好造型基本功呢?根据长期教学实践证明还应从写生(包括速写、默写、慢写和素描)入手。因为不进行写生训练,必然只能依靠临摹古人或近人作品中的艺术形象来提高造型能力。当然,通过临摹来研究和借鉴古今优秀画家的造型经验是很必要的,但如果完全以临摹来解决造型问题,势必会损害画家对自然物象的感受能力而陷入前人的造型程式之中,不能自拔。

——顾生岳《学画要则》

速写之九 顾生岳

速写之十 顾生岳

学习传统要避免盲目性,必须善于区别传统的精华与糟粕,即使在同一名家的作品中也有优劣之分。……如不加选择地作为学习范本,则反而会养成不良习气。古人所为“学一半、撇一半”“师长舍短”,就是这个意思。

——顾生岳《学画要则》

速写之十一 顾生岳

速写之十二 顾生岳

学习传统的面要广。可以从一家一派开始,但不能停留在一家一派,应广涉诸家,博采众长,否则容易被一家一派的风格所缚,甚至永远寄人篱下而无法超脱。学人物画最好能抽一点时间学学山水、花鸟画,不仅是为了补景,也可以把山水花鸟的技法融汇到人物画中,使表现技巧更为丰富,也说不定能在花鸟山水画极为深厚的传统积淀中获得新的艺术契机。书法是锻炼对笔线控制能力的最好手段,特别对工笔人物画来说,制作程序比较复杂,大部分时间都花在起稿和着色上面,用在笔线上的时间甚少,需要这方面的弥补。

——顾生岳《学画要则》

打基本功可采取临摹、写生和创作相结合的办法。先临摹,再临写并举,然后结合搞些创作。临摹必须选择好的临本。在没有临摹原作的条件下,可临一些好的印刷品。

——顾生岳《学画要则》

《读画录》提到陈老莲年轻时临杭州府学李公麟七十二圣贤图石刻,曾“闭户摹十日,尽得之,出示人曰:‘何若?’曰:‘似矣’则喜。又摹十日,出示人曰:‘何若?’曰:‘勿似也’则更喜。”数摹而变其法,即是融会贯通,化古为我的过程。这种创造性的学习方法,是值得我们很好借鉴的。

——顾生岳《学画要则》

陆放翁说:“学诗在诗外”,也就是说要学好诗必需要有比较广泛的文化修养。学画也样,如只埋头于笔墨颜色之中,而不做画外功夫,到头来也只能变成画匠,不可能成为艺术家。工笔人物画是从民族文化的土壤中培育出来的,离开这个土壤,势必枯萎衰竭。

——顾生岳《学画要则》

生活是创作的源泉。……作为一个美术工作者,一个工笔人物画家,必须深入到生活中去,去研究人,去体验人民群众的思想感情,去寻找创作契机,积累生活素材。同时,还要从大自然的景物中,从文学、艺术作品中去获得美的启示,去寻觅间接的生活源泉,以进一步开拓视野和情怀,创造深广的艺术境界。

——顾生岳《学画要则》

速写之十五 顾生岳

速写之十六 顾生岳

以上选自《工笔人物画探 顾生岳著》,中国美术学院出版社,1996年7月第1版

画作为证——顾生岳

维族长老 1982年 顾生岳

维族长老

我曾去新疆哈密、吐鲁番、鄯善、库车等地深入生活,西域风情引发了我的作画激情,画了大量速写。回来后,朋友们对其中一张老人速写很为欣赏,兴趣一来,就把它加工为工笔人物画《维族长老》。由于在速写中抓住了人物的瞬间神态特征,如深邃的眼神、紧闭的嘴唇、沉思的意态以及稳定而略有扭转的动态,把这位伊斯兰神职长者饱经风霜、涉世很深、威严自矜、沉着倔犟的内心世界揭示得比较充分,所以在起稿时除根据工笔画要求对脸部线条稍加整理外,未作任何改动。动态也原封不动地保留下来,但去掉衣服的细节变化,用遒劲方折的长线条概括外轮廓,使形象单纯而有力度,也进一步强化了人物的性格特征。设色以衣服的大块黑色与皮肤的棕色和头巾、胡须的白色形成对比,从而突出了颜面。黄褐色的背景从中起到衬托和中和作用,构成了和人物气质相称的庄重、深沉的基调。右下角图章的红色打破了大面积黑色的沉闷,左上角的图章也使大片黄褐色的背景添上了一点生气,并和右下角图章相呼应。

红衣少女 1982年 顾生岳

红衣少女

我在这幅画中想表现一个端庄纯洁,焕发着青春光彩的少女,希望能脱尽在一般刊物大美人封面中所常见的矫揉造作的媚态,我着力刻划了头面五官的形神特征。并以衣服的大块朱砂和黑色,以及背景的黄褐色衬托少女的粉脸,使脸孔显得格外鲜明而富有神采。手和坐垫上白色小花,小花帽的白色底子和脸的白色取得呼应,透明的纱巾在脸和背景及衣服之间更起着中和作用,以避免脸孔的白色过分突出而破坏画面的统一。用朱砂、黑色和黄色构成一个庄重典雅的基调,同时又以小花帽的五彩花样和红花、白纱巾给画面增添一些轻巧和活跃的气氛,使调子不至过分沉闷。以虚(背景)、实(人物)、密(背景)、疏(人物)的对比,分清宾主,使画面富有节奏,并以平面化的形象加强画面装饰美感。

草原之歌 1982年 顾生岳

草原之歌

我三次深入到甘南藏族牧区,“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的草原风光在我心中留下了难忘的印象。特别是藏族妇女,终年累月,任劳任怨,把汗水洒在这一块几乎与世隔绝,又充满了希望的土地上,给我印象尤其深刻。一天傍晚,我路过一个牧区,看到一群妇女正在大帐蓬前捣酥油。暮色苍茫,杵声阵阵,宛如一支古老的乐曲,超越世纪风霜,悠悠地,经久不息地在寥廓的天地中回荡,形成一种永恒、寂寞的意境。我当场画了一些速写,回家后整理为这张小品。我用坚实的线条,单纯、浑朴的造型,深沉的色调,并抓住捣酥油的瞬间特征,表现藏族妇女敦厚、质朴的性格和劳动的节奏感。拉开不同年龄的外型特征,添上春去秋来的大雁,以表现岁月流逝之意。采取比较对称的三角形的构图,并用水平线代替裙脚、袖口和桶底的透视圆周,以增添装饰美感,也是为了加强上述意境的表述。

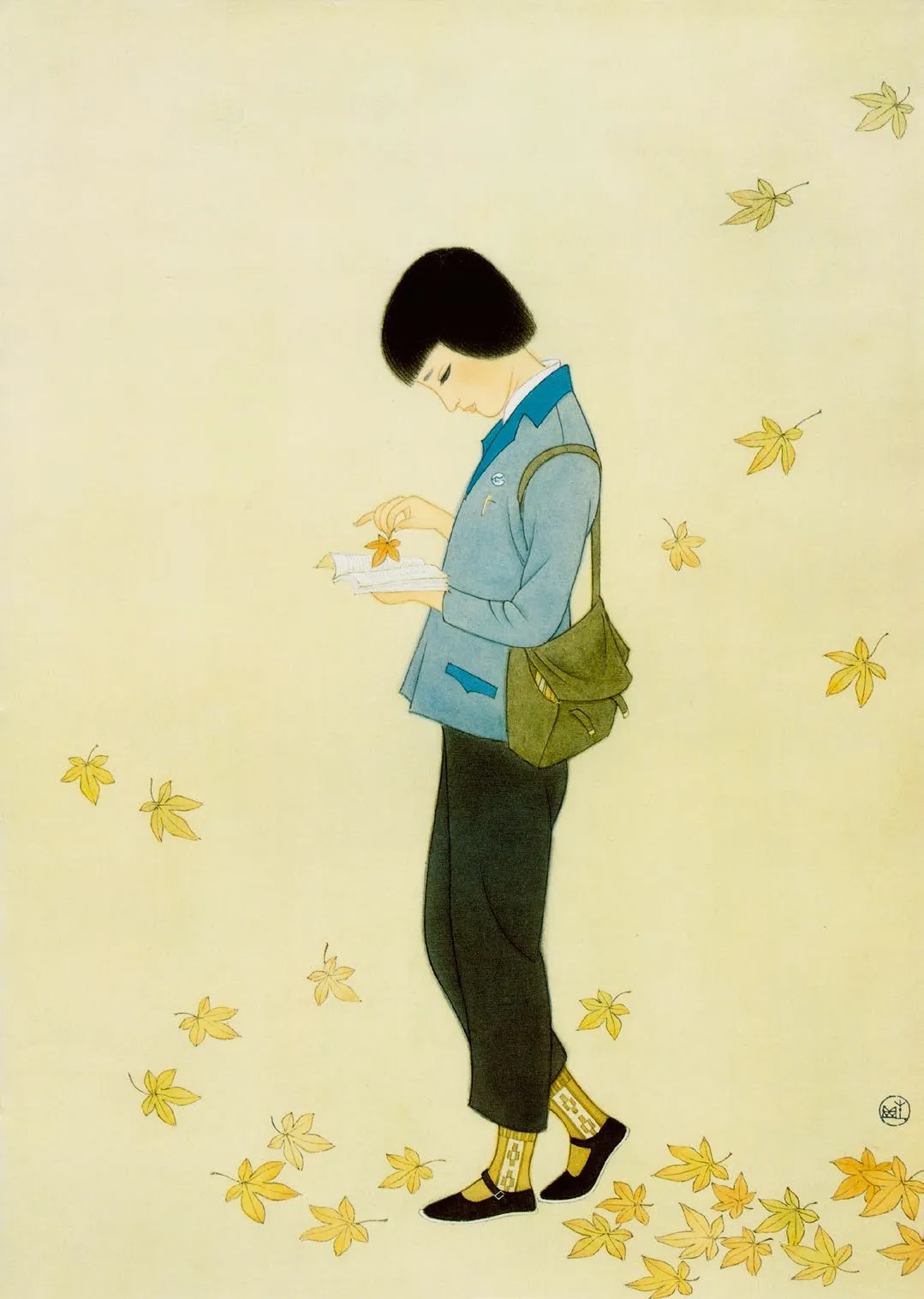

一年容易又秋风 1982年 顾生岳

一年容易又秋风

一年容易,秋风又起,草木摇落,黄叶满地,唤起人们惜时之感。这是街头偶然所见,也是我儿时亲身体验,画面描绘了一个纯朴的女学生拾起黄叶夹进书本的瞬间,强调了她小心认真的表情,因为黄叶正是时间的象征。

丝路古曲 1983年 顾生岳

丝路古曲

1979年,我去南疆库车参观克孜尔和库木吐喇千佛洞壁画。库车是汉唐龟兹古国,唐代龟兹乐的发源地。古城废墟犹存,而当年音乐之都的盛况却只有在干佛洞壁画中去依稀寻觅了。站在古彩斑斓的壁画前,我浮想联翩,很想寄情于画,但苦于无从着手。有一天,我在办喜事人家画一个乐队领班的老吹鼓手的速写时,突然灵感飞来,找到了创作契机,构思了这幅画。我把速写中老人形象略作改动,把头部画得稍向右偏,颈项稍向前伸,以加强沉浸在乐曲旋律和思古幽情中如醉如痴的神情。并把蹲着的姿势改为跪着,使外形更为概括。飞天从壁画中来,根据画面需要也作了一些改动,我以动与静、刚与柔、凝重与轻扬、现实与梦幻等对比,构成画面比较丰富的效果。又用开合方法,以老人的脚为起,老人头部左右地区为承,两个飞天之间为转,下方飞天手抱琵琶之处为结,形成气势,使整个画面连结起来,不至松散。并把画面繁复多变的形象统一在一个黄褐色的调子中间,使主体(老吹鼓手)突出,造成一种黄沙漫漫、往事如梦的气氛。

泰国舞姬

在现代工笔人物画中,很少见到头像或胸像,我试图在这方面作一些探索。泰国舞女发式很美,耳环胸饰比较别致,形象也不差,就取之为素材。在这幅画中我想尽量把脸孔、颈项和肩膀等部位画得概括洗炼,以和首饰的繁密纹样形成对比。色彩也力求单纯典雅,使画面少一点脂粉气。

彝族漆器 1986年 顾生岳

彝族漆器

1983年,我在四川大凉山深入生活。有一次去参观髹漆木器厂,那木器古朴的造型,单纯的色彩,别致的纹样,具有一种拙朴天真之美,强烈地吸引着我,引发了我的创作动机。我当场画了很多速写,回来后进行加工整理,把原来的青工改为身穿民族服装的老艺人,这样和原始古老的工艺制作形式更为协调。我想尽量把这些富有民族特色的艺术品表现出来,通过线条的排比,色块的组合,构成一个具有装饰风格的画面。把木器主要排列在画幅的上半部,以密集的线条衬托比较疏空的人物形象,画幅下方则以虚空的背景衬托衣服、木器等实体,画面上直线、弧线相互穿插排比,齐而不齐,形成节奏感。老人背后安置了一个大木盘,既是人物的倚靠,也是为了打破背景的平行线,并起到上下连结的作用。左面的酒壶也起到同样作用。画幅最下方的饭盆和木杯的底部用水平线代替透视圆周,以加强稳定感和装饰趣味。画面以黑、白、红、黄为主色,通过大小色块的对比和呼应,达到多样统一。由于运用由浅至深,多遍薄施的方法,色彩能于薄中见厚。画面布置很满,但因为轻重、疏密、虚实处理得当,并不见拥塞。

少女与大佛

我在泰国访问期间,一天傍晚,在路边看到一个贫家少女含着眼泪在佛龛前祈祷,她是那么虔诚和真挚!是为坎坷中的亲人祝福?还是在倾诉自己不幸的遭遇,祈求幸福的未来?短暂的印象却牢牢地刻入了我的脑海,回来后创作了这幅画。我力求单纯,把少女画得像一尊塑像(这也是那天看到她时的感觉)。把佛画成庞大虚幻的黑影,来衬托主体。朦胧的月色,朦胧的佛影,构成了一个神秘而幽独的意境。

高僧

泰国是千佛之国,也是僧侣之国,庙宇林立,僧侣比比皆是,创作“泰国风情”组画僧侣形象自然是少不了的。我借鉴了古代佛像的程式,用横平竖直、对称均衡的构图,并以平行线组织衣纹,使画面呈现出一种庄严、稳定、静穆平和的气氛。背景用较抽象的方法,作放射状,是为了扩大空间,给人以冥冥太虚之感。泰国地处热带,一派南国风光,阳光灿烂,蓝天一碧,寺庙佛塔金碧辉煌,色彩对比极为强烈,这幅画就是根据这种感受设色的。

花鸟屏风

这幅画的构思是受汉代漆器的色彩启发而来的,比较侧重形式美的考虑。以红、黑、白三种颜色控制画面,组成一个古朴、凝重而响亮的基调。虽然屏风上画着很多色彩纹样,但由于抑制了色彩的鲜明度,也能融汇在大块朱砂之中。

以屏风上繁缛多变的形象、稠密曲折的线条和单纯地用大弧线与直线构成的形象形成对比;以朱砂背景和人物黑白两色形成对比;以人物的静和小鸟、蝴蝶、蝙蝠的动形成对比;并以古色古香的屏风和现代化的女子形象形成对比,使画面富有生趣。再通过色彩和线条的关联呼应:如女郎红色嘴唇、红叶别针和背景大片红色取得呼应,屏风上黑色图章和大小块的灰色和女郎身上大块黑色取得呼应。屏风上密中之疏,女郎身上疏中之密互相呼应,使画面达到了多样统一。

为了和画面风格取得协调,人物形象采用具有现代感的程式化造型,并选用黑色浓缩广告颜料画女郎衣服,以加深黑色浓度,强化对比效果。背景用朱砂画成,好的朱砂色彩沉着而有光泽,但在印刷品中不易看出来。

组画之二:黄叶

组画之三:琵琶引

金丝雀组画:《金丝雀》《黄叶》《琵琶引》

在我国古典诗词、戏曲和小说中,有不少描写“闺怨”的名篇,反映了旧社会妇女在封建枷锁中失去自由的悲惨命运,缠绵悱恻,感人肺腑。我很想用绘画加以表现,但这类题材在古代仕女画中描绘得比较多,再步前人后尘觉得没有必要,就搁了下来。有一天,突然想起了在年轻时曾看过,而且至今印象仍十分深刻的一本书——《啼笑姻缘》。书中描写在军阀混战的年代,一个已有恋人的良家女子沈凤仙被军阀霸占为妾的故事,我感到这正是创作所需要的时代背景,加上当时的服饰如牙型花边宽袖祆,翻毛领窄袖袄,镶边旗袍和长裙,我在母亲青年时代的照片中都见到过,比较熟悉。于是沈凤仙的身世和形象就成了我构思的依据,创作了《金丝雀》《黄叶》和《琵琶引》等三幅组画。《金丝雀》含有双关之意,《黄叶》和《琵琶引》的画面设计是从元曲“红颜自古多薄命,莫怨东风当自嗟,无人处,盈盈珠泪偷弹洒琵琶”,“西风黄叶疏,一年音讯无,要见如非梦,梦回总是虚。”得到启发的。一般说,悲怆的主题多采用冷色基调,而这三幅画却以红、黄、黑为主色。我的想法是,以华丽、热烈的暖色背景和道具来反衬人物内心的寂寞与凄凉,以达到“鸟鸣山更幽”的效果。而红、黄、黑也是我所癖爱和常用的颜色。由于大块原色并列在一起,容易造成孤立和不协调,所以我比较注意色彩的关联呼应。如《金丝雀》中鸟笼盖布的黑与红色和人物的红衣黑裙相呼应,并以色块的大小分清主次,突出人物;用黄褐色的背景协调鸟笼、手镯和椅子的颜色,水杯和指环的蓝色也遥相呼应。《黄叶》以棕红色的厢门,红色旗袍和黄褐色的背景组成了一个暖色的基调,衬托脸和手,黄色的叶子也上下呼应。《琵琶引》则以屏风和凳子的大块红色衬托人物的黑色衣裙,并和嘴唇、指环的红色取得呼应。屏风上金色纹样和黄褐色地板以及比地板稍浅一些的灰黄色的琵琶也相互联系,使画面比较协调。