文质彬彬

——重彩山水画之我见

文/王素柳

自读研究生以来,断断续续地在研习重彩山水画。我们初涉丹青时,对青绿山水的认知基本都停留在程式化的设色技巧上,比如石头应先上赭石后石绿再石青,树叶先汁绿后石绿等等,以致都将其归入工匠之活,再加上红绿火气难以把握,鲜有出彩之作。从技巧上来讲,设色历来有三矾九染之称,可见并非易事。王石谷自认为静悟30年始尽设色之妙,而被钱杜以“石谷青绿近俗,晚年尤甚”而否之。其实,重彩之施色技巧程序并没有太大难处,重在经验的积累。然而色易艳丽,不易古雅,所以真正之难处在于对色彩火候的把握,其不在取色本身,而在取气……

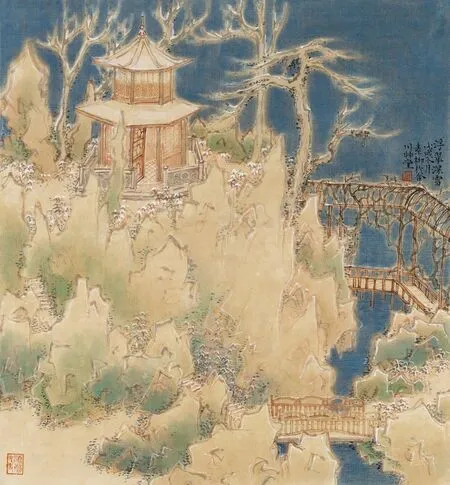

浮翠深雪 50cm×45cm 2018年 王素柳

个园秋住 33cm×98cm 2018年 王素柳

从完整的山水画的历史看,从魏晋时期山水画的萌芽至唐代的独立成科,山水画基本以重彩设色的面貌呈现的。直到唐末五代随着水墨文人画的兴起乃至成为中国画的主流,一直到宋元明清,“水墨为上”和“运墨而五色具”的观念深入人心,原先丰富的色彩表现逐渐转化为以墨色为主体的语汇体系。正所谓绚烂至极复归平淡,水墨画似乎成了中国士大夫文人的终极追求。重彩山水画淡出历史舞台,一方面受老庄哲学玄淡思想的影响,认为“五色令人目眩”,知识分子的最高追求基本定位在寡物欲,轻名利的玄淡之心,在山水画的意境中追求一种“简远”之趣。三矾九染的重彩山水似乎与这所有的追求背道而驰。其二,正如禅家认为修行悟道要“一超直入如来地”,因为水墨画笔墨技巧的至简,更容易直指人心,直抒性情,所以更受文人士大夫之偏爱。而设色一门因其易流于匠气而几乎被视为末流。明末董其昌也将重彩一脉列入“北宗”,划为不可学之列。所以在水墨盛行的时期,青绿重彩也只是除了宫廷画院画师偶有继承,比如:王希孟、赵伯驹兄弟等。另有钱选和赵孟頫等少数文人画家作继承性的尝试之外,基本都不受重视。与之相关的画论也是少之又少,或基本停留在唐之后程式化了的设色技法介绍上。

从山水画的终极追求来看,似乎重彩山水外表之华彩就如人之服饰妆容,只是皮毛点缀而已,而人本身的品格质地才是根本,因此重彩赋色似乎有舍本逐末之嫌。儒家以“绘事后素”论礼,认为如画绘之事,绚烂之饰彩要依附于素地,“礼”要依附于“仁”之根本。但是他并没有认为“礼”可以舍弃,而礼可以是仁的外化,只是不能舍“仁”而求“礼”,如同“素地”为“绘事”之根本,“绘事后素”。在仁爱、质朴之根本的基础上再加上适当的文饰,达到中节而得体方为儒家本色。子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”孔夫子认为“文”与“质”二者不可偏废,“文质彬彬”才是一个真正的儒者。所以拙见以为重彩山水之追求有类于儒家之中正,文质相得益彰方为唐以前之丹青正统。

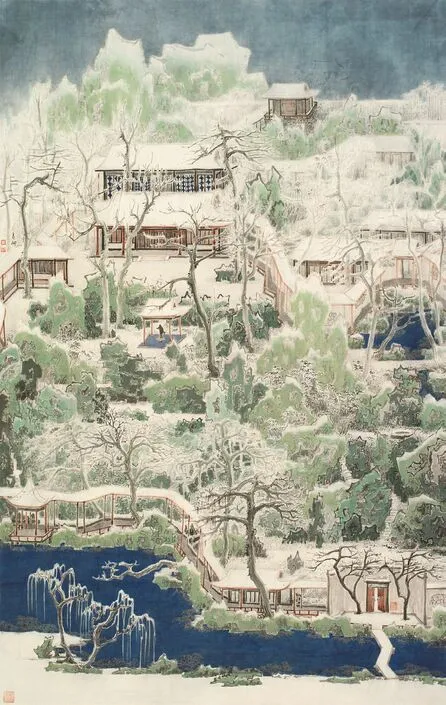

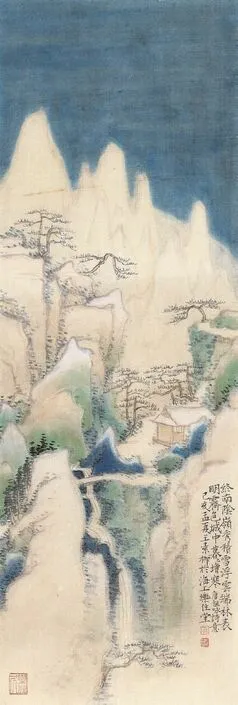

琼林暮雪 200cm×120cm 2015年 王素柳

疏篁雪隐 50cm×45cm 2018年 王素柳

但是在丹青正统中,有“迹简意淡而雅正”的魏晋气息,也有严整精丽的唐宋气象;还有错彩镂金的金碧山水,更有古雅简淡的文人重彩画。同样是重彩着色,画家追求的不同带来不同的画面气息。但是重彩山水画的理想追求应该是什么呢?我以为应是古艳、古雅乃至艳雅兼收。“古意”为画之根本,赵孟頫认为“画无古意,虽工无益……”他还在重彩山水《幼舆丘壑图》自题“初具古意”。但何为重彩山水画之古意?一方面应取决于勾勒山川丘壑笔墨之气象,再者在于用色赋彩之以笔运色之法度。《历代名画记》认为“骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。用色如用墨,要以笔运色刻入缣素,做到表里俱到。要有“写色”之意,其色才能历久如新,终古不脱。用笔古浑之意,若自中出,方能传出真正神气。所以运色用笔沉着中正,所着之色方得以浑厚古朴。只是所施之色有厚薄之别,厚者,亦艳丽,薄者易淡雅。艳丽者难得雅趣,淡雅者却难发挥色彩鲜丽之本色,可见要做到艳雅兼收应是一种赋色理想。而无论是古艳、古雅,还是艳雅兼得,这些理想皆本于画者的追求,落实于设色技巧,而成于画者的修养品格。■

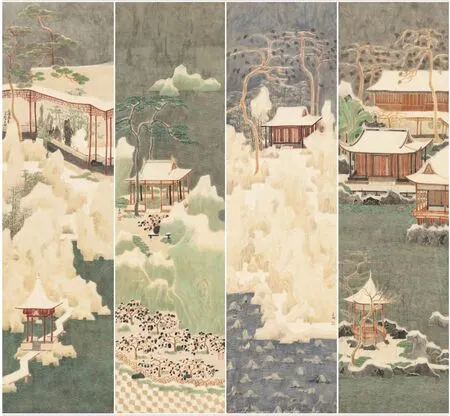

丘园养素 140.5cm×38.5cm×4 2015年 王素柳

水木清华(一) 66cm×28cm 2017年 王素柳

水木清华(二) 66cm×28cm 2017年 王素柳

琉璃净域 160cm×90cm 2019年 王素柳

四时山水·春 70cm×24cm 2019年 王素柳

四时山水·冬 70cm×24cm 2019年 王素柳