木麻黄天然更新主要影响因子的调查与分析

黄美珍

(泉州市鲤城区农业农村服务中心,福建 泉州 362000)

福建省大陆海岸线长达3 752 km,海岛海岸线长807 km,由于处于陆海交替地带,是风沙、干旱等自然灾害多发区,沿海恶劣的自然条件严重威胁着人民生活和经济发展。自20世纪五十年代木麻黄在我省引种获得成功以来,在海岸线上营建起绵延不断以木麻黄为主的防护林绿色生态屏障,在防风固沙、抵御海潮和风暴潮等自然灾害方面发挥了重要作用,极大地改善了沿海地区的生态环境,确保了沿海居民稳定生产和生活,有力地促进了当地经济建设健康发展[1]。由于木麻黄自身生物学特性和环境气候等原因,导致木麻黄林分大多在林龄35 a以后逐步退化,林龄60 a以后逐步枯死,严重影响防护林带功能的发挥。多年来,在沿海恶劣环境条件下,木麻黄虽能顽强生存,但实生苗在林下出现和存活困难,天然更新防护林更是不易出现,为此,科研人员就木麻黄的良种选育、林带修复、新树种引进等进行了大量的研究,取得丰硕成果,但对木麻黄的天然更新方面的研究尚不多见。

半风化岩石地、粗砂硬质等地块由于缺乏有效土壤,肥力极低,一般植物难以存活生长。调查结果表明,木麻黄可以在这些地段天然更新,因此木麻黄天然更新对这些地段快速成林,发挥防护功能等有重要意义,是木麻黄防护林带修复的有效途径之一。本文通过对成熟木麻黄母树林分沿林地天然更新情况进行调查,发现影响这些地段天然更新的主要因子是更新区域与母树的距离及其地被覆盖程度,进而探讨距离与盖度这些主要因子对其影响,同时获得进行木麻黄天然更新人工适当干预的有效方法,以加快木麻黄林带修复步伐。

1 研究区概况

福建省惠安赤湖国有防护林场,位于惠安县崇武半岛,地理位置118°55′ E,24°35′ N。属于南亚热带海洋性季风气候,年平均气温19.8 ℃,最高气温36.6 ℃ ,最低气温3.6 ℃,年平均日照2 206.6 h,年平均降雨量1 029 mm,降雨量年际变化很大,年蒸发量2 056.7 mm,年平均相对湿度80%,干湿季明显,干旱频度大,夏季多台风,年平均5.1次,秋冬盛行东北风,年平均风速6.9 ms-1,最大风速在11月,为9 ms-1,最小风速在8月,平均为4.9 ms-1,年8级以上大风100 d,历年平均雾日为29.4 d。林场地处崇武半岛与大陆连接处,地势平缓,海拔最高40 m,最低只有5 m,坡度0~10°。土壤以红壤为底的风沙土为主,靠近海边为流沙沉积地,下层土层深厚,由于上层为风沙土,故土壤肥力低,立地条件差。主要植被乔木树种有木麻黄、台湾相思、柠檬桉、榕树、龙眼、杧果等树种。灌木有牡荆、檵木、黄枝子。草本植物有五节芒、白茅、月苋草、老鼠刺、马英丹等[2]。

2 试验设计与研究方法

2.1 试验地设置

2014年10月,在母树种子成熟前选择大山头工区有代表性的地块作为试验地,母树种子成熟后让其自然传播。

2.1.1 木麻黄母树林带后不同距离天然更新 在母树下风方向更新区先对林地进行清杂并将杂物全部清理至试验区外,沿树下风垂直方向按距母树边缘10、20、30、40、50、60、70和80 m距离并以此为中心点各设1条2 m宽样带,样带内设置小样方,小样方为1 m×1 m,3次重复。

2.1.2 木麻黄母树林带后沿不同植被盖度天然更新 沿母树林带后沿与主风向垂直方向对试验地的地被物进行清理,分别设置90%、50%、10%3种盖度地块,每种盖度横向间隔10 m设一次重复,调查小样方为1 m×1 m,共设3次重复。

2.2 调查与数据处理方法

调查因子主要有母树分布、地被物盖度、主风向等,2015年6月、2017年6月、2019年6月各调查一次试验地幼树保存数量。数据处理计算用Excel和SPSS软件完成。

3 结果与分析

3.1 木麻黄母树林带后不同距离天然更新

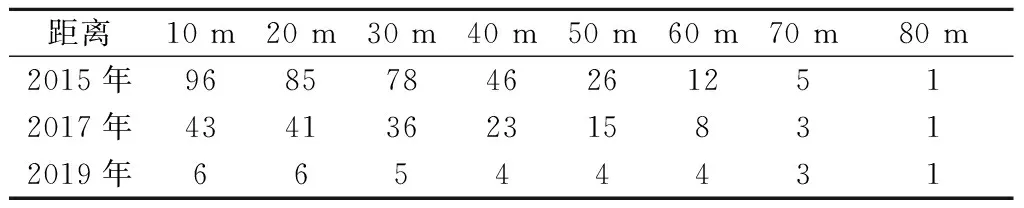

天然更新幼树保存情况见表1。由表1可知,天然更新幼树与母树在主风向上距离关系密切,与母树距离越近,幼树数量越多,距离超过80 m以后,基本没有幼树。通过对不同年份和距离为处理进行方差分析,结果见表2。由表2可知,年份之间差异极显著,距离之间差异显著。多重比较表明,2015年当年更新差异显著,随着时间增加差异不显著,同理随着距离延长更新能力减弱。为了进一步探讨林后更新的适宜距离进行聚类分析,结果见图1。图中纵坐标的数字序号按顺序分别对应10~80 m更新距离,根据横坐标的聚类距离,结合表1中的幼树保存数和方差分析结果,人为划分母树10~30 m为天然更新活跃区,40~50 m为一般更新区,60~80 m为不适宜更新区3类。自然长出的幼树经过5 a左右生长,因密度过大而逐渐自然枯死,存活树木大幅减少,这些植株在早期生长时对光照和养分的要求不高,但随着个体生长速度加快,对空间和养分的竞争则不断加剧,在没有新的林窗出现以前这些幼苗大量消失[3]。

表1 木麻黄母树林带后不同更新距离幼树保存情况 株·m-2

表2 方差分析表

3.2 木麻黄母树林带后不同植被盖度天然更新

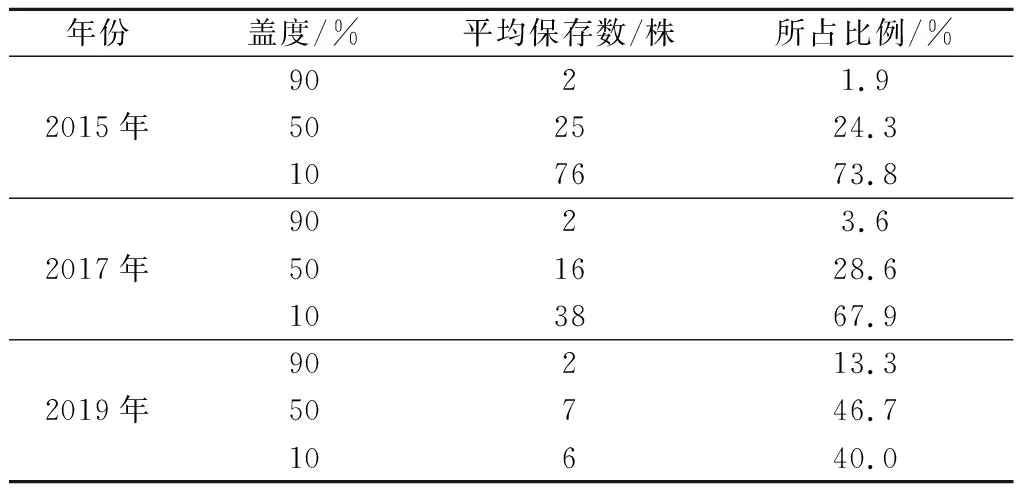

从表3调查结果可以看出,木麻黄天然存活幼树数量与更新区的地被物盖度关系密切。幼苗生长第1年盖度90%的更新区存活幼苗仅占总株树的1.9%,幼树数量极少,盖度50%的更新区所占比例为24.3%,而地被物盖度10%的更新区幼树数量占总数的73.8%,呈密集分布状态。3年生时的幼树平均保存数所占比例与1年生时相似,但盖度10%的幼树数量减少一半,5年后保存数只有几株。数据分析结果表明,地被物盖度越大,天然更新越困难,主要原因是木麻黄种子掉落后被地被物所阻隔不能接触土壤,无法萌发,或者可能是死地被物表层含水率低,落到其表面的种子不易发芽,即使发芽,其弱小根系也难能伸长到土层而死亡[4]。因此,地被物盖度是影响木麻黄天然更新重要限制性因子之一。

表3 不同地被物盖度对幼树保存的影响

4 结论与讨论

天然更新效果与主风向上更新地点距母树的距离关系密切。在更新当年,母树和更新区距离越近,幼树数量越多,随着距离增加,幼树随种子传播数量减少而降低;划分母树10~30 m为天然更新活跃区,40~50 m为一般更新区,60~80 m为不适宜更新区3类;自然长出的幼树经过5 a左右生长,幼树数量逐渐自然枯死,保存数量大幅减少。盖度也是影响天然更新重要因子之一,地被物盖度越大,天然更新越困难。因此,应注意对更新区的地被物进行清理,才能保证木麻黄天然更新成功。

木麻黄天然更新对于半风化岩石地、粗砂硬质土壤等人工难以栽植的地段快速成林,发挥木麻黄防护功能等有重要意义。母树种子成熟后,在风力的作用下于林后形成幼苗,减少了育苗和栽植环节,降低造林成本,同时,母树形成的天然屏障对保护幼苗免受风害,提高成活率起着重要作用。但由于影响天然更新的因子众多,各因子之间存在相互促进或抑制作用,杨彬等(2020)提出气候因子和林分密度也是影响天然更新的重要因素[5],因此关于木麻黄天然因子的更新影响研究还需进一步深入。

天然更新的林分质量也是必须考虑的因素,如果不加人为干预,由于更新当年幼苗聚集度高,生存竞争激烈,5a后幼苗基本所存无几,达不到预期的效果,因此,对于有条件的地带,天然更新幼树初成林后,可以通过控制林分密度,适当施放少量复合肥促进形成混交林以提高林分质量。