先知、先驱、诱惑者——尼采对德国艺术、文学和哲学的影响

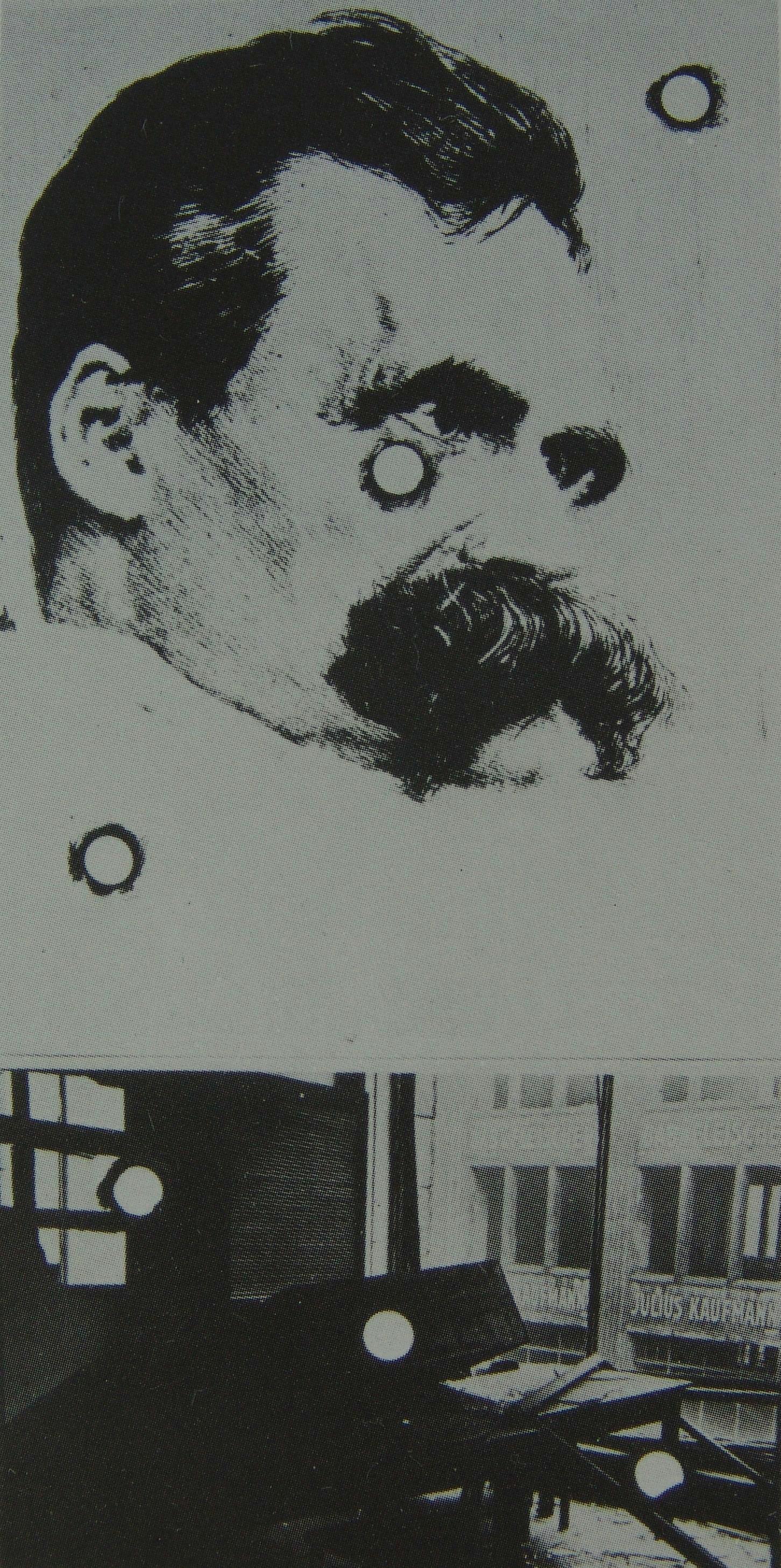

1941年,一位年轻的德国飞行员参观了位于魏玛的尼采档案馆。当他还是一名学生时,就已经对尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)的著作进行过深入的研究,并被哲学家文献的混乱状态所震惊。随后,他创作了一幅名为《美景宫后的五月,魏玛1941年》(Mai hinter Schloss Belvedere, Weimar 1941)的小畫。这位在当时还完全不为人所知的年轻艺术家就是约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)。这幅画本身不需要我们特别在意,但是在同一张纸上还写有33行文字,20岁的博伊斯在这些文字中阐述了他的思想,那也许是他理解尼采的精髓所在。人们从中读到这样的句子:“人可以通过他的天赋和狂热的意志去做他想做的任何事情……阿波罗和迪奥尼索斯。”(1)1978年,当博伊斯已成为举世闻名的艺术家时,他创作了另一幅以《日食和日冕》(Sonnenfinsternis und Corona,图1)为题的拼贴画,这件作品是明确献给尼采的。这幅拼贴画的构图极其简单:它由两张照片组成,一张贴在另一张上面,在每张照片上,博伊斯都用纸打孔器打上了三个孔,并将圆孔的边缘全部涂成了棕色。下面的照片显示的是一个沉闷的室内场景,上面的照片则是尼采疯了之后那幅著名肖像画的复制品,这是由汉斯·奥尔德(Hans Olde)于1899年,也就是尼采去世前几个月完成的。上述两件作品不仅证明了博伊斯对尼采的长期关注,而且显示了德国人对尼采作品接受方面的变化。尼采的艺术理论使年轻的博伊斯着迷。尼采认为,阿波罗和狄奥尼索斯代表着两个基本原则,而这两个基本原则是所有艺术创作的基础。前者代表美、和谐和理智清晰,后者代表生机、迷醉和狂喜。尼采哲学的另一个核心宗旨是,“意志”是所有生命和全部人类历史的主要动力。博伊斯为自己的拼贴画选择了“日食”这个标题,可能有两个寓意。一方面,它可能指的是尼采生命最后10年的状况,当时他的先知头脑因疯狂而黯然失色。另一方面,它可能象征着尼采对即将发生的事情的预测:欧洲虚无主义的兴起,所有价值观的逆转,道德的沦丧以及上帝的死亡。

在艺术家、作家和哲学家的行列中,博伊斯只是沉迷于尼采的一个例子,一个相对较新的同时也是典型的例子。实际上,这一现象已经持续了90年。除了卡尔·马克思,没有任何一位19世纪的德国思想家对德国思想的发展有如此巨大的影响。鉴于尼采在世时几乎无人知晓这一事实,这一现象就更加令人惊讶了。

一部充满矛盾的作品

弗里德里希·尼采生于1844年,是一位新教牧师的儿子,曾在一所优等寄宿学校普夫塔中学(Schulpforta)接受教育。他后来又在波恩和莱比锡学习了几个学期的神学和古典文学,并在24岁时成为巴塞尔大学古典文学教授。年轻的尼采曾受到阿图尔·叔本华(Arthur Schopenhauer)的悲观主义和理查德·瓦格纳(Richard Wagner)的艺术理论的影响。作为一名古典主义者,他关于希腊悲剧起源的论文受到了同行的猛烈抨击。当作为一名古典学者失败后,尼采逐渐成长为哲学家、心理学家和当代问题评论家,对我们这个世纪(20世纪)将会发生的事态发展有了预见性的认识。他批判基督教和基督教道德,并在欧洲的衰落中预见了西方传统败落的迹象,以及随之而来的虚无主义的出现。1870—1871年普法战争后,他成为一名俾斯麦创立的帝国的坚决反对者,并批评了威廉二世时代资产阶级的傲慢。他反对一切共产主义或社会主义思想,鄙视议会制民主。在《查拉图斯特拉如是说》(Also sprach Zarathustra,1883-1885)一书中,他设想通过产生一种新人类来解决欧洲的危机,他将这种新人类称为“超人”(der Ubermensch),一个能征服其他种族的“雅利安优等种族”的成员。然而,他并不是一个本着后来的国家社会主义意识形态精神的反犹太主义者。在他的作品中,人们发现了许多赞扬犹太教的段落,同时也发现了一些批评犹太教-基督教宗教传统及其“奴隶道德”(slave morality)的段落。

尼采自幼就患有多种疾病。1879年,在他35岁时,由于健康原因辞去了巴塞尔大学的教职。1989年初,他精神失常了,可能是由于梅毒感染所致。在此期间,他漫无目的地在恩加丁(Engadin)和意大利北部辗转旅行。这也许可以解释为什么他没有留下系统的哲学理论。在他最后的写作生涯中,他偏爱的文学形式是片段、警句、随笔和辩论短文。作品中充满了矛盾。几乎任何尼采的引文都可以与另一个与之相矛盾的或限定它的引文相匹配。这将对他的作品的接受产生影响:在尼采的著作中,任何人都可以找到他想要的东西。一个奇怪的事实是,被视为其主要著作的《权力意志》(Der Wille zur Macht)不是由他以我们所知道的形式写成的。在这个标题下出版的1067条箴言和片段无一例外都是在尼采去世时尚未出版的文本,是根据他妹妹伊丽莎白(Therese Elisabeth Alexandra F?rster-Nietzsche )的指示整理并编辑的。没有人知道他将允许出版哪些作品,也没有人知道该作品整体上是否符合他的意图。墨索里尼(Benito Amilcare Andrea Mussolini)在草拟法西斯思想体系时曾明确提到的这本著作,包含了尼采可能不认可的现存形式的学说,这算得上是思想史上具有讽刺意味的事件之一。难怪,一方面,像阿尔弗雷德·鲍姆勒(Alfred Baumler)这样的哲学家根据自己的权力意志理论和对新英雄人物的设想,声称尼采是民族社会主义的先驱;而另一方面,像托马斯·曼(Thomas Mann)这样受纳粹分子迫害的德国流亡者和受害者,则把尼采看作是“新时代”最重要的哲学家、未来的先知。尼采的学说从未被完全采纳,而是始终被有选择地接受。

对尼采学术的接受开始得很晚。的确,早在1888年,丹麦文学史家格奥尔格·布兰德斯(Georg Brandes)就在哥本哈根大学开设了“关于德国哲学家弗里德里希·尼采” (über den deutschen Philosophen Fridrech Nietzsche)的讲座,这些讲座在斯堪的纳维亚半岛引发了人们的极大兴趣,特别是对斯特林堡(August Strindberg)产生了影响,但最初,尼采却几乎没有被德国的大学所注意到。在德国,最早发现他的是艺术家和作家。

向异议作家致敬

艺术家和作家迷恋尼采的原因是显而易见的: 尼采以一种完全现代的风格写作。他是一位杰出的文体学家,其精妙的语言之美使人想起诺瓦利斯(Novalis),这是他对海因里希·海涅(Heinrich Heine)的智力反讽(2)。大多数德国学者没有尼采那种学术严谨、语法复杂、术语难懂的特点,尼采所说的总是有关时事的话题,即使他在写历史。在19世纪末,所有这一切打破陈规的观点必定会撞击年轻人的灵魂。年轻人阅读尼采,因为他还不是一个在学校和大学里被正式讨论的作家。年轻人更喜欢阅读他的著作,是因为他的学说与德国老一辈的观点形成了鲜明的对比。他被视为一名异议作家(Protest Writer)。甚至可以说,到世纪之交,尼采已成为一个时髦的哲学家,这一现象更多地属于波希米亚圈子和文学界,而不是讲堂和学术期刊。

1894年,艺术评论家兼作家尤利乌斯·迈耶·格雷夫 (Julius Meier Graefe)与他的朋友,诗人奥托·尤利乌斯·比尔鲍姆(Otto Julius Bierbaum)和理查德·蒂默尔(Richard Dehmel)一起,创立了一个名为“潘”(Pan)的协会。在同名杂志的第一期中,迈耶·格雷夫刊载了出自《查拉图斯特拉如是说》的一些摘录。这部作品所要传达的重要信息是“新人类”的思想,因而也是一个“新时代”的思想。必须克服资产阶级道德的旧规范。一旦废除了现实生活中的习俗和谎言、威廉二世时代的颓废和庸俗,未来的人就会有很多不同的可能性。正是这种新时代的黎明、新的启程的观念,主导了对尼采的早期接受,而迈耶·格雷夫于1899年在达姆施塔特(Darmstadt)建立艺术家聚集地时,完全秉承了尼采的精神和风格,迎接“我们正在经历的黎明”,并补充说:“正午也许会给我们带来伟大的东西。”

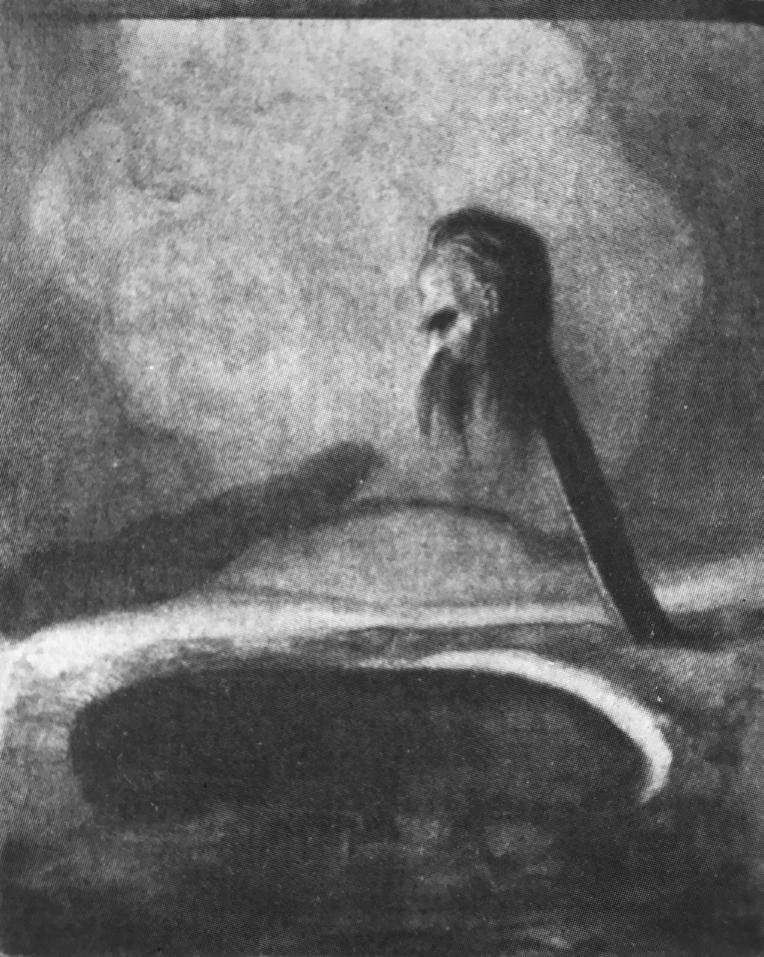

此外,迈耶·格雷夫的朋友建筑师彼得·贝勒斯(Peter Behres)也以自己的方式改編了尼采。贝勒斯最初是画家,自学建筑,并成为新建筑概念的先驱之一(勒·柯布西耶(Le Corbusier),瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)和路德维希·米斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)后来都曾在他的建筑事务所工作过)。他的第一座建筑是他在达姆施塔特的艺术家聚居地为自己设计的房屋(图2)。他于1900—1901年建造了这座建筑,力图通过宏大的立体几何装饰将查拉图斯特拉的世界转化为建筑。

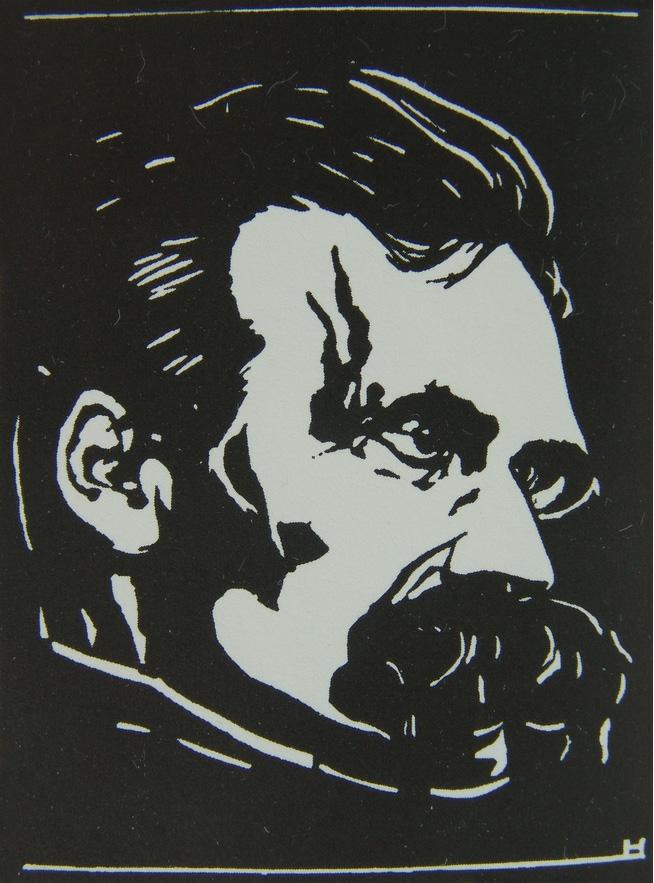

在同一时间,另一位建筑师也受到尼采的影响,或者说完全被他迷住了。这就是是比利时人亨利·范·德·维尔德(Henry van de Velde),他于1902年被任命为魏玛新成立的工艺美术学院的院长。他在那儿一直待到1914年,在此期间,他成为德国“新艺术运动”的首要设计师和建筑师。凡·德·维尔德在他的自传中写道:“许多的夜晚是在《查拉图斯特拉如是说》和尼采的其他作品的阅读中度过的。我长时间地思考着这位哲学家的思想……对我来说,这比真正的食物更有营养。”(3) 凡·德·维尔德还是伊丽莎白·弗尔斯特尔-尼采的私人朋友,她在1900年哥哥去世后,把自己在魏玛的房子改建为他的纪念馆。尼采档案馆就设在那里。凡·德·维尔德负责档案馆的布置,并为一座尼采纪念堂草拟了方案。(图3)

马克斯·贝克曼和弗兰茨·马尔克:早期争议

人们不能严格使用“接受”一词来描述建筑师给予尼采的待遇,其中还应提及布鲁诺·陶特(Bruno Taut):他对尼采更多的是一种敬意,一种庄严的致敬。当然,哲学只能间接地转化为另一种媒介。尼采既没有写过建筑理论,也没有写过关于美学的系统论著。最多只能说,一些艺术家通过阅读尼采,证实了他们自己的意图。画家也是如此,尽管尼采被他们接受的历史是隐秘而非显而易见的。大多数艺术家并不用理论来表达自己,有些人甚至连日记都没有留下。就像我们不能确认尼采对建筑的影响一样,我们也不能确认尼采对绘画的影响。尽管如此,人们还是注意到了马克斯·贝克曼(Max Beckmann)和弗兰茨·马尔克(Franz Marc)之间的争议,这场争议的部分文字在1912年的《潘》杂志上发表。(4)贝克曼拥护凡·高(Van Gogh)、热里柯(Théodore Géricault)和戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes),排斥以高更(Paul Gauguin)为代表的那种“有气无力”的古老而原始的风格。贝克曼寻求的是一个新的英雄人物,他采纳了尼采的观点,认为有创造力的艺术家具有超人的力量。一切创新,一切与时代合拍的艺术,都源于与社会的冲突。冲突的参与者通常都是具有创造力的个体。

在贝克曼看来,伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、塞尚(Paul Cézanne)、格伦纳瓦尔德(Matthias Grünewald)和丁托列托(Tintoretto)是这种英雄主义艺术存在的典型代表。在贝克曼的《复活》(Auferstehung,1909,图4)中,我们可能会发现尼采的直接影响。与基督教传统相反,复活的死者并没有被分为被拯救者和被诅咒者。它们形成了无穷无尽的人流,向着画面上部散发着光芒之处飞升。被救赎的人类从此超越了自身,可以说,在这幅画中,尼采对“新人类”(the New Man)的愿景获得了一种特殊的解释。

世界是纯粹内在世界:没有来世,生命是必须肯定的终极价值。这种生命属于创造精神,即行动者。对于贝克曼来说,这是在与弗兰茨·马尔克的辩论中使用的主要论点。弗兰茨·马尔克对人类持悲观主义态度,因此认为人类不值得描绘(图5)。【我们应该在这里指出,只有年轻的贝克曼受到了尼采活力论(Nietzschean vitalism)的强烈影响:正如我们从贝克曼后来的作品中看到的那样,第一次世界大战的经历导致了对这种人类英雄形象的批判性修正。(图6)】

毫无疑问,尼采的作品在19与20世纪之交的艺术界得到了广泛的阅读和讨论(图7、8、9)。例如,我们知道,乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)1905年至1908年在慕尼黑學习期间读过尼采,他自己也说过他对尼采特别着迷。因此,尼采与都灵市作为德·基里科画中的主题所赋予的中心意义之间有着直接的联系:“如果都灵的经历给我留下了深刻的印象,那是因为它是尼采的城市,因为尼采曾经穿行于这些广场并在这里产生了他的思想。”(5)(6)然而不仅是在艺术活动中心的人们关注尼采,在沃尔普斯韦德(Worpswede)艺术家聚集地的遥远世界中,女画家保拉·莫德尔松·贝克尔(Paula Modersohn Becker)也经常在诗人莱纳·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)(7)的影响下,在日记中引用《查拉图斯特拉如是说》中的文字。但是,她的丈夫奥托·莫德尔松(Otto Modersohn)却很少有时间去了解尼采所体现的新价值观。他在日记中抱怨道:自我主义,冷酷无情——这是一种新疾病,尼采是它的父亲。”(8)然而,相对于视觉艺术家,许多年轻的诗人和作家在更大程度上对尼采持怀疑态度。

如果没有在19世纪末的维也纳长大的诗人和作家,20世纪讲德语的欧洲文学是不可想象的。其中最重要的便是他们早年读过尼采的作品。阿图尔·施尼茨勒(Arthur Schnitzler)并不在乎尼采,但雨果·冯·霍夫曼施塔尔(Hugo von Hofmannsthal)和莱纳·马利亚·里尔克却并非如此。“尽管霍夫曼施塔尔可能很少明确地谈到尼采,但他仍然是尼采最意气相投、最公开地与他达成协议的年轻一代中的杰出人物。”(9)霍夫曼施塔尔所作的大量笔记表明,他已经在世纪之交之前阅读了尼采所有的主要作品。 并于1891年将尼采的《善恶的彼岸》(Jenseits von Gut und Boese)译成了法文。但是,在霍夫曼施塔尔自己的作品中,却没有发现尼采真正的影响。这位维也纳新浪漫主义者将自己视为西方基督教传统的追随者,他所继承的遗产几乎比任何其他作家都要广泛。想要打破这一传统(西方基督教传统)的尼采,无法融入霍夫曼斯塔尔的作品中。直到去世前两年,霍夫曼施塔尔才在论文《文学作为国家的精神境界》(1927年)中承认尼采是他那个时代最有影响力的思想家。里尔克(图10)也是尼采的早期读者,但只有在他的后期著作中,尼采的影响才显现出来。在1922年的《杜伊诺哀歌》(Duineser Elegien )第九首中,我们发现了这样的诗句:“这里是可言说的时间,这里是它的家园……大地,我的挚爱,我要你。”

尼采的查拉图斯特拉曾要求我们“忠于大地”(remain true to the earth)。正是在这样的背景下,里尔克的新理解才得以显现。人只有通过对当下和此在的承诺才能发现自己的身份,不仅要接受世俗的事物,还要赞美它们。因为大地是人类的家园。

表现主义者中的时髦哲学家

然而,尽管不仅霍夫曼施塔尔和里尔克,而且斯蒂芬·乔治(Stefan George)都与尼采保持着批判的距离,但年轻的表现主义诗人们却以无穷无尽和不加批判的热情拥抱着他。在时代精神的指引下,他们一心一意地把尼采作为一种生命哲学的发起者,这种生命哲学是由德国的威廉·狄尔泰(Wilhelm Dilthey)和乔治·西梅尔(Georg Simmel)以及法国的亨利·伯格森(Henri Bergson)分别提出的。《查拉图斯特拉如是说》的作者被视为这种思想之父。“查拉图斯特拉是表现主义者伟大的接受事件……他们以误解为基础的非理性主义和针对虚无的行动主义呼吁尼采作为自己的权威。他们以漫无目的的热情冲出了尼采以独特的批判性感知所压制的现实。”(10)在他们所用的语言中,紧张情绪取代了理性,狂喜取代了邏辑论证。这种情绪的代表人物有后来倾向于国家社会主义的汉斯·约斯特(Hanns Johst)和后来成为马克思主义者的约翰内斯·R·贝克尔(Johannes R. Becher),还有卡西米尔·埃德希米德(Kasimir Edschmid)、乔治·凯泽(Georg Kaiser)和卡尔·斯特恩海姆(Carl Sternheim)等许多现在被人们遗忘的作家。库尔特·希勒(Kurt Hiller)认为尼采是自柏拉图以来最伟大的思想家——多么怪诞的夸张!与尼采达成和解的任何重大尝试,例如阿尔弗雷德·多布林(Alfred D?blin),都是罕见的。与格奥尔格·海姆(Georg Heym)一起是那个时期最重要的抒情诗人的戈特弗里德·贝恩(Gottfried Benn)后来总结了当代对尼采的接受:“实际上,我们这一代所讨论的一切……已经被尼采表达并穷尽了,他对一切都给出了明确的表述。他那富有魅力的写作方式,充满雷鸣闪电般的光芒,他无情的措辞,他拒绝让自己获得任何田园诗般的休憩或任何普遍的解释……整个精神分析,整个存在主义,这都是他做的。他是后歌德时代的宇宙巨人。”(11)

由流行哲学家尼采撰写的《查拉图斯特拉如是说》成为这些作家的绝佳教育经历。在此之前,只有歌德的《浮士德》(Faust)产生过类似的影响。尽管对于尼采的接受是片面的,不加批判的,但其影响却是巨大的。大概只有结合德国“青年运动”的兴起才能理解这一点。这场运动绝不局限于知识领域,它在“候鸟”(Wandervogel)(12)和“童子军”(the Scouts)等组织中得到了具体体现。它的特点是抗议晚期资产阶级文化在道德和文明上的空洞和虚伪。我们必须牢记,海德格尔(Martin Heidegger)、海森堡(Werner Karl Heisenberg)和雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)年轻时就属于这个运动。巴特(Karl Barth)、蒂利希(Paul Tillich)、布尔特曼(Rudolf Karl Bultmann)、瓜迪尼(Romano Guardini)和阿尔伯特·施韦泽(Albert Schweitzer)等神学家,滕尼斯(Ferdinand T?nnies)、菲尔坎特(Alfred Vierkandt)、曼海姆(Karl Mannheim)和弗赖尔(Hans Freyer)等社会学家,以及斯普朗格(Edward Spranger)、利特(Theoder Litt)和诺尔(Herman Nohl)等教育家也是如此。尼采对资产阶级文化的抗议在这样的圈子中被理解为对父亲和祖父的理想和生活方式的抗议。这是很正常且可以理解的。使这样的接受变得危险的是整个运动的非理性主义,它因此在政治上产生了偏见,并使德国的知识分子接受了国家社会主义。针对那些片面解读尼采的人,我们肯定有必要为尼采进行辩护。早在1884年6月,《查拉图斯特拉如是说》的第四部分尚未写完时,尼采就写信给他的妹妹,表达了对那类没资格的和完全无能的人的想法的担忧,怕他们有一天会把自己当作他们的权威。然而,尼采本人的想法对于他的接受历史来说并不重要: 重要的是如何理解他。

作为国家社会主义先驱的尼采

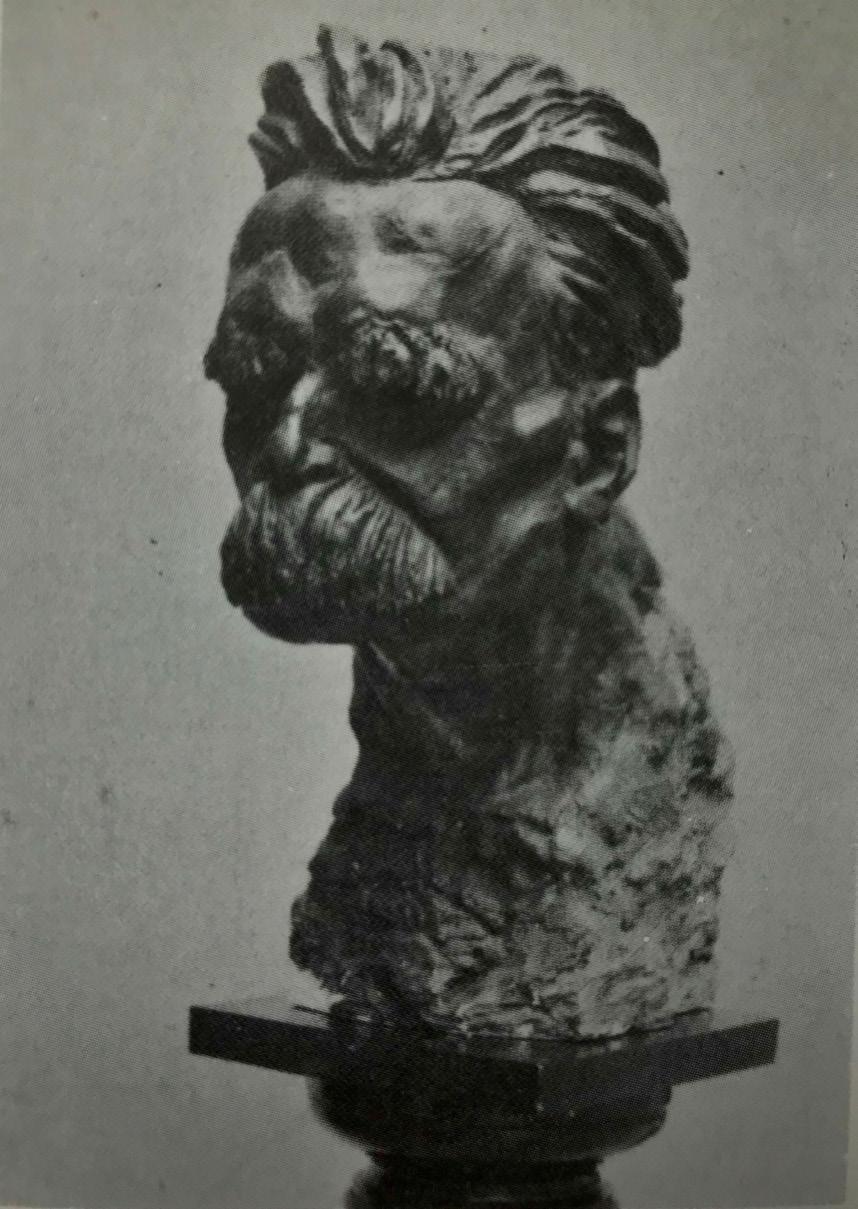

最迟在1933年,当国家社会主义者上台时,尼采的担忧悉数发生了。由于先前的接受,从他的词汇中获取的隐喻和短语(例如“上帝死了”“权力意志”“超人”和“优等民族”等)已沦为纯粹的口号,更准确地说是纳粹集会的口号。通过纳粹集会的口号,将尼采意识形态化的过程很快就在德国大学中展开了,这一过程尤其受到尼采专家阿尔弗雷德·鲍姆勒的推动,他将哲学家的权力意志概念、英雄概念,以及其对基督教的批判与纳粹的种族观念联系在一起,而无视尼采的任何与之相矛盾的声明。(13)这是德国接受尼采最黑暗篇章的开始。关于尼采的官方论点也影响了艺术,像阿诺·布雷克(Arno Breker)和约瑟夫·托拉克(Josef Thorak)这样的雕塑家创作了纪念性雕塑,他们试图表现理想化的人物,他们的突出品质是活力和英雄主义。1937年,也许是对尼采的直接回应,布雷克创作了他的《狄奥尼索斯》(图11)。同年,格奥尔格·科尔贝(Georg Kolbe)设计了一座尼采纪念碑,随后在1943年设计了被部分完成的名为《查拉图斯特拉》的雕像(图12)。对于后者,科尔贝本人写道:“一个高大、有力量的人解放了自己——那是任务,也是我获得个人自由的途径。查拉图斯特拉是一个可以普遍理解的人物。”(14)

可以说,1933年以后,尼采成了智力强奸的无法自卫的受害者。然而,哲学理论从来都不是完全无可指责的。正是因为尼采从未表明自己的政治立场,才引发并助长了对他的思想的这种片面的臆测。此外,非理性是当时德国特有的一种倾向。如果没有尼采,像奥斯瓦尔德·斯宾格勒(Oswald Spengler)的《西方的没落》(Der Untergang des Abendlandes,1918)或路德维希·克拉格斯(Ludwig Klages)的《作为灵魂的敌人的精神》(Der Geist als Widersacher der Seele,1929)这样的作品,连同他们所有的非理性,简直是不可想象的。因此,马克思主义文学理论的主要代表人物格奥尔格·卢卡奇(Georg Luk?cs)可以在1954年出版的《理性的毁灭》(Die Zerst?rung der Vernunft)(15)中有正當理由写道:尼采是一个间接的帝国主义的辩护者,“反对民主和社会主义的斗争,帝国主义的神话,采取野蛮行动的呼声不能不说是出现了价值观的空前逆转。”如今,当人们读到阿尔弗雷德·鲍姆勒的有关“尼采与国家社会主义”的文章时,(16)不禁倾向于同意卢卡奇的观点。尼采作为国家社会主义宣传工具,伴随着整整一代德国年轻知识分子走上了二战的战场。这方面的一个例子是年轻的博伊斯的经历,在本文开始时就对此进行了介绍。

在20世纪30年代和40年代,德国大学对尼采的关注达到了第一个高峰。为了公平起见,我们必须补充一点,这绝不是一成不变的政治倾向。1936年,卡尔·雅斯贝尔斯出版了一篇重要而颇具批评性的有关尼采的专著。(17)然而,其最初的影响却是微不足道的,因为雅斯贝尔斯是不受国家社会主义者欢迎的人。即便是马丁·海德格尔关于尼采的讲座,起初也只有相当有限的影响力。海德格尔对尼采的诠释长达1000余页,直到1961年才出版,即使到了今天,它们也未激起公众更大的兴趣。但是,在这里我们必须为海德格尔说几句话,海德格尔是自尼采以来最重要的德国哲学家。自1927年著名的《存在与时间》(Sein und Zeit)一书问世以来,海德格尔就被视为德国存在主义哲学的奠基人。他对从柏拉图(Plato)到笛卡尔(René Descartes)的传统哲学进行了激进的批判,认为这是欧洲形而上学的一条错误之路。与亚里士多德的逻辑和笛卡尔的理性主义相反,海德格尔认为人类的存在主要是由精神状态、焦虑和恐惧感、对死亡的认识以及采取果断行动的需要所决定的。在这里,最初的冲动也来自尼采,来自他嘲笑所有客观性的相对主义,来自他对必须勇敢面对生活中所有逆境的英雄人物的想象。 1930年至1950年之间,《存在与时间》的巨大影响不可避免地导致了尼采的间接接受。并且,这种接受对于德国哲学某些领域的意义是不可低估的。

“海德格尔和尼采一致认为,人类以往的所有目标和标准,特别是基督教的慈善事业,都已经过时”。(18)与这一主张所反映的知识分子思想氛围相吻合的是,1933年,海德格尔与戈特弗里德·贝恩一样,应该对德国新的出发点的“宏伟”和“辉煌”有过短暂的热情。(19)尽管他很快就与国家社会主义拉开了距离——为此采取了最大的谨慎态度——海德格尔的态度仍然是第三帝国保守资产阶级知识分子中很大一部分的典型代表。

托马斯·曼或另一个尼采

从表现主义开始到存在主义结束——两者都援引尼采作为它们的主要灵感,除了这一传统之外,还有尼采的文学接受,它更具批判性,也远不那么专一,因此更为公正。它也始于世纪之交,并且涉及的作家的名字与国家社会主义无关,他们的作品遭到纳粹的禁止和焚毁。其中包括阿尔弗雷德·多布林(Alfred Doeblin)、罗伯特·穆塞尔(Robert Musil)、斯特凡·茨威格(Stefan Zweig)、海因里希·曼(Heinrich Mann)和托马斯·曼(Thomas Mann)。

托马斯·曼是杰出的代表。在尼采影响的所有作家中,托马斯·曼与其关系最为密切。他在文章中反复讨论尼采,从早期的短篇小说到晚年著作,他从未停止提及尼采的思想。有时,他甚至把尼采的直接引语纳入他的小说中:在《魔山》(Der Zauberberg)中,他把尼采的思想放到了角色塞特姆布里尼(Settembrini)的口中,他后来的小说《浮士德博士》(Doctor Faustus)则部分基于尼采自己的生活,部分基于尼采对艺术家生存的设想。(20)托马斯·曼对尼采着迷的地方只能在以下几个标题中加以说明:他的语言的才华,具有讽刺意味的是,他不仅成为海因里希·海涅的继任者,而且还成为法国道德主义者的继任者;他对德国性格的批判;他的心理学预见了西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的一些见解;他对艺术家角色的理解;“健康”生活与疾病之间的创造性互动。这些都是表现主义者几乎不感兴趣的东西,并受到国家社会主义者的压制。

1945年以后,似乎对尼采的任何兴趣都成为禁忌。他不再在大学中声名显赫,新一代的德国作家,最著名的有海因里希·伯尔(Heinrich Boell)、君特·格拉斯(Guenther Grass)、汉斯·马格努斯·恩岑斯伯格(Hans Magnus Enzensberger)、马丁·瓦尔瑟(Martin Walser)和彼得·魏斯(Peter Weiss),他们似乎对尼采既没有印象也没有受到他的影响。直到20世纪60年代,情况才开始发生变化。尼采作品的新版本开始出现。(21)特别是,我们现在可以阅读他生前未出版过的文本的原始版本,以及他的妹妹和朋友以经常歪曲和故意捏造的形式出版的重要信件的原始版本。在过去的十年中,出现了许多专著,其中尼采的成就得到了比前几代人更多样的方法来评估。到20世纪末,尼采已逝世100周年。这位在所有哲学家中最具德国(精神)的哲学家是否会经历一次新的复兴,并继续在经典著作中占据一席之地,还有待观察。