红茶加工过程中发酵技术研究进展

陶琳琳,张娅楠,闫振,高路,王登良,2*

(1.广东德高信食品加工有限公司,英德 513000;2. 华南农业大学园艺学院,广州 501642)

随着红茶健康功能研究的深入,其越来越多的保健功效被人们所发掘[1,2]。除其诱人的功效之外,红茶迷人的香气及甜醇的口感受到了更多茶友的青睐。发酵是红茶加工过程中的关键工序。同时发酵也是红茶外形色泽、汤色、香气、滋味等特有品质形成的关键因素,是揉捻叶由绿色变为红色,青气逐渐散发,并产生花香、果香等香气的主要过程。发酵主要目的是为促进以多酚类酶促氧化为中心的一系列生化反应,创造有利的氧化条件,进而形成红茶特有品质特征。

1 发酵与红茶品质

红茶发酵其实质是茶鲜叶细胞组织因揉捻工艺而受到不同程度的破损,从叶表皮细胞中释放的多酚氧化酶得以与多酚类化合物接触而发生酶促氧化反应,形成红茶“红汤红叶”的独特品质[3]。

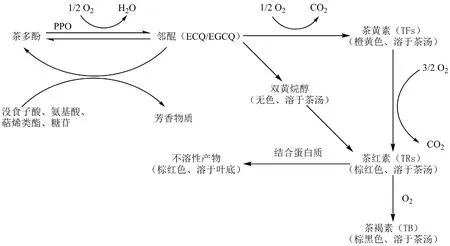

红茶独特感官品质的形成多依赖于发酵过程中茶多酚的氧化,黄酮类、黄烷醇类、酚酸类和花色苷类等茶多酚物质在多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)、过氧化物酶(Peroxidase,POD)、 β-葡萄糖苷酶(β-D-Glucosidase,BG)等酶的催化作用下发生强烈的酶促氧化反应,生成茶黄素(Theaflavins,TFs)、茶红素(Thearubigins,TRs)和茶褐素(Theabrowine,TB)等水溶性色素以及挥发性芳香化合物(图1)[4],从而形成红茶独特的感官品质[5,6]。

图1 红茶发酵的推荐图解[3,4]

TFs和TRs均具有一定的收敛性,是茶汤浓强度和鲜爽度等内在品质的主要贡献物质。另外TFs和TRs分别是红茶汤色“亮”、泛“金圈”和“红”的主要形成因素。TB为一类非透析性的高聚合褐色物质,是导致红茶汤色暗、收敛性不足的主要因素。茶三素的含量和组成比例在很大程度上决定了茶汤品质的优次,发酵适度,则TFs与TRs含量高、TB含量少,茶汤品质较优;发酵不足,则TFs、TRs含量少,茶汤不够“红”、“亮”;发酵过度,TRs则会转化形成较多的TB,使茶汤发暗。此外,茶黄素和茶红素可通过氢键的形式缔合咖啡碱和蛋白质形成络合物溶入茶汤而增加红茶的浓强度和鲜爽度,这也是红茶出现“冷后浑”现象的反应机理。

伴随着多酚类的氧化,也发生着一系列的儿茶素邻醌的偶联氧化作用,在脂肪氧化酶作用下,胡萝卜素、亚麻酸和氨基酸等不饱和脂肪酸水解生成醇、醛等挥发性香气物质[8]。β-葡萄糖苷酶则以催化糖苷类香气物质前体为主促进烷烃类、芳香醇和香叶醇等芳香物质的形成,应用于红茶发酵过程中能有效提高红茶的品质,显著提高氨基酸等功能成分。其中以萜烯类和芳香醇类及其衍生物为形成红茶特征香气的主要贡献成分[9]。发酵过程中,以顺-3-己烯醇为主的青草气物质逐渐挥发消散,芳樟醇、香叶醇、顺-3-己烯酸等清香型香气物质逐渐显露,红碎茶的发酵叶出现清香或清花香,工夫红茶的发酵叶则出现花香或果香[3]。

蛋白质、氨基酸、糖类、叶绿素等化合物在发酵叶中也发生着显著的变化,氨基酸可与茶多酚、糖类、茶黄素、茶红素等结合形成醌、醛、酸、醇、色素等物质。淀粉、果胶等大分子糖在果胶酶等水解作用下形成单糖溶于茶汤增加红茶的甜味品质[10]。发酵过程中,除了酶促氧化反应产生大量的茶黄素、茶红素,在叶绿素酶和多酚类氧化产物邻醌的催化作用下,叶绿素发生降解使得叶色由绿转红,在这些综合因素下形成了红茶“红汤红叶”的品质。

2 不同发酵条件与红茶品质

发酵程度是影响红茶品质的关键因素,发酵程度偏高或过低都不能得到较好的品质特征。而实际生产过程中,多数是通过发酵室的温度、湿度、时间及通氧状况等外在因素对发酵程度进行控制。因此,在生产中就一定要适宜地控制每项因素的具体参数。

2.1 发酵温度

发酵是红茶加工制作过程中的一道关键的工序,若要提高红茶的品质,首先要对发酵温度进行合理地调节。发酵温度控制是影响红茶发酵品质的重要措施。发酵温度包括环境温度以及叶温,一般叶温是通过对环境温度的调控进行调节。红茶发酵的温度应控制在适宜的范围之内,通常情况下红茶发酵温度应控制在24-30℃为宜。郭桂义[11]指出,信阳红茶发酵的气温以24℃-25℃较好,此时发酵叶的叶温则保持在30℃以下较佳。而赵和涛[12]认为适当的提高茶叶的发酵温度,有利于红茶成品茶香气的提升。印度关于红茶发酵的相关研究[13]表明,当发酵叶的温度在30℃-32℃时,与香气相关的酶促反应激烈,形成的芳香物质多。Matin obanda等[14]的研究表明,海拔2178m,南纬0°22″的茶叶经过揉切后进行发酵时,20℃条件下的茶汤比30℃条件下的要明亮,且茶汤的收敛性和鲜爽度更佳。

发酵过程中温度过高或偏低,都对红茶品质的形成不利。方世辉[15]对工夫红茶的发酵温度进行了相关的研究,结果表明:工夫红茶发酵温度以22℃-28℃较为适宜。如果发酵叶的温度过低,酶活性较弱,部分内含成分达不到转化的要求,不仅使转化进展缓慢,还会延长发酵时间且内含物不够丰富,不利于工夫红茶品质的提高;倘若发酵叶的温度过高,超过35℃,其多酚类氧化过于激烈,造成TR迅速增加,并进一步氧化聚合成暗褐色的茶褐素,且加速酶蛋白与氧化了的多酚类结合形成不溶性复合物,使毛茶香低味淡,色泽枯暗。

越来越多的学者对变温发酵进行了相关研究,认为变温发酵可以提高工夫红茶的品质。陈以义[16]通过变温发酵试验,提出单纯地高温或低温恒温发酵均不能获得更多的TF。只有初期先进行高温发酵,而后再转入低温发酵,此时TFS的生成量最大,有利于工夫红茶品质的提升。高温有利于茶黄素的生成,不利于积累,低温有利于积累。夏涛等[17]也有相同结论,并认为变温发酵的原理为:初期高温是为了激发酶的活性,中后期低温是为了保持酶的活性,进而充分发挥酶促氧化作用,提高工夫红茶的品质。但在实际的生产过程中,变温发酵成本较高,大多企业仍采用恒温发酵的方法。

在实际生产中,发酵程度遵循“适度偏轻,宁轻勿重”的原则,企业在进行红茶发酵时宜适当降低发酵温度,这将有助于红茶香气的提高和TF、TR的积累,减少茶褐素的生成,从而提高红茶的品质。在加工生产过程中,发酵温度可以采用发酵室温度控制、叶片堆翻等方式来控制。对于小型茶厂可用炭火加温;用洁净的喷雾器对墙壁和室内喷雾或对地面洒水来降温增湿。

2.2 发酵湿度

红茶发酵湿度一方面指发酵叶本身的含水量,另一方面指空气的相对湿度。发酵叶中的水分既是各物质参加反应必不可缺的介质,又是各反应的直接参与者。发酵叶中含水量的浓度适当时,有利于叶片内物质的转化。当发酵叶含水量偏高时,会加快发酵进程,发酵叶内的物质来不及转化,尽管叶底红亮,但香气、滋味带有青涩味;若发酵叶含水量偏低,抑制酶活性,引起酶蛋白胶体凝固变性,导致发酵困难,香气低沉,滋味淡薄,叶底乌暗。目前大量文献表明[18-21],以萎凋叶含水量在60~62%最佳。发酵叶还受空气相对湿度的高低影响,当发酵湿度过低时,发酵叶叶面水分蒸发较快,表层的发酵叶因失水变得干硬,减缓了发酵进程。发酵湿度过高,发酵叶表面的空气流动性变差,同样不利于发酵的进展[22-25]。蒲国涛[19]采用了正交试验探究了温度、湿度、时间对春、夏、秋三季红茶品质的影响,结果表明无论是哪一季节,影响红茶发酵因素的主次顺序是湿度>温度>时间。说明湿度对红茶发酵起主要因素。春、夏季最适的发酵湿度为85%,秋季则是95%。糜烜[18]探究了不同湿度对红茶发酵品质的影响,结果表明,当发酵湿度达到95%时,整体品质最佳,综合评分最高。

2.3 发酵时间

在红茶的加工过程中,随着发酵时间的延长,茶叶感官品质和理化性状不断发生着变化,在一定发酵环境条件和时间范围内,合理控制发酵时间进行适度发酵,对于提高红茶茶叶品质具有重要的作用。

红茶发酵过程中物理性状的变化直接决定红茶加工品质的好坏,尹杰等[26]通过不同发酵时间红茶品质的变化研究表明,在发酵0h到4h期间,随着发酵时间的延长,成茶外形条索无明显变化,色泽逐渐由黄绿、带红梗变为红明亮,发酵叶香气逐渐由青草气变为甜香,汤色由绿黄明亮转变为红较亮,滋味由苦涩转为醇滑。当发酵时间超过4.5小时,茶汤颜色变深、变暗,滋味变浅薄,叶底也变红暗,茶叶品质开始下降[27]。除此之外,随着发酵时间的延长,发酵叶茶汤pH值呈逐渐下降趋势[28]。

红茶发酵过程中,随着发酵时间的延长,多酚氧化酶和过氧化物酶的活性均呈下降趋势;儿茶素随着发酵时间的延长,含量逐渐下降,其中儿茶素组分EGC、EC、EGCG、ECG在发酵初期氧化较快,随着发酵时间的延长,其含量持续降低至稳定状态,GC、C、GCG、CG含量变化不大;茶多酚含量随发酵时间的延长而降低,发酵温度越高,多酚含量降低的速度越快;茶黄素和茶红素整体呈现先上升后下降的趋势,发酵温度越高,茶黄素和茶红素含量越高[23],茶褐素在发酵过程中呈现前期显著上升,后期趋于相对平衡的变化规律。多酚类物质在多酚氧化酶的催化下,很快被氧化成邻醌,进而聚合成联苯酚醌,联苯酚醌很不稳定,还原形成双黄烷醇类,氧化形成茶黄素、茶红素类,多酚类物质因逐渐转化而减少[15]。

方世辉等[15]通过对不同发酵时间红茶生化成分的研究表明,在一定时间内,随着发酵时间的延长,茶叶氨基酸含量呈先增长后降低的趋势。发酵前期,由于蛋白质的水解,氨基酸的积累大于转化消耗,氨基酸含量逐渐增加,随着发酵时间的延长,氨基酸与与邻醌及其他物质作用,形成有色物质和芳香物质,氨基酸形成积累小于转化消耗,因而氨基酸表现为减少。这与宋晓东等[29]的研究结果相一致。

王秋霜等[30,31]通过对不同发酵时间广东丹霞红茶香气成分的分析研究表明,发酵过程中,茶叶香气物质中醇类物质总体上逐渐减少,醛类物质逐渐增加,脂类物质总体呈上升趋势。红茶发酵时间的长短与鲜叶叶质的嫩度、揉捻程度、发酵温度、湿度以及通氧量等条件都有着密切联系。当其他条件相同时,掌握适度的发酵时间显得非常重要。目前,高档红茶的加工温度条件控制在28℃左右时,发酵时间一般在4小时左右为宜[32]。因此,发酵时间的选择应当根据发酵温度、湿度以及通氧量来进行综合判定。掌握红茶发酵过程中内含物质的变化规律,选择适宜的发酵时间,是制作优质红茶的关键。

2.4 通氧状况

红茶在发酵过程中会消耗大量的O2,发酵过程中儿茶素在多酚氧化酶的作用下生成了茶黄素、茶红素等物质,在这一过程中氧气充当了氧化剂,因此供氧量的多少会影响多酚物质向茶色素的转变。与此同时,发酵过程中氧气是否充足,也会对香气物质的生成产生影响。发酵是红茶香型从青气味到果香型转变的关键工序,在这一阶段中,氨基酸、胡萝卜素、不饱和脂肪酸等物质在多酚的氧化产物邻醌的强氧化作用下,降解生成挥发性香气物质。这一反应主要依靠多酚的偶联氧化作用[33,34]。

据中国农业科学院茶叶研究所研究表明[33],若加工1kg红茶,发酵过程中需要消耗O2高达4~5L。即使是在温度、湿度等其它条件控制得很好情况下,在缺氧的环境下,发酵也不能正常进行。这一结论与朱琳琳[35]的相似。朱琳琳对比了无氧发酵、散开发酵、紧压发酵对红茶品质的影响,结果表明,无氧发酵工艺的红茶品质最差。在发酵过程中由于没有O2的供给,多酚类的物质氧化受阻,保留量最多,导致茶汤苦涩,且由于氧化不足,茶黄素、茶红素等有色物质生成量偏少,造成茶汤颜色暗淡。潘科[36]在红茶发酵过程中采取通氧处理,与传统发酵对比,结果表明,通氧发酵较传统发酵能明显加快发酵叶叶色及香型的转变,缩短发酵进程,这一结论与冯林[37]的一致。此外,在探究通氧时间对红茶品质的影响试验中发现,随着通氧时间的延长,发酵前期能够促进茶黄素、茶红素的转变,较传统发酵含量高,但如若未能控制好通氧时间,茶黄素、茶红素更容易转变成茶褐色,导致品质下降。通氧处理虽然不会改变红茶的香型,但随着通氧时间的延长,萜烯类香气化合物增加得较为明显,醇类、醛类香气化合物的含量呈增加趋势,而酯类香气化合物的变化趋势却正好相反。与传统工艺红茶相比,其香气、滋味品质得到改善。

3 展望

随着科技的进步与制茶水平的提升,合理地利用技术手段,提高红茶整体品质已成为可能。为了促进我国红茶产业在世界的发展,适应市场对红茶的需求,红茶发酵技术的创新与品质的提升成为大家共同的目标。在实际生产过程中,红茶发酵这一关键工序并不是孤立存在的,其受到众多外在因素的影响。发酵是红茶加工的关键也是基础,须在一定的温度、湿度、时间和通氧量等条件下才能够顺利进行,合理控制这些因素并掌握发酵的最佳程度,是生产优质红茶的保证。