中国农药七十年发展与应用回顾

潘兴鲁,董丰收,刘新刚,徐 军,吴小虎,郑永权

(中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,农业农村部质量安全生物性危害因子风险评估实验室(北京),北京 100193)

农药是指用于防治、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂[1]。农药是农业生产中重要的生产资料,在防治病、虫、草、鼠等引起的农业灾害,促进农业增产增收方面发挥着重要的作用。中国是一个病、虫、草、鼠等生物灾害频繁暴发、农业生态环境脆弱的农业大国,农药是目前最经济、最有效的防治病、虫、草、鼠害的技术手段。20世纪90年代以来,我国每年使用农药防治面积达58亿亩次,挽回粮食损失5 800万t以上,挽回棉花损失150万t,在保护人类健康和粮食安全方面起到了关键作用[2]。中国农药工业起步于新中国成立之后,经过70年的发展,农药行业由弱到强,从追赶到比肩,取得了辉煌的成就,并在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。本文从农药创制、剂型加工、施药技术、残留检测和风险评估等方面进行重点回顾。

1 新农药创制发展与应用

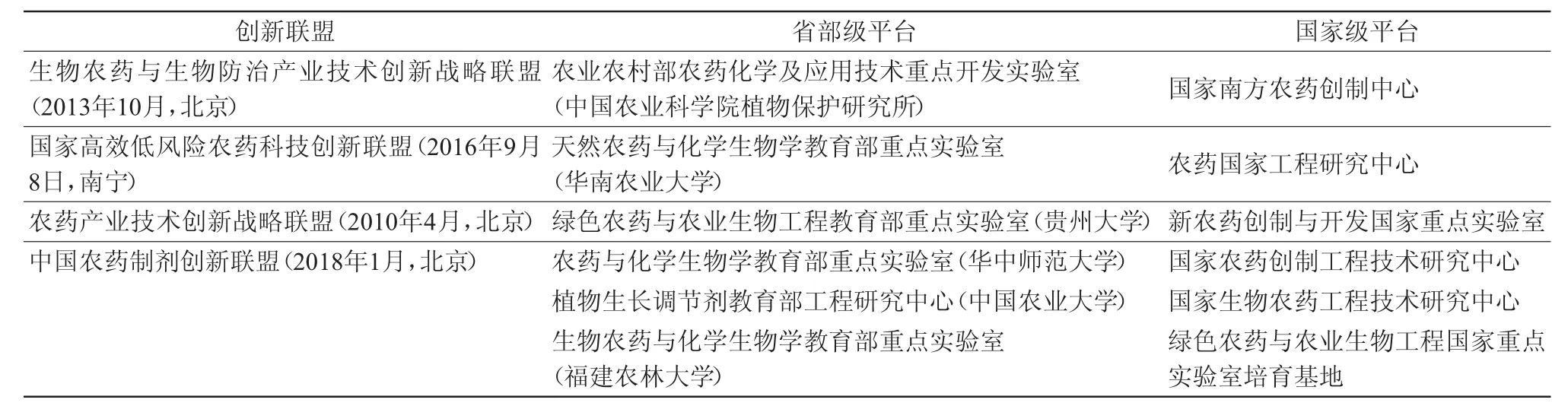

中国的农药创制是在新中国成立后才起步的,农药创制发展主要经历了3个阶段:①1949—1993年,中国农药创制主要以仿制为主,仿中有创、半创半仿、尝试创制,取得了一定的成绩,比如1958年仿制合成了乙蒜素,1970年研发了氨基甲酸酯类杀虫剂混灭威,1976年研制了不含氟元素的苯甲酰脲类昆虫生长调节剂灭幼脲;②1993年起我国颁布了《专利法》和《农业化学物质产品行政保护条例》[3],开始实施农药化合物专利保护制度,由仿制转向创制。杀虫剂氟吗啉的研发成功,实现了我国农药创制零的突破,成为第一个具有自主知识产权的新品种农药;③从“十五”开始,农药创制投入不断加大,包括南北农药创制中心(农药国家工程研究中心、国家南方农药创制中心)、绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室、国家高效低风险农药科技创新联盟在内的一系列国家级、省部级平台以及创新联盟(表1)相继成立,973、863、支撑计划等国家项目连续立项。

表1 我国农药科技创新平台

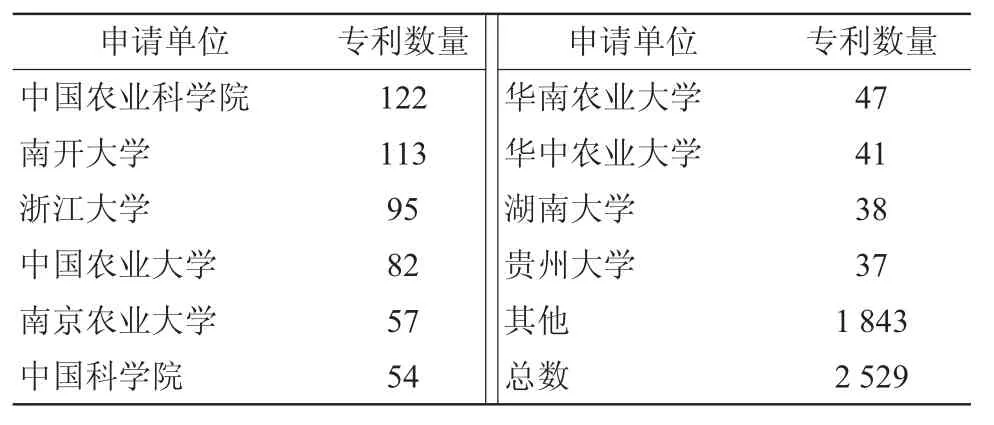

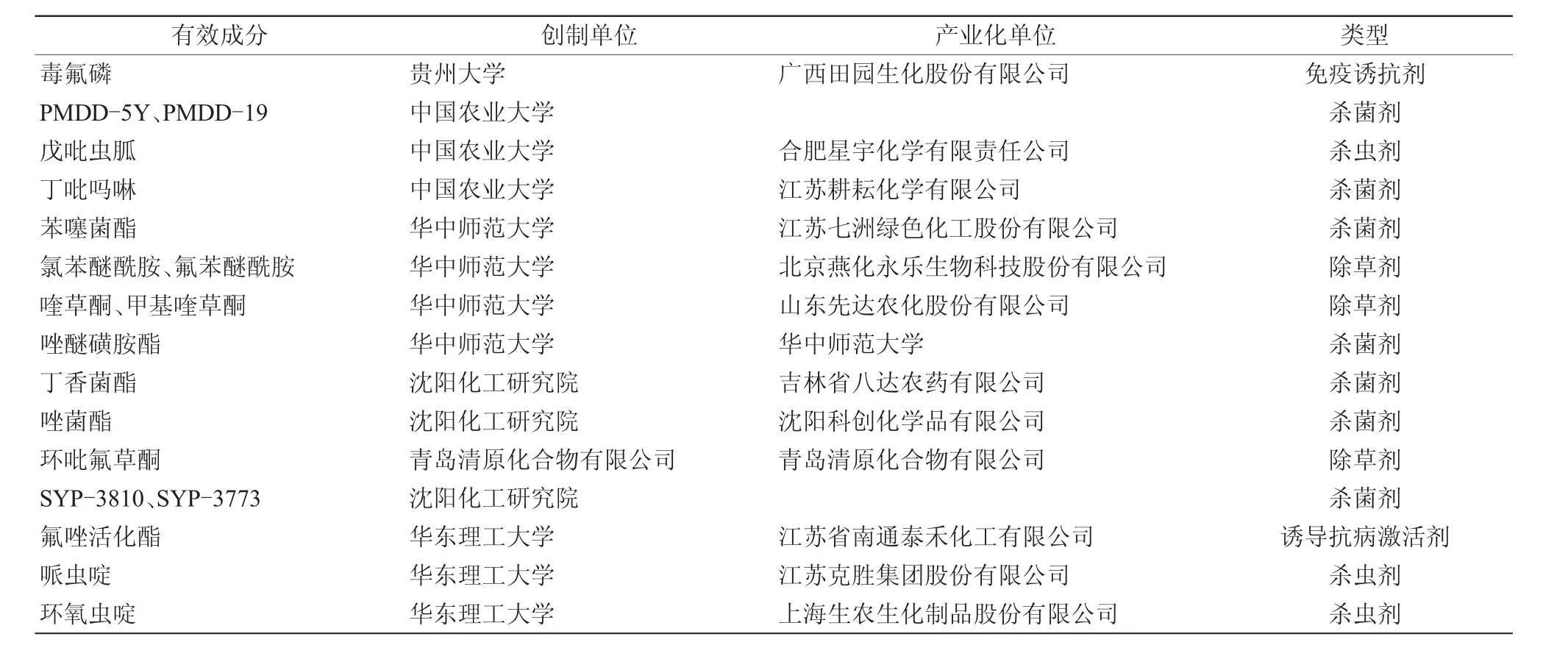

通过70年的努力,在新农药创制理论和农药品种方面取得了丰硕的成果。2008—2016年全球关于农药的5 857项专利中,中国的专利数达到2 529项,占全球的43.18%(表2);到目前为止,我国自主创制并获得登记的农药新品种有50余个。此外,近年来涌现出了一批重要绿色创制新品种(表3),其中,毒氟磷是我国首个具有自主知识产权的抗植物病毒剂,具有免疫诱抗作用,在水稻黑条矮缩病和蔬菜病毒病防控示范区得到广泛应用[4];环氧虫啶作为新型新烟碱类农药,对蜜蜂行为、蜂群群势以及子脾发育无任何影响,已经获得20余项PCT国际专利[5];环吡氟草酮是我国自主研发的新型HPPD抑制剂类除草剂,与主流药剂不存在交互抗性,对抗性及多抗性看麦娘、日本看麦娘高效,在实现同等除草效果的基础上,环吡氟草酮比常规除草剂有效成分用量减少50%以上[6]。目前,我国农药创制体系不断完善,创新能力和竞争力不断增强,正逐步迈进农药创制国家的行列。

表2 2008—2016年我国农药专利申请情况

表3 我国国家科研计划中涌现出的绿色创制新品种

2 剂型加工发展与应用

农药原药不能直接施用,只有经过特定加工处理形成具有特定性状的制剂后才可以商品化使用。“一个农药的成功,一半在于剂型”,通过农药制剂加工可以使新的有效成分药效得到充分的发挥,也可以使部分老的农药品种降低使用毒性,提高药效,重获新生,延长使用寿命。我国农药制剂发展主要经历以下3个阶段:①农药制剂的原始阶段,主要制剂包括汞制剂、硫磺熏蒸剂、石硫合剂等无机农药;②20世纪50年代的农药制剂初级发展阶段,当时为了便于使用有机氯、有机磷等有机合成农药而开发了粉剂、可湿性粉剂、乳油和水剂等基本剂型;③20世纪70年代后进入农药制剂学形成阶段,农药制剂朝着水基化、颗粒化、控释化、省力化的方向发展,悬浮剂、水分散粒剂、水乳剂、微胶囊剂等四大环保剂型应运而生。

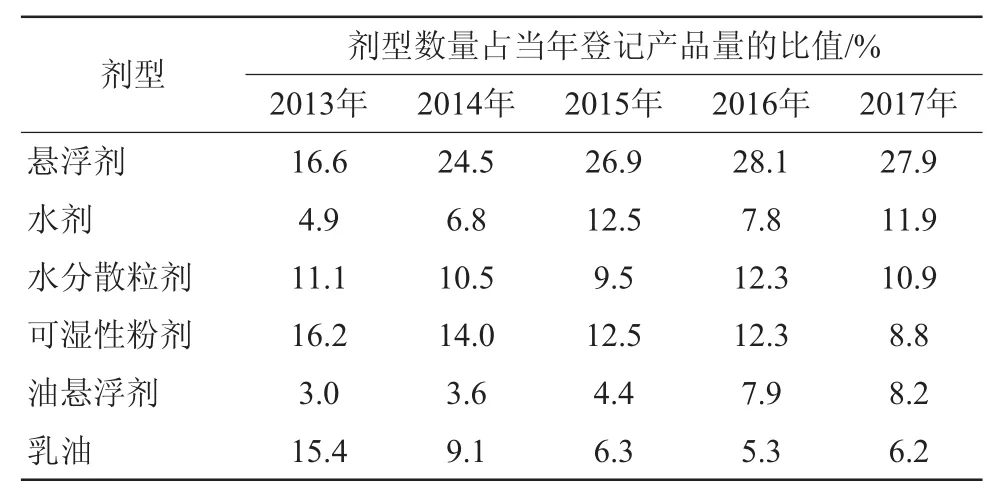

目前,我国原药生产已经在全球市场占主导地位,但农药制剂加工水平却相对落后,我国环保型农药制剂仅占18%,远低于发达国家的33%。近年来我国农药制剂登记逐渐符合环境保护和促进农业可持续发展的原则,虽然乳油和可湿性粉剂在当前市场上仍占有较大的份额,但其比例一直下降(表4),环保剂型悬浮剂已经连续多年成为登记数量最多的制剂[7]。同时,以微乳剂、泡腾片剂、纳米载药剂型为代表的绿色农药新剂型得到了快速发展。例如,泡腾片剂在保持了原有粉剂使用方便、工效高的优点的同时,又克服了原有粉剂易漂浮污染环境、有效利用率低的局限;纳米载药制剂相对于传统剂型,能够更好地被叶片吸收和转运,能显著提高农药的有效利用率,为农药减量施用提供了新途径[8]。新的活性化合物的开发难度越来越大,成本也不断提高。所以,绿色、环保、省力化新农药剂型的开发对中国农药发展具有重要意义。

表4 近年我国各种剂型农药数量占当年年度登记产品量比值

3 农药施用技术发展与应用

农药的科学施用要求农药最大限度地击中生物靶标,最少地危及环境,使农药成为“刺向有害生物的剑,而非禾莠不分的镰”。我国农药施用技术发展主要可分为3个阶段:①1949年开始的“人背机器”阶段,包括现在依然使用的压缩式喷雾器、背负式手动喷雾器、担架式喷雾机;②20世纪70年代开始的“机器背人”阶段,施药效率大大提高,主要包括自走式喷杆喷雾机、果园喷雾机、大型航空施药飞机等;③从2017年开始,农药施用进入“人机分离”阶段,主要包括植保机器人、无人机、地面航空智能化施药平台,2017年也被称为“植保飞防作业”的元年。

目前,我国每年的农药施用量在30万t(折百)左右,但农药的有效利用率仅为39.8%,而发达国家能达到60%~70%。主要原因是我国农药施用过程中基本不考虑靶标的特殊性,不论植株高低,不论病虫害种类,普遍空心圆锥喷头大容量喷雾,造成农药利用率低的同时也带来了农残超标、面源污染、施药人员健康风险等危害。近年来,随着我国高效化施药器械种类渐趋齐全,以及高效低风险施药技术体系的构建与应用,农药有效利用率逐年提升,2019年较2015年提高了3.2个百分点。对靶喷雾机、静电喷雾机、植保无人机保有量逐年增加,2017年我国小型植保无人机数量达到1万架,年作业面积达到8 200多万亩次。兰玉彬教授构建了不同作物株形、不同病害发生特点的海量无人机数据信息,根据病害发生情况,通过植保无人机智能化控制系统及远程管理平台,基于遥感信息的农田三维地理环境重构,实现了无人机高效自动化施药[9];郑永权团队研发了“科学选药、合理配药、精准喷药”高效低风险施药技术,攻克了诊断剂量和时间控制、货架寿命及田间适应性等技术难题,发明了瓜蚜等精准选药试剂盒,准确率达到80%以上;建立了可视化液滴形态标准,发明了药液沾着展布比对卡,实时指导田间适宜剂型与桶混助剂的使用,可减少农药用量20%~30%;研究了不同施药条件下药液浓度、雾滴大小、覆盖密度等与防治效果的关系,发明了药剂喷雾雾滴密度指导卡,实现了用“雾滴个数”指导农民用药,减少药液喷施量30%~70%。董丰收研究员首次提出了“按需施药”的用药理念,基于防效、环境安全、食品安全3个安全阈值参数综合形成农药施药限量标准(图1),农药最低有效剂量为施药限量下限,以食品安全和环境安全施药阈值的下限为限量标准上限,制定了施药限量标准,为我国农药精准施用提供了一把科学的“量尺”。目前,中国大力推进化学农药减量使用,控制农田面源污染,加强农业环境保护,高效、安全、对靶、智能化是我国施药技术未来的发展方向。

4 农药残留检测发展与应用

农药残留检测一般分为两大步骤:样品前处理与仪器分析。样品前处理主要包括样品的处理、提取、净化和浓缩等环节;仪器分析主要包括色谱法和光谱法等,可分为定性分析和定量分析。我国农药残留检测前处理技术发展主要经历了3个阶段:①20世纪50年代兴起的液液分配、索氏提取等方法,这些方法选择性差,提取净化效率低,科研人员劳动强度大;②20世纪70年代出现的凝胶渗透色谱(GPC)、固相萃取(SPE)等方法,提取净化效率相对液液分配提高了2~5倍,但科研人员的劳动强度依然较大;③2003年QuEChERs方法的出现标志着前处理技术进入第3个发展阶段,该方法提取净化效率相对固相萃取方法提高了10倍,极大地提高了农药残留检测的效率。

同样,我国农药检测仪器分析发展也分为3个阶段:①20世纪50年代开始使用的化学法、比色法、生物测定法,这些方法缺乏专一性,灵敏度低;②20世纪70至80年代开始使用的气相色谱和液相色谱,色谱方法分离效率好,灵敏度较高,但容易受到样品基质干扰;③2000年以后开始使用的气相色谱/液相色谱串联质谱、色质串联技术,灵敏度相对于色谱技术提高了10~100倍,且不受样品基质干扰,可用于代谢物的结构鉴定[10]。

目前,我国的农药残留检测技术发展已经处于世界前列,潘灿平教授发明了样品快速净化m-PFC技术,并研制成自动化样品净化设备,1 min内可以批量完成净化与过膜步骤[11];郑永权研究员利用超临界流体取代常规化学试剂,成功开发了三唑类手性农药快速绿色残留检测分析方法,有机溶剂用量和分析时间分别为原来的13%和20%[12],随着科学技术的飞速发展,未来农药残留检测技术将朝着快速高效、绿色环保、无标筛查、无损处理、实时监测的方向发展。基于先进的样品前处理和仪器分析技术,我国已经建立400余项农药残留分析方法国家标准和7 107项农药残留限量国家标准(GB 2763—2019),基本涵盖了我国已批准使用的常用农药和居民日常消费的主要食品种类,解决了历史遗留的“有农药登记、无限量标准”问题。

5 农药风险评估发展与应用

农药风险评估是指采用科学技术及信息,在特定条件下,就农药对人类健康及生态环境产生不良影响的可能性和严重性进行科学评价。目前具有代表性的风险评估技术体系仍以欧美为主,欧洲以德国、英国、荷兰等为代表。发展中国家只有中国建立了一系列农药风险评估方法。我国农药风险评估主要包括膳食风险评估、生态/环境风险评估和健康风险评估,健康风险评估又分为职业健康风险评估和居民健康风险评估。

膳食风险评估主要基于农药的最大残留限量(MRL),估算长期或短期摄入量与毒理学评估数据进行比较(式(1)~(3))。

膳食风险评估在我国农药残留限量标准制定工作的3个阶段逐渐引入应用;①探索发展阶段(1963—1996年),我国于1963年成立农业部农药检定所,主要承担农药登记管理及相关标准制定工作,此时,农药残留管理工作主要集中在高毒有机磷农药的残留检测,制定了一系列包括农药残留限量标准等参数的农药合理使用准则(农药残留限量为推荐性标准);②快速发展阶段(1997—2008年),我国于1997年颁布实施了《农药管理条例》,强化了农药对农产品和食品安全性要求,而2006年,我国成为国际食品法典农药残留委员会主席国,标志着农药残留膳食风险评估工作在我国农药残留限量标准制定应用的正式开始,并制定和颁布实施了GB 2763—2005《食品中农药最大残留限量》,涉及136种农药478项限量值;③健全阶段(2009年至今),我国2009年实施了《食品安全法》,规定食品中农药最大残留限量标准是强制执行的标准,标志着我国农药残留标准制定工作进入了快速发展和健全完善阶段。

我国生态/环境风险评估体系从发展到完善主要也经历了3个阶段:①探索阶段(1982—2000年),我国于1982年开始实行农药登记制度,当时的《农药登记规定》要求农药登记申请者提交产品的环境质量影响资料,此阶段环境资料的要求更多为形式上的要求,大部分产品登记时基本属于无生态安全性数据阶段;② 发展阶段(2001—2014年),2001年农药登记才正式提出基本的环境影响试验资料要求,包括对蜜蜂、鸟类、鱼类和家蚕的急性毒性资料;2014年GB/T 31270—2014《化学农药环境安全评价试验准则》系列国家标准发布,建立起了一套适合于我国国情的农药环境影响标准试验方法[13];③ 完善阶段(2015—),2016年,NY/T 2882《农药登记环境风险评估指南》发布实施,该指南涵盖了农药施用对水生生态系统、地下水、鸟、家蚕、蜜蜂、非靶标节肢动物以及土壤生物等的风险评估方法和程序。至此,我国农药生态/环境安全评价体系初具雏形,目前已构建了符合我国基本国情的风险评估模型2个:①China-PEARL模型,主要用于预测中国北方旱作区农药不同施药方式(如土壤表面喷雾、茎叶喷雾和土壤处理等)下淋溶至地下水的暴露水平;②TOP-RICE模型,主要用于预测我国南方水稻田农药淋溶至地下水的浓度,以及通过地表漫溢径流注入天然池塘后塘水中农药暴露浓度。

我国农药健康风险评估近年来刚起步,但发展迅速。与欧美发达国家相比,我国有特殊的施药场景,例如我国农田仍以背负式喷雾器等手动施药方式为主,而蚊香类杀虫剂我国以卧室使用为主,所以我国目前的农药健康风险评估模型是针对我国特殊的施药场景开发的,已建立了健康风险评估的方法见式(4)、(5)。

式中:RQ为风险商值,RQ总≤1,风险可接受;RQ总>1,风险不可接受。

我国农药风险评估技术体系已经在我国农药管理中发挥了重要的作用。在膳食风险评估方面,例如,毒死蜱、三唑磷在甘蓝等蔬菜上残留超标,膳食风险不可接受,停止其在蔬菜上登记使用;乙酰甲胺磷在水稻上使用时,乙酰甲胺磷及其高毒代谢物甲胺磷残留超标,但膳食风险可以接受,所以重新修订了乙酰甲胺磷和甲胺磷在糙米中的残留限量;在生态/环境风险评估方面,2015年我国由于氟苯虫酰胺在对地表水生态系统风险评估不可接受而禁止其在水稻田中使用,2016年美国环保署也基于相同原因取消了氟苯虫酰胺的登记使用。在健康风险评估方面,2013年完成了氯烯炔菊酯等7种有效成分的蝇香产品在室内、室外共5个使用场景的风险评估,结果表明,蝇香室内使用风险不可接受,室外可接受。根据健康风险评估结果,正式禁止蝇香产品登记。氟苯虫酰胺的禁用体现了我国在农药安全化风险管理能力方面与国际同步甚至领跑的地位。

6 总 结

农药仍是目前最有效的病虫害防控手段,合理开发、科学施用和有效控制是对农药可持续利用的重要措施。中国从过去的农药弱国成长为今天的农药大国,值得肯定和庆幸,但距离农药强国,依然还有很长的道路要走,尤其在农药研发和应用的各个领域,还存在各种挑战和机遇,如何扬长避短、科学发展、合理应用和有效控制仍是农药不断研究和探索的课题。中国农药的发展前景广阔,但任重而道远。