吡唑醚菌酯微囊的制备及性能表征

陈慧萍 ,陈 歌 ,许春丽 ,徐 博 ,曹立冬 *,黄啟良 *

(1.中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;2.河南省药肥缓控释工程技术中心,河南好年景生物发展有限公司,郑州 450000)

农药缓控释制剂是提高农药有效利用率和减轻环境污染的理想剂型,也是农药新剂型发展的重要方向[1]。以环境安全性生物可降解材料为壁材的微囊化技术,已成为开发农药缓控释制剂、提高农药利用率研究的热点[2-3]。聚羟基丁酸酯(PHB)是一种由微生物合成的天然高分子材料,具有良好的生物相容性和生物可降解性,不仅对环境无污染,在高氧条件下可被环境中的微生物降解为二氧化碳和水,在缺氧条件下则可降解为甲烷和水[4]。目前以PHB为载体对农药的负载和控制释放研究已有较多报道[5]。Suave等[6]按照不同比例的PHB、聚ε-己内酯制备的马拉硫磷微球具有较好的成球性,且可通过调节PHB和聚ε-己内酯的不同比例调节农药的释放速率。Grillo等[7]采用乳化溶剂蒸发法制备了粒径范围为3.47~9.67 μm的莠去津PHBV微球,与空白莠去津相比,载药微囊在水中具有良好的缓释性能和低的基因毒性。Cao等[8]以PHB为载体,采用乳化溶剂蒸发法制备了氟乐灵微囊,微囊化可以显著提高氟乐灵的光稳定性和对稗草的生物活性。

吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)是目前普遍使用的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,具有保护寄主、治疗病害、铲除病原菌的作用,已广泛应用于水稻、大豆、黄瓜等作物,防治白粉病菌、镰刀病菌等病原真菌引起的病害。由于其对水生生物高毒,在水稻上的使用被限制[9]。吡唑醚菌酯微囊化可以降低其毒性,扩大其使用范围。Xu等[10]将吡唑醚菌酯微囊化后,发现其对斑马鱼急性毒性降低,提高了对水生生物的安全性。本研究以吡唑醚菌酯为芯材,以聚羟基丁酸酯为壁材,采用乳化溶剂蒸发法制备吡唑醚菌酯微囊,为吡唑醚菌酯在农田中的减量使用和新型可控释农药剂型的开发提供新的思路。

1 材料与方法

1.1 材料

吡唑醚菌酯原药(纯度98%),江苏安邦电化有限公司;聚羟基丁酸酯(PHB,分析纯),深圳意科曼生物技术有限公司;聚乙烯醇(PVA,分析纯),国药集团化学试剂有限公司;甲醇,色谱纯试剂;水稻稻瘟病菌,中国农业科学院植物保护研究所;试验用水为超纯水。

DF-101Z型恒温加热电磁搅拌器,上海司乐仪器有限公司;RE-2000旋转蒸发器,上海亚荣生化仪器厂;TG20-WS离心机,长沙湘智离心机仪器有限公司;CX22光学显微镜,日本奥林巴斯公司;FD-1-50型真空冷冻干燥机,北京博医康实验仪器有限公司;Agilent 1200型高效液相色谱仪,美国安捷伦科技有限公司;RS-8G溶出度测试仪,天津市新天光分析仪器技术有限公司;透析袋(MWCO:8000-14000),美国光谱公司。

1.2 吡唑醚菌酯微囊的制备

采用乳化溶剂蒸发法制备吡唑醚菌酯-聚羟基丁酸酯微囊。分别称取一定量的吡唑醚菌酯原药和PHB,用三氯甲烷溶解配制成质量浓度为50 mg/mL的溶液,将二者按一定比例混合为油相;称取一定量的乳化剂PVA加至超纯水中,加热搅拌至溶解,配制成一定质量分数的水溶液为水相;按一定油水相体积比将二者混合置于烧杯中,在设定的剪切速率下高速剪切5 min;于55℃下搅拌挥发,除去有机溶剂三氯甲烷;在设置转速下离心10 min,用去离子水洗涤沉淀3次,冷冻干燥后得到吡唑醚菌酯微囊干粉,于干燥器中储存。

1.3 载药条件优化

按照1.2制备的方法,通过改变制备参数,分别考察不同芯壁材质量比、不同油水相体积比、不同PVA质量分数及不同剪切速率对载药量和包封率的影响。

1.4 性能表征

1.4.1 外观形貌

将吡唑醚菌酯微囊超声后制成微囊悬浮液滴于载玻片上,调节光学显微镜观察微囊形态和分布,并找其特征区进行拍照;取适量微囊干粉,均匀撒布在双面胶带上,经离子镀膜仪喷金后采用扫描电子显微镜观察其表面形态。

1.4.2 傅里叶变换红外光谱测定

取适量固体溴化钾(KBr)粉末分别与吡唑醚菌酯微囊、吡唑醚菌酯原药、PHB混合均匀,压片,用傅里叶变换红外光谱仪进行分析。

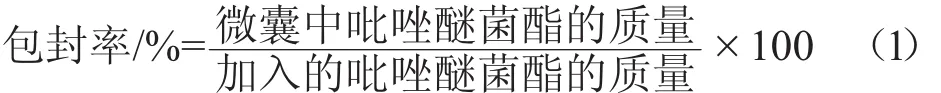

1.4.3 包封率和载药量测定

称取0.025 g(精确至0.000 2 g)吡唑醚菌酯微囊,用甲醇超声溶解并定容至25 mL容量瓶中,用0.22 μm有机滤膜过滤,通过HPLC测定吡唑醚菌酯的质量浓度(mg/L)。HPLC检测条件:Extend-C18不锈钢色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),检测波长275 nm,流动相为甲醇+0.1%甲酸水溶液(体积比80∶20),进样量5 μL,柱温25℃。按式(1)和式(2)计算包封率和载药量。

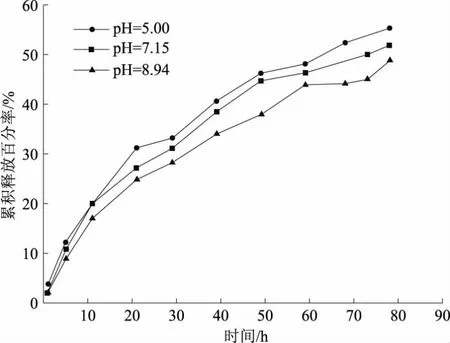

1.4.4 释放性能测定

采用透析袋法[11]研究吡唑醚菌酯微囊在不同pH值下的释放性能。称取一定量的吡唑醚菌酯微囊于装有2 mL释放介质的5 cm长的透析袋中,并将透析袋放入200 mL释放介质中(30%乙醇+0.5%吐温-80+69.5%磷酸盐缓冲溶液(pH值分别为5.00、7.16和8.94))。在30℃条件下于100 r/min转速搅拌,每隔一段时间取透析袋外的释放介质1 mL,并立即补充1 mL新鲜的释放介质,采用1.4.3的色谱条件进行HPLC测定。按照式(3)计算累积释放百分率并绘制累积释放曲线[12]。

式中:Er为累积释放百分率,%;V0为释放介质的总体积,mL;Cn为第n次取样释放液的质量浓度,mg/L;Ve为每次取样的体积,mL;Ci为第i次取样时释放液的质量浓度,mg/L;m为吡唑醚菌酯微囊有效成分总质量,mg。

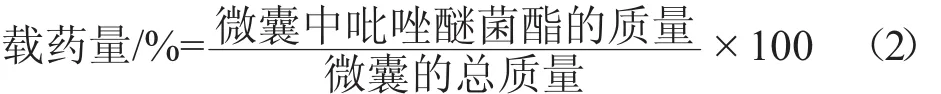

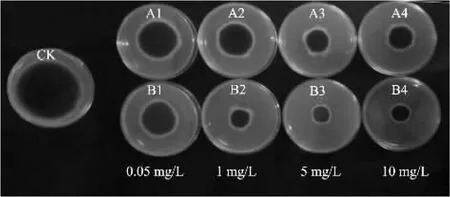

1.4.5 室内毒力测定

采用菌丝生长速率法测定所制备吡唑醚菌酯微囊对稻瘟病菌的杀菌活性。将供试药剂与马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基充分混匀后制成不同浓度的含药培养基,每个处理设置3个重复。药剂的质量浓度分别为0.05、1.00、5.00和10.00 mg/L。将菌株在PDA培养基上培养活化5 d,沿菌落边缘用直径为5 mm的打孔器打菌饼,用镊子挑取菌饼反向置于含药培养基的中央,放置于25孔恒温培养箱中。黑暗培养7 d后用十字交叉法测量菌落的直径,取其平均值,按照式(4)计算供试药剂各浓度的菌丝生长抑制率[13]。

2 结果与讨论

2.1 载药条件优化

不同微囊制备参数下吡唑醚菌酯载药量和包封率试验结果见表1。综合考虑载药量和包封率,确定最优条件为PVA质量分数2%,芯壁材质量比1∶5,油水体积比1∶20,剪切速率8 000 r/min,其载药量和包封率分别为15.00%和74.40%。

表1 吡唑醚菌酯微囊载药量和包封率测定结果

2.2 外观形貌

分别采用光学显微镜和电子扫描显微镜对微囊的外观和粒径进行了表征,结果见图1。微囊呈规则的球形,大小不均。选取扫描电镜图片上100个不同大小的微囊进行统计分析,平均粒径为1.9 μm,与动态光散射测定的平均粒径1.8 μm(分散度指数为0.6)基本一致。Luo等[14]研究发现,小粒径的辛硫磷微囊具有较快的释放速率和优异的叶面沉积性能,具有良好的速效杀虫活性;粒径大的辛硫磷微囊具有持续的释放性能,持效性较好。综合考虑,将不同粒径大小的微囊同时使用可达到最佳的防治效果。因此,从实际应用效果来看,本研究制备的粒径分布较宽的吡唑醚菌酯微囊也具有良好的应用前景。扫描电子显微镜下观察到的一些不规则的吡唑醚菌酯微囊颗粒,可能是由于机械搅拌或干燥过程中水分的蒸发,成膜性高分子材料聚羟基丁酸酯干燥之后残留下来等原因造成的[10,15]。

图1 吡唑醚菌酯微囊的形貌

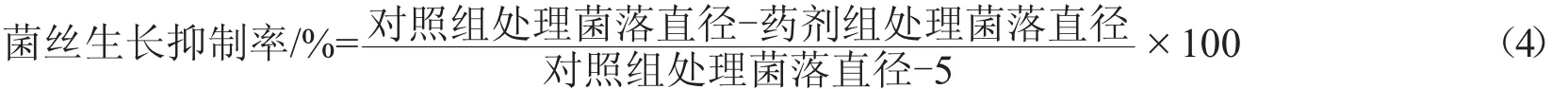

2.3 红外光谱分析

吡唑醚菌酯微囊、吡唑醚菌酯原药和聚羟基丁酸酯的红外光谱图见图2。聚羟基丁酸酯红外光谱图中1 740 cm-1处是O=C=O伸缩振动的位置;吡唑醚菌酯在1 550 cm-1处出现了苯环特征峰(苯环骨架上C-H键的伸缩振动峰),而所制备的吡唑醚菌酯微囊在1 740和1 550 cm-1处均出现明显的吸收峰,证明吡唑醚菌酯被成功包覆在聚羟基丁酸酯微囊中。

图2 吡唑醚菌酯微囊、吡唑醚菌酯原药和聚羟基丁酸酯红外光谱图

2.4 吡唑醚菌酯微囊缓释性能

吡唑醚菌酯微囊在不同pH(5.00、7.16和8.94)下的累积释放曲线见图3,释放具有pH敏感特征。在碱性条件下释放最缓慢,中性条件次之,酸性条件下释放最快。壁材聚羟基丁酸酯在不同的pH环境下降解速率不同导致释放速率差异。在酸性条件下,由于产酸菌的存在,壁材降解加速[16],从而导致微囊破裂,吡唑醚菌酯释放加快。

图3 吡唑醚菌酯微囊在不同pH下的累积释放曲线

2.5 吡唑醚菌酯室内生物活性测定

采用菌丝生长速率法测定原药和微囊制剂的生物活性。吡唑醚菌酯原药和微囊对水稻稻瘟病病原菌的生物活性结果见图4、图5。随着浓度的增加,原药和微囊的抑制率均逐渐增加,在第7 d时,10.00 mg/L吡唑醚菌酯原药和微囊的抑制率分别为74.63%和62.32%。原药对水稻稻瘟病菌的抑制效果比微囊好,但二者差异不显著,微囊因缓释性能可以延长其持效期,提高利用率,降低对环境的风险。

图4 第7 d时吡唑醚菌酯原药与微囊不同浓度下对稻瘟病病原菌的抑制率

图5 第7 d时水稻稻瘟病病原菌菌丝在不同浓度药剂下的生长情况

3 结 论

本研究以吡唑醚菌酯为模式药物,以聚羟基丁酸酯为壁材,采用乳化溶剂蒸发法制备了吡唑醚菌酯微囊,其外观呈现规则的球形,平均粒径1.9 μm。通过微囊制备工艺优化,筛选出了较为适宜的配比与制备条件:PVA质量分数2%,芯壁材质量比1∶5,油水体积比1∶20,剪切速率8 000 r/min,其载药量为15.00%,包封率为74.40%。吡唑醚菌酯微囊具有良好的pH敏感性和缓释性能。室内生物活性测定结果表明,吡唑醚菌酯微囊对水稻稻瘟病病原菌具有良好的防治效果。本研究所用的聚羟基丁酸酯具有优异的生物相容性和生物可降解性,是一种环境友好型材料,可广泛应用于农药的负载。同时可通过制备工艺优化,调控农药的释放速率,延长农药的持效期,减少农药的用量,延缓病害的抗药性,可为缓控释农药新剂型的研发提供新的思路和技术支撑。