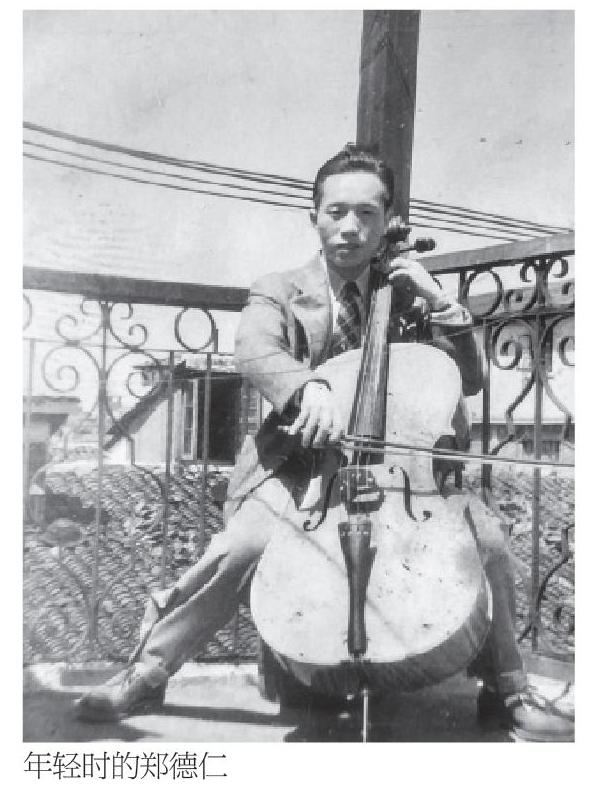

郑德仁:用一生守望轻音乐

李定国

九十六岁高龄的郑德仁先生,是中国轻音乐的拓荒者。他历经七十余年的风雨岁月,仍坚定不移地守望着已日渐被人淡忘的轻音乐。

近日,我为制作电视纪录片《黑胶唱片》,又多次走访了这位老人。我与郑老是相熟三十多年的忘年交,曾一同选曲目、定演员、组乐队,策办过系列音乐会《海上寻梦》。眼下,他年事已高,不再参与音乐和社会活动。我的突然到访,既打破了他的平静生活,同时也开启了他尘封多年的旧时记忆。

那天,因电视拍摄之需,在他家翻寻与主题有关或能见证时代印记的物件。其中一些早年的轻音乐黑胶唱片和两份最早的上海轻音乐团演出节目单,引起我极大的兴趣,出于职业敏感,旋即就向郑老寻根问源。

壹

中华人民共和国成立后,中国成为社会主义国家,因而遭到西方列强的全面经济封锁,在朝鲜战争爆发后尤甚。当时唯有社会主义国家派出大批专家来华援建,光上海就有几千人之多。

为解决外国专家在繁忙工作之余的文娱生活,起初上海的外事部门就安排了中外经典电影的放映,邀请他们观摩聆听戏曲、音乐会专场演出,以及组织文艺联欢活动等。但这一些,仍不能满足专家们的需求,因为欧洲人天性喜好跳交谊舞,但当时的极“左”路线,坊间已禁止交谊舞会。

为此,负责外事接待的杜宣请示有关领导,陈毅市长得知此情后当即指示:特事特办,服务好外国专家,以利于他们的工作,是外办的重要职责。

有了定论,在几经选择后确定:以老锦江饭店对马路的原法国俱乐部作为舞场,每周六、日晚举办二场舞会。起初的伴奏是播放录音,但效果远不如乐队伴奏,参加舞会的专家们也不甚满意。于是,杜宣就请上海音协负责日常工作的夏白帮忙组建伴舞乐队。

夏白想到能组建此类乐队的第一人,就是上海交响改乐团的首席低音提琴郑德仁。因为郑先生早在上海国立音专求学时,为养家糊口而勤工俭学,早就组织过舞厅乐队,并一直参与百乐门舞厅乐队的谱曲配器和演奏工作。

受命后的郑德仁喜出望外,当年练就的轻音乐本领,如今又有了施展的舞台。他首先找到自己的老团长黄贻钧,说明情况。黄老十分支持并承诺:上交排练厅在空余时能无偿使用,郑德仁可脱产投入新的任务。但团里的乐手不能动用,以免影响本团的排演质量。

开始招兵买马的郑德仁是忙得不亦乐乎,他遍寻当年在舞厅共事的乐手和各工人文化宫乐队的高人,请他们出山。其中有周璇曾经的钢琴伴奏韦骏;一流的小号手薛文俊、周万荣;单簧管和萨克斯演奏名家朱广顺、孙继文;上海滩三大手风琴名家宋清源、孟升荣和曹子萍等。

因为郑德仁的能力和影响,新组建的乐队很快就聚拢了三四十名各司其职的乐手。诚然,伴舞的乐队只要十来位乐手即可,而且以打击乐和铜管乐为主。如今一下招募到这么多有水准的乐手,而且声部齐全,郑德仁就向夏白建议,何不组建一支轻音乐团,既可伴舞,还能专门排练一批轻音乐作品,一举两得。

夏白也很赞同,在得到上级批准后,一九五六年秋,上海音乐家协会旗下的上海轻音乐团正式成立,这在中国音乐史上尚属首次。郑德仁任团长兼指挥。乐团除了排练大批伴舞的世界名曲外,还陆续积累了一批中国作曲家新创的轻音乐作品,其中有李伟才的《欢乐》、商易的《新春圆舞曲》、郑德仁的《江南好风光》、徐德义的《晚会圆舞曲》及阿克俭重新编配的《彩云追月》和《花好月圆》等。

一九五六年底,上海轻音乐团首次亮相,在兰心大戏院推出一台中外名曲音乐会,轰动上海,五场演出门票一个小时就被抢购一空。每场演出前,等票者是人头攒动,可见轻松愉悦又通俗易懂的音乐,是如此受到人民群众的欢迎。

一天,中国另一位流行音乐的鼻祖、时任中唱上海公司节目部的黎锦光也来到现场聆听,他观演后激动无比,在得到单位领导的同意后,他为这台音乐会部分新创中国作品,制作了一張黑胶密纹唱片,影响甚广。受此启发,黎锦光又专门邀请郑德仁组织沪上几位擅长轻音乐创作的音乐人关英贤、阿克俭及北京的巩志伟等组成创作团队,又陆续推出了多张轻音乐新作唱片,其中有《青春圆舞曲》《友谊圆舞曲》《节日的夜晚》等,还有《步步高》《雨打芭蕉》《蕉石鸣琴》等广东音乐。许多脍炙人口的中国民歌如《送我一枝玫瑰花》《玛依拉》《阿拉木汗》《采茶灯》《快乐的啰唆》等也被改编成样式新颖的乐曲,甚至包括亚非拉的民间音乐,如《几内亚舞曲》《达姆·达姆》《赛琳娜》《在泉边》等,极大地丰富了当时人们的精神生活。

打那后,这支乐团除了正常伴舞外,还经常下基层为工农兵服务。许多上海乐坛的名家:司徒海城、吴大眧、林明珍、戚长伟、张应娴等纷纷随团演出。一九五八年二月,在人民大舞台的公演,是上海轻音乐团的关门之作。随着陈毅市长调任北京和外国专家撤离上海,沪上首支轻音乐团也完成了它的历史使命。

贰

快走过一个世纪的郑德仁老人,已阅尽人间春色,历经世事沧桑。眼下他对名利风轻云淡,但对事业却矢志不渝。在谈到他的从艺往事和轻音乐时,顿时,他的思绪就如同开闸的水坝一样滔滔不绝……

郑德仁虽祖籍广东,但他一直生活在上海虹口公园附近的石库门里,从小就打下深刻的上海烙印。由于虹口一带广东人居多,而广东人又擅长音乐,于是他们自发组织了广东音乐社团,经常在虹口公园和附近的一些场所表演。其中有位乐手与郑家为邻,他见郑德仁喜欢音乐,就主动教他二胡、扬琴、秦琴等乐器来演奏广东清音。

对音乐情有独钟又极具悟性的郑德仁,不仅很快掌握演奏技巧,还能随时即兴变奏,展露其音乐天赋和才华。那时的夏天,人们都会举家外出纳凉。此时,年少的郑德仁就经常演奏拿手的曲目,深得好评。

郑德仁就读广肇公学时,他参加了学校的军乐队,开始接触西洋器乐。吹军笛、吹军号、打小鼓,高兴得不亦乐乎。打那时起,在这看似简单的音调中,郑德仁已开始编织其未来的音乐梦。

郑德仁就读的高中暨南中学,是所华侨子弟学校。学生来自五湖四海,其中喜欢音乐居多,会演奏器乐者不少。于是,郑德仁就与一些志同道合的同学组织中西合璧的乐队,课余时期定期排练。排练曲目除了一些脍炙人口的世界名曲外,还有当时的许多流行歌曲。编曲配器工作都由郑德仁一人完成,由此也打下了他今后音乐创作生涯的坚实基础。

与此同时,郑德仁经人介绍,又参加了坐落在凤阳路、成都北路附近的由石人望创办的大众口琴会,在那里结识了比他年长五岁的赵济莹。每周二次的排练和交往,使这两位同样渴望音乐的年轻人逐渐成为无话不谈的挚友。在学习口琴的同时,郑德仁兼修低音提琴,而赵济莹则追随白俄声乐大师苏石林学习声乐和指挥。

20世纪三四十年代的上海,跳舞是一种时尚。那时上海滩林林总总的大小舞厅有五十余家,夜夜笙歌。但舞厅里的乐队都是外国人,主要来自菲律宾和犹太人及白俄。但与此相反的是中国电影及流行音乐的兴起和迅猛发展,其中除了声名显赫的黎锦晖、黎锦光创办的明月歌舞团和陈歌辛的上海乐剧训练所外,还有姚敏、姚莉的大同社,严华的晓露社及韦骏的璇宫歌咏社。这些团体的发展,为当时乐坛的歌曲创作培养新人,无疑推动了上海舞厅音乐的勃发。

当郑德仁考入上海国立音乐学院不久,太平洋战争爆发了。郑父是英国轮船公司的高级海员,全家六口的生活来源全靠父亲的工资维系着。当郑父所在的轮船为了躲避战争、只能长时期停靠在澳大利亚的码头时,全家的生活已无着落。为了养家糊口和继续学业,作为家中的长子,郑德仁很快挑起了重担。开始,他找到一份兼职工作,在青年会图书馆当管理员,月薪五十元,全家生活已够开销。但他一直向往能用自己的音乐才能,让家人的生活过得更好。

这一天终于来到了。太平洋战争后的翌年,上海租界也被日本侵略军占领了。随着美国人的撤离,南京西路、成都路口的原美国妇女总会也卖给了一位中国富商,不久此地便更名为“高士满”娱乐总会。这位富商是个艺术爱好者,他与赵济莹是忘年交。在得到富商的首肯后,有了坚强的经济靠山和平台后,赵济莹就找郑德仁商量,一同组建由清一色华人组成的中国最早的西洋乐队——大华轻音乐队。

赵济莹自任乐队指挥兼主唱,郑德仁则担任乐队主创人员兼贝斯手。乐队演奏的曲目全是中国作品,主要是陈歌辛和黎锦光谱写的电影音乐,严华和李厚襄还专门为乐队谱曲。从这里培养出来的歌星有欧阳飞莺、张露(著名歌星杜德伟的妈妈)、席珍、吴莺音等。在大华乐队摸爬滚打的日子里,郑德仁的艺术才华得到了充分的展现。

叁

中华人民共和国成立后,上海的夜总会、舞厅等娱乐场所都被关闭,失业的赵济莹准备去香港谋生。这时郑德仁伸出了援手,他得知自己昔日音乐学院的同窗李德伦、李钰来沪为新成立的中央歌剧院招聘演员,就第一时间通知赵济莹退掉去香港的机票,前往应聘。当李德伦听完赵济莹的演唱后,深感惊讶,一位没有进过音乐院校培训的歌者,竟能唱到如此境界,实属难得,于是当场拍板录用。从此,赵济莹与莫桂新、张权夫妇等成为新中国的第一代歌剧演员,早于后来大名鼎鼎的楼乾贵、魏启贤、李光曦好多年。郑德仁与赵济莹的互帮互助,两人一直没齿未忘。

在大华乐队中,郑德仁还有一位好友:钢琴手韦骏,他也是后来周璇的专职钢琴伴奏。抗战胜利前后,上海的京剧舞台出现了一台新戏《纺棉花》,这是一出多样化的有喜剧色彩的京剧,童芷苓、言慧珠等京剧名伶都主演过。戏中除了演唱各个剧种的唱段外,还有电影插曲《疯狂世界》和《何日君再来》等上海市民喜闻乐见的“时代曲”。

正因为这出戏的成功,当时的京剧演员在一些场合,演唱电影插曲成了一种时尚。当时,郑德仁和韦骏就迎合时代需求,组织由手风琴、萨克斯、吉他、小号、贝斯、爵士鼓等轻音乐编制的小乐队,所有曲目全由郑德仁编配,专为童芷苓和言慧珠演唱伴奏。那时每晚等童言二人晚戏一结束,大家就赶到西藏南路桃园路口的“香山堂药房”楼上,一同合伴奏。由于京剧演员的演唱,京腔太浓,郑德仁就想方设法、深入浅出地引导她们,在咬字吐词、行腔用意上尽量往口语化靠拢。经过一段时间的训练和磨合,童芷苓和言慧珠再登台演唱这些电影插曲时,已今非昔比了,深受观众的欢迎,成了那时的一道文化风景。

肆

郑德仁年轻时,似乎有一股永远使不完的劲。他在那么多年兼职舞厅乐队演奏,自己还写谱,却从不耽误在音乐学院的学业。在白俄大师余嗟夫的悉心教诲下,郑德仁对于自己所选择、热爱的低音提琴,是下了苦工练习、钻研的,且一丝不苟。正因为有了舞厅打工的实践和体会,人生的阅历和感悟更丰富、更深刻了,这种经历也充实了课堂上所学不到的知识,对低音提琴的认知和演奏的境界也更高了。

郑德仁刚从上海国立音乐学院毕业,就被上海工部局交响乐团相中,从而成為继谭抒真、陈又新、黄贻钧、韩中杰、窦立勋、陆洪恩、陈传熙等中国音乐家后,该团的第十二位华人演奏家。

在郑德仁加入工部局交响乐团后,他在业界的名声更大了。这时,有位名叫“吉米·金”的乐手找到他,想一起合作组织百乐门舞厅乐队。吉米·金是个中国人,本名金怀祖,富家子弟,上海圣约翰大学毕业,物理专业。大学毕业后,因有家庭背景,当了名警官,收入颇丰,生活悠闲。但吉米·金喜欢音乐,他曾跟随“仙乐斯”舞厅的乐队领班罗宾学习夏威夷吉他,深得精髓。罗宾是个菲律宾人,他见吉米·金如此痴迷爵士,就劝其放弃现有工作,当名职业乐手,孰料罗宾此言还真被吉米·金接受了。

百乐门舞厅自开张后,一直是由菲律宾乐队驻场伴舞的。因为当年菲律宾是美国殖民地,所以那里的人深受美国爵士音乐的影响,所以这些菲律宾乐手水准很高,大都有几把刷子。

但后来中国电影在上海兴起、蓬勃发展后,这些电影音乐,尤其是通俗易唱的那些插曲已深入人心,在街头巷尾妇孺皆唱,俗称“时代曲”,意即代表那个时代的歌曲。

这时百乐门舞厅的老板也希望驻场乐队能顺应潮流,为请来的一些歌星演唱“时代曲”伴奏,同时还演奏这些音乐。但驻场的乐队很守旧,不愿再花功夫去排演新节目。无奈,百乐门舞厅老板就请吉米·金帮忙组建新乐队。

受命后的吉米·金是如鱼得水,但他虽对爵士轻音乐有一腔热情,但终究独木难成林,于是他找到郑德仁合作,两人一见如故、一拍即合。从而商定:乐队由金怀祖的英文名字吉米·金来命名,他还负责所有对外事务。而郑德仁则主内,负责招聘乐手、编配乐曲和组织排练。原大华乐队的赵济莹、韦骏和沪上乐坛高人曹子萍、陈毓麟、薛文俊、程岳强等也跟随郑德仁纷纷加盟新乐队,连上海工部局交响乐团的陆洪恩、陈传熙抽空也会客串来当乐手。那时上海滩的七大歌星,几乎都来此地演唱过,“豆沙喉”白光,影剧歌三栖明星李丽华驻唱过很长时间。百乐门舞厅因有了吉米·金乐队而在业界声誉鹊起,从此百乐门也成了上海舞厅的代名词。

清一色华人组成的吉米·金爵士轻音乐队,看似是民间草台班子搭起的,但它的乐手水准都很高,合作也是珠联璧合。而且管理是严格的:演出决不能无故迟到、缺席,演出时必须穿着统一的西服,即使在盛夏,演得汗水淋淋也不能脱装。

那时百乐门舞厅的消费,还是比较平民化的。花一元茶钱,就可以进舞厅喝茶听音乐了,因此人们是接踵而来。当然想和驻场的舞女跳舞,是要另买舞票的。因为有很多红舞女驻场,所以一些社会名流、达官贵人也常来此地玩乐,其中很大程度上也是因为有了这支出色的吉米·金乐队的缘故。

为了更好地吸引、服务好上海市民,吉米·金就和郑德仁商量决定,只要当时的新电影一上映,就由郑德仁去泡电影院,把新电影的音乐及插曲记录下来,回家后旋即编配成乐队曲目,赶在第一时间在百乐门演奏。这一招果然奏效,音乐爱好者是纷至沓来,舞厅常常爆满。

伍

上海解放后,以陈毅市长为首的人民政府,并没把外来的音乐文化一棍子打死,陈毅还特邀“吉米·金”乐队来市政府的联欢会上演出。但到了一九五二年底,上海全面禁舞后,吉米·金乐队也就没有了演出场所,自行解散了。乐手们纷纷改行,但大多还是从事与音乐相关的工作。

吉米·金年轻时因家境优越就花天酒地、生活放荡不羁,离开舞厅后没了工作,靠吃老本,从而坐吃山空,两任妻子和孩子都先后离他而去。到了晚年,他很孤独、很凄凉,后来有些痴呆,最终病死于朋友家中。

而郑德仁正相反。他学校毕业后的正式工作一直在交响乐团,舞厅乐队只是兼职而已。郑老一生洁身自好,即使身处声色场中,他也一尘不染,没有任何不良习惯和嗜好。他的打工收入,除了用以家庭开支,其余都购买各种国外爵士轻音乐的乐谱,这对他以后的音乐创作大有裨益。

郑德仁年轻时是一表人才。在舞厅工作的那些年中,确有许多貌美的姑娘向他示好,但他从不心动,一心向往着轻音乐事业的成功。在我与他多年的交往交谈中,郑老多次流露出当年与歌星张露相互间的好感和爱慕。但由于这层窗户纸,郑老始终没有捅破,后张露又去了新加坡,这段有可能的姻缘就此失之交臂。

20世纪五十年代初,郑德仁与一位名叫倪琴芳的音乐老师相恋结婚,婚后育有三个女儿:大女儿郑雪梅是广州音乐学院的钢琴教授,大女婿是大名鼎鼎的作曲家施咏康,曾任广州音乐学院院长,另外两个女儿也是音乐学习者。

上海工部局交响乐团之所以在中华人民共和国成立后能得以保留,最主要是陈毅市长的远见。上海刚解放时,市军管会就派文艺处的黄源、桑桐、章枚等前往接管。陈毅市长明确指示:解散一个交响乐团,在我们掌握政权的今天,易如反掌,但要重新组建这样一支乐团,恐怕十年八载也未必能成。上海是远东第一大都市,需要众多的一流艺术团体。我们共产党人领导的人民打天下,应当比国民党的统治更出色百倍千倍。我们今天挽留、使用这批外国演奏家,是为了能让他们更好地为人民政权服务。让他们传帮带,希望在不远的将来,有更多的中国演奏家涌现……

陈毅市长的定调,确保了乐团五十多名外国演奏家的留用,其中包括意大利籍指挥富华。不久,原乐团就更名为上海市人民政府交响乐团。由鲁艺来的罗浪(后调往京城,组建中国人民解放军军乐团)任军代表,黄贻钧、韩中杰任正副团长,郑德仁被任命为创作组成员。

一九四九年的六月初,上海市人民政府交响乐团在接管后首次亮相。那时在原跑马厅(现今人民广场)举行上海市各界群众庆祝解放大会,与会者达几十万人之多。中国人黄贻钧第一次出任乐团的指挥,演奏了黄自创作的交响作品《都市的晨光》。由于当时很少有中国人谱写交响乐,而群众集会又一定要演奏鼓舞上海市民的中国作品,于是知人善用的黄贻钧就请郑德仁临时把《咱们工人有力量》《解放区的天》和《东方红》等一些革命群众歌曲,编配成管弦乐样式的作品演奏,现场的反响是群情激昂、欲罢不能。打那后,郑德仁对编配此类作品也充满了信心。

爵士轻音乐和上海老歌,后因“极左”思潮和“文革”期间,一度被打入冷宫。直至改革开放后,又重见天日。20世纪八十年代初,上海锦江饭店老总慕名请郑德仁组织轻音乐队,来锦江小礼堂演出。听众基本上都是住店的客人,而乐手都是郑德仁在上海交响乐团的同事,上演的曲目大多是世界名曲,也有少量的上海老歌,都由郑德仁编配。但演出经常断断续续,因为乐手首先要保证本团的演出和录音任务。

但锦江小礼堂的演出,引起和平饭店老总的关注和兴趣。他也找到了郑德仁商量,是否可组织以旧上海舞厅乐手为班底的老年爵士乐队,这样可保证演出的日程没有变动。当时,在年过花甲的郑德仁撮合、奔走下,和平饭店爵士乐队成立演出了,演出非常轰动。观演者大多是驻店的外宾,他们把演出的信息带往世界各地。由此,和平饭店老年爵士乐队的声名远播。

有一次,有位美国《经济日报》的记者来郑德仁家专访,请他讲述人生难忘的艺坛往事。当说到一九四五年春,在大光明电影院,为一代歌星李香兰独唱音乐会担任伴奏之事,郑德仁还当场拿出了一张珍藏了很多年、如今已几乎绝迹的当年演出说明书……

不久,这篇报道和这张说明书的照片,被一家日本大报转载。当时已从日本文部省长官退休的李香兰(山口淑子)见报后,几经周转取得与这位美国记者的联络,想要与郑德仁见面。

2003年秋,长期致力于中日友好的李香兰,只身飞抵上海。在著名作曲家陈钢的陪同下,在下榻的金茂大厦与郑德仁夫妇见面。这天,两位音乐大家的手紧紧地握在一起。郑德仁“送还”这张弥足珍贵的说明书,而李香兰则送给郑德仁一架日产照相机,以作纪念。当晚金茂大厦的舞厅里,在郑德仁先生的钢琴伴奏下,李香兰深情地再次唱起了《夜来香》……

在郑德仁的晚年,我和胞弟李建国与他一同合作了系列音乐会《海上寻梦》,并为他举办了告别音乐会。其中《上海老歌演唱会》《外国名歌二百首》《中外经典作品音乐会》社会反响强烈。我们筹办的音乐会,都是大题材、小成本的小制作,没有任何国家的补贴,也不靠企业赞助,所以郑老编配的所有曲目,概不收取任何费用,这在當今演艺界是不可思议的,令我感动、敬佩。

前些天,我去看望郑老。他告诉我:新静安有一新地标,想请他策划一台音乐会,他想请我和他小女儿一起合作……

这位将近百岁的老人,念念不忘的还是音乐,他用一生守望着。