论贸易优势理论的当代发展

吴杨伟,李晓丹

(重庆三峡学院 a.财经学院; b.工商管理学院,重庆 404000)

一、引言

在发挥相对价格的要素禀赋比较优势基础上,中国经济与贸易规模急速扩张,进出口商品结构趋于多样化,要素呈现优化升级等诸多新特征;与此同时,依据比较优势理论发挥传统要素禀赋的比较优势也面临诸多挑战;若以相对成本价格优势发展一国经济和对外贸易,易陷入“比较优势陷阱”,需要承受低价出口引致的贸易摩擦和贸易壁垒,生态环境损失和昂贵的生态成本付出制约贸易竞争力的进一步提升和贸易竞争优势的培育。全球化下,生产要素理论的发展拓展了要素的内涵与外延,张幼文(2016)[1]、吴杨伟和王胜(2017、2017)[2~3]等学者展开了中国情景下的理论探讨,经济要素和经济全球化要素被纳入生产要素的范畴,使得更多的生产要素可以被纳入贸易现象分析。拓展要素观视域下,生产要素是三类要素构成的“一揽子要素”组合,差异化的“一揽子要素”组合投入形成新型要素组合国际分工,拓展要素观为贸易优势理论的当代认知提供了新的视角。

传统比较优势理论研究集中于供给侧的产品生产成本分析,比较优势即相对成本优势;而竞争优势理论提出的成本领先与标新立异结合了供给侧的成本分析和需求侧的效用满足。因此,洪银兴(1997、2010)[4~5]、符正平(1999)[6]等学者认为比较优势与竞争优势相互分离,主张发展中国家以竞争优势替代比较优势;虽然学者们将静态比较优势分析动态化,展开比较优势的认知拓展,但仍是单一供给侧分析的相对价格优势。这种相对价格优势侧重产品供给侧的产品相对成本,忽视产品需求侧的消费者效用满足,未能充分认识到具有相对价格优势的产品在国际市场上不一定具有贸易竞争力,也不能解释这一经济现象。从静态比较优势理论到动态比较优势理论,从比较优势理论到竞争优势理论,学者们对贸易优势理论的发展进行了有价值的讨论,增强了贸易理论的解释力。但是,理论上学界认为比较优势与竞争优势二者相互分离,是两个不同的概念和范畴;而实证分析中又往往采用相同或类似的指标度量比较优势与竞争优势,造成理论认知分离和实证分析统一的“自我矛盾”。

张亚斌(2006)[7]、陈立敏(2006)[8]、吴杨伟和王胜(2018)[9]等学者认识到比较优势亦同时考察产品的供给侧和需求侧,讨论比较优势与竞争优势的一致性,但没有分析二者一致性关系的具体表现,欠缺在统一框架下深入讨论并验证二者的一致关系。拓展要素观视角下贸易优势理论的认知拓展,借助构建的双重异质性模型可以验证比较优势与竞争优势来源与表现的一致性。Melitz(2003)[10]、Melitz和Ottaviano(2008)[11]、Antoniades(2015)[12]从微观层面构建的企业异质性模型拓展了贸易优势的理论基础。作为国际贸易理论基准的比较优势理论,现有研究忽视了更全面的贸易优势来源与表现的分析和讨论;单一供给侧的理论分析需要进一步拓展,将需求侧的消费者效用满足与供给侧的产品成本加以整合,在满足消费者效用基础上的相对价格优势才是比较优势的真正体现。

二、理论回顾

贸易优势是一国产业及其产品具备国际竞争能力的体现,有关贸易优势的理论主要有比较优势理论和竞争优势理论。

(一)比较优势理论

比较优势理论发展至今,大致经历了三个主要阶段:以绝对优势理论和比较成本理论为代表的古典国际贸易理论,以要素禀赋论为代表的新古典国际贸易理论,以产业内贸易理论为代表的新贸易理论。斯密认为绝对优势是国际贸易的基础,国家间贸易的原因在于各国劳动生产率的绝对差异,而劳动生产率的绝对差异源于各国的历史条件和自然条件;各国按照各自的有利条件进行分工和交换,通过提高劳动生产率增加物质财富并从贸易中获益。李嘉图认为贸易的原因在于各国劳动生产率的相对差异,相对于绝对优势理论的劳动生产率绝对差异,比较成本理论的劳动生产率相对差异更具有普遍意义。赫克歇尔和俄林提出要素禀赋论,又称为HO理论,认为两国的比较优势由各自的要素禀赋所决定,要素禀赋的相对丰裕程度决定了要素的相对价格,因而比较优势取决于两国的相对要素价格;从要素生产率差异向要素禀赋差异的拓展,是对比较优势理论的进一步发展。从20世纪60年代初开始,学者们提出并发展了产业内贸易理论,引入规模经济、产品异质与市场结构等因素;将比较优势理论和规模经济相融合,某产品在生产上具有相对规模优势意味着具有比较优势;垂直异质性模型是在HO理论模型的基础上发展而来,水平异质性模型以规模经济为前提,是比较优势的体现;在不完全竞争的市场结构中,在国际市场上具有市场势力意味着具有比较优势。

比较优势理论的发展增强了对贸易现象的解释力,李辉文和董红霞(2004)[13]将比较优势理论分为传统比较优势理论和现代比较优势理论。传统比较优势理论采用一般均衡的分析框架,对于产品供给侧的相对成本价格分析,从要素生产率差异或要素禀赋差异视角分析产业间贸易的原因、贸易优势的来源和贸易利益的分配,包括比较成本理论和要素禀赋论。传统比较优势理论认为贸易源于相对要素生产率差异或要素禀赋差异,解释了经济发展水平差异国家间的产业间贸易;认为产品价格单一取决于产品供给,产品的相对价格优势由产品的比较成本决定;然而,现实中具有相对价格优势的产品不一定具有贸易优势。

现代比较优势理论结合一国要素禀赋的丰裕度与产品的要素密集度,拓展了研究内容和研究范围。认为贸易的原因不仅在于要素生产率差异或要素禀赋差异,而且在于规模经济、市场结构与产品异质;既解释了产业间贸易,又阐释了产业内贸易的成因,其理论包括SS定理、FPE定理、R定理和产业内贸易理论。这样,经济发展水平差异国家间贸易优势主要源于各国间要素禀赋结构差异和要素生产率差异,经济发展水平相近国家间贸易优势主要源于规模经济、产品异质和专业化分工。由于研究视角仍集中于单一产品供给侧的相对成本价格分析,不能全面解释具有相对成本优势的产品为何不具有贸易竞争力。

(二)竞争优势理论

竞争优势理论经历了企业、产业和国家不同层面的发展与演进,波特认为企业获取竞争优势的两种来源为成本领先和标新立异,提出的价值链概念和价值链理论认为产业竞争优势源于产品价值链的不同环节,提出的国家竞争优势钻石模型将国内竞争理论拓展到国际竞争领域。微观层面企业的竞争优势包括产品和企业制度竞争优势,产品竞争优势在于成本领先和标新立异,企业制度竞争优势在于企业是否具有创新机制和能力,而创新机制和能力需要健全和完善的企业制度、组织与管理予以保障。中观层面产业的竞争优势源于企业层面的产品和制度竞争优势,包括单个企业及其关联企业的支持与辅助,进而形成主导产业提升价值链并在国际上形成竞争力。宏观层面国家的竞争优势决定于四个基本因素和两个辅助因素及其相互关系形成的竞争优势钻石模型。经过Dunning(1993)[14]、Kim和Marion(1997)[15]等的发展,拓展了竞争优势的影响因素分析。

三、贸易优势理论的当代认知拓展

从比较优势理论到竞争优势理论,学者们拓展了贸易优势理论的研究范围,丰富了贸易优势理论的内涵,增强了对贸易现象的现实解释力。比较优势原则是国际贸易的基准原则,正是比较优势原则的运用,中国建成了贸易大国;但是,传统和现代比较优势理论注重产品价格和成本分析,不能解释产品异质的消费者偏好;仅注重供给侧的产品价格优势无法解释具有相对成本价格优势的产品为何缺乏国际竞争力,无法得到贸易优势来源与表现的完整解释;需要结合产品供给侧的成本和需求侧的效用满足,给予贸易优势更合理的理论解释;需要拓展单一供给侧的产品价格比较优势理论分析,为贸易优势寻求新的理论基础和分析框架:同时考察供给侧的成本与需求侧的效用满足,本文称为当代比较优势理论。

(一)拓展要素观下的理论认知

生产要素的内涵经历了从“二元论”“三元论”“四元论”到“多元论”的发展和演变,配第提出土地和劳动的“二元论”,萨伊提出劳动、土地和资本的“三元论”,索洛、阿罗、罗默等提出土地、劳动、资本和技术的“四元论”。以张幼文(2016)[1]等为代表的部分学者将要素分为传统要素、经济要素和经济全球化要素,“多元论”的观点进一步拓展了要素观。

传统和现代比较优势理论讨论了贸易的原因、分工和利益分配问题,将研究视角集中于劳动力、物质资本、人力资本和技术等传统要素,忽视了经济要素和经济全球化要素分析。经济全球化背景下,经济要素和经济全球化要素对经济和贸易的发展愈发重要;传统要素禀赋不再是一国要素结构的真实体现,要素结构反映的是传统要素、经济要素和经济全球化要素组成的“一揽子要素”组合。因此,需要将研究的起点追溯到生产中投入的“一揽子要素”,解释贸易的成因、分工和利益,这就为当代比较优势理论的认知拓展提供了可能。

拓展要素观下,当代比较优势理论解释了贸易的原因:各国要素数量和要素质量的差异,即拓展要素组成的“一揽子要素”的要素结构国别差异,这种差异同时体现在要素的数量和质量上;解释了贸易的分工结构:拓展要素国际合作形成的新型要素组合,使得先天要素禀赋相同的国家间也可能分工合作,形成新的国际分工体系,即新型要素组合国际分工;释义了贸易利益的分配:所有权要素所获得的收益才是真实的贸易收益,以所有权要素收益测算的贸易竞争力才是贸易优势的真实体现。

(二)理论基础:双重异质性模型

比较优势理论的演变揭示了贸易的原因:相对要素结构差异,既直接表现为相对要素生产率差异下的产品相对成本差异,又间接体现为相对要素结构差异投入所生产产品的消费者相对效用满足差异。无论是相对要素成本差异,还是相对效用满足差异,都通过产品价格直接或间接体现;相对要素成本差异直接影响产品价格,相对效用满足差异通过消费者效用满足间接影响产品价格。这样,比较优势直接或间接体现在产品价格上,表现为价格的调整和变化。

企业异质性模型以Melitz(2003)[10]为代表,从单一的企业异质模型逐渐演变为企业异质与产品异质的双重异质性模型,从企业生产率差异视角解释了企业的出口决策。有别于传统比较优势理论侧重国家层面、现代比较优势理论侧重产业层面,企业异质性模型可从企业层面解释比较优势的来源,进一步发展了比较优势理论。Melitz(2003)[10]CES效用函数意味着企业边际成本和价格加成都为常数,无法解释产品价格变化的原因。Melitz和Ottaviano(2008)[11]将CES效用函数改为拟线性效用函数,意味着产品价格加成是内生可变的,使得出口价格变化可源于加成的调整,企业可以调整价格加成以调节出口价格获取价格比较优势,但不能解释价格的变化源于可变质量。Johnson(2012)[16]将产品质量引入CES效用函数,可解释源于产品质量调整的出口价格变化,意味着企业可以通过调整产品质量获取价格比较优势,但不能解释源于可变加成的出口价格变化。Antoniades(2015)[12]将产品质量引入效用函数和成本函数,同时考虑产品异质和企业异质,此类模型称为拟线性双重异质性模型;可解释企业在制定出口价格时,既可以调整价格加成,又可以调整产品质量,以获取价格比较优势。吴杨伟等(2018)[17]构建的模型可同时解释价格加成和质量调整下产品价格的变化,意味着企业可通过调整价格加成或产品质量获取价格比较优势。

因此,拟线性双重异质性模型可以得到产品价格调整更全面的理论解释:在满足国内外消费者不同效用的基础上,企业可以通过调节产品质量和价格加成调整出口价格获取价格比较优势。区别于传统和现代比较优势的单一供给侧的产品生产成本分析,双重异质性模型的发展,可以从供给侧企业生产的价格加成调整和需求侧产品需求的质量调整两个不同层面拓展比较优势的理论认知,可以得到产品价格调整的更全面解释:产品生产供给侧的生产率差异或产品消费需求侧的效用满足差异。无论是产品供给侧还是产品需求侧,二者都会影响产品的价格;供给侧直接影响产品价格,而需求侧通过对消费者效用的满足间接影响产品价格。双重异质性模型为比较优势的理论认知拓展提供了理论支持。

(三)分析框架:相对效用价格比

传统比较优势理论假设不存在交易费用、规模报酬不变、产品同质、不存在消费者偏好,产品的消费者效用为常数、不会影响产品价格,比较优势决定于产品的供给因素,产品价格仅受生产成本影响。现代比较优势理论将静态比较优势动态化,要素结构变化的动态比较优势理论和产业内贸易理论的发展不断拓展比较优势的内涵。但是,这些理论拓展仍是基于单一供给侧的产品相对成本分析和对产品相对价格的直接影响,需要结合需求侧的消费者效用满足,进一步考察产品异质对产品相对价格的间接影响,拓展产品相对价格比较优势的认知。

国际贸易理论的演进与发展不能脱离经济学研究的生产与消费这一基本关系,从产品生产的供给和消费的需求两个方面同时考察,才能全面地揭示贸易优势的来源与表现。传统和现代比较优势理论侧重从供给侧分析产品成本优势而忽视需求侧产品对消费者效用的满足的质量优势,只考虑到贸易优势的一个方面。因此,对于比较优势的理论拓展应该从产品的供给侧和需求侧相结合的视角加以审视;供给和需求相结合,为比较优势的认知拓展提供了全新的分析框架。

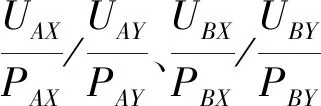

对于异质产品,张亚斌(2006)[7]提出相对效用价格比原则,认为只有消费者效用满足基础上的相对价格比较优势才是真正的比较优势。若放弃产品同质的假设,在考虑消费者对异质产品的需求偏好时,比较优势同时取决于产品供给和需求两个方面。供给因素方面,比较优势直接取决于产品的相对价格,决定于产品的生产成本、交易费用和规模经济等因素;需求因素方面,比较优势取决于异质产品对消费者效用的满足,通过消费者效用的满足间接影响产品的相对价格。这样,综合供给和需求两个方面,产品的比较优势不仅取决于产品相对成本,而且取决于消费者效用;相对于以相对价格体现的比较优势,相对效用价格比可以真实反映产品的比较优势,是在满足相同消费者效用下的产品价格比较。

相对效用价格比释义的贸易优势,其实质是一种比较优势,是在满足相同消费者效用下的产品价格比较与竞争。具有相对价格比较优势的产品不一定具有贸易优势和国际竞争力,只有具备能满足消费者效用的相对价格比较优势的产品才具有贸易竞争力,只考虑供给因素的产品相对价格比较优势不一定是比较优势的真实体现。这样,比较优势理论从单一供给侧产品相对价格比分析向供给侧和需求侧相结合的相对效用价格比分析进一步拓展,结合双重异质性模型和相对效用价格比原则拓展了当代比较优势理论认知;相对效用价格比实现了比较优势与竞争优势分析框架的统一。下文将对当代比较优势理论的理论基础和分析框架展开进一步分析和讨论,剖析贸易优势的来源和表现,明晰比较优势的当代理论认知拓展融合了比较优势与竞争优势。

四、贸易优势的当代认知融合了比较优势与竞争优势

用双重异质性模型和相对效用价格比拓展比较优势理论的当代认知,同时考察产品供给侧的成本优势和需求侧效用满足的质量优势,与竞争优势表现为成本领先和标新立异相一致。有别于传统观点的认识,有必要进一步分析比较优势与竞争优势的一致性。

(一)比较优势与竞争优势关系的再讨论

基于对传统和现代比较优势理论与竞争优势理论的认识,洪银兴(1997、2010)[4~5]、符正平(1999)[6]等学者主张发展中国家以竞争优势替代比较优势,从研究方法、市场结构、优势来源与表现差异等多方面对二者分离替代关系展开了较为丰富的讨论。研究方法的差异:比较优势侧重经济学分析,针对分工及其结果;竞争优势是一个管理学概念,针对市场竞争地位;传统比较优势理论采用静态分析方法,现代比较优势理论采用动态分析方法,竞争优势采用非均衡动态分析和局部分析方法。适用市场结构的差异:传统比较优势理论适用于完全竞争市场,现代比较优势理论侧重不完全竞争市场分析,竞争优势理论分析不完全竞争市场、尤其是垄断竞争市场。贸易优势来源的差异:传统比较优势理论认为贸易优势源于劳动、资本等传统要素的要素生产率差异和要素禀赋差异,现代比较优势理论认为贸易优势源于要素结构动态变化、规模经济、产品异质和不完全竞争,竞争优势理论则认为贸易优势源于先天要素禀赋和后天生产条件。贸易优势表现的差异:比较优势分析供给侧的产品价格竞争,表现为成本优势;竞争优势侧重非价格竞争,是价格竞争和非价格竞争的统一,表现为成本领先和标新立异。

但是,学界在测算一国及其产业的国际竞争力时,并没有严格的比较优势与竞争优势概念区分,往往采用相同或近似的测算指标衡量贸易优势和贸易竞争力并广泛见诸于文献(毛日昇,2006;戴翔,2015;郑乐凯和王思语,2017)[18~20];在实证研究中采用相同或近似指标衡量,体现出二者的一致性关系,与理论上二者分离替代是相悖的,缺乏理论上的支持。结合当代比较优势理论的认知拓展,这种实证研究中的一致性,可能是由于二者在研究假设、研究目的、分析工具、测算方法、优势的来源和表现等诸多方面出现了趋同的趋势。在研究假设方面,二者都强调产品异质、规模经济和不完全竞争,认识到要素结构的动态变化。在贸易优势的来源方面,二者都强调拓展要素的作用,认为“一揽子要素”的要素结构差异是贸易优势的来源。在贸易优势的表现方面,当代比较优势表现为相对价格的成本优势和消费者效用满足的质量优势,竞争优势表现为成本领先和标新立异,二者都表现在成本与质量两个方面,体现出表现的一致性。在研究目的方面,二者都以获取贸易优势,扩大出口,提升贸易竞争力为目的。在分析工具方面,二者具有共同的价值链分析工具,参与价值链分工,实现产品价值增值。在可解释贸易现象方面,二者都可解释国家、产业和企业不同层面的贸易现象。在当代比较优势理论的认知拓展下,比较优势与竞争优势表现出一致性。

因此,理论上认为比较优势与竞争优势二者相互分离,是两个不同的概念和范畴;而实证分析中又往往采用相同或类似的度量指标,造成“理论上分离”和“实证上统一”的“自我矛盾”。虽然张亚斌(2006)[7]、陈立敏(2006)[8]、吴杨伟和王胜(2018)[9]等学者认识到比较优势的内涵拓展,讨论了比较优势与竞争优势的一致性,但没有进一步分析二者一致性关系的具体表现,缺乏在统一框架下深入讨论并验证二者的一致关系。拓展要素观视角下贸易优势理论认知拓展,可以借助双重异质性模型验证比较优势与竞争优势来源与表现的一致性。

(二)贸易优势的来源与表现具有一致性

产品层面的贸易优势是一国及其产业贸易优势的基础。比较优势表现为相对要素生产率差异与相对要素禀赋差异的产品成本优势,以及消费者效用满足差异的产品质量优势,根源于“一揽子要素”的要素结构差异。竞争优势表现为成本领先与标新立异,即产品的成本优势与质量优势,亦根源于“一揽子要素”要素结构的差异。

1.来源的一致性

竞争优势理论认为一国竞争优势源于先天初始的比较优势,以及通过创新和升级后天获取的生产条件优势,企业和产业的竞争优势源于出口四个基本因素都处于有利地位的产品,而四个基本因素都可以纳入拓展要素的范畴。当代比较优势理论结合了需求侧消费的非价格因素,要素生产率差异、要素禀赋差异、规模经济、产品异质、消费者偏好、市场结构、企业异质等都是贸易优势的来源,这些影响因素都可纳入拓展要素的范畴。

贸易优势的基础是产品优势,即产品的成本领先与标新立异;要素是影响贸易优势的最根本因素,当代比较优势理论与竞争优势理论关于贸易优势的来源是一致的,都源于拓展要素下的“一揽子要素”的要素结构差异。成本领先与标新立异依赖于要素结构的优化升级,成本领先主要体现在价格方面的成本节约,即供给决定的产品相对生产成本最小化,依靠要素数量优化;标新立异主要体现在非价格方面的质量提升,即需求决定的最大化消费者效用满足,依靠要素质量升级。要素数量优化和要素质量升级表现为要素结构优化升级,要素结构优化升级建立在先天初始要素禀赋基础上,通过后天创新培育、积累和集聚实现要素结构优化升级。因此,贸易优势根源于“一揽子要素”的要素结构差异。

2.表现的一致性

在国际市场上具有竞争力产品的贸易优势具体表现在两个方面:成本优势和质量优势,即成本领先与标新立异。产品成本优势意味着成本最小化,传统相对价格比较优势本质上是产品生产成本的比较;成本优势主要体现在产品生产的供给方面,产品成本差异影响产品价格,进而决定了以产品价格表示的产品成本优势;成本优势要求企业以比竞争者低的成本为消费者提供低价格的产品,通过控制成本获得比较成本优势。产品质量优势取决于产品质量,表现在供给和需求两个方面。一方面,供给因素表现为投入要素结构差异引致的产品异质,直接影响产品成本和价格;另一方面,需求因素表现为不同质量的产品对消费者效用的满足存在差异,不同的产品种类和特性满足不同的消费者效用,通过消费者效用的满足间接影响产品价格;质量优势要求企业投入有别于其他企业的要素结构,生产异质性的产品;这种差异化源于“一揽子要素”的要素结构差异,更多地依赖于技术、人力资本和企业管理制度等高级要素投入;这种差异化需要付出产品质量升级成本,进而间接影响产品价格和成本优势。

传统和现代比较优势侧重从供给侧分析产品价格优势而忽视需求侧产品对消费者效用的满足,只考虑到贸易优势的一个方面;当代比较优势从产品供给和需求侧同时考察贸易优势,是对贸易优势的更全面分析。成本领先是成本优势的体现,标新立异是质量优势的体现,二者共同揭示了比较优势与竞争优势表现的一致性。从产品的供给侧和需求侧相结合的视角,无论是比较优势还是竞争优势,体现出贸易优势来源与表现的一致性;相对效用价格比融合了比较优势与竞争优势,贸易优势是比较优势与竞争优势的统一。

在双重异质性模型框架下,可以同时考察供给侧的企业异质与需求侧的产品异质,实现要素生产率差异、要素禀赋差异、产品异质、企业异质等影响因素的有机整合,释义比较优势与竞争优势来源与表现的一致性。借鉴吴杨伟等(2018)[17]构建的理论模型,该双重异质性模型将比较优势和竞争优势纳入一个统一的分析框架之中,通过出口价格的构成验证比较优势与竞争优势的一致性。产品价格P=pc+pz,pc为生产率部分,pz为质量部分。生产率部分可理解为去除质量部分后的出口价格,该部分出口价格体现的贸易优势对应“成本领先”;质量部分可理解为去除生产率部分后的出口价格,该部分出口价格体现的贸易优势对应“标新立异”。贸易优势表现为成本优势和质量优势,成本优势源于产品价格的生产率部分,质量优势源于产品价格的质量部分;双重异质性模型的设定与贸易优势表现为成本优势和质量优势相一致,可以将比较优势和竞争优势结合起来,实现了比较优势与竞争优势分析框架的统一,借助双重异质性模型的均衡价格构成可以验证比较优势与竞争优势的一致性。

五、结论

在拓展要素观视域下,借助双重异质性模型和相对效用价格比方法,从理论和经验层面验证了比较优势与竞争优势来源与表现具有一致性,既是对以往贸易理论关于贸易优势来源与表现解释的统一,又是对以往贸易理论关于贸易优势来源与表现解释的发展。以双重异质性模型为理论基础、相对效用价格比方法为分析框架,在传统和现代比较优势理论基础上,本文提出当代比较优势理论的认知拓展。当代比较优势理论阐释了贸易的原因、分工与利得,是贸易优势理论的理论基准。仅考虑单一供给因素的相对价格比较优势不一定是一国具有贸易优势和贸易竞争力的真正体现,贸易优势本质上是一种比较优势,是相同消费者效用满足下的产品价格比较与竞争。贸易优势根源于“一揽子要素”为代表的要素结构差异与优化升级,表现为成本优势和质量优势。比较优势的当代认知需要同时考察供给侧的产品相对价格和需求侧的消费者效用满足,因此,贸易优势的获取不仅取决于产品成本的节约,而且在于消费者效用满足下产品质量的提升,力求在提升产品质量满足消费者需求的同时追求产品成本的最小化。