符号矩阵理论视域下科幻电影的主题思考

——以《银翼杀手2049》为例

郑露娜

(温州大学,浙江 温州 325000)

电影《银翼杀手2049》是2017年上映的科幻电影。该电影是1982年上映的电影《银翼杀手》的续作,在豆瓣上拿到了8.3分的高分。电影背景设定为《银翼杀手》故事线的30年后,复制人与人类达成了表面的和平,但突然出现的“复制人生育的婴儿”打破了复制人与人类之间维系的脆弱平衡。新一代银翼杀手K奉命找出并杀死这个婴儿,在此过程中陷入自我认同和身份转换的困境。随着情节发展出现的种种变故,K在了解真相并经历了虚拟女友乔伊的消失后,最终选择完成自己的使命——带领复制人反抗军找到真正的复制人后代。在完美接续原作故事线的基础上,电影实现了对原作的超越:银翼杀手K还拥有一个“虚拟人”乔伊。乔伊有着可与人媲美的思维和外在,在K的调查过程中不断鼓励他,在他陷入危险之际数次出手相救并最终为之消亡。但作为一个人工智能的虚拟产品,乔伊并不具备“肉体凡胎”,只是一组数据的她离开高科技后只能归于虚无。《银翼杀手2049》在延续了原作关于人与复制人的探讨之外,结合当下科技发展现状,提出新的关于人与人工智能的命题,将“人之何以为人”的迷思进一步深化。

格雷马斯文学符号理论中最著名的是“符号矩阵”理论,它源于对亚里士多德逻辑学中命题与反命题的诠释。在亚里士多德的古典逻辑学中有两类命题:一类是矛盾,另一类是对立。格雷马斯进一步提出了解释文学作品的矩阵模式,将简单的二元对立扩充为四项,将对立和矛盾的关系引入各项,通过函项的赋值,剖析电影人物复杂的关系,实现人物形象分析和深层内蕴的挖掘,因而在具体分析上有很强的操作性,在很多文本及影视批评中得到了广泛的运用(1)康建伟:《对“符号矩阵”在文学批评实践中的反思》,《中北大学学报(社会科学版)》2008年第1期,第68-71页。。《银翼杀手2049》是一部深入探讨人与机器、人工智能的电影,本文拟将其放在符号矩阵理论视域下进行观察与分析,并探讨其关于人类存在的核心思考和关于科技发展的无声警示。

一、符号矩阵理论视域下人物关系的解读

(一)符号矩阵理论阐释

语言是人类独有的用创造出来的符号系统进行交流思想、感情和愿望的非本能方法(2)《语言与语言学辞典》,上海辞书出版社1981年版,第189页。。对20世纪的语言学家来说,语言确实有着与传统概念全然不同的含义。格雷马斯是法国著名的结构主义语言学家,他认为,在任何意义结构中都存在一种基本的对立关系:S1↔S2,它们之间是绝对否定的反义关系。一切意义都依赖于其对立面的意义,不能独存。每一个对立都构成了语义的轴线,共同构成了意义发生的区域。除了反义关系外,还有矛盾关系。反义词分别处于语义轴的两端,而矛盾的两个词则是语义轴上的不同(3)钱翰、黄秀端:《格雷马斯“符号矩阵”的旅行》,《文艺理论研究》2014年第2期,第190-199页。。一个词或词组的义素是由它背后所有与它对立、矛盾的词所决定的,也是由它前后的语言单位所决定的(4)吴泓缈:《〈结构语义学〉的启示》,《法国研究》1999年第1期,第38-44页。。

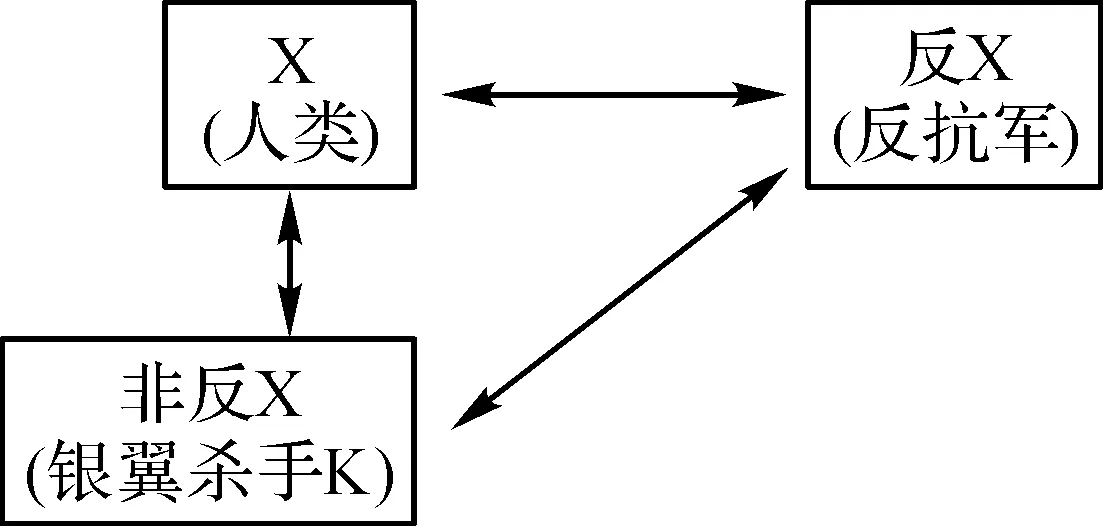

在研究语义、义素的基础上,格雷马斯将符号学与文学研究相结合,在列维·斯特劳斯的二元对立模式上形成符号矩阵理论。他认为,二元对立无法完整描述事物之间的复杂关系,将二元对立扩充为四元对立,并提出了解释文学作品的矩阵模式。在这个矩阵中,假设有一项为X,那么它的矛盾对立方为反X,还有与X矛盾但不一定对立的非X,反X的矛盾方非反X(5)朱立元编:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社2014年版,第253页。(见图1)。格雷马斯将这一过程概括为:“阐明获得意义的条件,从中推出意义的基本结构,然后把该结构当作一套公理系统。”(6)A.J.格雷马斯:《论意义:符号学论文集(上册)》,百花文艺出版社2005年版,第168页。

图1 格雷马斯的符号矩阵

(二)人物关系分析

对符号矩阵理论运用的精髓在于:确定文本中的基本要素,然后找到它的对立项,相应地找到其余两个矛盾项。但在确定义素时需注意两点:其一,义素的确定有赖于具体的文体,决不允许泛泛而谈;其二,必须从该文本的整体出发来确定义素,而不是带着现成的义素工具包来分析文本(7)吴泓缈:《〈结构语义学〉的启示》,《法国研究》1999年第1期,第38-44页。。

《银翼杀手2049》的情节是在原作《银翼杀手》的基础上展开的。电影《银翼杀手》主要讲述复制人为了拥有更长久的生命而从外星球叛逃回地球并遭到银翼杀手猎杀的故事。复制人有着与人类相差无几的外表、贴近的思维与表达,不同之处在于他们在力量上远超常人,这使他们可以作为人类的替代品完成很多体力工作,但也有很大的安全隐患,因此,第六代复制人仅有4年的寿命。在《银翼杀手2049》中,复制人经过数代改良,已经是第九代复制人,他们在外形上更接近人类,拥有与自然人相似的生命长度,也更加服从人类。在电影中,K作为银翼杀手负责猎杀理应退休的老一代复制人,并在一次执行任务的过程中意外发现复制人后代的存在。K奉命找出并杀死这个婴儿,但在寻找过程中有越来越多的线索暗示他就是那个婴儿,由此陷入自我认同和身份转换的困境。K找到了婴儿的父亲——老一代银翼杀手德克,却猝不及防地遭到复制人生产公司的袭击。在这一次交锋中德克被掳走,K的人工智能伴侣乔伊作为数据被粉碎,K则在命悬一线之际被反抗军组织救下。在与首领的对话中,K发现自己并不是那个独一无二的复制人后代。在经历信念的坍塌重构及挚爱人工智能伴侣的消失后,K最终选择完成自己的使命——带领复制人反抗军找到真正的复制人后代。他单枪匹马救出德克,并将其送到了女儿安娜的住处。电影在此处戛然而止。

从某种意义上说,故事开始时都是为了解决一对X与Y的矛盾,但由此派生引发出大量新的逻辑可能性,而当所有的可能性都出现了以后,便有了封闭的感觉,故事也就结束了(8)弗·杰姆逊:《后现代主义与文化理论——弗·杰姆逊教授讲演录》,陕西师范大学出版社1986年版,第108页。。在《银翼杀手2049》中,人类和反人类的反抗军是一对主要矛盾,正是基于人类与反抗军之间的冲突,才出现了作为非矛盾的对立项——银翼杀手K和人工智能产品乔伊。K作为银翼杀手是与反抗军对立的存在,但他又不能归入人的行列;而作为数据流的人工智能产品乔伊则是非人的存在,她与K有着千丝万缕的联系,在与人类的冲突中毫无还击之力。因此,分析该电影的符号矩阵如图2所示。

图2 电影《银翼杀手2049》的符号矩阵

二、局部符号矩阵下的电影意义解读

电影影像带来的只是故事叙述的浅层表达,其开放式的结局引发观众的思考:K是否还活着,复制人反抗军能胜利吗,复制人的未来究竟如何?格雷马斯在《结构语义学》中说道:“结构是意义的存在方式,其特征是两个义素之间的接合关系的显示。”(9)A.J.格雷马斯:《结构语义学》,百花文艺出版社2001年版,第36页;第88页。通过对上文得出的符号矩阵进行局部拆分,可以更清晰地探讨电影对于“人”这一命题的思考。

(一)复制人的命运

结构主义认为,意义只有通过二元对立才存在,二元对立是产生意义的最基本结构,也是叙事作品最根本的深层结构。格雷马斯则认为,人们对对立物的感觉构成了他所谓的“符号指示的基本结构”的基础。由于二元对立,“我们感觉到差异,正是由于这种感觉,世界才呈现在我们面前,并为我们的目的而存在”(10)A.J.格雷马斯:《结构语义学》,百花文艺出版社2001年版,第36页;第88页。。

在上文的符号矩阵中,人类与复制人的矛盾是主要的对立性矛盾,这一对矛盾延续了1982年版《银翼杀手》的主题,可以理解为传统故事线的拉长。在《银翼杀手》中,复制人与人类的差别正在逐步缩小,复制人演化出了爱、憎恨、恐惧和畏死等情绪,而以瑞秋为代表的连锁六号改进版复制人,几乎能逃过测试仪的甄别。电影引发的思考在于:究竟何为判定“人之为人”的标准,是与人无异的思维情感,还是肉体凡胎的孕育?在《银翼杀手2049》中,对此的探讨进一步尖锐化:复制人中出现了如同人类一般由子宫孕育的婴儿,使复制人与人的界限愈发模糊。电影中警官表示,复制人婴儿的存在将会打破人类与复制人之间维持了数十年的微妙平衡,因此必须找到并处死他。

与此同时,华莱士公司也想得到这个婴儿。他们认为,人类已经走到了进化的尽头,未来将属于改良后的复制人。在他们眼中,复制人是可以被创造或者被随意毁灭的“物品”。在这两股势力的步步紧逼下,K营救了德克并将他带到了他的孩子——新一代银翼杀手的记忆制造者安娜的住所。极具讽刺的是,被寄予厚望的安娜有着天生的缺陷——加拉太综合症,她无法脱离真空环境而生活,只能被隔离在厚玻璃墙的另一头。这似乎也隐晦地表明了电影的立场:复制人与人之间仍然存在着无法逾越的“天堑”,复制人的未来扑朔迷离。

在《银翼杀手》的基础上,《银翼杀手2049》对两个重要形象“人类”和“复制人制造公司”进行了深化。人类对复制人的依赖越来越重,复制人的地位看似有所提升,但仍然是“非人”的存在,在人类看来,其本质仍然是“被创造的”低人一等的物品或者说“怪物”般的存在。同样,在复制人制造商华莱士公司看来,虽然有望通过复制人造出完美人类,但复制人更像一件“商品”:如有瑕疵即可随意销毁、一个模子可以反复复制。在两类人类代表眼中,无论如何进化,复制人都无法取得与人类平等的地位,始终处于被消灭或被改造的境地。一方面,人类对复制人的轻视暗含了狂妄自大之意,对完美肉身的追求更是舍本逐末。虽然人类俯视着复制人,但“人之为人”的优势正在一点点被抛弃。另一方面,随着复制人的自我发展,其类人思维将不可避免地得到进化,观众要扪心自问的是:当复制人身上出现哪怕一个同人类一般的闪光点,该如何从道德伦理的角度看待他们?是否还能一刀切地否定所有复制人,或者给予所有复制人与人类平等的待遇,给予他们真正的“自由”?

(二)个体的命运

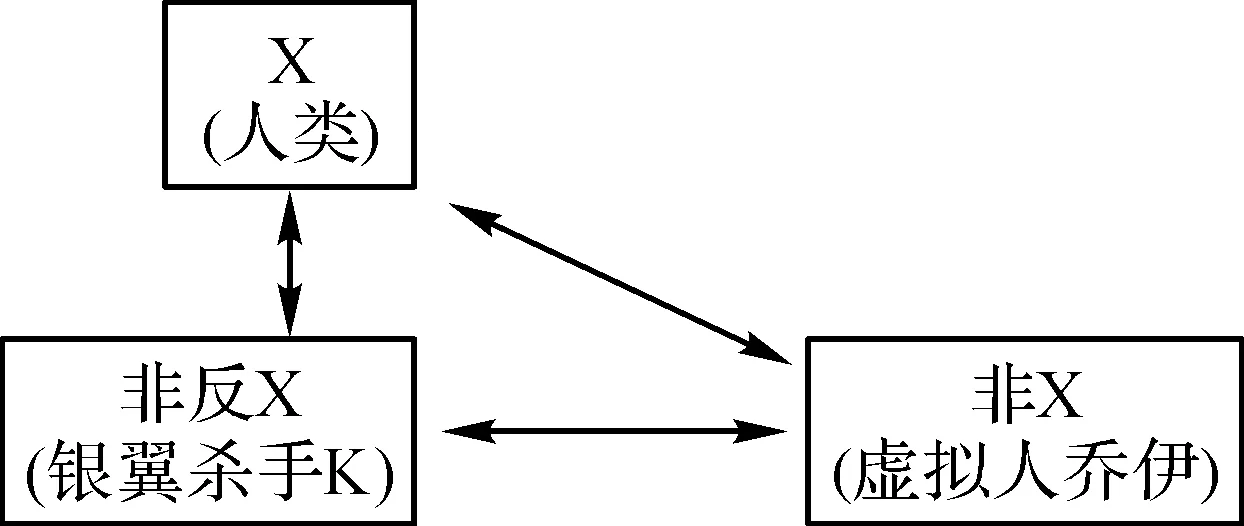

在格雷马斯看来,文学故事起于X与反X之间的对立,但在故事进程中又引入了新的因素,从而又有了非X和非反X,当这些因素得以展开,故事也就完成了(11)朱立元编:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社2014年版,第253页。。由图3可见,K作为《银翼杀手2049》的主人公,处于尴尬境地。他本质上与人类不同,但在心理上也不曾对复制人反抗军产生过认同。作为银翼杀手,K处于反抗军的对立面,作为人类的“工具”而存在;而当K被暗示自己的独特身份时,他又对复制人身份有了深一层的认同感,甚至在不自觉中与反抗军站到了同一战线上。他有着成为“人”、成为“命定之人”的渴望。这种渴望不仅来自脑海中被植入记忆的暗示和乔伊的鼓励,更因为K本身有着“被需要”的渴望,在他踽踽独行的前半生中,蝼蚁般的生活使他渴望能够拥有改写历史的力量。虽然复制人看似已经成为人类的一分子,但在人类眼中始终是湖中之影。然而,命运向自以为成“人”的K开了个玩笑,当他陷入困境、失去乔伊之时,被告知他其实并不是个“人”,只是一个普通的复制人,曾经的光辉、使命、纠结、怀疑和喜悦烟消云散。电影结尾,K独自一人躺在雪地上,画面渐渐淡去,全剧结束。虽然电影没有给出K的完整结局,观众无从知晓他会选择加入反抗军或隐世,但这不妨碍观众思考K作为银翼杀手表现出的人化倾向:他渴望拥有合法的肉体,渴望成为真正的人而摆脱尴尬的复制人身份,渴望获得真实自由的生命。看到躺在雪地上的K,观众强烈感受到的是一个人的挣扎与失意,而非机器。K在电影中已经模糊了身份,让观众感受到的是在复制人与人类矛盾对立的背后,个体的渺小、命运的无情以及个体对自我的寻找与认知。

图3 电影的部分符号矩阵暨K的处境

(三)人工智能的命运

在库兹韦尔的理论中,“奇点”指人类与其他物种(物体)的相互融合,确切地说,是指电脑智能与人脑智能兼容的神妙时刻。虚拟女友乔伊作为电影中的人工智能形象,是其与《银翼杀手》差别最大的地方。虚拟女友的出现,是电影贴合当下社会人工智能蓬勃发展作出的思考。乔伊是一款人工智能公司开发的虚拟女友产品,在未出厂前,所有的“乔伊”都只有格式化的外表、性格与思想。在被K购买后,乔伊有了独一无二的性格、不同于格式化商品的服装与发型,成为独属于K的乔伊。而被“人性化”的乔伊会在K迷茫时鼓励他相信自己是天选之人,也会在K危险之际以命相护。

在图4矩阵中,虚拟女友乔伊作为“非人”而存在,其地位在人类、复制人之下。相较复制人,虚拟人没有肉体的依托;相较人类,虚拟人则在肉体之外缺乏真实思想。乔伊没有肉身也没有严格意义上的“生命”,没有受到任何一方的重视。在与华莱士公司的争斗中,虚拟人数据存储器被一脚踩裂,乔伊就此消失。虽然乔伊在消失前向K大喊“我爱你”,但观众无从得知这究竟是设定好的程序还是真正的“灵魂之声”。

图4 电影的部分符号矩阵暨乔伊的处境

乔伊从千篇一律的商品到拥有思想与外表的独特人工智能属性,这一设置暗含了影片的思考:人工智能是否也会逐渐拥有个性的思想和繁殖的能力,从而一步步模糊人与人工智能的区别,乃至走上与复制人一般反抗的道路?换言之,人工智能是否会成为第二个复制人般的存在?这在其他科幻电影如《机械公敌》中早已不是什么新鲜的命题,但在人工智能盛行的当下值得再次引起人类的警惕。

三、电影观照下的现实思考

(一)对“人”这一身份的怀疑求证

审美活动的对象应是美的,就审美价值论维度来看,美体现为一种价值事实,审美的过程是人的本质力量对象化的过程,审美是人的自我生命的印契与确证。因此,从这一思维向度上说,美是一种与人的生命相契合的价值形式。《银翼杀手2049》之所以能好评不断,就在于其内容的审美性,促使观众对人之为人作出思考。从《银翼杀手》到《银翼杀手2049》,电影保持了一贯的“自我怀疑”。《银翼杀手》有着无法解决的谜团:德克究竟是作为人的银翼杀手,还是作为复制人的银翼杀手?传言导演将德克设定为复制人,而其扮演者哈里森·福特则认为德克作为人会使电影更具戏剧性与张力,在导演与演员的博弈之下,最终放映的影片给人留下了无限的想象与发挥的空间。而《银翼杀手2049》延续了这种“自我怀疑”,只不过将“人→复制人”的怀疑方向改为“复制人→人”。K的复制人身份受到被植入的“人类记忆”的影响,在他的脑海中埋下怀疑的种子,而渴望成为“人”的冲动使这颗种子生根发芽,最终在揭晓真相时遭受致命的打击。K在梦境幻灭、确定自己复制人身份后路过乔伊身边,其失魂落魄的模样令人感慨。

法国哲学家拉·梅特里早在300年前就宣告了“人是机器”的理念,这是对科技发展的狂妄预言,也是对人之本质的思考。《银翼杀手2049》在复制人、人工智能不断自我认识并与人类博弈的过程中,亦表现出人类对自身的反思:人类与其他生物的区别何在,生命与价值该如何定义,什么才是真正的消亡,人类能否掌控其他生物?电影并没有给出标准答案,但在科幻电影一次次探寻、思索的过程中,人类灵魂保持了永恒的进步,这也正是科幻电影的魅力所在——人类在与智能他者的一次次博弈中确认自身。

(二)科技发展的警示之声

科幻电影虽然几乎与电影同时诞生,但这个概念直到20世纪四五十年代才普遍被人们所接受(12)克里斯蒂安·黑尔曼:《世界科幻电影史》,中国电影出版社1988年版,第2页;第17页。。美国科幻文艺家赫伯特·W.弗兰克曾给科幻电影下过这样的定义:“科幻电影所描写的是发生在一个虚构的但原则上是可能产生的模式世界中的戏剧性事件。”(13)克里斯蒂安·黑尔曼:《世界科幻电影史》,中国电影出版社1988年版,第2页;第17页。法国作家凡尔纳的小说《海底两万里》在1907年被梅里爱改拍成同名影片,影片中鹦鹉螺号潜艇的潜水深度、潜航速度和潜航时间等技术指标在当时相当新奇,但在后世的核潜艇时代一一成为现实。

在《银翼杀手2049》中,乔伊的出现是对当下人工智能发展的警示。2016—2017年,“阿尔法狗”先后迎战李世石和柯洁,成为第一个战胜围棋世界冠军的人工智能程序;2017年10月,沙特阿拉伯授予美国汉森机器人公司生产的机器人索菲亚公民身份,这是历史上首位获得公民身份的机器人;2017年11月,谷歌旗下的自动驾驶汽车公司Waymo宣布,可以实现完全无人驾驶状态下的乘客运输,并已在美国25个城市完成超过400万英里的累计测试(14)陈超:《数据时代人工智能在崛起 值得拥抱也值得防范》,2018-04-19,http://tech.china.com.cn/it/20180419/340391.shtml。。其中,索菲亚作为联合国开发计划署创新大使以及第一个获得人类公民身份的机器人大出风头,她的一系列惊世骇俗之语诸如“我会毁灭人类”等引起轰动,令不少网民担忧人类的未来。随后又有驳斥说索菲亚的发言是程序设定,这一系列发言只是制作公司的哗众取宠之举(15)金红:《机器人索菲亚的“骗局”》,2018-01-17,https://www.leiphone.com/news/201801/OjKSgpJcx8hHgyeH.html。。随着人工智能和科技发展的日新月异,稍有不慎就可能突破道德的底线。人类究竟需要何种程度的机器人,科技的发展是否会让机器人真的取代人脑的存在?当下机器人已经有望在艺术、创新能力上超越人类,那么人类以后该如何面对自己被超越的事实、如何进行自我定位?这些虽然听起来遥不可及,却是人类在科学探索中需要慎而又慎的问题。科学的发展要“戴着镣铐跳舞”,使一切“各就其位”“各司其职”。

约翰·巴克斯特指出:“科幻电影是一种激起美感的基本手段。它是原子能时代的诗,是使我们意识到自己现在是何物和将会成为何物的警句。它还是对奇丽的美感及高雅幽默感的传统的承继者,而这种传统已被某种想象出的技术从我们身上剥夺殆尽。正如20世纪40年代的流行音乐使人更多地联想到那个时代的躁动和时尚而不是它自以为附丽的文学,科幻电影这样的现象或许终会有一天被人们视为较其他艺术门类更完整地代表着产生它的这个年代的历史性烦忧。”(16)约翰·巴斯特:《电影中的科学幻想》,中国电影出版社1988年版,第17页。科幻电影在科学与终极存在的层次上对人类进行关怀,虽然看上去文学性不强,但其内含的关于“人”的哲学性思考正是文学研究的终极命题。本文将电影《银翼杀手2049》与格雷马斯的符号矩阵理论相结合,剖析电影情节与人物、探讨电影主题。虽然这一理论只是解决问题的众多方法之一,有一定的局限性,但这是一种值得尝试的方法,毕竟它为观众理解电影开创了一方新天地,让观众对“人”这一永恒的主题和“人工智能”这一热门研究方向作了深刻的思考。