论我国著作权法中“录音制品”概念的重构

郝亚军

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200333)

《中华人民共和国著作权法实施条例》第5条第2项规定,录音制品是指任何对表演的声音和其他声音的录制品,我国一些主流教科书也认同此种规定,如:录音制品并不限于对表演声音的录制,对其他声音的录制也构成录音制品,具体形式为磁带、CD 等[1](104);“录音制品,主要是指录音磁带、唱片①、激光唱片等,是除电影作品或其他以类似摄制电影的方法创作的作品的录制形式以外,对表演的声音或者其他声音的固定”[2](220);“所谓录音制品,是指任何对表演的声音和其他声音的录制品,包括任何声音的原始录制品,如唱片、录音磁带、激光唱片光盘等”[3](185)。 国务院于 2001 年颁布的《音像制品管理条例》也将音像制品理解为录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等。按照上述解释,录音制品应当是指某种物质载体。我国著作权法第42条以及国务院法制办公室于2014年6月6日公布的《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》(以下简称“《著作权法修订草案》”)第39条均将录音制品作为发行、出租的对象。而关于发行权的对象,《中华人民共和国著作权法》(以下简称“《著作权法》”)第10条第1款第6项明确规定为“原件或者复制件”,是作品的物质载体。关于出租权的对象,《著作权法》第10条第1款第7项规定为 “电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件”。法条虽作如此表述,但一般理解上,出租权的对象还是载有作品的物[4](47)[5](141)。 《著作权法》与《著作权法修订草案》将录音制品作为发行、出租的对象,可以得出的结论是,上述规范是在物质载体含义上使用“录音制品”这一概念的。

一、将录音制品理解为某种物质载体存在的问题

(一)与基础理论相违背

针对知识产权客体性质,不同学者做出了不同的概括。郑成思教授认为,“知识产权的第一个,也是最为重要的特点,就是‘无形’。这一特点把它们同一切有形财产及人们就有形财产享有的权利区分开来”[6](54)。 吴汉东教授认为,“权利客体的非物质性是知识产权区别于财产所有权的本质特征”[7](6)。李扬教授认为,“知识产权本质上是一种无体财产权”[8](9)。有的概括为“无形”,有的概括为“非物质性”,有的概括为“无体”,虽然概括不一,其中存在一些细微差别,但是都可以做出的反面推论是,知识产权的客体不是某种有形物质载体。具体到版权领域,“版权客体一般是有形的,它的‘形’又必须附在一定载体上,但又不能因此在客体与载体之间划等号”[9](42)。在我国著作权法规定的四项邻接权中,表演者权和版式设计权的客体分别是表演活动和版式设计,广播组织者权的客体虽然在节目与信号之间存在一定的争论[10](104),但毫无疑问的是,上述权利的客体都并非某种物质载体。由此可知,大到整个知识产权的客体,小到著作权的客体,有一个共通的特点就是,它们并非某种物质,这是符合物权保护和知识产权保护的分野的。而如果将录音制品理解为某种物质载体,毫无疑问,会将打破这一分野,造成法律体系上的混乱。

(二)用语矛盾

《著作权法》第42条第1款规定,录音制作者对其制作的录音制品,享有许可他人复制、发行、出租和通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利,权利的保护期为五十年,即终止于该制品首次制作完成后第五十年的12月31日。根据该条款的文意,录音制品可以通过信息网络向公众传播。在录音制作者权利条款中,“通过信息网络传播”的含义是以有线或者无线方式向公众提供录音制品,使公众在其个人选定的时间和地点获得该录音制品。《著作权法修订草案》也规定,录音制品能够以无线或者有线方式向公众提供,并使公众可以在其个人选定的时间和地点获得。如果将录音制品理解为某种物质载体,能够被出租、发行没有疑问,但令人困惑的是,物质载体能够通过信息网络向公众传播吗?很显然,物质载体在现有技术条件下,是不能通过信息网络传播的。而 《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT)中向公众提供——通过有线或无线的方式——的对象正是录音制品(phonogram)②。

(三)权利保护上“隔靴搔痒”

根据《著作权法》的规定,录音制作者对该录音制品享有复制权、发行权、出租权和信息网络传播权③。在我国法律上,发行权与出租权的对象是物质载体,针对作为独创性表达的作品而言,发行、出租的是作品的原件或复制件。复制和信息网络传播的对象不可能是某种物质载体,如果复制的是物质载体,那么必然对物质载体有同一性或者实质性相似的要求。但是在理解针对录音制品的复制时,通常不强调载体方面的要求,而是强调对复制录音制品中所包含内容的要求。通过信息网络传播的对象更不可能是物质载体,而是物质载体所包含的内容。例如,王迁教授指出:“对录音、录像制品的复制是指将原有制品中所包含的声音和画面固定在另一载体之上,属于从平面到平面的复制。”“录音、录像制作者享有信息网络传播权,因此,未经录制者许可,将CD、DVD中的录音、录像的内容上传到网络中,供公众在其个人选定的时间和地点在线点播欣赏或下载的行为构成对录制者权的侵犯。”[5](204-205)曹新明教授在谈及唱片制作者权(实际上就是录音制作者权)中通过信息网络传播音像制品许可权时指出,只有取得相关权利人的许可,他人才能将音像制品上录制的内容通过信息网络向公众传播[7](80)。在侵权诉讼中,判定被控侵权内容与权利人的录音制品是否相同,也是对比其中的声音、音源④。由此可以看出,即使将录音制品理解为某种物质载体,对其提供的保护仍然是针对物质载体中所承载的内容的保护,通过物质载体对录音制作者加以保护实际上是“隔靴搔痒”。

二、国际条约中的“录音制品”(phonogram)并非指物质载体

从上述分析可知,将“录音制品”理解为某种物质载体会带来一系列问题。那么将我国《著作权法》中的“录音制品”理解为以唱片、激光磁盘等形式存在的物质载体是否属于理解上的偏差呢?考虑到我国《著作权法》对录音制作者权的相关规范受到《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)、WPPT等国际条约的影响,探究录音制品以及与录音制品有关的网络传播权利的含义,有必要参考国际条约的相关规定[4](173)。

“录音制品”这一术语出现在多个国际条约中,比如WPPT,该条约的名称中即含有“录音制品”这一术语,在条约的正文部分更是大量出现,其中包括第 2、3、5、7、9、12、13、16、17 和 19 条等;《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品的公约》(以下简称“《录音制品公约》”)第 1、2 条等;TRIPS第14条;《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》(以下简称“《罗马公约》”)第 2、3、4、5、10、11、12、14、15 和 16 条等都出现了这一词汇。 在上述条款中,英文版本使用的与“录音制品”对应的词汇为“phonogram”⑤。按照汉语的习惯,一般会将“制品”理解为某种物品⑥,为避免语言习惯的影响,探寻“录音制品”这一词汇的真正含义,有必要参考国际条约关于“录音制品”(phonogram)的规定。

(一)从有关国际条约的定义条款看

《罗马公约》《录音制品公约》和WPPT均对录音制品(phonogram)给出了定义⑦。其中,在WPPT中,“录音制品”(phonogram)系指除以电影作品或其他音像作品所含(incorporated)的录制形式之外,对表演的声音、或其他声音、或声音表现物所进行的录制(fixation)。可以看出,“录音制品”(phonogram)是一种录制(fixation),而且这种录制(fixation)能够被包含于(incorporated)电影作品或其他音像作品之中。试问如果录音制品(phonogram)是某种物质载体,何以被包含于电影作品或其他音像作品之中?国际条约的用语应当是十分准确的,很显然,在此处“录音制品”(phonogram)绝不会是某种物质载体。根据WPPT第2条(b)规定,“录音制品”系指除以电影作品或其他音像作品所含的录制(fixation)形式之外,对表演的声音、或其他声音、或声音表现物所进行的录制。根据《录音制品公约》第1条(a)规定,“录音制品”指任何仅听觉可感知的对表演的声音或其他声音的固定。根据《罗马公约》第3条(乙)规定,“录音制品”是指任何对表演的声音和其他声音的专门录音。这些定义里面都提及了一个词汇fixation,但fixation的含义是“固定”,无论是自然界的声音还是表演的声音,如果没有某种固定,将无法进行后续利用;也只有经过固定,这段声音才能够被确定与区分,才能以财产权的形式加以保护。固定是需要依赖某种物质载体的,但是所固定的内容与物质载体实际上又是不同的东西。在有些国家,获得版权保护的条件之一是作品被固定于某种载体上。例如《美国版权法》第102条(a)款规定,任何作品,必须固定在有形的、可以复制或者可以其他方式传播的介质上,方能享有版权。很显然,美国版权法虽然要求对作品进行固定才能获得联邦版权法保护,但是美国版权法对于作品与其物质载体是加以区分的。实际上,WIPO于1974年颁布的“关于保护表演者、录音制品制作者和广播组织示范法”中曾提出 “体现物”(embodiment)的物质形式要求,但最终为了适应数字时代的发展,WPPT 不再提及物质形式[10](314)。 所以固定(fixation)这一词汇并没有隐含录音制品是某种物质载体的意思。

(二)从WCT、WPPT对各种相关权利对象区分的角度分析

WCT与WPPT对于发行权、出租权的对象和向公众提供权的对象进行了区分。WCT第6条第1款规定,文学和艺术作品的作者应享有授权通过销售或其他所有权转让形式向公众提供其作品原件或复制品的专有权。 WCT第 7条第(1)款规定,(i)计算机程序、(ii)电影作品和(iii)按缔约各方国内法的规定,以“录音制品”体现的作品的作者,应享有授权将其作品的原件或复制品向公众进行商业性出租的专有权。其中WCT中关于第6条、第7条的议定声明明确,该两条中的用语“复制品”和“原件和复制品”,受该两条中发行权和出租权的约束,专指可作为有形物品投放流通的固定的复制品。WCT第8条规定:“在不损害《伯尔尼公约》第 11 条第(1)款第(ii)目、第 11 条之二第(1)款第(i)和(ii)目、第 11 条之三第(1)款第(ii)目、第 14 条第(1)款第(ii)目和第14条之二第(1)款的规定的情况下,文学和艺术作品的作者应享有专有权,以授权将其作品以有线或无线方式向公众传播,包括将其作品向公众提供,使公众中的成员在其个人选定的地点和时间可获得这些作品。”从以上三个条文的对比中能够很清楚地看出,发行和出租的对象都是作品的原件和复制品,而向公众传播的对象是作品,没有添加原件和复制品的后缀。很明确的是,在WCT中,向公众传播的对象是作品,发行和出租的对象是承载作品的物质载体。WPPT第12条第(1)款规定,“录音制品”制作者应享有授权通过销售或其他所有权转让形式向公众提供其“录音制品”的原件或复制品的专有权。WPPT第13条规定,“录音制品”制作者应享有授权对其“录音制品”的原件和复制品向公众进行商业性出租的专有权,即使该原件或复制品已由“录音制品”制作者发行或根据“录音制品”制作者的授权发行。在上述两个条文中,“通过销售或者其他所有权转让的方式向公众提供”与“向公众进行商业性出租”的对象不是“录音制品”(phonogram),而是“录音制品”的原件或者复制品(the original and copies)⑧。WPPT 第14条规定,“录音制品”制作者应享有专有权,以授权通过有线或无线的方式向公众提供其 “录音制品”,使该“录音制品”可为公众中的成员在其个人选定的地点和时间获得。该条文中通过有线或者无线方式提供(making available by wire or wireless)的对象是“录音制品”(phonogram)。

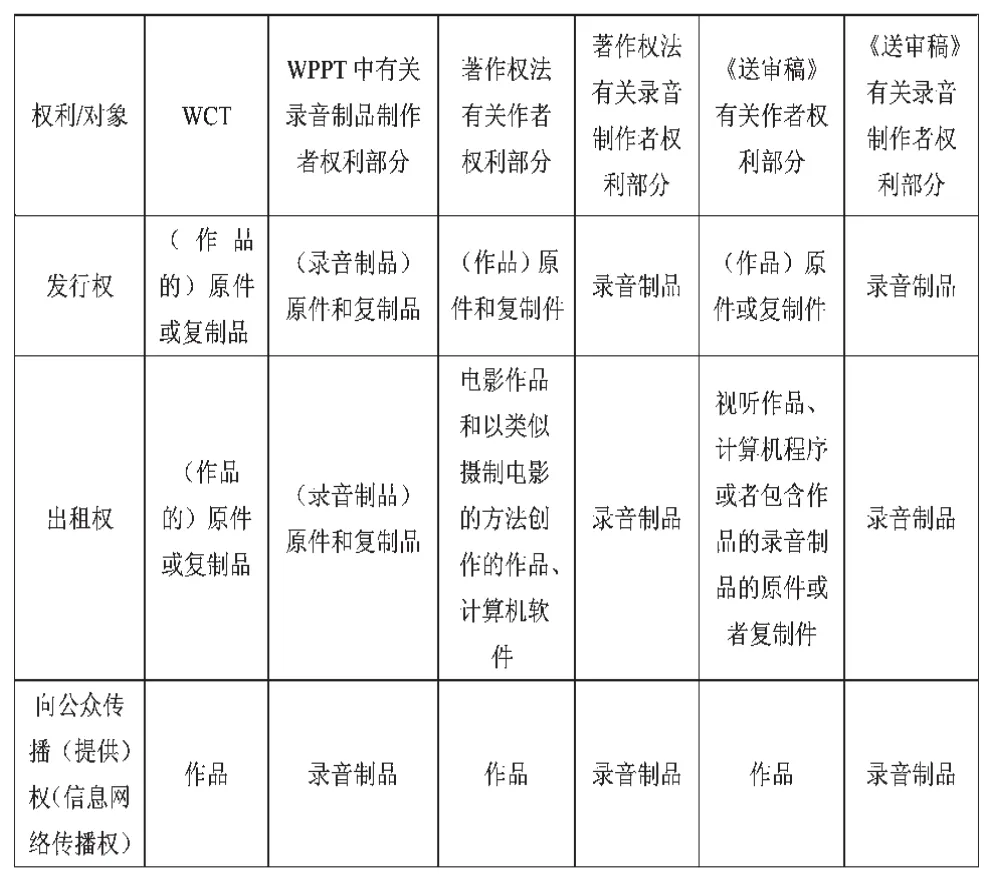

WCT对作品和作为作品载体的原件与复制品进行了区分,发行和出租的对象是物质载体,向公众传播的对象是作品;同样的,WPPT对“录音制品”和“录音制品”的原件和复制品进行了区分,发行和出租的对象是物质载体,而向公众传播的是 “录音制品”(phonogram)(参见表1)。此处针对不同权利的对象使用不同的词汇,应当是有其意义的。

通过上述对比可知,两个互联网公约在发行权、出租权和向公众传播(提供)权的条款中对物质载体和载体承载内容进行了某种区分。“录音制品”并不是某种物质载体,否则WPPT中出租和发行的对象中不会加上原件(the original)的后缀;也不可能将“录音制品”(phonogram)作为向公众提供权的对象[11](59)。

表1权利对象区分表

(三)从互换词汇“sound recordings”角度看

TRIPS中对“录音制品”(phonogram)还给出了另外一个词汇 “sound recordings”,TRIPS没有对该词汇进行解释,但该词汇出现在美国、澳大利亚、英国等国家的版权法律中。在美国版权法中,“录音作品”(sound recordings)是一类特别的作品。《美国版权法》第101条规定:“录音作品(sound recordings)是指由一系列音乐、语言或其他声音(但不包括电影或其他音像制品的配音)的固定而产生的作品,无论声音的物质载体(如唱盘、磁带或其他录音制品)的性质如何。”美国版权法还为录音作品的物质载体专门给出了一个词汇“录音制品”(phonorecords)。 《美国版权法》第101条规定:“录音制品(Phonorecords)是以现在知道或者之后发展出来的任何方法固定声音的物质载体,从该载体中能够直接或者借助其他机器、设备声音能够被感知、复制或者以其他方式传播。录音制品(Phonorecords)包括声音被首次固定的物质材料。”可以看出,“录音作品”(sound recordings)与“录音制品”(phonorecords)是不同的。 “录音作品”(sound recordings)并不是指某种物质材料,而是美国法上的一种作品类型 (美国并不区分作品与邻接权的客体);“录音制品”(phonorecords)则是指某种物质载体。在英国,sound recordings也被认为是一种作品类型⑨。在澳大利亚,“录音作品”(sound recording)是指体现(embodied)于载体(record)上的声音的集合(aggregate),并明确指出record包括包括唱片、磁带、纸(paper)、电子文件或其他体现声音的设备⑩。TRIPS并未对sound recordings给出解释,而在TRIPS的重要参与国美国、英国和澳大利亚的版权法律中均用到这一词汇,但在上述国家的版权法中,录音作品(sound recordings)均未表明为某种物质载体。这可以从侧面印证国际条约中的“录音制品”并非某种物质载体。

三、“录音制品”是被录制的以某种形式表现的特定声音

如上所述,将“录音制品”理解为物质载体会带来法律体系的内部混乱、用语矛盾等问题,而且这一理解又没有国际条约上的依据。那么“录音制品”究竟是什么呢?

根据WPPT第2条(b),“录音制品”系指除以电影作品或其他音像作品所含的录制(fixation)形式之外,对表演的声音、或其他声音、或声音表现物所进行的录制。根据《录音制品公约》第1条(a),“录音制品”指任何仅听觉可感知的对表演的声音或其他声音的固定(fixation)。根据《罗马公约》第3条(乙),“录音制品”是指任何对表演的声音和其他声音的专门录音(fixation)(有关fixation的问题,在本文第二部分已有交代)。虽然三个定义略有区别,但实质部分都是相同的,即“录音制品”是对表演等声音的录制(fixation),更加符合中文的表述就是被录制的特定声音。

此外,从法律为录音制作者提供保护的目的出发也能得出相同结论。邻接权的目的是为了保护特定自然人和法律实体的法律利益,这些主体要么对作品向公众的传播做出了贡献;要么生产出了不符合版权体系中作品的要求,但又体现创造力、科学或者组织技巧并足以获得与版权相似权利的保护的客体[12](174)。对于录音制作者提供保护是因为制作者为文化生活服务进行了投入[10](66)。但著作权制度为录音制作者提供保护是源于声音录制、唱片及磁带等载体制作等整个过程的投入吗?实际并非如此。WPPT关于第3条第 (2)款的议定声明:为了适用第3条第(2)款,不言而喻,录制系指完成原始带(母带)。《著作权法实施条例》第5条第4项规定,录音制作者是指录音制品的首次制作人。上述条文表明,版权保护关注的是声音的首次录制行为,录音制作者相关权利自首次录制完成之时即产生;对于录音制作者提供保护是因为录音制作者的首次录音行为,而非后续的制作大量的唱片、磁带等物质载体的行为。而这一规定与行业实践也是契合的,据国际音像制作者联合会(IFPI)2016年的统计报告,作为音乐行业的主要投资者,唱片公司在聘请歌手、歌曲创作和获得授权方面投入28亿美元,约占其收入的17%。可见,唱片公司等录音制作者的主要投资是在录音的前期准备工作上,而非后续制作唱片等物质载体的行为,这一点在网络时代更为明显,现在一些唱片公司通过网络渠道来发布其音乐产品,将不存在制作物质载体的行为,认为录音制作者权保护的是录音制作者对制作物质载体的投资,是与数字化音乐趋势相违背的。此外,虽然录音制作者权也能控制包含录音的物质载体的发行和出租,但是这种保护不是因为载体本身,而是因为载体包含有被录音制作者首次录制的内容。同样的,作者能够控制载有其作品的物质载体的发行,不是因为作者制作了该物质载体,而是因为该物质载体承载了其作品。表演者能够控制录有其表演的物质载体的发行,并不是因为表演者制作了该物质载体,而是因为该物质载体承载了其表演。载体本身的保护是由物权制度实现的,对录音制作者提供保护是为了保护其首次录制行为。而首次录制行为产生的内容就是被录制的特定声音。声音是无形的,是肉眼不可见且短暂的,这些特点决定了我们难以为其提供保护。但是如果某段声音被记录下来,这段声音就是确定的,就具有了通过财产权制度加以保护的可能性。录音制作者权保护录制者对声音的首次录制活动,“录音制品”制作者权的客体只能是录制的声音,而非声音所承载的内容(比如,被记录的音乐作品),因为声音中所承载的内容并非由录音制作者生成,这是录制者权利客体与音乐作品客体的一个重大区别。录制者不能禁止其他录制者聘用相同的表演者录制并进行独立制作效果几近相同的录音制品,与其制售的录音制品进行完全的市场竞争。录音制作者只能对其录制的特定声音享有权利,因为只有被录制的特定声音才是首次录制产生的成果。

综上所述,将“录音制品”理解为某种物质载体,与国际条约的规定并不一致,而且会引发一系列的问题,是一种误解。实际上,“录音制品”是被录制的以某种形式记录的特定声音。我国长期将 “录音制品”理解为某种物质载体,未将“录音制品”与其载体加以区分,可能是受翻译的影响,因为“制品”本来就有物的意思。实际上,将英文词汇“phonogram”翻译为“录音”是比较妥当的。考虑到这一用语已经被写进多部法律,并为公众所熟悉,我们不能对这一用语进行改变,但是对该用语的真实含义予以澄清是必要的。澄清的有效手段就是在此后的著作权立法中,明确录音制作者有关权利的对象:复制、信息网络传播的对象是“录音制品”,而发行、出租的对象是“录音制品”的原件和复制件。本文为了讨论的聚焦,并未谈及录像制品,录像制品在此问题上与 “录音制品”存在类似情况,可以相同方式对“录像制品”的含义予以澄清。

注释:

①唱片并非我国《著作权法》上的规范用语,对于该概念的理解只能参见相关工具书。《现代汉语词典》将唱片解释为“用虫胶、塑料等材料制成的圆片,表面有记录声音变化的螺旋槽纹,可以用唱机把所录的声音重放出来。”参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(第5版),商务印书馆2006年版,第157页。

②WPPT第14条。

③《著作权法》第42条。

④下文将提及,在TRIPS中还使用了“sound recordings”这一词汇。

⑤例如《现代汉语词典》就将制品解释为“制造成的物品”。参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(第5版),商务印书馆2006年版,第1757页。

⑥ 《罗马公约》 第3条 (乙);《录音制品公约》 第1条(a);WPPT 第 2 条(b)。

⑦WPPT 关于第 2 条(e)项,第 8、9、12、和 13 条的议定声明指出,这些条款中的用语“复制品”和“原件和复制品”,受各该条中发行权和出租权约束,专指可作为有形物品投入流通的固定的复制品。

⑧See Copyright, Designsand Patents Act 1988,5A(1).

⑨See Copyright Act 1968, Sec.10(1).

⑩关于此点还可以参见《录音制品公约》第1条(b)、《罗马公约》第 1 条(丙)。