基于Footscan的足底力学特征与行走速度相关关系的研究

吴烨铎 中国刑事警察学院

引言

在传统足迹步态特征检验的基础上[1]研究足底压力的形成、分布以及所反映的规律,对分析步态特征有着重要的意义。通过Footscan足底压力分布测试系统测量足底压力[2],由此对步法特征中主体特征和伴生特征的可靠性和价值做进一步探讨,可以为步态识别工作提供有利支撑,使步态识别更趋准确,有助于公安工作中理解和应用基于足底力学特征对犯罪嫌疑人的身份识别及认定。

行走是以人体为载体的一种动态平衡过程,其中维持这种动态平衡需要复杂的力的作用,而这种复杂的力又是有规律的,其中足底力学特征作为足迹形成的重要因素,其对地面的反作用力[3]影响足迹的凹凸结构形象(三维特征)和客体表面介质的变化,对其展开研究具有重要意义。步态特征也称足的力的效应特征,其中足底力学特征对起足、落足和支撑三个阶段出现主体特征及可能出现的伴生特征有着直接的影响。传统足迹检验鉴定工作更多的是对足迹予以定性的研究,存在人为经验的影响,不利于从定量的角度研究足迹,而系统可以精确记录足底压力随时间的变化,为研究步态特征提供了极大便利。

本文中,笔者以青年男性作为研究对象,分析在不同速度行走条件下个体的足底力学特征的稳定性和特异性。本文利用比利时RSscan公司生产的Footscan足底压力分布测试系统(以下称系统),50名青年警校学员作为受试者以三种速度自然行走各十次,系统实时记录在不同速度状态下左右足足底峰值压力、足底峰值压强、接触面积[4]和压力-时间积分、负荷冲量等数据。利用最小二乘法可以对足底压力与时间的数据做非线性拟合,求出其高次多项式来近似表示函数并求出其R平方值(趋势线拟合程度的指标,范围在0~1之间,当R平方值越接近1时,趋势线可靠性越高),通过观察这些函数表达式及图像,发现在不同速度下各区域的压力变化具有一定的规律性。另外,针对足底各区域与地面接触时间百分比值的分析,发现足底各区域与地面接触时间占全足接触时间的比例在某一固定区间浮动,保持整体稳定的分布。综合受试者行走时足底压力与时间的关系和足底各区域与地面接触时间百分比,说明个体以不同速度行走足底力学特征仍具有稳定性和特异性。

一、对象和方法

时间及地点:于2019年3月/2019年7月在中国刑事警察学院足迹综合实验室完成。

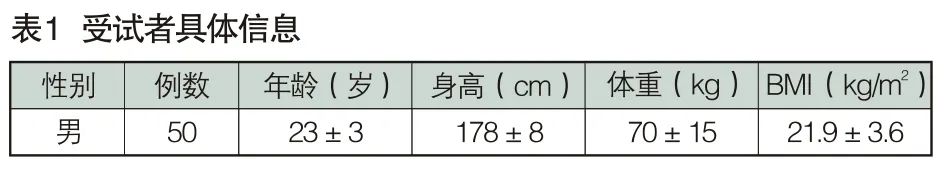

对象: 50名适龄的男性在读本科生和研究生,年龄20至26岁。其具体信息见表1。

images/BZ_54_296_1457_340_1487.pngimages/BZ_54_368_1457_460_1487.pngimages/BZ_54_461_1457_553_1487.pngimages/BZ_54_556_1457_585_1486.pngimages/BZ_54_892_1514_946_1541.pngimages/BZ_54_1130_1566_1188_1587.png

纳入标准:所有受试者身体条件必须符合《公安机关录用人民警察体检项目和标准》。

排除标准:有足踝急性或慢性损伤、足踝脱位和足踝骨折病史的警校学员。

衣着条件:上下装为夏季执勤服,鞋为订制无鞋底花纹运动鞋。

主要仪器:比利时RSscan公司生产的Footscan足底压力分布测试系统,Footscan压力平板由低磁滞的压阻式传感器构成,传感器呈矩阵排列,密度为4个/cm2。本次实验数据单足采样频率为126.01赫兹。

受试者行走速度划分标准:使用音乐节拍器自定义,慢速行走75步/分钟、中速行走95步/分钟、快速行走115步/分钟。

受试者足底压力动态分析:所有受试者穿订制无鞋底花纹运动鞋在系统中检测,以上述三种速度自然行走,记录脚踩在足底压力测试板上前两步左右足的动态足底压力。其中,三种速度各进行十次记录,每十次分别包含左足先记录和右足先记录各五次,即单个受试者采集三十组数据。测量指标为足底峰值压力、足底各区域接触地面时间、足底峰值压强、接触面积和冲量(如图1),提取的特征指标为足底压力-时间曲线、足底各区域与地面接触时间百分比值[5]。

数据采集与分析采用Footscan配套软件Footscan 7 gait 2nd generation。软件将足底自动分为十个区域:第一趾骨、第二至第五趾骨、第一跖区、第二跖区、第三跖区、第四跖区、第五跖区、足弓区、足跟内侧区和足跟外侧区,如图2。

主要分析指标:足底压力-时间曲线,足底各区域与地面接触时间百分比值。

数据分析:首先数据应用Footscan自带配套软件Footscan 7 gait 2nd generation进行分析,得到需要分析的原始数据及特征曲线。所有数据使用MATLAB和EXCEL软件处理。

二、实验结果与分析

本实验采集了三种速度状态下50名青年男性的足底压力分布情况。

(一)足底压力-时间曲线

足底压力是人体静止或动态行走时地面给予人足的反作用力[3],足底压力传感器将压力记录下来,经过软件分析,得到足底压力与时间的关系曲线即足底压力-时间曲线。其中每一名受试者有效数据为三十组,软件将足底分为十区,每区都有不同的代表色,部分曲线如图3所示。针对实验数据,绘制出所有受试者足不同分区压力时间曲线,分析受试者以三种速度行走,足底十个分区的压力变化随时间的变化呈一定的规律分布。

1. 个人压力-时间曲线

对个人的各区域足底压力变化进行纵向对比,结果表明每名受试者足底十个区域的压力-时间变化曲线大致呈相同的走势,多项式非线性拟合后的曲线均存在一定的相关性。例如,图4显示了某受试者慢、中、快速各两次的第一趾区压力-时间变化曲线,受试者在不同速度状态下行走,第一趾骨压力随时间的变化规律为到一定时间压力突增又突降,图像成“单峰状”,对数据进行六次多项式非线性数据拟合后,各曲线呈现出明显的相关关系。其中,每条拟合曲线的R平方值均超过了0.77,说明拟合曲线的可靠性较强。

2. 不同人压力-时间曲线

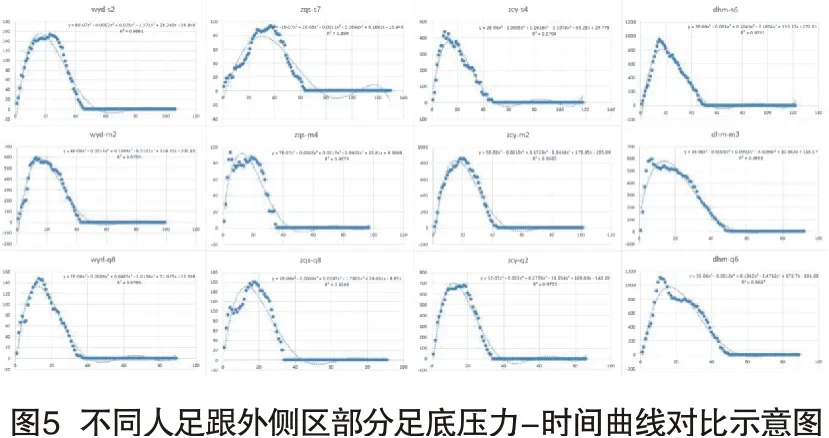

对不同人的各区域足底压力变化进行横向对比,结果表明不同青年男性足底十个区域的压力-时间变化曲线走势有所差异,多项式非线性拟合后的曲线也存在明显差异,说明不同青年男性的足底压力变化不同。例如,图5显示了四名受试者的足跟外侧区慢、中、快速行走的足底压力-时间曲线,直观上四名受试者的足底压力变化明显不同。对数据进行五次多项式非线性数据拟合后,R平方值均超过0.90,四名受试者的多项式存在明显差异。

(二)足底各区域与地面接触时间百分比值

成趟足迹中,单个足迹的形成与地面有一定的接触时间,利用系统记录足底各区域与测试板接触时间,通过EXCEL软件计算各分区占接触时间的比例并画出扇形图进行分析,如图6。

1. 第二至第五趾区与地面接触时间百分比值

分析数据发现,同一名受试者以相同或不同速度行走,第二至第五趾区接触时间百分比值各不相同,第二至第五趾区与地面接触时间无明显规律性。结合受试者普通行走状态分析,他们在行走过程中足部着力点主要集中在第一趾区、足跖区、足弓区和足跟区,由于实验条件或引申到自然走路时存在外在条件及心理因素的干预,实际行走状态会产生细微的变化,而这些变化主要影响于第二至第五趾区的足底压力。综合来看,第二至第五趾区与地面接触时间在本实验条件下无规律性,故在计算足底各区域与地面接触时间百分比值时排除了本区的数据。

2. 其余足底九个区域与地面接触时间百分比值

研究发现,受试者足底第一趾区、第一跖区、第二跖区、第三跖区、第四跖区、第五跖区、足弓区、足跟内侧区和足跟外侧区九个区域,在占整个接触时间的比例非常稳定。

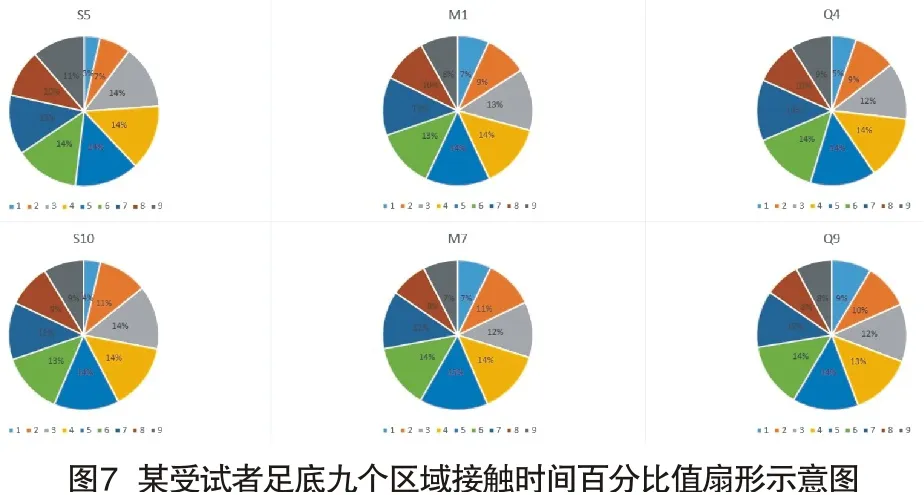

以上述九个区域接触地面时间作为整体,对五十名受试者足底九个区域与地面接触时间百分比数据进行统计,第一趾区占总体3%~9%、第一跖区7%~11%、第二跖区12%~14%、第三跖区9%~14%、第四跖区13%~15%、第五跖区13%~16%、足弓区12%~14%、足跟内侧区8%~13%和足跟外侧区7%~13%。不同受试者时间百分比各不相同,且每个受试者足底各区域的接触地面时间所占百分比可以稳定在某一区间。以某受试者为例,抽取三十趟足迹中慢、中、快速的足迹各两趟左足与地面接触时间数据,制成扇形示意图(如图7),从图中可以发现各区域接触地面时间比具有稳定性。示例很好地反映了五十名受试者的整体情况,说明不同速度情况下个体足底力学特征具有稳定性。

3. 不同人其余足底九个区域与地面接触时间百分比值

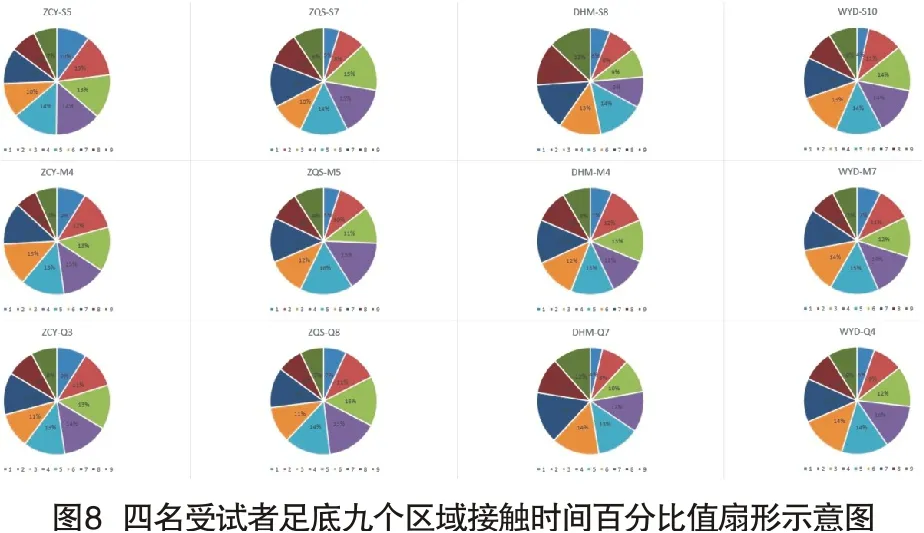

对不同受试者其余足底九个区域与地面接触时间数据进行横向对比,发现不同受试者其余足底九个区域与地面接触时间有明显差异。以这九段时间为整体绘制扇形图差异愈加明显,据统计不同人第一趾区、足跟内侧及足跟外侧与地面接触时间百分比差异最大,这直接印证了步态特征中起足蹬痕、落足踏痕和磕痕、支撑坐痕个体的稳定性和差异性。从数据库中随机抽取四名受试者为例,四名受试者其余足底九个区域与地面接触时间百分比值明显不同(如图8)。示例很好地反映了五十名受试者的整体情况,说明不同速度情况下个体足底力学特征具有特异性。

三、结语

通过统计并分析青年男性的足底压力数据,发现青年男性以不同速度行走足底各分区压力随时间变化均有一定的规律性,其中第一趾区、第一跖区、足弓区、足跟内侧区及足跟外侧区的规律变化均相对稳定,并且不同青年男性足底压力随时间变化情况差异较大。说明青年男性不同速度状态下行走足底压力变化呈现出较强的稳定性和特异性。趾区的压力直接影响起足阶段的蹬痕,跖区的压力直接影响起足阶段的抬痕、落足阶段的跄痕、支撑阶段的压痕,跟区压力直接影响落足阶段的踏痕、支撑阶段的坐痕。通过实验证明,第一趾区、足跖区、足弓区、足跟内侧区及足跟外侧区足底压力变化的稳定性和特异性不受个体行走速度的影响,在侦查实践过程中可以减少速度对足迹检验的影响。同时,根据足底压力变化的特异性可以就某区域的足底压力反映的有价值的主体特征或伴生特征进行着重分析,为同一认定提供可靠的依据。

本实验中分析五十名受试者足底第二至第五趾区与地面接触时间数据时,发现同一人或不同人此项数据在本实验条件下无法发现规律,则行走速度的变化对青年男性足底第二至第五趾区与地面接触时间无规律性。在足迹检验实践中,应注意青年男性足底第二至第五趾区由于与地面接触时间不定而形成的压痕或抠痕等特征可以不作为足迹认定过程中的本质符合特征,以免影响足迹检验的准确性。

足底十个分区中第一趾骨、第一跖区、第二跖区、第三跖区、第四跖区、第五跖区、足弓区、足跟内侧区及足跟外侧区九个区域占整个足底接触地面时间的比例非常稳定。另外,不同青年男性足底各区域与地面接触时间百分比值均不同,可以很好地说明人体足底压力的特异性。青年男性中,足趾区尤其是第二至第五趾区由于速度、客观条件及心理等因素的干扰和行走时地面与足或鞋接触的多种情况,导致第二至第五趾区与地面接触时间随机变化;第一跖区、第二跖区、第三跖区、第四跖区、足弓区及足跟内侧区六个区域的时间占比最为稳定,体现出青年男性行走动力定型的稳定性和特异性,为足迹检验理论的科学性提供依据。