无骨折脱位型颈脊髓损伤的分类与手术治疗研究

吴成如,汪念,孙军战,顾庆陟,蒋传海,孙国荣

(1.中国人民解放军联勤保障部队第901医院骨二科,安徽合肥 230031;2.中国人民解放军联勤保障部队第902医院药械科,安徽蚌埠 233000)

近年来,随着MRI检查的普及,轻微脊髓损伤检出率显著提升[1-3]。研究表明,每年10万人中约75人发生脊髓损伤,而1/3的人群由颈椎外伤致病。此类人群中,30%~50%的患者因“轻微”外伤而引起相对较重的颈脊髓损伤症状,且伤后影像学表现无明显颈椎骨折、脱位,学术界称之为“无骨折脱位型颈髓损伤(cervical spinal cord injury without fracture and dislocation,CSCIWFD)”[4]。多数CSCIWFD患者接受治疗可获得满意预后,但亦有少数患者预后较差,其主要特征为:相对年轻、就诊时神经功能差、MRI示脊髓损伤明显、颈部前纵韧带断裂等,手术对其帮助相对有限,笔者将此类患者定义为“前纵韧带断裂型颈脊髓损伤”,并据此提出了CSCIWFD的分类方式。本研究中,笔者系统分析了中国人民解放军联勤保障部队第901医院自2011年1月~2017年4月行手术治疗的124例CSCIWFD患者临床资料,并结合国内外相关文献,提出CSCIWFD的分类依据,同时探讨不同类型CSCIWFD患者的临床特征、手术预后情况。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

共收集124例CSCIWFD患者的临床资料,均符合以下纳入标准:①存在脊髓、神经损伤表现,X线、CT未见明显骨折、脱位,MRI见异常信号;②内固定器械由同一厂家提供;③随访时间在12个月以上。排除标准:①X线片、CT存在骨折或脱位表现;②既往陈旧性脊髓损伤患者;③颈椎肿瘤、结核等疾病患者;④随访不足12个月。

1.2 特征分析

①性别:男75例,女49例。②年龄:23-87岁,平均(56±4.5)岁,其中0~29岁13例,30~39岁16例,40~49岁40例,50~59岁39例,60~69岁11例,70~89岁5例;年龄集中于40~59岁(63.7%),其中40岁以上患者占比76.6%。③损伤节段:C2-314例,C3-415例,C4-539例,C5-642例,C6-714例;主要集中于C4-5、C5-6节段(65.3%)。④影像学表现:所有患者均有完整的影像学资料,其中单节段椎间盘突出22例,多节段椎管狭窄及椎间盘突出19例,黄韧带肥厚或骨化25例,后纵韧带骨化12例,发育性颈椎管狭窄13例,椎体后缘骨赘形成10例,无颈椎退变性改变者23例。⑤外伤类型:45例为车祸、重物砸伤、高空坠落和运动伤等较重外力,79例有平地跌倒、头不慎碰壁等轻外力致伤;按受力机制划分:颈部过伸性伤70例,屈曲性伤29例,不详25例。

1.3 临床分类及手术方案

分析上述患者的影像学特征、外伤类型及病理基础,笔者将CSCIWFD分为三种类型,具体分型方法及对应的手术方式见表1:

表1 CSCIWFD患者的临床分型及手术方案

其中,III型患者情况特殊,既往无或仅有轻微颈椎基础疾病,颈椎管储备空间充足,脊髓无压迫。其损伤原因常为较大暴力所致,头部在承受暴力后,受力近端椎体瞬间向受力方向移动,椎管容积瞬间减少,当外力消失后,借助前、后纵韧带及黄韧带的弹性,椎体序列恢复如初,称“挥鞭样”损伤,作者认为此类患者在受伤过程中出现一过性的颈椎脱位-复位。虽颈椎序列无改变,但此时损伤却已存在,MRI检查可见脊髓信号明显改变,并有严重的脊髓、神经损伤症状,多为完全或重度不完全脊髓损伤,遗留功能少,常有合并伤、多发伤,手术治疗后恢复有限。此类患者虽无明显椎体骨折、脱位,但在MRI检查中可发现相应节段的前纵韧带损伤或断裂,并伴有前方椎间盘破裂,血肿。

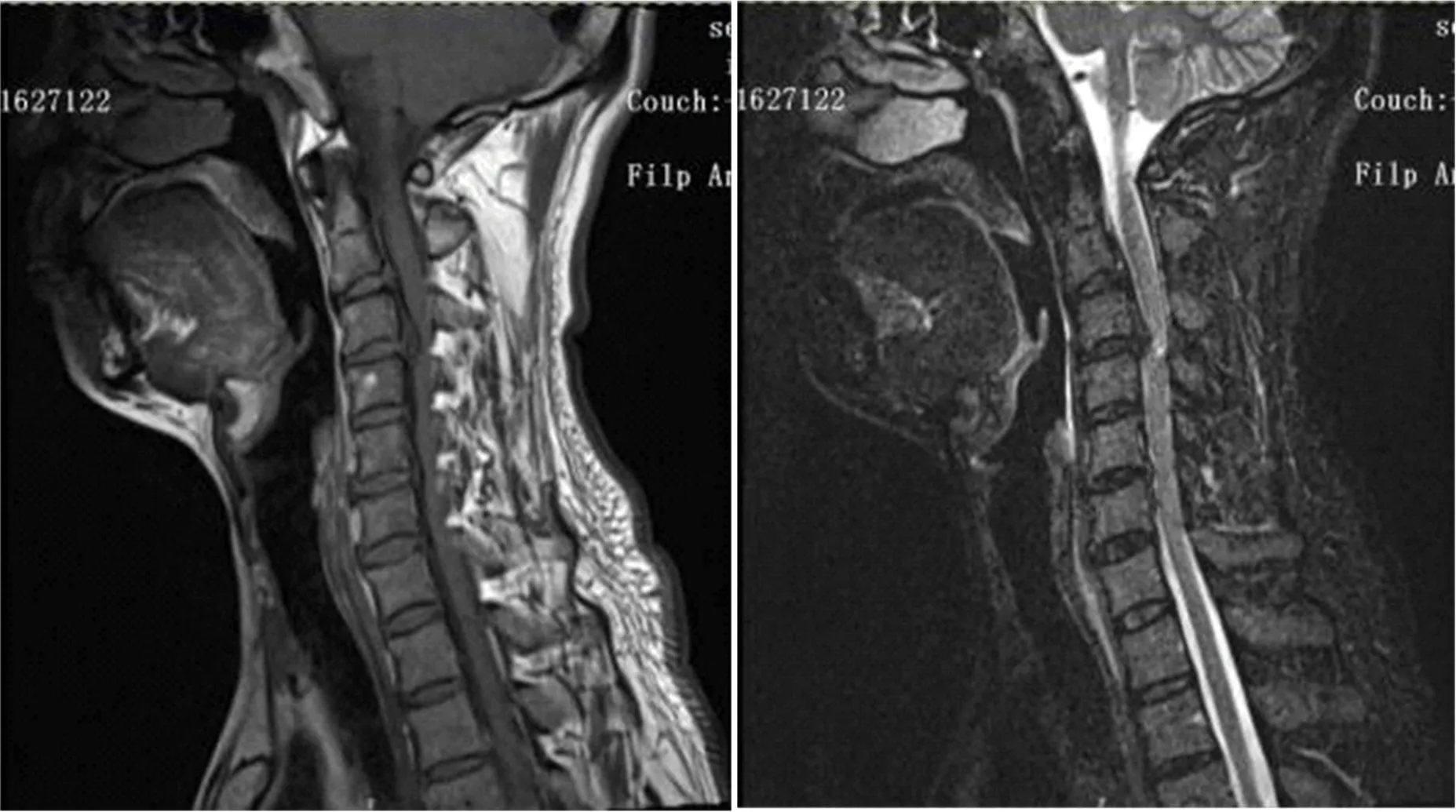

此外,多节段椎管狭窄及椎间盘突出患者受伤后,可见多节段脊髓信号改变,术中需行多节段减压(见图4)。

图1 颈椎间盘突出的MRI表现

图2 颈椎管狭窄的MRI表现

图3 颈椎前纵韧带损伤的MRI表现

图4 患者,女,65岁,颈脊髓损伤伴四肢不全瘫(ASIA:C级),采用经前路C3-4椎间盘切、椎间融合+C5椎体次全切除椎管减压+钛笼置入内固定术。术前行MRI检查示多节段颈脊髓损伤,术后X线片示内固定良好

1.4 疗效评价

采用日本骨科学会JOA脊髓功能评分系统,对患者术前及术后12个月的神经功能进行评分,并计算术后改善率。术后改善率=(术后评分-术前)/(17-术前)×100%。统计分析比较三组患者组内术前、术后JOA评分,组间比较术后改善率。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 CSCIWFD患者手术前后JOA评分比较

I~III型患者行手术后的JOA评分均较术前有显著改善,手术前后差异均有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 I~III型CSCIWFD患者手术前后JOA评分

2.2 I~III型CSCIWFD患者术后JOA改善率比较

组间比较,I型与II型患者的JOA改善率差异无统计学意义(P>0.05),I型与III型、II型与III型比较,差异均有统计学意义(P<0.05,表3)。

表3 I~III型CSCIWFD患者术后JOA改善率比较

3 讨论

3.1 CSCIWFD致伤机制

CSCIWFD在临床中属特殊且常见的颈髓损伤,仅通过X线、CT等常无法准确诊断,易漏诊。原发颈椎病变是引起此类损伤的病理学基础[5-7],包括急性颈椎间盘突出、颈椎管狭窄、后纵韧带骨化、椎体滑脱等[8]。此类患者椎管的储备空间直接或间接减少,脊髓在椎管内的活动空间明显受限,其在遭受外力情况下的退让空间减小[9]。在外力作用下,颈椎前方过伸,椎间关节轻度移位,颈椎后方软组织(如增生的黄韧带)发生皱褶,使无退让空间的脊髓瞬间受压,进而发生损伤。当外作用力消失后,借助周围韧带及软组织的弹性,可将移位椎体序列恢复如初,故在伤后进行X线片及CT检查时无法发现骨折或脱位,但此时损伤已存在[10-11]。

在日常生活中原本对人体无明显伤害的轻微外力,却是造成此类患者颈髓损伤的常见原因,此时,处于临界状态下的颈脊髓都将受到挫伤、压迫、冲击,引起损伤。尹飞等[12]认为,当颈椎过度屈伸时,椎间盘及后方软组织会形成类似的“嵌夹”效应,进而引起相应损伤。有学者研究发现,颈椎病患者受外力后,颈脊髓损伤的风险是正常人群的124.5倍。这也进一步表明,各种致使颈椎管储备空间减少的颈椎病是CSCIWFD发生的病理基础[13]。

3.2 CSCIWOFD的临床特征

统计分析CSCIWFD患者的临床资料,具有以下特点:①以过伸伤为主;②C4-5、C5-6为损伤高发节段,分析其原因为颈椎活动集中在C4-5、C5-6、C6-7,且C5-6的屈伸活动范围最大。C5-6的半屈-中立-半伸活动度明显优于其他节段,相关分析表明,C5-6节段在生活中使用最多,故其更易发生椎体退变。本组资料的损伤节段集中于C4-5、C5-6节段,反向验证了此观点。③年龄多集中于40-59岁(占63.7%),而40岁以上患者比例更高达76.6%。分析原因,随着年龄的增长,椎间盘的营养随之进行性降低。因椎间盘内的血管硬化以及终板钙化等原因,致使椎间盘的退变加重,进步减少椎间盘的营养供应,使营养物质弥散性下降,阻止营养从血中向椎间盘运输,加快退变。且随着患者年龄的增长,受到轻微外力损伤的比例也逐渐增加[14]。因能量小,老年人损伤后,为完全性损伤的可能较小,治疗后神经功能恢复较满意。

3.3 CSCIWOFD的分型及手术预后

上文笔者已提出,I型致伤多源于外力作用下的颈椎间盘急性损伤后突出或脱出,受压因素明确,致脊髓持续压迫性损伤。在临床中,前路颈椎间盘切除术可以最直接地解除压迫因素。分析Ⅱ型损伤,患者均伴有基础颈椎病引起缓冲空间消失的病理性基础,故在外力下易造成颈脊髓损伤。该类损伤脊髓受压的方向来自于脊髓腹背侧,故采用前路椎体次全切除术治疗,往往可取得满意效果。本组研究中,I、II型患者在术后均可取得较好效果,JOA评分均得以明显提高。

分析其病理因素,椎管室是由骨性及纤维性组织构成的密闭性结构。患有基础性颈椎疾病的患者在遭受瞬间外力时,临危状态下的脊髓受到撞击损伤后,脊髓继而出现反应性髓内充血、脊髓血管痉挛,致使髓内缺血及细胞水肿等原因,导致脊髓内压力增高,进而引起血管通透性增高、渗出增加,进一步增加髓内压力。损伤后的脊髓处于受压的窘迫状态,且由于脊髓存在于椎管的密闭空间内,如不及时采取外科手术干预,则会出现“缺血-水肿-缺血”这一类似于“骨筋膜间隔综合征”的恶性循环,进而使颈脊髓发生变性、坏死。故应尽早解除压迫,终止其病理改变,为神经功能的恢复创造有利环境[15]。因此,I、II型患者在损伤后早期接受手术治疗,可获得良好的预后。本研究也证明了这类观点。

反观III型患者,其术后JOA评分无大幅度提升,神经功能与I、II型患者相比较不甚理想,少数患者甚至进一步恶化。III型患者属于CSCIWFD中的特殊类型,笔者将其定义为:前纵韧带破裂型CSCIWFD。此类患者多数不伴有颈椎基础疾病,且年龄较轻,故其颈椎稳定性差,损伤后大部分患者出现急性颈椎间盘破裂,且相应节段的前纵韧带破裂,并伴有前方血肿,说明患者所受外力为较大的致伤力,例如交通事故、高处坠落伤等高能量损伤,此类患者的损伤机制并不完全符合CSCIWFD 的“轻微外力-较重脊髓损伤”概念,就诊时已伴有较差的神经功能,虽影像学上颈椎无明显退变或骨折脱位,但MRI检查可见颈脊髓信号明显改变,损伤严重,临床观察到III型患者脊髓损伤更重,多为完全或重度不完全的脊髓损伤,遗留神经功能少,手术对神经功能恢复的帮助不大。因此,此类患者不能按常见的CSCIWFD对待。

综上所述,手术治疗I、II型CSCIWFD患者的效果较好,术后脊髓功能恢复效果明显。而III型CSCIWFD患者的损伤机制、程度及手术预后均与I~II型患者迥异,临床上应予以高度关注,对其病情的判断、手术方案的制订以及与患者及其家属的沟通,特别是对神经功能预后的评估等方面均应慎重,不能完全按照常见CSCIWFD的模式处理。笔者主张III型患者伤后应积极接受手术治疗,对后期神经功能恢复具有重要意义。