教育信息化指数构建及应用研究

吴砥 邢单霞 阳小 卢春

[摘 要] 在教育信息化2.0阶段,通过开展教育信息化评估准确了解区域教育信息化发展现状,是教育行政部门制定教育信息化政策、推动教育信息化发展的重要支撑。文章在借鉴社会领域的各类发展指数和探索性研究的基础上,构建了教育信息化指数。该指数由基础设施、数字教育资源、教学应用、管理信息化、机制保障等五个维度指数构成。该指数用于反映区域层面教育信息化综合发展水平,以此为基础对中部H省份开展了实证研究。

[关键词] 教育信息化; 指数; 构建; 监测评估

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

一、引 言

准确评估教育信息化发展水平有利于保障教育信息化持续快速发展,这是我国教育信息化发展进程中必须考虑的重要问题。特别是面向区域的评估结果可以为下一阶段制定战略规划和科学调配资源提供重要的依据[1-2]。国务院教育督导委员会在2014年和2016年开展了全国范围的教育信息化工作专项督导检查并颁布了相应的评估报告。《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》提到,“完善和发展教育信息化发展水平的评估类指标等系列标准规范”[3]。《教育信息化“十三五”规划》指出,“要制订针对区域、学校信息化水平的评价指标体系和评估办法,将相关评估纳入教育督导工作”[4]。《教育信息化2.0行动计划》中也强调,“要全面开展面向区域教育信息化的督导评估和第三方评测”[5]。评估成为了解各地区和各级各类学校发展教育信息化的效率、效果和效益,有效推动教育信息化发展的重要驱动力[6]。指数作为一种创新性量化评估方法,相比于单一的评估指标而言,是评估教育信息化发展水平的有效工具。本研究基于社会领域各类发展指数和探索性研究构建了教育信息化指数,该指数以指数理论为指导、以大数据为基础、以服务利益者需求为目标,旨在综合评估教育信息化发展水平。

二、指数的构建研究

20世纪60年代,社会发展领域的“指数”运动逐步兴起,至今已经历50年的发展历程[7]。最初,社会指数的研究主要用于审核或报告社会政策的完成及达标情况,对政策实施的过程和效果可以形成积极的影响[8]。指数作为反映社会经济的动态或计划完成情况的一个相对数[9],按所反映现象的范围不同可以分为个体指数和综合指数[10]。个体指数是反映个别现象数量变动的相对数,综合指数则可以综合反映复杂现象总体数量变动情况,同时,比单一指标更容易理解。当多个指标按数学模型汇聚成一个单一数值时,就会形成综合指数。本文所构建的教育信息化指数是一个综合指数,主要由基础设施、数字教育资源、教学应用、管理信息化、机制保障等五个维度指数构成。

综合指数的构建方法及一般理论已广泛应用到信息化、教育、电子政务等各个公共领域当中,其中,影响力较大的有信息化发展指数(ICT Development Index,简称IDI)[11]、教育发展指数(The Education for all Development Index,简称EDI)[12]、网络就绪指数(Networked Readiness Index,简称NRI)[13]、人类发展指数(Human Development Index,简称HDI)[14]、电子政务发展指数(E-Government Development Index,简称EGDI)[15]等。经合组织(OECD)归纳总结了综合指数构建的一般流程,主要包含以下几个步骤:第一,编制理论框架,明晰综合指数的要素。第二,选择代表性指标,根据指标可靠性、可测量性及其与所测量对象的相关性以及数据的可用性等因素选取指标。第三,估算缺失数据,构成完整的数据集。第四,多变量分析,采用多变量因素分析等方法确定编制指数所使用的数据集。第五,数据标准化,根据指标量纲和单位合理选择合适的数据标准方法,保证计算结果的可比性。第六,指数合成,依据指数构建的理论框架和数据属性,选择加权方案和指数合成方法。第七,不确定性和敏感性分析,明晰综合指数构建过程中所有可能的不确定性因素,确定各因素对综合指数或排名的影响程度。第八,返回原始数据,分析综合指数中各维度指数的重要性。第九,指数相关性分析,通过回归分析等方法探究综合指数与其他变量的关系。第十,综合指数可视化,借助图形化手段,清晰有效地传达与沟通信息,增加综合指数的可解释性。

教育信息化是教育发展领域的重要组成部分,国内外相关学者正积极开展对教育信息化指数的研究和探索。韩国学者Aoki等人采用线性加权模型测算了中小学学校的教育信息化的综合指数[16]。我国此类研究目前主要聚焦在评估指标和方法两个方面。在评估指标方面,王珠珠等构建了中小学教学信息化建设与应用评价体系[17]。吴砥等提出一套宏观通用的教育信息化核心指标体系[18]。在评估方法方面,卢春等采用综合指数法对教育信息化发展水平进行了评估[19]。刘鹏图采用层次—模糊综合评价法对教育技术工程建设的情况进行了评价[20]。丁金龙应用逐层计算的方法测算出教育信息化的总体指数[21]。徐显龙运用生产函数方法计算教育信息化就绪指数,对基础教育信息化发展水平进行了评测[22]。宋亦芳基于国家信息化发展指数测算公式计算出了城市社区教育信息化发展指数[23]。

三、教育信息化指数构建研究

教育信息化指数是反映不同时间或空间条件下教育信息化变动方向和变动程度的相对数。本文采用综合指数法构建教育信息化指数,指数值越大,代表教育信息化的发展水平越好。

参考国际典型评估项目经验和发达国家教育信息化评估框架[24-26],以及国外学者典型的评估模型[27-30],同时考虑《教育规划纲要(2010—2020)》对教育信息化提出的要求和核心发展目标,综合教育信息化关键因素层级关系[31-34],构建了包含五大维度和四大层次的指數评估框架,如图 1所示。框架构建依据宏观通用性原则,提取基础教育信息化的共性内容形成五大维度,分别是基础设施、数字教育资源、教学应用、管理信息化、机制保障[19,35]。包括学校多媒体教室比例、师生信息化终端数等基础设施建设情况,学校校本资源库、网络学习空间等数字教育资源建设情况,网络空间应用、教师晒课等教学应用现状,管理数据应用、学校网络安全系统等学校管理信息化情况,以及信息化经费投入、教师信息化培训等机制保障建设情况。四大层次为参与人员、资源环境、应用服务、综合评价。参与人员层主要包括学校领导、行政管理人员、信息化专职人员、教师和学生等主体,他们的应用能力、信息素养、协同能力都影响着学校信息化的应用水平。资源环境层是指服务于教育教学的信息化支撑环境,既包括硬件环境,也包含覆盖教学和管理的信息系统与资源平台,共同构建成完整的学校信息化教学环境。应用服务层主要包含信息技术辅助的各项教学教务环节,例如,数字校园管理、校务管理、教师研修、课堂教学等,相关内容为提升教学效率效果、实现校园管理现代化提供了重要支撑。综合评价层主要关注基础教育教学、教研、管理和服务四个核心业务,各参与主体在学校信息化环境支撑下有效应用各类数字资源和平台,服务于各教育教学环节,最终实现学校教育质量的整体提升。基于教育信息化指数评估框架,遵从指标设计的全面性、可获得性和可扩展性等三个基本原则,并结合专家的意见,构建了含31个二级指标在内的教育信息化评估指标体系,见表 1。

在权重确定上,采用基于博弈论的组合赋权法确定各指标的权重。该方法有效避免了单一权重系数夸大权重系数大的因素和掩盖权重系数小的因素的缺点,一方面兼顾教育信息化专家经验决策的科学性、合理性和必要性,另一方面也保证了评估对象各指标的客观性及权重随时间渐变的特性[36]。综合采用德尔菲法(Delphi)和CRITIC客观赋权法这两种主客观赋权来确定指标体系的权重。首先采用德尔菲法对16位教育信息化领域的管理专家、校长进行了2轮现场咨询和2轮在线(邮件)咨询,得到各指标的主观权重u1。再利用CRITIC法计算客观权重u2。CRITIC指标赋权过程中指标间的冲突性越小,权重越小;冲突性越大,权重越大。对主、客观权重进行一致性检验后,构造主、客观权重向量集U,如公式(2)所示:

四、教育信息化指数的实证研究

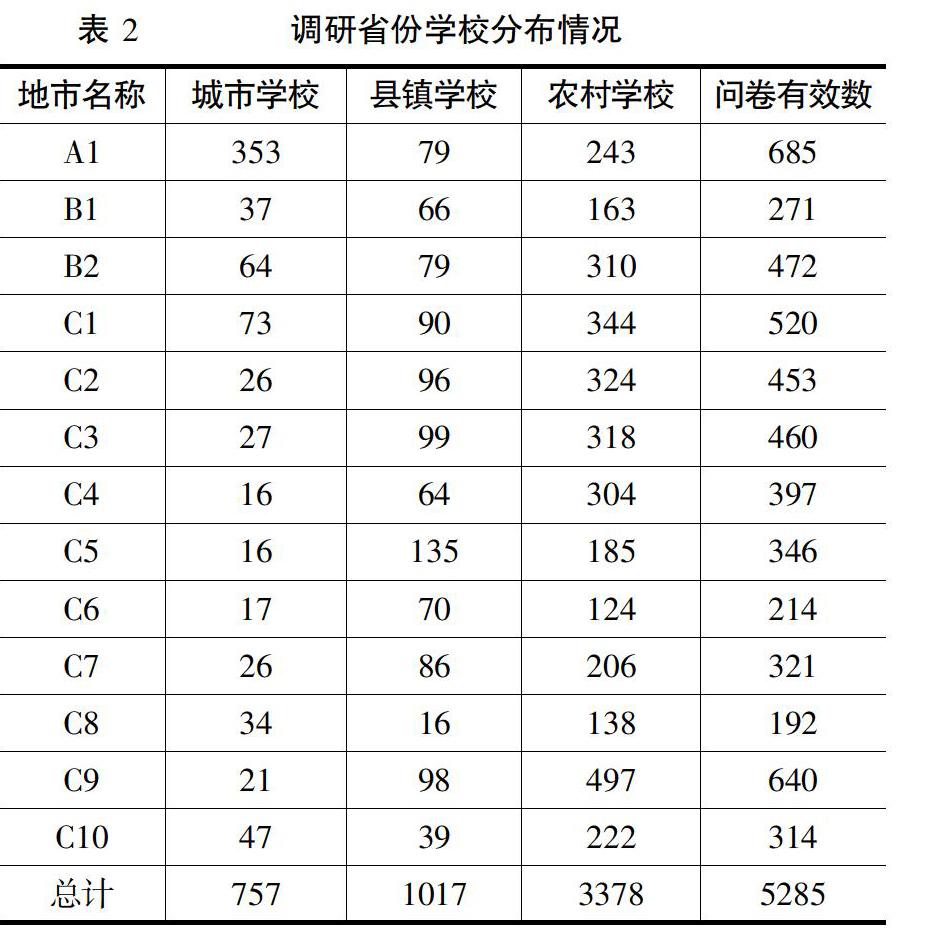

基于构建的教育信息化评估框架及指标体系,编制了中小学校信息化发展状况调查问卷(2018年),并于2018年5月在中部H省13个地市开展了调研。根据H省《城镇体系规划》将地市划分为三类,即省会城市(A)、省域副中心城市(B)以及周边城市(C)[38]。为保证样本的代表性,每个参与调研的地市中小学数量占该地市学校比例不低于65%,最终回收问卷5968份,其中有效问卷数量为5285份,见表 2。

根据教育信息化指数编制方法,测算得到13个地市基础设施、数字教育资源、教学应用、管理信息化、机制保障五个维度指数和教育信息化指数,具体见表 3。为了方便对比研究,表3中,地市按指数由高到低排序。对各地市的教育信息化指数和维度指数进行排名比较,发现并不是所有地市的维度指数和指数排名都一致(-),有部分地市维度指数排名高于指数排名(↑),或低于指数排名(↓)。教育信息化的发展与地区经济发展紧密相关,经济发展水平较高的地市教育信息化投入也相对较大,其公共信息化基础设施对教育信息化的支撑能力也相对较好,本研究对教育信息化指数排名与地区生产总值(GDP)[39]排名进行了比较分析,从侧面验证指数构建的合理性与科学性。

(一)全面普及网络学习空间是破解数字教育资源困境的有效途径

目前我国正在积极推动网络学习空间的普及,探索以应用促进区域教育均衡发展的新模式。要求将空间打造成为各级各类学校、全体教师和适龄学生教育信息化应用的主要入口。网络学习空间建设与应用对全面推进“网络学习空间人人通”,实现地区教育信息化均衡发展具有重要意义[40]。网络空间更成为优质数字教育资源建设、共享、应用的主渠道。对比各地市维度指数发现,数字教育资源维度差异系数最大,地市间发展极不均衡,成为各地市教育信息化发展的短板。尤其体现在学校空间和学生网络学习空间开通比例这2个指标上。在学校空间开通上,A1作为H省省会城市达到86%,而该指标排名末尾C4、C6两个地市开通比例均不足8%。在学生网络学习空间开通上,同样仅有省会城市A1和省域副中心城市B1、B2普及情况较好,均达到50%以上。学校和学生的网络空间开通率偏低,将难以发挥学习空间对学生创新学习和教育现代治理的主渠道效应,难以实现跨班级、跨学校、跨区域的开放式共享服务。各地区应制定有效的激励机制,鼓励学校建设网络学习空间以推动信息技术与课程的深度融合;教师利用网络学习空间开展网络教学、教研,实现优质数字教育资源的共建共享;学生能够充分发挥学习主观能动性,利用网络学习空间实现学习方式的多元化。

(二)补齐数字教育资源和基础设施短板是实现区域内部均衡的首要任务

教育信息化均衡是实现教育公平的基础与前提,促进地区教育信息化均衡发展是现阶段我国教育信息化深入发展的核心任务[41]。省域层面,教育信息化均衡发展目标正在由基本均衡向优质均衡过渡,一方面需要鼓励发达地区的先行创新,另一方面还要通过提升发展、补齐短板的方式应对和解决区域间不均衡的客观状况。中观层面,教育信息化均衡发展最终要把缩小地市间发展差异和实现各维度均衡发展两方面一起抓,实现可持续提升和优质均衡发展。通过对比省域内各地市各维度指数的差异系数发现,数字教育资源和基础设施两维度地市间的差异最为突出。同时,横向对比各地市内部五大维度指数之间的差异值发现,教育信息化发展后位地市五大维度间的不均衡情况较为明显,其发展短板同样集中在数字教育资源和基础设施两方面,其指数平均值仅为39.64和43.56,但其机制保障指数相对较高,平均指数值达45.90,表明其在经费投入、培训安排和专职人员配位上情况较好。可以借助其保障机制的前期积累,落实政策文件中对教育信息化经费投入比例,重点保障多媒体教室的升级换代和学校无线网络建设,搭建良好的智慧学习环境,满足学习者泛在学习需要,使校园信息化建设朝着更为先进智能的“智慧校园”迈进。同时,后位发展地市还应充分利用好学校信息技术专职队伍优势,建设优质校本资源库,实现优质教育资源融合创新应用,从而辐射帶动周围学校,以地市内教育信息化均衡发展逐步实现区域内整体均衡。

五、教育信息化指数的应用与完善

本文在借鉴社会领域的各类发展指数和探索性研究的基础上,提出了教育信息化指数构建的方案。根据指数的框架结构和测算方法,测算了中部H省份各地市教育信息化指数并进行了横向比较分析。

教育信息化指数测算过程使用的指标体系和评测方法是一个不断“研究—测试—修正”的过程。基于实证研究发现,教育信息化指数测算可以从以下三个方面进一步发展和完善,一是要进一步树立科学的教育信息化发展观,使教育信息化指数指标体系能够反映和体现教育信息化各参与者的现实需求,包括管理部门、学校、学生、家长等;二是融入大数据的基本理念和技术,形成依赖教育数据驱动、强调信息技术与学科融合创新应用状态描述等特征于一体的教育信息化评估体系,增加评估的精确性、即时性、开放性,强化评估的预警与预测功能;三是增强国际化研究视野,通过国际比较研究增加代表教育信息化未来发展方向的前瞻性观测指标,方便开展发展水平国际比较研究,准确定位我国教育信息化整体发展阶段和国际发展差距,为教育信息化发展现状的监测评估设立国际坐标。

[参考文献]

[1] 吴砥,余丽芹,李枞枞,吴磊.教育信息化评估:研究、实践与反思[J].电化教育研究,2018,39(4):12-18.

[2] 梁云真,曹培杰.我国基础教育信息化融合指数的调查研究——来自12省2500余所学校的数据[J].电化教育研究,2019(11):1-7.

[3] 中华人民共和国教育部. 教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)[DB/OL].[2019-11-03].http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3342/201203/133322.html.

[4] 中华人民共和国教育部. 教育信息化“十三五”规划[DB/OL].[2019-11-01].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622 _269367.html.

[5] 中華人民共和国教育部.教育信息化2.0行动计划[DB/OL].[2019-04-18]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425 _334188.html.

[6] 杨宗凯,杨浩,吴砥.论信息技术与当代教育的深度融合[J].教育研究,2014,35(3):88-95.

[7] LAND K C, MICHALOS A C. Fifty years after the social indicators movement: has the promise been fulfilled?[J]. Social indicators research, 2018, 135(7):1-34.

[8] SHEK D T L, WU F K Y. The social indicators movement: progress, paradigms, puzzles, promise and potential research directions[J]. Social indicators research, 2018, 135(3):975-990.

[9] 张知几. 统计指数[M]. 上海:新知识出版社, 1957.

[10] 徐国祥. 统计指数理论及应用[M]. 北京:中国统计出版社, 2005.

[11] TELECOMMUNICATIONS U I. Measuring the information society report volume 2018[EB/OL].[2019-10-23].https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx.

[12] UNESCO. The education for all development index[EB/OL].[2018-12-29]. https://en.unesco.org/gem-report/education-all-development -index.

[13] World Economic Forum, INSEAD. The global information technology report 2018[EB/OL]. [2019-10-23].https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2018.

[14] UNDP. Human development indices and indicators: 2018 statistical update [EB/OL]. [2019-10-23].https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/human_development/hdi-2018.html.

[15] UNDESA. United Nations. UN e-government survey 2018[EB/OL]. [2019-10-23]. https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL_PRINT.pdf.

[16] AOKI H, KIM J M, LEE W G.Propagation & level: factors influencing in the ICT composite index at the school level[J]. Computers & education,2013,60(1):310-324.

[17] 王珠珠,刘雍潜,黄荣怀,等.《中小学教育信息化建设与应用状况的调查研究》报告(下)[J].中国电化教育,2005(11):19-30.

[18] 吴砥, 尉小荣, 卢春,等. 教育信息化发展指标体系研究[J]. 开放教育研究, 2014(1):92-99.

[19] 卢春, 吴砥, 周文婷. 苏州教育信息化发展指数研究[J]. 中国教育信息化, 2014(18):34-41.

[20] 刘鹏图, 谢幼如. 高校教育技术工程的绩效研究[J]. 电化教育研究, 2008(1):18-21.

[21] 丁金龙,谭春辉.教育信息化水平测评方法研究[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2005(1):89-91.

[22] 徐显龙, 孙妍妍, 吴永和. 教育信息化就绪指数研究[J]. 开放教育研究, 2016, 22(5):86-94.

[23] 宋亦芳.城市社区教育信息化发展指数研制与探索[J].职教论坛,2018(9):96-103.

[24] Texas Education Agency. The texas teacher school technology and readiness(STaR) chart: teaching & learning[EB/OL]. (1999-10-15)[2014-12-19]. http://www.mcallenisd.org/wp-content/uploads/2014/12/TxTSC_Teaching_Learning.pdf.

[25] NAACE.The self-review framework 2014[EB/OL]. (2014-05-13)[2019-08-24].http://www.naace.co.uk/SRFSteeringCommittee.

[26] Kroea Education and Research Information Service. 2006 white paper on ICT in education Korea[EB/OL]. (2006-04-10)[2006-12-01].http://english.keris.or.kr/whitepaper/Whitepaper_eng_2006. pdf.

[27] LIM C P. A theoretical framework for the study of ICT in schools: a proposal[J]. British journal of educational technology, 2002, 33(4):411-421.

[28] KOZMA R H. Technology, innovation, and educational change. A global perspective[J]. International society for technology in education, 2003(2):125-162.

[29] VANDERLINDE R, BRAAK J V. The e-capacity of primary schools: development of a conceptual model and scale construction from a school improvement perspective[J]. Computers & education, 2010, 55(2):541-553.

[30] SOLAR M, SABATTIN J, PARADA V. A maturity model for assessing the use of ICT in school education[J]. Journal of educational technology & society, 2013, 16(1):206-218.

[31] 黎加厚.創造学生和教师的精神生命活动的信息化环境——教育信息化的“生命环境观”[J].电化教育研究,2002(2):3-10.

[32] 汪基德. 从教育信息化到信息化教育——学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》之体会[J]. 电化教育研究, 2011(9):7-12,17.

[33] 赵晓声.教育信息化服务的内涵、层次与现实发展——对教育信息化本质的新认识[J].中国电化教育,2012(7):33-37.

[34] 陈敏,范超,吴砥,徐建,王娟.高等教育信息化应用核心评估模型研究[J].中国电化教育,2017(3):50-57.

[35] 陈金华,傅钢善,唐静,江琴,王育欣.国内外基础教育信息化测评指标体系研究综述[J].电化教育研究,2017,38(3):29-34.

[36] WANG Y, QIAN L. A PPI-MVM model for identifying poverty-stricken villages: a case study from qianjiang district in chongqing, China[J]. Social indicators research, 2017, 130(2):497-522.

[37] UNESCO. Global Education Digest 2009:Comparing Education Statistics across the World[EB/OL].(2009-08-01)[2019-12-03].http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged09-en.pdf.

[38] 湖北省城市规划设计研究院.湖北省城镇体系规划(2003-2020)[R].2003.

[39] 李团中,邓智红.湖北统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2018:4-5.

[40] 包磊.网络学习空间推进教育信息化发展的策略研究——以甘肃省为例[J].中国电化教育,2019(4):52-55.

[41] 杨宗凯,吴砥,郑旭东.教育信息化2.0:新时代信息技术变革教育的关键历史跃迁[J].教育研究,2018,39(4):16-22.