三角韧带与下胫腓联合韧带对踝关节稳定的生物力学影响

黎路根,林浩,黄东,牟勇,董书男

(1.广东医科大学研究生学院,广东 湛江 524023;2.广东省第二人民医院 创伤骨科,广东 广州 510317)

经典踝关节“三柱”理论仍指导着临床踝关节损伤的治疗,随着生物力学及手术方式的发展与改进,逐渐暴露出某些缺陷,至少是个不完整的理论[1],该理论认为在外侧柱完整的情况下,固定下胫腓联合韧带复合体后无需修复三角韧带损伤。然而最近研究表明,该理论似乎仅能保持踝关节冠状面的稳定,术后仍存在踝关节不稳[2]。多达50%的三角韧带损伤同时伴有下胫腓联合损伤,三角韧带及下胫腓联合损伤改变了胫距关节接触生物力学,最终导致踝关节创伤性关节炎发生[3]。有研究表明,三角韧带修复可以减少踝关节不稳定相关后遗症的发生,单纯修复三角韧带可能比单纯螺钉固定下胫腓联合更有利于踝关节稳定[4]。然而,三角韧带与下胫腓联合对保持踝关节稳定的具体贡献研究较少,本研究通过对三角韧带及下胫腓联合韧带的生物力学研究,模拟其损伤及其修复前后的不同体位下踝关节的接触面积、接触压强及压应力分布等参数,通过对比分析实验数据,明确三角韧带与下胫腓联合对踝关节稳定的贡献,评价目前常见方案修复三角韧带及下胫腓联合固定的疗效,为临床治疗方案选择提供参考。

1 材料与方法

1.1实验材料

选择6具成年新鲜小腿标本(由南方医科大学解剖教研室提供),近端胫骨平台完整,男4具,女2具,左侧2具,右侧4具;年龄34~65岁,平均47岁。6具标本肉眼及经X线检查均未发现肌肉、韧带和肌腱的损伤及挛缩等病理改变,骨质均正常。完全去除小腿部皮肤、肌肉、肌腱至中足部,保留上胫腓关节周围软组织结构完整,保留胫腓骨骨间膜、踝关节关节囊及踝内外侧副韧带、下胫腓联合韧带的完整。常规制成踝关节骨-韧带标本。按随机法编号后装入双层塑料袋密封,常规-20℃低温保存,实验前12 h室温下自然解冻用。

1.2实验方法

标本固定、实验流程及分组:制成踝关节骨-韧带标本后,通过用大小合适的自制金属棒经胫骨平台插入骨髓腔,固定胫骨上端,金属棒与BOSE Eletroc 3510高精度生物材料实验机器通过卡压相连固定。足部应用自制夹具固定系统,将标本足部固定,使其稳固不滑移。将6具标本随机标号,进行三种体位(中立位、背伸10°位、跖屈20°位)下的生物力学测试作为实验对照A组;然后随机抽取3具标本离断三角韧带作为B组;另3具离断下胫腓联合韧带作为C组;分别将B、C组的下胫腓联合韧带及三角韧带离断作为D组;两枚螺钉固定下胫腓联合韧带及带线锚钉缝合修复三角韧带作为E组。

压敏片的置入:将6例标本的踝关节囊前壁横行切开,暴露出胫距关节,注意勿将关节囊切开过大并保护好胫距关节软骨面,然后将电子压力传感器(K.Scan 4000,TeKscan,Inc,美国)的接触面置入胫距关节腔内,置入时注意勿钳夹及扭曲折叠电子压力传感器,保证电子元件的正确使用及使其与关节面完全接触。

生物力学测试:按照 A、B、C、D、E 组顺序,依次进行三种体委(中立位、背伸10°位、跖屈20°位)下的生物力学测试,以模拟正常人踝关节行走时的基本体位。将标本分别固定在BOSE高精度生物材料实验机后进行加载,以50 N/s的速度对标本逐渐加载至600 N,维持30 s。在每个状态下连续测量3次,取其平均值作为最终结果。通过导入I-ScanSoftware软件,记录各种状态下的踝关节的接触面积、接触压力均值、压应力分布等参数。

1.3统计学处理

采用IMB SPSS 25.0统计学软件进行数据处理。正态分布计量资料以均数±标准差(x±s)表示;同一指标组间整体比较采用单因素方差分析,若各组间差异有统计学意义,再进行两两比较,采用LSD-t方法比较各种状态下的接触面积、接触压力均值的变化情况,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1各组在不同体位下的胫距关节接触面积及接触压强的变化

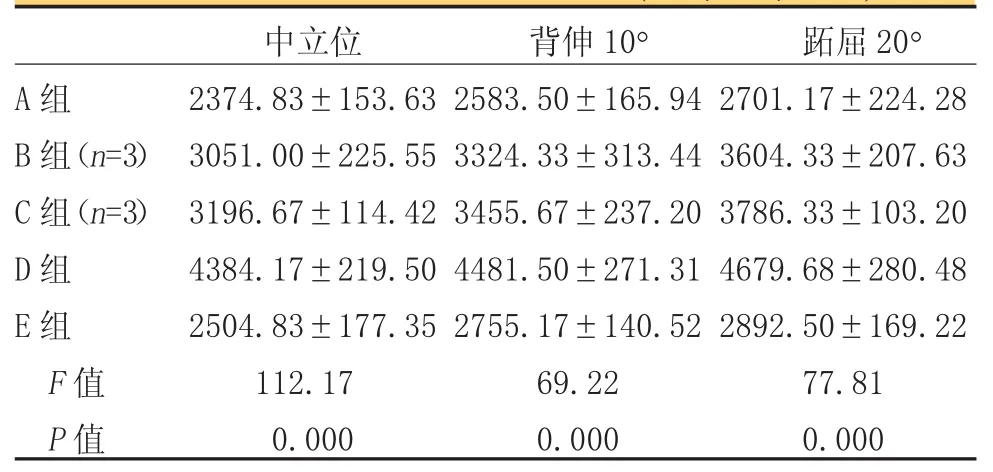

随着三角韧带及下胫腓联合韧带的离断,踝关节稳定性逐渐下降,胫距关节接触面积、接触压力及压应力分布均发生剧烈改变。在中立位、背伸10°位及跖屈20°位置时胫距关节面受力面积由大到小依次为 A、E、B、C、D 组,接触压强由小到大依次为 A、E、B、C、D组;单纯离断三角韧带或离断下胫腓联合后,受力面积减少,接触压力变大,与正常A组比较差异均有统计学意义(P<0.05);将三角韧带及下胫腓联合同时离断后,受力面积显著减少,接触压强显著增大,与正常A组比较差异有统计学意义(P<0.01);B、C组间受力面积、接触压力对比差异无统计学意义(P>0.05);E组经修复下胫腓联合及三角韧带后,受力面积增加,接触压力变小,与B、C组比较有统计学意义(P<0.05),与正常A组比较差异无统计学意义(P >0.05,表 1,2)。

表1 各组在三种体位下的接触面积

表1 各组在三种体位下的接触面积

中立位 背伸10° 跖屈20°A组 451.33±11.74 441.17±12.92 434.17±10.83 B组(n=3) 419.00±14.42 410.00±12.77 399.00±13.53 C组(n=3) 416.33±9.61 401.33±10.50 393.67±18.50 D组 278.50±16.06 269.67±13.91 260.67±17.28 E组 440.33±12.56 432.50±12.11 425.00±9.42 F值 163.29 176.96 155.57 P值 0.000 0.000 0.000

表2 各组在三种体位下的接触压强

表2 各组在三种体位下的接触压强

中立位 背伸10° 跖屈20°A组 2374.83±153.63 2583.50±165.94 2701.17±224.28 B组(n=3) 3051.00±225.55 3324.33±313.44 3604.33±207.63 C组(n=3) 3196.67±114.42 3455.67±237.20 3786.33±103.20 D组 4384.17±219.50 4481.50±271.31 4679.68±280.48 E组 2504.83±177.35 2755.17±140.52 2892.50±169.22 F值 112.17 69.22 77.81 P值 0.000 0.000 0.000

2.2各组在不同体位下压应力分布

如图1所示,不同颜色代表了不同的受力情况,由蓝色到红色的是压应力逐渐增大的表现。从图可以看出,各组在不同体位时其压应力部位分布有所不同。A组韧带完整组,压应力分布均分散;B组单纯三角韧带切断后,踝关节出现不稳定,压应力增大并有向外侧移位趋势;C组单独离断下胫腓联合后,压应力增大,压应力增大也有向外侧移位趋势,类似于B组;D组离断三角韧带及下胫腓联合韧带后,踝关节极度不稳定,压应力逐渐增至最大,颜色更加深,应力更加集中,压应力明显移位;E组经螺钉固定胫腓联合及内侧三角韧带后,踝关节稳定性得到一定的恢复,压应力分布相对分散。这种趋势在背伸10°体位的标本中也有类似表现,而在跖屈20°体位时更为明显。

图1 标本在中立位时各组压应力分布图

3 讨论

本研究通过切断三角韧带及下胫腓联合韧带,采用锚钉修复三角韧带及螺钉修复下胫腓联合韧带,成功建立了踝关节韧带损伤-修复的生物力学模型,并且通过生物力学测试及相关平台软件,计算出正常组、断裂组及修复组的胫距关节的接触面积、接触压力及压应力分布等数据。本研究结果表明,仅离断三角韧带或下胫腓联合韧带时,胫距关节的接触面积及接触压力及压应力的分布就会发生改变,与正常对照组相比较,差异有统计学意义,可以认为离断三角韧带或下胫腓联合韧带后,踝关节的稳定性遭到破坏。而令人惊讶的是,单纯离断三角韧带或单纯离断下胫腓联合韧带后,其组间对比各项参数指标却无明显差别,提示三角韧带与下胫腓联合韧带对踝关节稳定的贡献至少相近,这与临床结论不谋而合[5]。同时离断三角韧带及下胫腓联合韧带后,胫距关节的接触面积及接触压力及压应力的分布发生剧烈变化,表明踝关节稳定性遭到严重破坏。我们通过2枚3.5 cm皮质骨螺钉3层皮质法固定下胫腓联合韧带[6],分别在三角韧带距骨止点处置入2枚缝合骨锚钉,对三角韧带断端采用连续锁边缝合法固定在止点处[7],“8”字缝合法修复三角韧带浅层。修复三角韧带及下胫腓联合后,踝关节的稳定性立即获得了恢复,而且各项参数与正常组相比差异无明显统计学意义,且高于韧带损伤组,说明了目前的修复技术能够达到踝关节韧带的解剖学修复的基本要求。多数学者对踝关节韧带的研究重心放在外侧副韧带及下胫腓联合韧带,单独将三角韧带及下胫腓联合韧带作为处理组的研究较少[8-9]。本研究虽然部分重复了其他学者对踝关节稳定的研究,但实验原理相对创新,而且得出了较为合理的实验结论。我们的研究也确定了三角韧带对踝关节稳定的重要性至少不亚于下胫腓联合韧带,为临床上三角韧带损伤伴下胫腓联合韧带损伤的修复提供理论依据。

三角韧带是踝关节最坚固的韧带,是保持踝关节内侧稳定的最主要结构,不仅可以限制距骨在踝穴的侧移、内旋和外旋,维持距骨稳定在正常位置,而且对下胫腓联合韧带保持踝关节稳定性具有一定的贡献[3]。当下胫腓联合韧带损伤时,完整的三角韧带可通过距骨和完整的外侧副韧带间接连接远端腓骨,从而限制距骨在踝穴内,阻止外侧的腓骨移位及下胫腓联合韧带分离[2]。三角韧带伴下胫腓联合韧带损伤的治疗目前仍存在许多争议,修复其中之一还是两者一起修复及如何修复是争论的焦点。众所周知,距骨是否在踝穴的正确位置决定了踝关节的稳定性,而维持踝关节稳定的最主要有三个解剖结构:踝内侧结构(内踝及三角韧带)、下胫腓联合、踝外侧结构(外踝及外侧副韧带)等,至少修复以上两个结构时才可保持踝关节的稳定性,此为经典的“三柱”理论[10]。多数学者认为,在外踝结构完整情况下,通过固定下胫腓联合韧带即可保持踝关节稳定,而无需固定三角韧带[11]。因此,目前多数学者仍然不重视三角韧带损伤的修复,认为其修复难度大,通过固定下胫腓联合韧带也可以实现踝关节的稳定,且在通过保守治疗后,认为其出现的并发症多数与踝关节不稳无关[12]。

然而我们的研究表明,当三角韧带完全断裂后,与正常对照组相比,胫距关节接触面积变小,接触压力增大,压应力分布相对集中并有向外侧移位趋势,说明踝关节出现不稳定。当单纯离断三角韧带或下胫腓联合韧带后,两两比较其各项参数差异并无明显统计学意义,说明三角韧带对踝关节稳定的贡献至少不低于下胫腓联合韧带。临床研究发现,同时修复下胫腓联合韧带及三角韧带可以相互促进愈合,进一步加强踝关节稳定性[13]。另有研究表明,修复三角韧带后,应重新评估踝关节是否存在不稳,可能没必要再去修复下胫腓联韧带合[14],说明了三角韧带的重要性。目前证据表明,三角韧带的完整性是影响下胫腓联合分离程度和内侧间隙增宽的重要因素,对伴有三角韧带断裂的踝关节损伤,尤其是功能要求较高的运动员及年轻患者,应积极探查修复三角韧带以恢复踝关节的稳定。

我们的研究表明,通过螺钉修复下胫腓联合韧带及锚钉修复三角韧带后,踝关节稳定性得到初步恢复,从生物力学测试的各项参数看,与正常组比较已无统计学差异。螺钉固定仍是目前治疗确诊下胫腓联合损伤的“金标准”。在本实验中,我们在踝穴上方2.0~4.0 cm处平行于胫距关节面,在踝关节背伸位时从后向前倾斜25°~30°置入2枚3.5 mm的皮质骨螺钉3层皮质固定下胫腓联合[15]。尽管如此,仍然很难避免存在复位不良、过度压缩、螺钉移除和螺钉断裂等问题[16]。然而研究表明,螺钉的数量、直径及使用的皮质数量对临床结果并没有明显影响[17]。最近一篇系统回顾与荟萃分析发现,应用缝合纽扣固定技术等动态固定的取出率、失败率、复位不良率等并发症均低于胫腓螺钉组[18]。尽管如此,单独的缝合纽扣技术仍不能完全恢复正常的下胫腓联合生物力学,尤其是不能恢复胫腓骨的前后移位,且还存在刺激皮肤、纽扣松动及突出甚至是骨感染等并发症[19]。最近一篇文献综述发现,无论是诸如弹性钢板、缝合纽扣等动态固定装置还是胫腓螺钉等静态固定下胫腓联合韧带术后临床疗效及长远并发症实际上并无明显差异[19]。因此目前多数学者仍然使用螺钉修复下胫腓联合的损伤[20]。

本研究的不足之处:⑴由于课题经费所限及标本来源困难,样本量相对较少,新鲜冷冻尸体标本与正常踝关节的生物力学仍有一定差距;⑵本研究成功建立了踝关节韧带-损伤-修复模型,去除了所有其他软组织,实际上内外踝、外侧韧带,甚至骨间膜和小腿肌群都参与了踝关节的稳定,且只在三种常见体位下测量了参数,未研究在其他复杂体位及连续动态下的影响;⑶本研究将下胫腓联合韧带复合体完全离断作为处理因素,未研究下胫腓每条具体韧带对踝关节生物力学影响;⑷三角韧带的浅层和深层均被一起切断,未研究浅、深层韧带对踝关节稳定的具体贡献;⑸由于标本的反复使用,测试期间对踝关节韧带的反复牵拉及压力致关节软骨有所磨损,可能对实验结果产生不利的影响。

综上所述,三角韧带与下胫腓联合韧带对保持踝关节的稳定具有重要作用,且三角韧带对保持踝关节稳定的贡献至少不低于下胫腓联合韧带。对于三角韧带伴有下胫腓联合韧带损伤的患者,单纯修复三角韧带或下胫腓联合韧带并不能很好地保持踝关节的稳定。目前传统的下胫腓螺钉固定下胫腓联合及缝合锚钉技术修复三角韧带虽然存在一定缺陷,但修复前后的各项生物力学参数两两比较差异有显著统计学意义,说明了三角韧带及下胫腓联合韧带修复的重要性。建议对于已确诊的三角韧带和下胫腓联合韧带损伤的患者,应同时修复二者的损伤以更好地恢复踝关节的稳定性,将减少创伤性骨关节炎的发生。