军队医院医疗队心理应激防护训练

翟 爽,李佳峻

(解放军北部战区总医院儿科,沈阳 110016)

军队医院野战医疗队是全军机动卫勤力量的重要组成部分,肩负多样化的军事卫勤保障任务[1]。野战医疗队队员在执行突发、复杂的任务时容易产生一系列心理应激反应。研究表明,适度应激能够激发自我效能,帮助个体有效、快速地作出反应,积极应对;而过度应激则会引起个体焦虑、抑郁等不良情绪反应[2],直接影响任务完成质量。本研究通过对野战医疗队护理人员进行心理应激防护训练并分析其实际应用效果,旨在为及时有效地预防、控制和缓解心理应激带来的不良影响,提高医疗队员应对未来多样化卫勤保障任务的心理应激能力提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象以某军队医院野战医疗队近期执行野外驻训任务的57名队员作为研究对象,其中男性34名,女性23名,队员年龄25~41岁,平均31.4±4.6岁,本科及以上学历48人(84.2%)。随机将队员分为两组,其中干预组30名,对照组27名。

1.2 方 法

1.2.1 研究方法 在执行任务前的相同时间段内,通过调查问卷形式对全体研究对象的基线心理应激状况进行评价,采集心率变异性(heart rate variability,HRV)及脑电图等基线生理指标。之后对干预组成员实施心理应激防护训练,具体如下。①执行任务前,在模拟实战的环境中对队员进行心理行为训练,如认知训练、情景训练等,增强队员心理适应能力;②执行任务中,利用任务间隙,随队心理咨询师与队员建立良好沟通,采取积极措施进行正确的情绪引导;③任务结束后,通过肢体放松训练,缓解队员在执行任务期间因紧张、焦虑造成的精神压力。对照组成员不施加上述干预措施。任务结束后,再次对全体研究对象的心理应激状况以及HRV、脑电图等生理指标进行评价。

1.2.2 心理应激状况评价 采用军人心理应激自评问卷(psychological stress self-evaluation test,PSET)调查队员心理应激状况。PSET问卷在军人群体中具有良好的信度和效度,包括10项反映应激性症状的内容(表1),受试者按“没有、有时、经常”进行1~3分分级评定[3]。

1.2.3 HRV数据采集 采用DLP6000心率变异分析仪,受试者取舒适坐位,在安静状态下连续采集5min心电信号,获得HRV各指标数值,包括:①窦性心博RR间期标准差(standard deviation of NN intervals,SDNN),反映自主神经功能总体情况;②总功率(total power,TP),反映自主神经功能整体水平;③低频功率(low frequncy,LF),受交感神经和迷走神经双重影响,主要反映交感神经功能水平;④高频功率(high frequency,HF),反映迷走神经功能水平;⑤低频功率与高频功率的比值(LF/HF),反映交感神经与迷走神经调节功能的均衡性[4]。

1.2.4 脑电图采集 应用Nicolet全数字化视频脑电图系统,按国际标准10/20系统安置电极,描记时间20~30分钟,采集受试者α、β波指数。α波指数越高代表个体越安定、放松,β波指数越高代表个体越兴奋、紧张[5]。

2 结 果

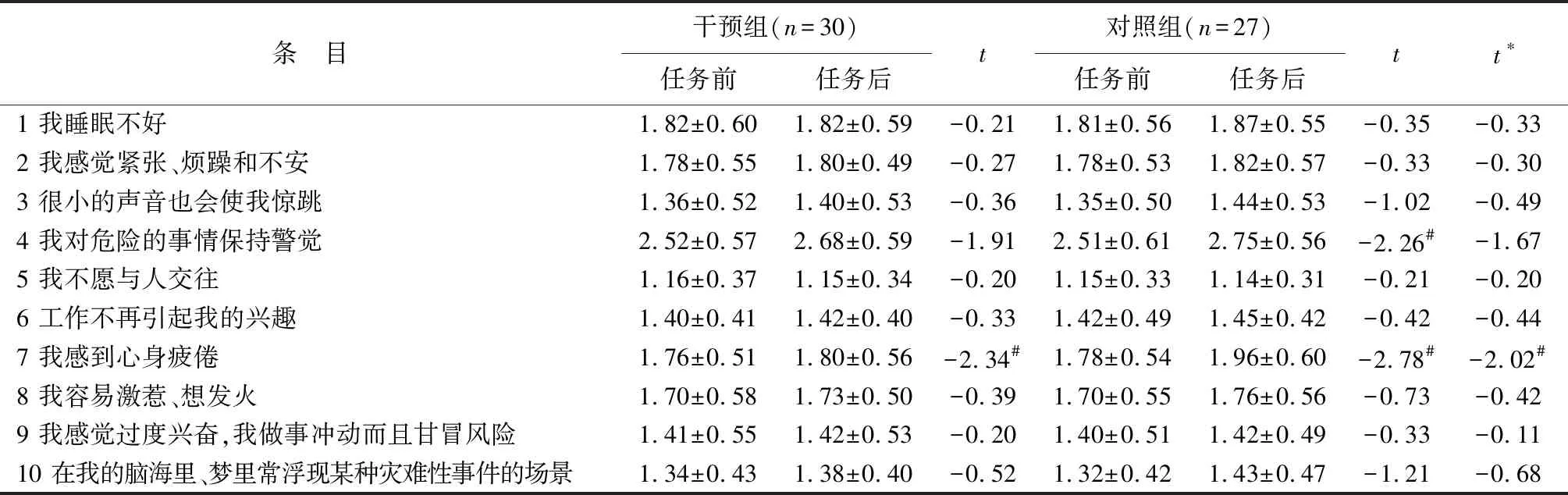

2.1 干预组与对照组PSET得分比较干预组与对照组PSET得分比较结果见表1。任务后两组队员PSET总体得分情况较基线水平有所增高(16.44±0.56 vs. 16.24±0.53),但差异不具有统计学意义。任务后两组队员“我感到身心疲倦”条目得分均明显高于任务前水平,但干预组得分小于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 干预组与对照组军人心理应激自评问卷调查得分比较

t*:执行任务后干预组与对照组比较;#:P<0.05

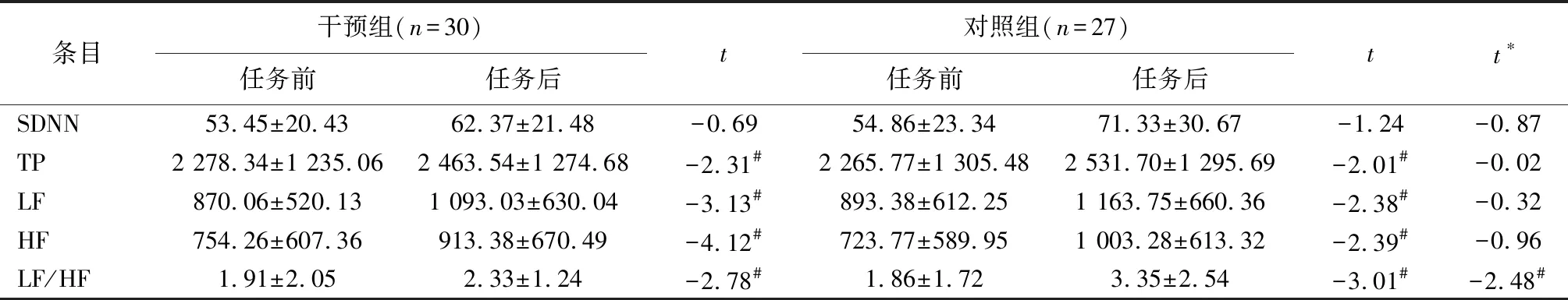

2.2 干预组与对照组HRV指标比较干预组与对照组HRV指标比较结果见表2。任务前两组HRV各指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。任务后两组TP、LF、HF和LF/HF与训练前相比均有所升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。干预组任务后各项HRV指标均低于对照组,其中以指标LF/HF最为显著(P<0.05)。

表2 干预组与对照组HRV指标比较(ms2)

t*:执行任务后干预组与对照组比较;#:P<0.05

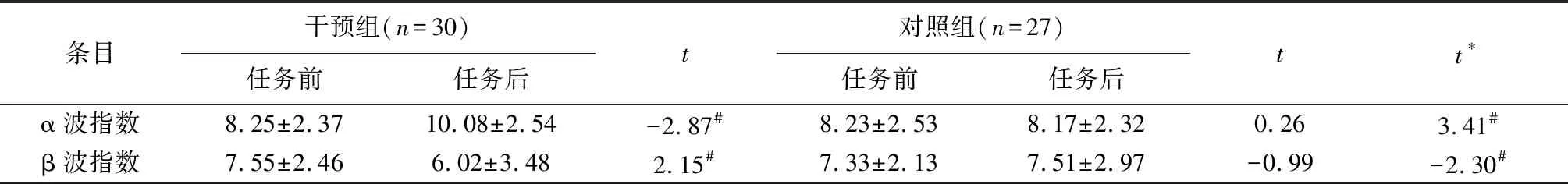

2.3 干预组与对照组脑电波结果比较干预组与对照组脑电波比较结果见表3。任务前两组α波、β波指数比较差异无统计学意义(P>0.05)。经心理应激防护训练干预后,干预组α波指数明显升高,β波指数降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 干预组与对照组脑电波指数比较

t*:执行任务后干预组与对照组比较;#:P<0.05

3 讨 论

心理应激指一个人面对突发事件和意外刺激所处于的紧急应对状态,通常可以通过人的生理、情绪、行为和认知变化表现出来。研究表明,战场应激反应已成为部队非战斗减员的重要原因之一[6]。野战医疗队队员在执行多样化卫勤保障任务时容易产生一系列心理应激反应。本研究结果显示,通过实施心理应激防护训练,可以有效缓解野战医疗队队员的心理应激状态,提高队员的心理应激能力。

本研究通过PSET问卷调查评测任务执行前后队员的心理应激状况。在所有自测条目中,排在前四位的应激症状包括警觉性提高、对睡眠的影响、疲劳感及紧张不安情绪。这与既往地震救援[7]、赴利比亚抗击埃博拉[8]的军人心理应激调查结果相似,反映外在应激源刺激对执行任务官兵造成的身心影响。

应激反应与交感神经兴奋性增强密切相关。心脏是应激反应的主要靶器官之一。HRV反映正常窦性心搏之间的变异程度,是心脏交感神经和迷走神经综合调节作用的结果,可作为定量分析自主神经功能的指标,广泛应用于与自主神经功能密切相关的心理应激、脑力负荷等研究[4]。本研究采用短程HRV分析法,采集5分钟静态心电信号,快速、高效监测队员心理应激状态,评估心理应激干预效果。结果显示,通过施加心理干预措施,HRV指标变化提示机体自主神经调节水平增高,交感神经活动相对减弱,迷走神经功能相对增强,有效地减轻心理应激反应的强度。

正常脑电图包括α波、β波、θ波和δ波四种波形。其中α波表示大脑处于休息和放松状态,β波表示大脑处于兴奋和警觉状态[9]。本研究结果显示,心理应激防护训练可以增强大脑α波,抑制β波,使大脑活动处于相对平静、放松的状态,有效缓解心理应激反应。

本研究采用“两结合、三阶段”的系统性心理干预工作模式,即预防与反应性心理干预相结合、治疗与教育相结合的“两结合”和任务前、任务中、任务后“三阶段”干预模式[10]。笔者认为,野战医疗队在执行卫勤保障或医疗援救任务中不乏救治环境恶劣、救援难度大的场景,要求队员不仅具有精湛的专业技能、野外生存能力,更需要面对复杂危险状况的自我调适能力。因此,心理应激防护训练应融入野战医疗队的日常训练并贯穿始终,从而构筑较为完善的心理防护体系。在任务前模拟实战环境,提高队员心理适应能力,组织心理行为训练,建立积极稳定的认知和行为模式;在任务中实时评估队员心理状况,及时提供心理支持,识别并处理应激障碍,正确引导情绪模式;在任务后及时缓解队员的紧张情绪,持续追踪队员心理动态,提高心理损伤认知重启和认知修复的效率[11]。

综上所述,心理应激防护训练可有效缓解军队野战医疗队队员的心理应激反应,提高队员心理弹性,从而推动和提高军队医院卫勤保障能力,实现保障有力的总体要求。

——致敬赴援武汉的医疗队