不同栽培方式对双季稻植株干物质积累和产量的影响

(湖南生物机电职业技术学院,长沙 410127)

水稻(Oryza sativa L.)是我国主要的粮食作物,种植面积和产量均居前列,在国民经济中具有举足轻重的地位[1]。水稻生产易受不同区域的气候条件、品种、田间耕作栽培措施等方面的影响,其中不同的育苗移栽方式是影响水稻产量重要的农艺措施。随着农机具的快速发展和农村劳动力的战略转移,水稻育苗移栽方式发生了明显的变化,目前水稻生产过程中育苗移栽方式主要有手插、抛栽、机插和直播等,其中水稻轻简、高效的栽培方式具有广阔的应用前景,应用面积迅速扩大。近年来,前人就不同移栽方式对水稻生长发育、产量及经济效益等方面开展了相应的研究。程建平等[2]对直播、撒播和人工移栽等3种移栽模式进行了分析比较,结果表明机械直播有利于加快水稻生长发育,缩短其生育期。唐海明等[3]研究表明,抛栽和手插处理早稻生育期均短于机插处理,抛栽处理有利于增加植株群体根系和地上部干重。而李杰等[4]认为,在水稻整个生育期,植株单茎干物重均为手栽处理最大,直播处理最小。张稳成等[5]研究表明,机插和机直播早稻产量均低于手插处理。池忠志等[6]研究认为,机械移栽处理有利于提高水稻产量,其产量高于抛栽处理。马殿荣等[7]对不同移栽方式研究结果表明,人工移栽有利于增加水稻产量。罗锡文等[8]试验结果表明,机插和人工移栽方式间水稻产量无明显的差异。前人主要是在种植一季稻的条件下开展相应的研究,结果表明,不同育苗移栽方式条件下水稻生长发育和产量与当地的气候条件、水稻品种、土壤类型、土壤耕作等因素关系密切[9,10]。

湖南的水稻种植面积和产量均居全国前列,其水稻生产对于保障国家和全省的经济发展具有重要的现实意义。目前,湖南省双季稻生产过程中主要存在育苗抛栽、人工移栽、机械移栽和直播等多种形式。前人研究了抛栽、人工移栽和机械移栽水稻的干物质积累与分配、水稻产量和经济效益等[3,11,12],而对双季稻(早稻和晚稻)影响的系统研究还有待进一步开展。本研究系统比较在双季稻种植制度条件下抛栽、人工移栽和机械移栽3种栽培方式对水稻植株的生特学特性和产量的影响,以期为选择水稻高产高效的移栽方式提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验地位于湖南省醴陵市均楚镇(113°14′47″E,27°34′15″N),所在区域为典型的双季稻区。试验地气候条件、稻田土壤类型、试验前0~20 cm土壤基础理化性质见文献[13]。

1.2 试验设计及田间管理

根据水稻的育苗移栽方式设3个处理:(1)双季水稻抛栽(ST);(2)双季水稻手插(HT);(3)双季水稻机插(MT)。各处理在田间随机区组排列,3次重复,小区面积为72 m2,小区之间起垄并覆盖薄膜,防止肥水串灌。

抛栽处理采用塑料软盘育秧,抛栽密度为3.07×105蔸/hm2,抛栽后于田间人工捡匀;手插处理,采用塑料软盘育秧,栽插行株距19.8 cm×16.5 cm;机插处理,采用机械专用盘育秧,移栽行株距29.7 cm×12.0 cm。各处理早稻和晚稻移栽后及时查漏补缺,确保插足基本苗数;3种栽插方式的基本苗数均为1.05×106株/hm2。早稻季各处理施用总N 150.0 kg/hm2、P2O575.0 kg/hm2和K2O 90.0 kg/hm2,晚稻季各处理施用总N 180.0 kg/hm2、P2O560.0 kg/hm2和K2O 120.0 kg/hm2;早稻和晚稻各处理的N和K2O作基肥和追肥2次施入,基肥在耕地时施入,追肥在移栽后7 d施用,基、追肥比例均按7∶3施用;P2O5均在耕地时作基肥一次性施入。各处理早稻和晚稻的农事操作安排、田间管理、收获等其他管理措施按文献[3]的方法进行。

1.3 样品采集与测定方法

(1)样品采集。早稻和晚稻的苗期(移栽后10 d)、分蘖盛期、孕穗期、齐穗期和成熟期10个时期进行样品采集。样品采集时期和方法均按照文献[14]进行。

(2)水稻分蘖动态。水稻移栽后,于每个处理定位选择5穴水稻,每隔5~7 d进行水稻分蘖动态观察记载。具体方法均按照文献[14]进行。

(3)水稻植株叶面积指数和干物质积累量。早稻和晚稻的各个主要生育时期,每个处理随机选择5穴水稻植株,用CI-203便携式激光叶面积仪测定单株叶面积,然后计算叶面积指数(LAI)。

同时,每次取样时于每一小区随机选择5穴植株,取长、宽和深均为20 cm的土块,用清水将根系冲洗干净,并保证根量的完整,然后分根、茎、叶和穗不同器官进行杀青、烘至恒重,对各器官干物质重量进行测定[14]。

(4)水稻产量与产量性状。早稻和晚稻成熟期,测定各小区水稻的实际产量。每小区选择5穴植株测定产量经济性状指标,每穗粒数、结实率和千粒重等,测定单位面积内有效穗数(面积1 m2),计算其平均值。

1.4 数据统计与分析

本研究中所测定的数据分别用Microsoft Excel2003和SPSS统计软件进行处理和方差分析。

2 结果与分析

2.1 水稻分蘖动态变化

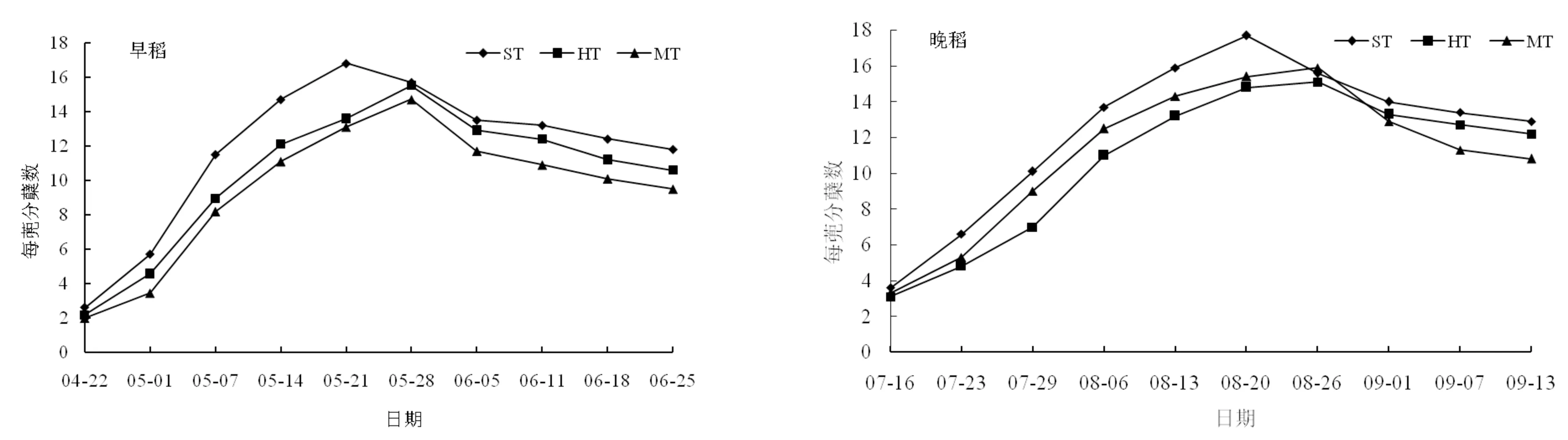

各处理早稻植株分蘖数随生育时期的推进不断增加,其大小顺序均表现为抛栽(ST)>手插(HT)>机插(MT)。各处理植株的分蘖数于5月下旬达到最高值,然后呈下降的变化趋势,MT处理下降幅度较大,HT处理次之,ST处理下降幅度较平缓(图1)。

各处理晚稻植株的分蘖数于8月下旬达到最高值,然后呈下降的变化趋势。分蘖始期至最高分蘖期,各处理的分蘖数大小顺序均表现为ST>MT>HT;最高分蘖期后,各处理的分蘖数大小顺序均表现为ST >HT>MT(图1)。早稻和晚稻生育期,ST处理分蘖高峰期早于HT和MT处理;MT处理分蘖数虽较高,但其成穗率低于其他处理。

图1 不同栽培方式条件下水稻植株的分蘖动态变化Fig.1 Dynam ic change of tillering numbers of early and late rice under different cultivation methods

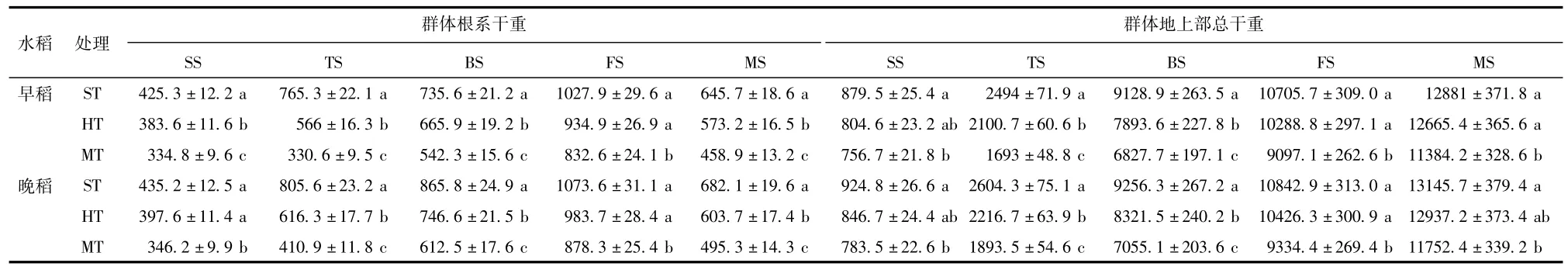

2.2 水稻植株叶面积指数

早稻各个主要生育时期,各处理植株叶面积指数(LAI)均呈抛物线变化趋势(图2)。苗期至齐穗期,ST和HT处理植株LAI均显著高于MT处理(p<0.05),且均在齐穗期达最高,分别比MT处理增加2.01和1.73。早稻各个主要生育时期,各处理植株LAI大小顺序均表现为ST>HT>MT。

晚稻各个主要生育时期,各处理植株LAI均在齐穗期达到高峰,ST和HT处理植株LAI分别比MT处理增加48.07%和41.50%。晚稻各个主要生育时期,各处理植株LAI大小顺序均表现为ST>HT>MT。

图2 不同栽培方式条件下水稻植株叶面积指数的动态变化Fig.2 Dynam ic change of leaf area index of early and late rice under different cultivation methods

2.3 水稻植株干物质积累特性

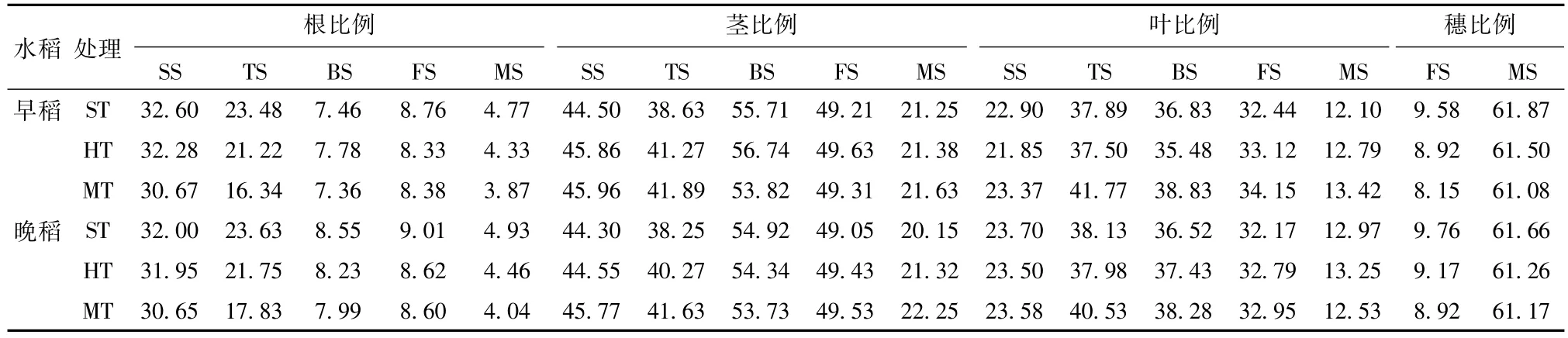

2.3.1 植株群体干物质量

各处理早稻植株群体根系干物质量均表现为ST>HT>MT(表1);于齐穗期达最大值,ST处理分别比HT、MT处理增加9.95%和23.46%,HT处理比MT处理增加12.29%。成熟期,各处理植株群体地上部干物质量达峰值,ST处理分别比HT、MT处理增加1.70%和13.15%,HT处理比MT处理增加11.25%。

各处理晚稻植株群体根系干物质量均表现为ST>HT>MT;于齐穗期达最大值,ST处理分别比HT、MT处理增加9.14%和22.24%,HT处理比MT处理增加12.00%。成熟期,各处理植株群体地上部干物质量达峰值,ST处理分别比HT、MT处理增加1.61%和11.86%,HT处理比MT处理增加10.08%(表1)。

表1 不同栽培方式条件下水稻主要生育期群体干物质量 kg/hm2Table 1 Dry matter weight of population in main grow th stage of early and late rice with different cultivation methods

早稻和晚稻各个主要生育时期,水稻植株地上部分的茎、叶、穗群体干物质量均以ST处理为最高,HT处理次之,MT处理为最低(表2)。其中,ST处理水稻植株茎、叶、穗的群体干物质量均显著高于MT处理(p<0.05)。

表2 不同栽培方式条件下水稻主要生育期群体地上部总干物质量 kg/hm2Table 2 Total aboveground dry weight of population in main grow th stage of early and late rice with different cultivation methods

2.3.2 根、茎、叶、穗占植株总干物质量比例及变化

各处理早稻植株根系干物质量占总干物质量比例高低顺序为ST>HT>MT。苗期和分蘖期,茎的比例表现为MT>HT>ST;齐穗期和成熟期,则表现为HT>MT>ST。苗期至孕穗期,叶比例均以MT处理最大,ST处理次之,HT处理最小;齐穗期和成熟期,则表现为MT>HT>ST。穗干物质量占植株总干物质量比例高低顺序为ST>HT>MT。根和茎干物质量占总干物质量的比例均在苗期为最大值,成熟期为最低值,根的比例从30.67%~32.60%降到3.87%~4.77%,叶的比例从44.50%~45.96%降到21.25%~21.63%。叶干物质量占总干物质量的比例在分蘖期达到峰值。穗的比例于成熟期达到最大值,表现为占总干物质量的61.08%~61.87%(表3)。

晚稻各处理植株根系干物质量占总干物质量的比例大小顺序均表现为ST>HT>MT。茎的比例表现为MT>HT>ST;孕穗期、齐穗期和成熟期,叶的比例大小顺序均表现为MT>HT>ST;穗的比例以ST处理为最大,HT处理次之,MT处理最小。根和茎干物质量占总干物质量的比例均在苗期为最大值,成熟期为最低值,根的比例从30.65%~32.00%降到4.04%~4.93%,茎的比例从44.30%~45.77%降到20.15%~22.25%。叶干物质量占总干物质量的比例在分蘖期达到峰值。穗的比例于成熟期达到最大值,表现为占总干物质量的61.17%~61.66%(表3)。

表3 不同栽培方式条件下水稻根、茎、叶、穗各部分占植株总干物质量的比例及其变化 %Table 3 Dry weight ratio of root,stem,leaf,panicle to total plant and its variation in main grow th stages of early and late rice with different cultivation methods

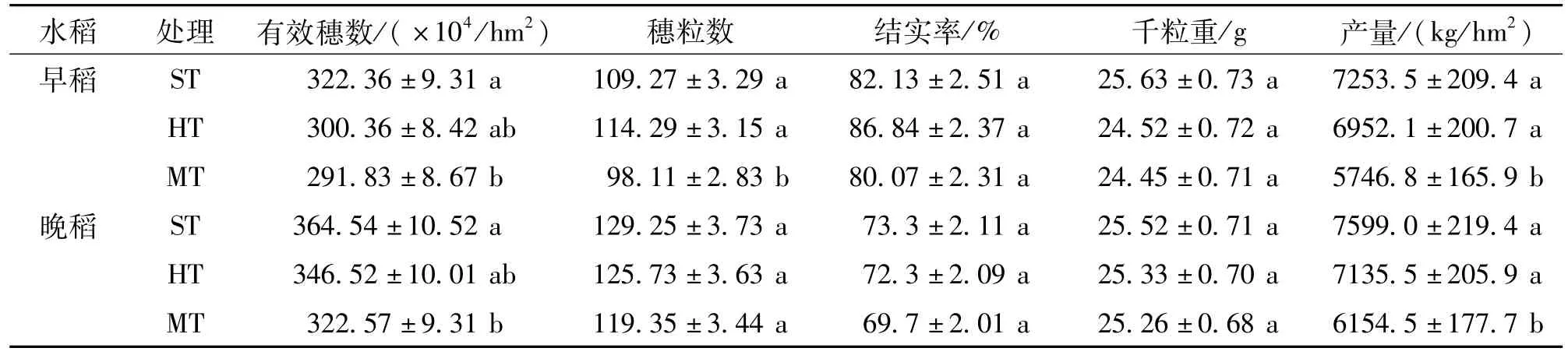

2.4 水稻产量及其构成因素

不同栽培方式下早稻和晚稻产量构成因素和产量变化特征如表4所示。ST处理早稻的有效穗数显著高于MT处理(p<0.05);ST和HT处理植株每穗总粒数与MT处理的差异达显著水平(p<0.05),分别比MT处理增加11.16和16.18粒/穗;ST和HT处理植株的结实率和千粒重均高于MT处理,但均无显著性差异(p>0.05);ST和HT处理的早稻产量均明显高于MT处理,分别比MT处理增加1506.7和1205.3 kg/hm2,其大小顺序表现为ST>HT>MT。

ST处理晚稻的有效穗数显著高于MT处理(p<0.05);ST、HT和MT处理植株的每穗总粒数、结实率和千粒重均无显著性差异(p>0.05);其中ST和HT处理植株的每穗总粒数分别比MT处理增加9.90和6.38粒/穗;ST和HT处理的晚稻产量均明显高于MT处理,分别比MT处理增加1444.5和981.0 kg/hm2,其大小顺序表现为ST>HT>MT。

表4 不同栽培方式条件下水稻产量及构成因素的动态变化Table 4 Dynamic change of yield and yield components of early and late rice under different cultivation methods

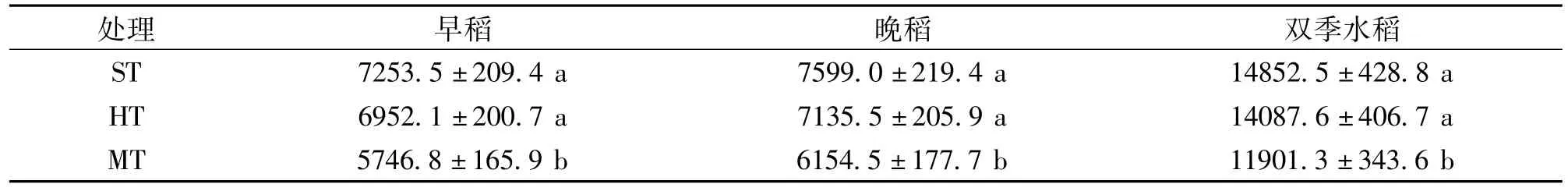

不同栽培方式对周年双季水稻产量有一定影响(表5)。各处理间周年双季水稻产量以ST处理最高,达14852.5 kg/hm2,其次是HT处理,水稻产量14087.6 kg/hm2,MT处理水稻产量11901.3 kg/hm2;ST和HT处理周年水稻产量均显著高于MT处理(p<0.05)。

表5 不同栽培方式条件下周年水稻产量 kg/hm2Table 5 Dynamic change of grain yield of early rice and late rice under different cultivation methods

3 讨论

3.1 栽培方式对水稻植株干物质生产和分配的影响

水稻产量与田间个体与群体、植株生物学特性的关系密切。栽插方式不同,使水稻植株处于不同的生态环境,影响植株对土壤养分、温光等资源的利用,进而影响植株的生长和物质积累等。马殿荣等[12]研究表明,水稻不同移栽方式对植株生物学特性和产量等均具有明显的影响。水稻田间群体的好坏易受其个体与群体之间关系的影响,实际生产中,在一定程度上可通过协调个体与群体之间的关系,发挥个体的生长潜力,达到改善和提高群体的生产力。本研究结果表明,机插处理植株的成穗率低于其他处理,这是因为机插处理的秧苗素质弱于人工移栽和抛栽处理[3],在大田移栽时秧苗入土较深、移栽质量较差,不利于水稻秧苗的返青,延长了植株的生育期,影响了田间水稻植株个体与群体之间的关系,增加了植株后期无效分蘖的数量,晒田后造成成穗率较低(图1)。同时,本研究结果表明,各处理间植株地下和地上部分干重大小顺序变化相似,均表现为抛栽>手插>机插,且各处理间的差异随生育期的推进呈增加的变化趋势。抛栽和手插处理水稻植株的根系和地上部干物质积累量均显著高于机插处理(表1),其原因可能是抛栽和手插处理的秧苗素质好,大田移栽时移栽质量高,有利于秧苗的返青和正常生长,增加了植株对外界营养物质的吸收,促进了植株的生长发育,增加了植株的叶面积指数(图2),提高了植株进行光合作用的面积,有利于制造更多的光合产物,为植株干物质积累量的提高提供了充足的物质来源。因此,抛栽和手插处理水稻植株具有较高的物质生产能力和干物质积累量,这是水稻获得高产的生物学特性。

在水稻生育后期,充实籽粒的物质主要来自于剑叶的光合产物,及茎、叶所贮藏物质的运转。有研究认为,在水稻生育前期茎叶贮藏干物质量较高、后期转运到穗部较高的转运率的条件下,有利于水稻获得高产[15]。本研究结果显示,不同栽培方式条件下,茎干物质占总干物质量的比例均以抛栽处理水稻最低,叶的比例均以机插处理水稻为最大,穗的比例均以抛栽处理水稻为最大(表3)。这表明在不同处理间,成熟期抛栽和手插处理水稻植株叶、茎鞘贮藏的物质积累量高,且在植株各部位分配合理,叶、茎鞘所贮藏的物质能较多地转运到穗部,降低了植株茎和叶的干物质比例、增加了穗部干物质比例,这是抛栽和手插处理获得高产的干物质分配规律。

3.2 栽培方式对水稻产量及构成因素的影响

不同的栽培方式,影响水稻植株所处的生态环境、生长发育和物质积累与分配,从而最终影响产量的高低[16~19]。在双季稻主产区,需综合考虑周年早、晚稻的茬口衔接,采取合理的农事操作,保证早、晚稻的正常生育期和产量[20]。本研究结果表明,与抛栽处理水稻相比,手插和机插处理水稻的分蘖进程均延迟,主要原因为机插水稻秧苗的素质较差,移栽质量一般,影响秧苗返青、提高了分蘖节位,推迟了分蘖的发生和生育进程;而抛栽处理秧苗素质高,且移栽质量高,移栽大田后的生育进程没有受到影响,有利于秧苗返青和早生快发,保证了正常的生长和分蘖,有利于促进植株的生长发育、干物质的积累,为水稻高产奠定了物质基础。

前人就不同移栽方式对一季稻的产量开展了相应的研究,但研究结果不一致。马殿荣等[7]研究认为,人工移栽处理水稻产量为最高,均显著高于抛秧和直播处理。程建平等[10]研究表明,机械直播处理水稻产量显著高于人工撒播和手插处理。池忠志等[6]研究认为,直播处理提高了水稻产量,其产量均高于机械移栽和人工移栽处理。本研究结果表明,不同栽培方式下双季水稻产量均以抛栽处理最高,手插处理次之,机插处理最低;抛栽和手插处理周年双季水稻总产量分别比机插处理增产24.80%和18.37%,与前人的研究结果不同。在本研究中抛栽处理能获得最高的水稻产量,其原因为抛栽处理的秧苗素质和移栽质量高,有利于秧苗返青和早生快发,提高植株的分蘖率和成穗率,协调个体与群体的关系,改善和提高产量构成因素(有效穗数)。而机插处理秧苗素质和移栽质量一般,移栽后秧苗返青慢,分蘖推迟,造成分蘖数高、但成穗率低,不利于产量构成因素的提高,进而影响水稻产量。本研究结果表明抛栽处理有利于提高水稻产量,这与前人研究认为机插水稻增产或无明显变化的结果不一致,其可能是试验区所在地的周年种植制度差异造成,前人主要是在一季稻种植制度条件下开展的研究,能保证水稻与其他作物周年的茬口衔接,保证水稻正常生长的生育期,能利用生育后期的温光资源,为产量奠定基础[2,9,10];而本研究的条件为周年双季稻种植制度,一方面机械移栽由于早稻生育期的延长,为了保证不影响晚稻生长,需及早收获,没有利用后期的外界条件,降低了结实率和千粒重,影响了水稻产量,这与前人的研究结果相一致[8];另一方面,晚稻由于生育期的推迟,影响了水稻的安全齐穗和灌浆,降低了水稻的有效穗数和结实率(表3),进而影响了产量。

籽粒产量一部分来源于植株生育后期叶片光合作用所制造的光合产物,因此较大的叶面积是水稻高产的前提条件[21]。李杰等[4]研究认为,人工移栽处理水稻植株的叶面积极显著高于机械移栽和直播处理。吴文革等[22]研究表明,产量较高的超级杂交中籼稻植株的叶面积均明显高于对照品种(汕优63)。本研究结果表明,采用抛栽和手插处理水稻植株具有更大的叶面积指数,均明显高于机插处理水稻(图2),这是因为抛栽和手插处理秧苗移栽至大田后,能保证秧苗的及时返青和植株的正常生长发育,增加了植株的叶面积;抛栽和手插处理水稻植株的叶面积指数大且衰减速度慢,为植株具有较高的物质生产能力提供了有利条件,为植株的干物质积累提供了充足的光合产物来源。水稻生产是个复杂的系统工程,在实施过程中会遇到许多具体问题,关键在于农机与农艺融合,以提高水稻移栽质量,保证水稻周年的高产稳产。

本文初步分析比较了抛栽、手插和机插3种栽培方式下双季稻植株的干物质积累与分配及产量变化,但是不同栽培方式条件下水稻产量形成的生理机制还有待进一步探讨。

4 结论

在本研究中,采用抛栽和手插处理植株的叶面积指数大且降低速度慢,有利于保证生育后期较高的物质生产能力;抛栽和手插处理植株的物质生产能力和干物质积累量均明显高于机插处理,且在植株各部位分配合理。水稻各个主要生育时期,抛栽处理根系的比例均明显高于其他处理。齐穗期和成熟期,叶和穗的比例分别表现为机插>手插>抛栽和抛栽>手插>机插。不同栽培方式水稻产量大小顺序表现为抛栽>手插>机插。总的来说,在双季稻主产区,采取抛栽处理有利于改善植株的生物学特性及分配,获得较高的产量。但在实际生产中,需根据各地的实际情况,因地制宜的选择机械移栽和人工移栽等栽插方式。