黄淮北部不同蛋白质含量类型小麦产量结构分析

(洛阳农林科学院/洛阳市作物分子生物学与种质创新重点实验室,河南洛阳 471023)

黄淮麦区是我国优质小麦的重要种植区域,占全国优质小麦种植面积的一半以上[1]。黄淮北片冬麦区作为优质强筋、中筋小麦的主要生产区域,选育出适合当地生产的优质小麦品种是当地小麦育种工作者的重要任务[2,3]。育种者往往希望育成的品种既能品质优良,也能高产量,但在实际生产中发现优质品种不高产、高产品种不优质的矛盾一直存在[4]。蛋白质含量是一项重要的小麦品质指标,既是小麦营养品质的核心内容,也是小麦加工品质的基础,对品质的影响最大[5~7]。育种工作者对小麦产量与蛋白质含量关系进行了很多研究[8~14],多数研究者认为籽粒产量与蛋白质含量间呈负相关,但也有少数认为呈正相关或无相关,结论不尽一致。小麦产量的构成因素主要是单位面积穗数、穗粒数和千粒重这三个指标,三者协调是夺取超高产的关键,但对于此三个指标在不同蛋白质含量类型小麦中的表现特征的研究尚未见报道。本文拟通过对历年黄淮北片冬麦区区域试验结果的汇总分析,揭示不同蛋白质含量小麦的产量结构特性,以期对本地区优质小麦品种选育有所指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

材料来自于2009~2018年度黄淮北片区9年所有区域试验参试品系的产量及产量构成数据。

1.2 试验方法

(1)蛋白质含量分级。将9年来黄淮北片区区试结果汇总后按照蛋白质含量高低进行排序,然后根据国家优质小麦的蛋白质含量分类标准进行分类[15],共分三类:中筋蛋白含量类型小麦(13.0%>蛋白质含量≥12.0%,干基)、中强筋蛋白含量类型小麦(14.0%>蛋白质含量≥13.0%,干基)和强筋蛋白含量类型小麦(蛋白质含量≥14.0%,干基),然后分析各类小麦的产量构成因素特征。数据结果共涉及161个品系240组数据。数据分析项目共5项,分别是成穗数、穗粒数、千粒重、蛋白质含量和产量。

(2)蛋白质测定依照NY/T3《谷物、豆类作物中粗蛋白质测定法(半微量凯氏法)》。

2 结果与分析

2.1 产量构成因素差异分析

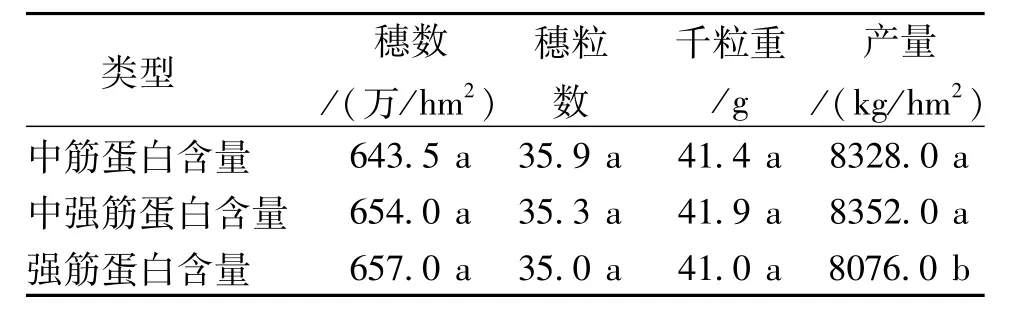

对不同类别小麦的单位面积穗数、穗粒数、千粒重和产量进行比较,结果显示:各小麦类型间单位面积穗数、穗粒数、千粒重均无显著差异,但产量存在显著差异,表现为中强筋蛋白含量类型小麦>中筋蛋白含量类型小麦>强筋蛋白含量类型小麦,其中强筋蛋白含量类型小麦与中筋、中强筋蛋白含量类型小麦产量差异显著(表1)。这一结果倾向于不同蛋白质含量类型小麦的籽粒产量与蛋白质含量间存在不同的相互关系,并非单一的负相关或正相关的关系[8~13]。

表1 不同类型小麦产量因素比较结果Table 1 Yield factors com parison of different types of wheat

2.2 产量性状变异分析

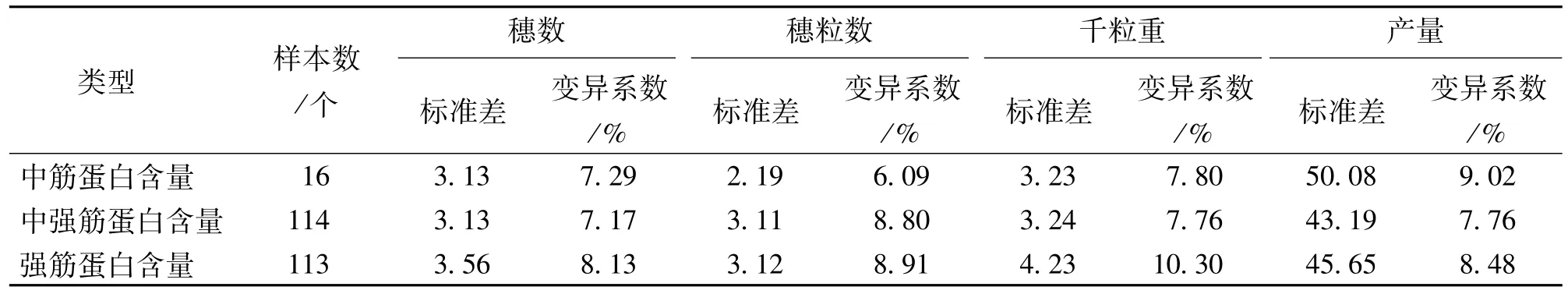

不同类型小麦产量因素的变异分析比较结果显示:目前中筋蛋白含量类型小麦数量较少,选育品系的蛋白质含量大多都能达到中强筋或强筋小麦蛋白含量标准;各类小麦产量变异系数表现为中筋蛋白含量类型>强筋蛋白含量类型>中强筋蛋白含量类型,表明当前选育的中筋、强筋蛋白含量类型小麦产量水平差异较大,需要重视和改进选育技术;在中筋和强筋蛋白含量类型小麦的成产因素中千粒重变异系数最大,表明其可选择范围广,即可提高潜力大;各成产因素的变异程度在不同类型小麦间均表现为强筋蛋白含量类型小麦最大,表明强筋蛋白含量类型小麦的产量虽显著低于其余两种类型小麦,但产量三因素可提高潜力却相对最大(表2)。总之,虽然不同蛋白质含量类型小麦产量间存在差异,但若能协调好成产三因素,也就有缩小差距的可能。

表2 不同类型小麦产量性状变异分析结果Table 2 Yield characters variation analysis of different types of wheat

2.3 产量因子与产量的偏相关分析

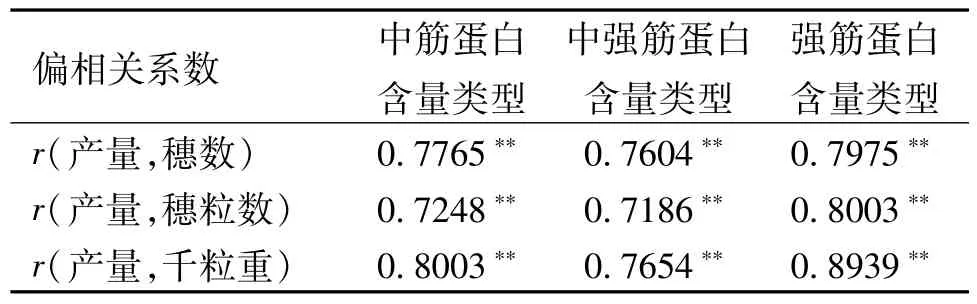

在多变量资料中,偏相关系数能更真实反映两变量间的相关程度和性质[16]。经偏相关分析,结果显示:各产量因子与产量的偏相关系数均达极显著水平,各不同蛋白质含量类型小麦千粒重对产量的偏相关系数均最大,表明对各类型小麦来说各成产因素与产量均有极密切关系,都值得关注,而千粒重与产量关系密切程度最高,尤其需要重视(表3)。

表3 不同类型小麦成产因素偏相关分析结果Table 3 Partial correlation analysis of yield factors of different types of wheat

2.4 产量因素对产量的通径分析

偏相关分析是测定两个产量性状间的相互关系和密切程度,但要了解其中的相关原因和效应大小,估量各因子的贡献力还需要进行通径分析。

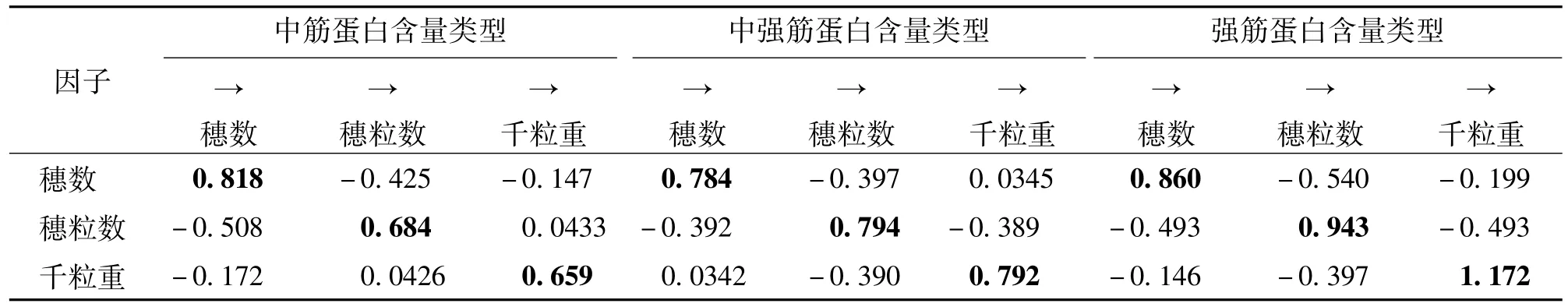

从表4不同类型小麦产量构成因素对产量的通径分析结果显示:在不同蛋白质含量类型小麦中,单位面积穗数、穗粒数二者间彼此通过对方对产量的间接负效应都较大,穗数、千粒重二者间经由对方对产量的间接负效应都较小。中筋蛋白类型小麦表现为穗数对产量直接效应最大,千粒重经由穗数、穗粒数对产量的间接效应以及穗数、穗粒数经由千粒重对产量的间接效应都很小,即提高千粒重选育标准受到的制约及产生的不利影响小,表明该类型小麦选育中产量三因素间协调难度较小;中强筋蛋白类型小麦表现为产量三因子对产量的直接效应相近,间接效应方面表现为不仅单位面积穗数、穗粒数两者间通过互相影响导致各自对产量的间接负效应较大,而且穗粒数与千粒重间通过相互影响造成各自对产量的间接负效应也很大,穗粒数对产量的制约作用表现突出;强筋蛋白类型小麦表现为千粒重对产量的直接贡献最大,穗数与穗粒数间、穗粒数与千粒重间彼此经由对方对产量的间接负效应都较大,穗粒数对穗数、千粒重的制约作用更为突出,反映出高蛋白含量类型小麦产量三因素的协调难度比低蛋白含量类型小麦大。高德荣等也有类似报道[17]。

表4 不同类型小麦成产因素通径分析结果Table 4 Path analysis of yield factors of different types of wheat

2.5 不同类型小麦品种选育策略分析

小麦最佳产量结构模式取决于在当地生态条件和生产力发展水平下一系列性状相互作用的结果。在黄淮北片冬小麦区域试验2009~2018年参试品系中,不同蛋白质含量类型小麦间的产量三因素对产量的效应不同,相互关系不同,因而不同蛋白质含量类型小麦的最佳产量构成也不相同。

中筋蛋白含量类型小麦产量构成因素间相互制约关系较单一,制约关系集中于穗数、穗粒数二者间,易于协调,无论选育大穗型品种还是多穗型品种都不影响千粒重对产量的贡献。育种策略应以提高千粒重为主,单位面积穗数、穗粒数相互协调来提高产量。结合目前该类小麦各产量因素选育水平,相应最佳产量结构参考指标值应为成穗数600万~690万/hm2,穗粒数33~38粒,千粒重45 g。

中强筋蛋白类型小麦穗粒数与穗数、穗粒数与千粒重间都存在较强的相互制约关系,在品种选育中应首先注重选择退化小穗数少、结实性好的品系,减弱穗粒数制约作用,同时促进单位面积穗数、千粒重的协同提高。根据目前该类小麦各产量因素选育水平,相应最佳产量结构参考指标值为成穗数645万~675万/hm2,穗粒数35粒左右,千粒重42~45 g。

强筋蛋白类型小麦产量三因素协调难度最大,育种策略为在保持一定单位面积穗数基础上进一步提高千粒重,品种选育中应注重籽粒灌浆能力的筛选,选择灌浆能力强、饱满度好而稳定的品系。根据该类小麦各产量因素选育现状,选育目标可为成穗数645万~675万/hm2,穗粒数33~35粒,千粒重42~45 g。

3 讨论

我国是一个人口大国,对于粮食主作物的小麦,产量是第一要求。随着人们生活水平的改善,对品质的需求也日益凸显,产量与品质兼顾是当前小麦育种工作的根本要求。小麦产量构成三要素的组合受品种特性、自然环境等因素的影响[18]。

在有关提高黄淮麦区产量潜力的小麦选育指标的研究报道中,茹振刚等[19]曾提出成穗数维持在580万~600万/hm2,千粒重可提升至40~45 g,穗粒数可提升至38~42粒;高国良等[20]也提出育种重点应为大幅提高千粒重,可至50 g左右,群体穗数为600万~650万hm2,穗粒数38~40粒,因而本文所提出的选育指标是完全可行的。

在2009~2018年间的黄淮北片冬小麦区域试验参试品系产量水平在6975~9315 kg/hm2范围内。本文分析得出的今后各蛋白质含量类型小麦产量三要素选育指标所对应的产量水平,与茹振刚等[19]认为的本地区目前选育品种产量目标首先由8000 kg/hm2提升到稳产10 500 kg/hm2的要求相吻合,而今后要将安全产量逐步提升到12 000~13 000 kg/hm2的目标所对应的不同品质类型小麦最佳产量结构模式尚待进一步研究。