劳资博弈视角下流动人口社会保障高质量发展研究

贾洪波

一、引 言

我国是世界上流动人口最多的国家。《2018中国统计年鉴》数据显示,2014年中国流动人口数达到了峰值,为2.53亿,2017年中国流动人口数为2.44亿,占总人口数量的比重为17.55%。我国目前的流动人口数量已经超越了世界上大多数国家的人口总数。虽然从2015年开始城—乡流动人口数量适当回落,但是城乡流动人口的数量依然庞大。同时,随着交通便利化和就业多样化的发展,城—城流动人口数量在快速增加。而且,在自由流动的情况下把劳动力资源配置到边际生产率最高的地区和行业决定了人口流动是社会经济发展的常态。由此可见,今后较长一段时间里大规模的人口流动仍将是我国人口及经济社会发展中的重要现象。(1)于凌云、史青灵:《改革开放40年我国流动人口社会保障发展与研究回顾》,《社会保障研究》2019年第1期我国社会保障制度实施属地化管理。人口流动尤其是跨越社会保障基金统筹层次的人口流动对流动人口社会保障权益维护提出了客观要求和严峻挑战。流动人口社会保障建设是整个社会保障体系建设的重要组成部分,如何实现流动人口社会保障高质量发展是落实十九大对当前我国社会保障体系建设要求、适应我国社会主要矛盾转化和坚持以人民为中心根本立场的必然要求。因此,本文从用人单位和流动人口博弈关系的角度对流动人口社会保障高质量发展进行研究。本文第二部分分析我国流动人口社会保障质量的现状,第三部分探讨用人单位和流动人口之间的斗鸡博弈关系以对流动人口社会保障质量现状进行解释,第四部分构建流动人口与用人单位公平讨价还价博弈模型并寻找该博弈的子博弈完美纳什均衡来设计流动人口社会保障高质量发展的经济机制,最后一部分提出实现流动人口社会保障高质量发展的具体对策。

二、流动人口社会保障质量现状(2)本部分数据来自于2017年12月至2018年1月“中国流动人口社会保障制度协调机制研究”课题组对我国6个省(直辖市)即北京、上海、河南、湖南、陕西、四川的18个地级市进行的多阶段抽样问卷调查,有效问卷为558份。后文中表1和表3运用了多重响应分析,因此在响应人数方面的数值不等于558。

(一)流动人口社会保障参保率不高

流动人口社会保障整体参保率不高。调查数据发现,流动人口对于社会救助、住房公积金以及社会保险项目的参保率均不高。

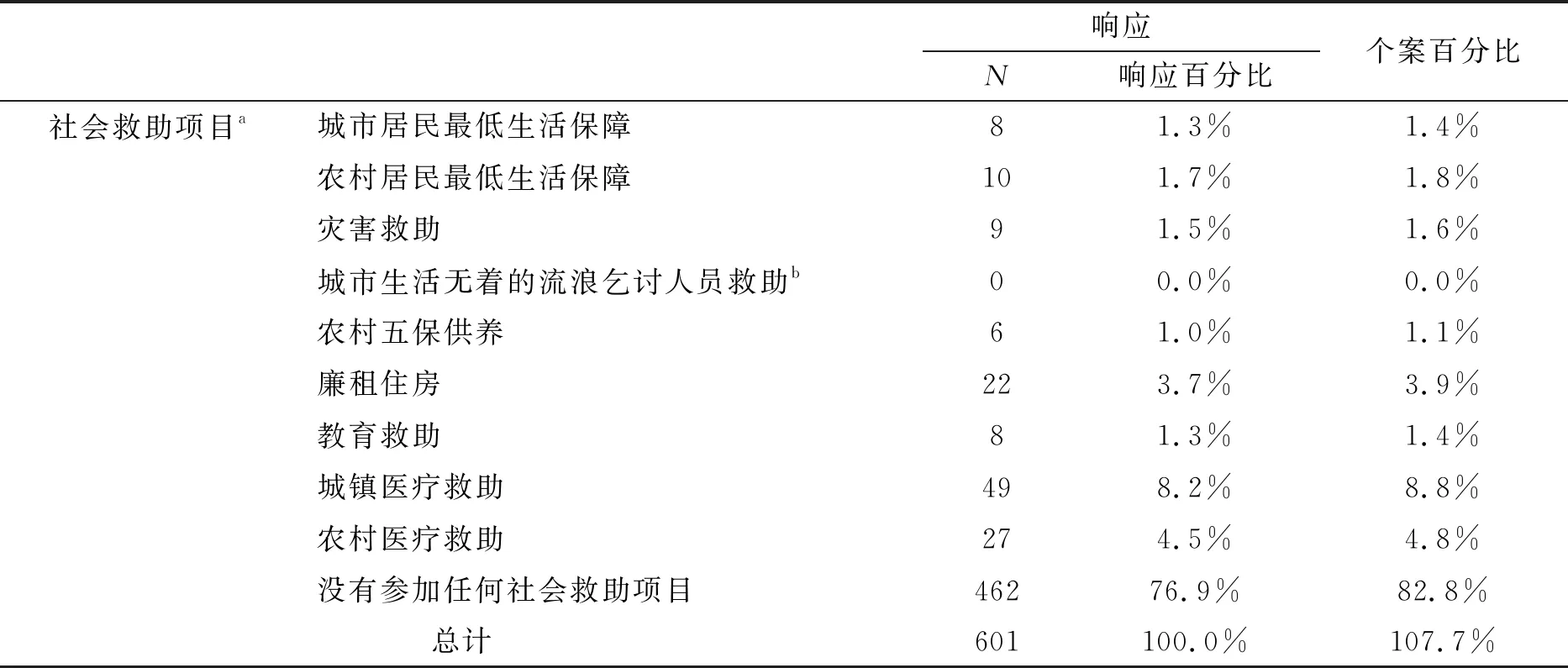

就社会救助参保率而言,对调研数据进行多重响应分析,流动人口“没有参加任何社会救助项目”的选择次数为462次,响应百分比为76.9%,个案百分比为82.8%。流动人口参保城镇医疗救助的个案百分比最高,为8.8%,具体情况如表1所示。

表1 流动人口社会救助项目参保率

流动人口的社会救助项目参保频率偏低具有双重含义。一方面,这说明多数流动人口的生活状况高于社会救助项目的救助标准,从而使流动人口没有资格接受社会救助项目的救助。另一方面,这也说明可能存在部分应该接受社会救助的流动人口没有能够接受应有的社会救助。以廉租住房的个案百分比为例,对调查数据的分析显示,北京、上海、广州、深圳接受廉租住房救助的流动人口比例分别为1.96%、6.59%、0%、0%。这四地是中国流动人口的主要聚居地,同时住房价格在中国处于前列,住房压力非常大,接受廉租住房救助的流动人口比例偏低说明有相当一部分流动人口应该接受廉租住房救助而没有能够接受救助。

就住房公积金参保率而言,调研数据显示,流动人口参加住房公积金制度的比例不高,42.7%的流动人口没有参加住房公积金制度,具体情况如表2所示。

表2 流动人口住房公积金参保率

就社会保险参保率而言,对调研数据进行多重响应分析,流动人口“没有参加任何社会保险项目”的选择次数为41次,响应百分比为2.5%,个案百分比为7.3%。流动人口参保城镇职工基本养老保险的个案百分比最高,为52.3%,具体情况如表3所示。(3)国家已经在2014年和2016年分别提出了整合城乡居民社会养老保险、整合城乡居民基本医疗保险的政策要求,但是考虑到政策实施过程不会一蹴而就,为了真实掌握第一手资料,在问卷调研中有些问题的设计还是使用了城镇居民基本养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗这些社会保障项目的名称。

表3 流动人口社会保险项目参保率

(二)流动人口社会保障关系转移接续困难

流动人口社会保障关系转移接续实际中并不涉及社会救助关系的转移接续,实际中主要是指住房公积金和社会保险关系的转移接续。虽然2009年国务院颁布了《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》、2010年人力资源和社会保障部颁布了《关于印发城镇企业职工基本养老保险关系转移接续若干具体问题意见的通知》、2016年人力资源和社会保障部颁布了《关于城镇企业职工基本养老保险关系转移接续若干问题的通知》、2009年人力资源和社会保障部联合财政部下发了《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》,但是这些文件的颁布和实施还没有从根本上缓解流动人口社会保险关系转移接续难题。调查数据发现,流动人口住房公积金以及社会保险关系转移接续依然不够顺畅。

就住房公积金关系转移接续而言,流动人口对住房公积金关系转移接续的比率不高。调查数据显示,参加住房公积金制度的流动人口只有27.2%对住房公积金关系实施了转移,其中有26.4%的城镇户口的流动人口对住房公积金关系实施了转移,有28.3%的农村户口的流动人口对住房公积金关系实施了转移,具体情况见表4。表4卡方检验结果表明,似然比卡方双侧近似概率(Asymp.Sig.2-sided)为P=0.706,大于0.05,城乡户口流动人口是否对住房公积金关系实施了转移没有显著差别。

表4 流动人口户口所在地与是否转移住房公积金关系交叉表及卡方检验

就社会保险关系转移接续而言,流动人口实际对社会保险关系转移接续的比例偏低。调查数据显示,对所有被调查的流动人口而言,只有9.1%的流动人口转移过失业保险关系,有11.2%的流动人口转移过工伤保险关系,有8.1%的流动人口转移过生育保险关系,75.6%的流动人口没有转移过养老保险关系,75.2%的流动人口没有转移过医疗保险关系,具体情况如表5所示。当然,这与社会保险参保率不高有一定直接关系,因为流动人口对社会保险参保率低,从而使其在流动过程中没有社会保险关系可供转移。

表5 全体被调查流动人口对社会保险关系转移情况 单位:%

(三)少部分流动人口社会保障待遇偏低

流动人口社会保障待遇可以从两方面来横向比较。一方面,流动人口社会保障待遇可以与其流出地即户籍所在地人员的社会保障待遇相比较;另一方面,流动人口社会保障待遇可以与其流入地即工作和生活所在地人员的社会保障待遇相比较。调查数据显示,大部分流动人口社会保障待遇与其户籍所在地以及工作地和生活所在地的社会保障待遇差不多,但是由于人口流动过程中的地域转移、户籍变动以及社会保障关系转移接续等因素的影响,少部分流动人口的社会保障待遇既低于其户籍所在地人员的社会保障待遇,又低于其工作和生活所在地人员的社会保障待遇。流动人口不同社会保障项目的待遇比较结果如表6所示。该表数据显示,小于20%的流动人口社会保障待遇既低于其户籍所在地人员的社会保障待遇,又低于其工作和生活所在地人员的社会保障待遇。

表6 流动人口社会保障待遇频率 单位:%

三、流动人口社会保障质量现状的原因:流动人口和用人单位斗鸡博弈视角下的解读

导致流动人口社会保障参保率不高、转移接续难、保障水平偏低的原因是多方面的,其中一个原因是用人单位和流动人口博弈中流动人口处于劣势。中国对于就业人口实施单位制的社会保障制度。用人单位不仅对就业人口缴纳相关社会保障费,同时也是就业人口参加相关社会保障的最基本平台,就业人口自身缴纳社会保障相关费用通过用人单位直接扣缴。因此,用人单位和流动就业人口是流动人口社会保障制度建设中最重要的两个参与主体,是流动人口社会保障制度建设最重要的两个博弈方。企业家群体属于强势利益集团,而流动人口则属于弱势利益集团。(4)高兴民:《人口流动与社会保障制度困境》,北京:中国经济出版社2012年版,第162页。由于流动人口势单力薄,单个或者少数流动人口通常难以与用人单位这样一个组织进行有效性对抗,流动人口常常在社会保障维权过程中处于劣势地位,用人单位处于强势地位,因此相当一部分用人单位往往选择不对流动人口实施社会保障制度。这种现象可以用不对称斗鸡博弈(Chicken Game)模型进行解释。

首先来分析斗鸡博弈为对称博弈时的情况。用人单位的目标是利润最大化,在实施流动人口社会保障制度博弈中有两种策略选择,即“强硬”或者“软弱”;流动人口出于自身利益最大化的考量,也有两种策略选择,即根据用人单位实施流动人口社会保障制度的策略选择“强硬”或者“软弱”。对用人单位来说,“强硬”策略意味着不实施或者尽量少实施流动人口社会保障制度,即使在流动人口采取各种“强硬”策略比如申请调解、仲裁、提起上诉、静坐、请愿、集体上访等情况下也在所不惜;“软弱”则意味着在流动人口采取各种“强硬”策略的情况下不得已选择尽量多实施或者全面实施流动人口社会保障制度。对流动人口来说,“强硬”策略意味着通过多种手段不惜一切代价争取让用人单位实施流动人口社会保障制度,“软弱”策略意味着流动人口仅仅对用人单位“强硬”策略听之任之,采取忍受或者默认的行为。我们可以用图1的得益矩阵来说明用人单位和流动人口之间关于社会保障制度的博弈情况。

图1 用人单位和流动人口之间的对称斗鸡博弈

如图1所示,在这一斗鸡博弈中存在两个纳什均衡,一个纳什均衡是用人单位和流动人口分别选择(强硬、软弱)策略组合,其对应的收益是(3,1);另外一个纳什均衡是用人单位和流动人口分别选择(软弱、强硬)策略组合,其对应的收益是(1,3)。由于存在两个纳什均衡,那么现实中究竟由谁来选择强硬策略,谁来选择软弱策略呢?通常是大胆地不太顾忌利益得失的博弈方选择强硬策略,而胆小且对利益得失有所顾忌的博弈方选择软弱策略。因为当一方大胆地不太顾忌利益得失选择强硬策略时,另一方发现同样大胆地不太顾忌利益得失选择强硬策略会使收益为0。狭路相逢勇者胜,这是对称性斗鸡博弈的本质。那么,用人单位或者流动人口都有可能采取强硬策略从而迫使对方实施软弱策略。但现实情况是流动人口通常没有能够采取强硬策略迫使用人单位对流动人口的社会保障实施软弱策略。可见对称性斗鸡博弈不能很好地解释用人单位和流动人口博弈中流动人口社会保障发展状况较差的现实。

需要用不对称斗鸡博弈模型对用人单位和流动人口博弈中流动人口社会保障发展较差的现实情况进行更好的解释。博弈双方的实力如果不对称,则对称性斗鸡博弈的得益矩阵也会发生相应的改变,从而会使博弈的结果发生改变。我们用图2的得益矩阵来说明用人单位和流动人口之间关于社会保障制度的不对称斗鸡博弈情况。一如前述,由于用人单位强势而流动人口弱势,如果用人单位和流动人口在有关流动人口社会保障制度博弈中均选择“强硬”策略,则处于弱势的流动人口损失较大,收益是0,而处于强势的用人单位损失较小,收益为1.5,大于0。这改变了得益矩阵,使得用人单位选择“强硬”策略,而流动人口选择“软弱”策略成为唯一的纳什均衡,其对应的收益是(3,1)。

图2 用人单位和流动人口之间的不对称斗鸡博弈

可见,相对于对称斗鸡博弈而言,这种实力不对称的斗鸡博弈引起了两个方面的改变:第一,流动人口实施强硬策略的可信度下降,其实施强硬策略无法对博弈结果产生真正影响。第二,用人单位与流动人口博弈中的实力不对称改变了双方的收益,从而改变了博弈结果。本文的调查数据也证实了这一理论性的原因分析。调查数据显示,受访的流动人口中有6.6%的流动人口没有签订劳动合同。流动人口处于劣势至少是导致其没有与用人单位签订劳动合同的一个原因,没有签订劳动合同继而又使流动人口与用人单位在关于社会保障的博弈中处于劣势。调查数据显示,没有签订劳动合同的流动人口有97.1%没有参加住房公积金制度,20%没有参加任何社会保险项目,没有参保的比例远远高于与用人单位签订了劳动合同的流动人口没有参加相应社会保障项目的比例。通过对调查数据的多重响应分析,响应百分比为17.0%的受访者认为流动人口社会保障没有做得足够好的原因在于流动人口力量势单力薄,没有足够的对抗性力量让用人单位依法提供社会保障。

四、流动人口社会保障高质量发展:流动人口和用人单位公平讨价还价博弈视角下的机制设计

前文分析表明,用人单位和流动人口博弈中流动人口处于劣势是导致流动人口社会保障权益受损和质量不高的一个原因。因此,改变流动人口与用人单位之间的斗鸡博弈现状,使斗鸡博弈转向公平博弈就成为保护流动人口社会保障权益的重要内容之一。本部分通过构建流动人口与用人单位公平讨价还价博弈模型并寻找该博弈的子博弈完美纳什均衡来设计流动人口社会保障权益保护机制以实现流动人口社会保障高质量发展。

(一)流动人口与用人单位公平讨价还价博弈模型

这里把在与用人单位就社会保障权益的讨价还价博弈过程中流动人口可以最终争得自己应得的合法权益界定为公平博弈。也就是说,该模型假定流动人口在与用人单位就社会保障权益的讨价还价博弈过程中即使最终发生劳动争议,最终也会有效维护流动人口应有的社会保障权益。我们通过流动人口与用人单位三回合讨价还价博弈模型来展开分析。

假设S为用人单位应该缴纳的流动人口社会保障费用。流动人口期望用人单位能够全额缴纳S,而用人单位希望能够少缴纳S或者不缴纳S。假设流动人口和用人单位就如何缴纳流动人口社会保障费用S进行谈判,并且已经定下了这样的规则:首先由流动人口提出一个缴纳社会保障费用的比例,用人单位对流动人口提出的缴纳社会保障费用的比例可以接受也可以拒绝;如果用人单位拒绝了流动人口的方案,则用人单位自己应该提出另外一个缴纳社会保障费用比例的方案,让流动人口选择接受与否……在上述关于缴纳社会保障费用比例讨价还价的循环过程中,只要流动人口与用人单位任何一方接受对方的方案,讨价还价博弈就宣告结束。假设每一次一个博弈方提出一个方案和另一个博弈方选择是否接受该方案为一个博弈回合,讨价还价每多进行一个回合,由于谈判费用和利息损失等,流动人口和用人单位的利益均要打一个折扣ρ,这个ρ被定义为消耗系数,0<ρ<1。假设流动人口与用人单位讨价还价博弈最多只能进行三个回合,到第三回合用人单位必须接受流动人口的方案(可以把第三阶段看作流动人口通过有关途径维护自己的合法权益并得到了公平的裁定),那么流动人口与用人单位三回合讨价还价这一动态博弈可以更清楚地描述如下:

第一回合,流动人口提出的方案是自己得到S1,用人单位得到S-S1。用人单位可以选择接受该方案,也可以选择不接受该方案。接受该方案则流动人口和用人单位双方的得益分别为S1和S-S1,博弈结束。如果用人单位不接受该方案,则博弈进行到下一个回合。

第二回合,用人单位提出的方案是流动人口得到S2,自己得到S-S2。这一回合的博弈由流动人口选择是否接受。如果流动人口接受该方案,则流动人口和用人单位双方的得益分别为ρS2和ρ(S-S2),博弈结束。如果流动人口不接受该方案,则博弈进行到下一个回合。

第三回合,流动人口提出的方案是自己得到S3,用人单位得到S-S3。用人单位必须接受该方案,接受该方案后流动人口和用人单位双方的得益分别为ρ2S3和ρ2(S-S3)。

上述三个回合中流动人口和用人单位提出的S1、S2和S3都可以是0到S之间的任意值。因此,我们不妨认为在这个三回合的讨价还价博弈中,流动人口和用人单位提出的S1、S2和S3都可以有无限多种,该博弈是一个无限策略的动态博弈,无法用标准的扩展形来表示。不过,如果我们暂且不考虑流动人口和用人单位这两个博弈主体对S1、S2和S3的具体选择,那么可以在形式上把这个博弈用扩展形表示,具体如图3所示。

图3 流动人口与用人单位三回合讨价还价博弈

从图3我们可以进一步讨论流动人口与用人单位三回合讨价还价博弈的特点。这个博弈的特点有两个:第一个特点是该博弈的第三个回合流动人口的方案具有强制力,也就是说当博弈进行到第三回合流动人口提出自己得到S3,用人单位得到S-S3这一方案时,用人单位必须接受,并且流动人口和用人单位都知道第三个回合流动人口的方案具有强制力。第二个特点是该博弈每多进行一个回合,由于消耗系数的影响,博弈的总得益以及博弈双方的得益就会下降一个比例,因此流动人口与用人单位之间讨价还价的时间拖得越长对双方都有可能越不利,如果必须让对方得到的收益不如让对方早点得到,这对于自己是有利的。

(二)流动人口与用人单位公平讨价还价博弈模型求解

我们用逆推归纳法分析流动人口和用人单位公平讨价还价博弈,先从这个博弈的第三回合进行分析。在该博弈的第三个回合,因为流动人口的方案必须接受,因此流动人口通常会选择S3=S,也就是在第三回合流动人口提出让用人单位全额缴纳社会保障费用。不过,为了容纳更多的可能性使分析更为一般化,这里暂时不假定S3=S,仍然假定S3作为流动人口在第三回合提出让用人单位缴纳的社会保障费用。这样,当讨价还价博弈进行到第三回合时,我们知道双方的得益分别为ρ2S3和ρ2(S-S3)。

现在推回到第二回合用人单位的选择。用人单位知道一旦博弈进行到第三回合,流动人口将提出让用人单位缴纳的社会保障费用为S3,用人单位自己将得到ρ2(S-S3),而流动人口将得到ρ2S3。如果用人单位已经拒绝了第一个回合流动人口的方案,这时用人单位该怎样选择方案才能使自己的得益最大化呢?如果用人单位提出使流动人口得到S2让流动人口选择接受的得益小于流动人口第三回合的得益,那么第二回合用人单位提出的讨价还价方案必然会被流动人口拒绝,博弈肯定要进行到第三回合,这时用人单位自己会得到ρ2(S-S3)。如果用人单位自己提出的讨价还价方案让流动人口得到S2既能让流动人口接受(意味着第二回合流动人口得益不小于第三回合的得益),并且又能让用人单位自己在第二回合的得益大于第三回合的得益,那么这样的S2就是最符合第二回合博弈用人单位的利益的。假设流动人口与用人单位任何一个博弈方只要在当前回合的得益不小于下一个回合自己提出方案时的得益,那么任何一个博弈方就都愿意接受对方提出的方案。因此,用人单位在第二回合能让流动人口接受的,也是可以让自己收益最大化的S2应该满足使流动人口在第二回合的得益ρS2=ρ2S3,即S2=ρS3。这时,用人单位在第二回合的得益为ρ(S-S2)=ρS-ρ2S3。用用人单位在第二回合的得益ρ(S-S2)=ρS-ρ2S3减去其在第三回合的得益ρ2(S-S3),得到ρS-ρ2S。因为0<ρ<1,所以在S≠0时ρS-ρ2S>0,也就是说用人单位在第二回合的得益要比其在第三回合的得益大一些,满足了用人单位在第二回合尽可能最大化其收益的要求。

最后再回到第一回合流动人口的考虑。流动人口一开始就知道第三回合自己的得益是ρ2S3,也知道用人单位会在第二回合博弈中提出S2=ρS3的方案,因此在博弈进行到第二回合时流动人口自己的得益是ρ2S3,而用人单位将会满足于得到ρS-ρ2S3。因此,如果流动人口在第一回合博弈中就给用人单位ρS-ρ2S3,同时流动人口自己在第一回合博弈中又能得到比ρ2S3更大的得益,那对流动人口来说是更理想的选择。实现这一想法只需要令S1满足S-S1=ρS-ρ2S3,即S1=S-ρS+ρ2S3就可以了。因为在这种情况下用人单位的得益与第二回合的得益相同,还是ρS-ρ2S3,但是流动人口的得益S1则变为S-ρS+ρ2S3。因为0<ρ<1,所以在S≠0时S-ρS+ρ2S3>ρ2S3,也就是说,流动人口在第一回合的得益S-ρS+ρ2S3比其在博弈进行到第二回合、第三回合的得益ρ2S3更大。因此,在流动人口与用人单位讨价还价的博弈中,在流动人口第三回合提出自己得到S3的方案,用人单位必须接受的情况下,流动人口在第一回合博弈中会提出自己得到S1=S-ρS+ρ2S3,用人单位接受,流动人口和用人单位双方的得益分别为S-ρS+ρ2S3和ρS-ρ2S3构成了该博弈的子博弈完美纳什均衡。我们得出该子博弈完美纳什均衡解的前提是流动人口在第三回合提出的自己得到S3的方案必须是流动人口和用人单位事先都知道的。因为当博弈进行到第三回合时流动人口提出的自己得到S3的方案用人单位必须接受,那么流动人口作为理性经济人从利益最大化的角度出发会让S3=S。把S3=S代入前文得出的子博弈完美纳什均衡解,那么该博弈的子博弈完美纳什均衡解就变成流动人口在第一回合博弈中提出自己得到S1=S(1-ρ+ρ2)=-S(ρ-ρ2-1),用人单位接受,流动人口和用人单位双方的得益分别为-S(ρ-ρ2-1)和S(ρ-ρ2)。

从现实情况来看,流动人口与用人单位讨价还价博弈中流动人口到底怕不怕旷日持久的讨价还价呢?有这么几个原因决定了流动人口不会太在乎旷日持久的讨价还价对自己得益的影响。第一,前文假设了在公平讨价还价博弈中,流动人口在公平裁定下最终会得到自已应该得到的利益,流动人口不用担心持久的讨价还价会影响到自己的应得权益。第二,我国相关法律规定劳动争议产生的费用一般由争议失败一方承担。在公平讨价还价博弈中,流动人口最终会在争议中获胜,因此流动人口不用担心在持久的讨价还价过程中高昂的争议费用对自己得益的影响。第三,用人单位应该缴纳的流动人口社会保障费用S对于流动人口的边际效用大于对于用人单位的边际效用。因为全额享有费用S事关流动人口的基本经济生活安全,关涉到流动人口基本的生存权和发展权,流动人口相对于用人单位而言更看重得益。相比较而言,S仅仅是用人单位成本的一个组成部分,在用人单位生产产品的需求价格弹性不等于无穷大的情况下,用人单位可以通过提升产品价格将流动人口的社会保障费用部分或者全部转嫁给消费者,因此用人单位相对于流动人口而言更看轻S得益。第四,讨价还价博弈的最终结果是用人单位全额缴纳了其应该缴纳的流动人口社会保障费用S。虽然旷日持久的讨价还价让缴纳社会保障费用S的时间点推迟,但是由于用人单位缴纳的社会保障费用绝大部分进入社会统筹账户,并不构成或者只有少部分进入流动人口个人账户构成个人账户基金,因此旷日持久的讨价还价使缴纳社会保障费用S的时间点推迟对于流动人口由社会统筹基金支付的社会保障待遇时间价值损失几乎没有影响。对于流动人口个人社会保障待遇时间价值损失有影响的是在单位制社会保障模式下,旷日持久的讨价还价使缴纳社会保障费用S的时间点推迟导致流动人口没有办法缴纳个人应该缴纳的社会保障费用,从而影响了流动人口个人账户基金积累,损失了资金的时间价值。综合上述这四种因素,可见流动人口不会太惧怕与用人单位进行旷日持久的讨价还价,消耗系数ρ有向1逼近的趋势。当然,现实中用人单位通常也不会出现毁灭性的争夺利益的现象,即现实中通常ρ≠0。可见,在流动人口与用人单位公平讨价还价博弈过程中,流动人口通常最终可以保证自己应该得到的全部利益S。

五、实现流动人口社会保障高质量发展的具体措施:完善劳资关系中的经济民主制度

(一)劳资关系中的经济民主制度有助于增强流动人口博弈的力量

民主是社会主义的核心价值观之一。经济民主是指经济领域内的民主。(5)[美]科恩著,聂崇信、朱秀贤译:《论民主》,北京:商务印书馆1998年版,第118页。在经济领域坚持民主也是社会主义核心价值观的体现。经济民主的思想源远流长,从古至今,多位学者如柏拉图、亚里士多德从民主理论发展的视角,卢梭、洛克、李嘉图、密尔、韦伯夫妇、霍布豪斯等从自由与平等矛盾的视角,马克思、恩格斯从经济解放政治形式的视角,列宁从国家代表集中治理的视角,帕累托、米歇尔、拉米斯、巴伯、沃尔则、达尔、科恩等从精英与大众矛盾的视角,论述过经济民主。(6)曹芳:《经济民主思想研究》,北京:知识产权出版社2016年版,第22—69页。经济民主包括宏观和微观两个层面,微观层面的经济民主指企业进行市场导向的决策,企业内部实行职工参与管理,民主选举,民主决策,民主管理,民主监督。(7)阳东辉:《经济民主:现代公司控制权扭曲的解决思路》,《现代法学》2004年第2期。经济企业治理中民主的正当性是国家治理中民主制度正当性的一个体现。(8)[美]罗伯特·达尔著,郑晓华译:《经济民主导言》,天津:天津人民出版社2018年版,第83页。经济民主的主要目标是保护民生,促进社会平等与公平。(9)余少祥:《经济民主的政治经济学意涵:理论框架与实践展开》,《政治学研究》2013年第5期。劳资关系中的经济民主属于微观层面的经济民主,它主要体现在要努力实现劳动者和用人单位作为微观市场主体关系的平等性,从而达到保护劳动者和用人单位基本经济权益的目的。新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,人民不仅对物质文化生活提出了更高的要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。(10)中共中央宣传部:《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,北京:学习出版社、人民出版社2019年版,第17—18页。因此,完善劳资关系中的经济民主制度适应了我国社会主要矛盾转化的客观要求。完善劳资关系中的经济民主制度就是要通过制度平衡劳动者与用人单位之间的力量对比,以赋予劳动者权利来消解资本权力。经济民主制度建设会增强流动人口与用人单位博弈中的力量,有利于保障流动人口与用人单位公平讨价还价博弈的实现,促进和谐劳动关系的构建,从而实现流动人口社会保障权益的帕累托改进。

(二)完善劳资关系中经济民主制度的主要措施

第一,强化工会在劳资关系中对劳动者的支持和保护。

工会是把工人的集体力量联合和动员起来的组织,而且他们用这种力量来影响雇主的计划和决策。《中华人民共和国工会法》明确地规定了工会的权利和义务。这些权利和义务集中表现为工会代表劳动者维护劳动者的基本权益,但是现实中并没有很好地贯彻和落实对工会的这些权利和义务的要求。目前我国劳资关系中工会对劳动者的支持不够。比如,用人单位的工会领导通常由用人单位通过一定程序任命,工会经费部分由用人单位拨付,工会的独立性不足,当然难以在发生劳资纠纷时保护劳动者权益。还比如,在私营企业中很多职工不知道工会的职责,甚至不知道自己是否加入工会,企业领导、老板或者老板亲戚与工会工作人员身份合一,企业里基本上没有专职工会干部和专门的工作场所。(11)秦海霞:《变迁社会中的身份适应:私营企业工人群体主体意识研究》,北京:人民出版社2014年版,第153—154。还比如,《中华人民共和国工会法》第二十条规定:工会帮助、指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订劳动合同。现实情况表明,用人单位工会难以做到这一点。如果一个劳动者在受雇之前处于和用人单位谈判劳动合同的阶段,那么这个劳动者还不是该用人单位工会的会员,工会也不会对该劳动者签订劳动合同提供帮助。为了避免上述状况,有必要尽快完善工会管理制度。首先,增强工会的独立性是根本之道和当务之急。在大量外资企业、私营企业、民营企业涌现以及劳资双方利益纠纷加剧尤其是引发诸多群体性事件的情况下,增强工会的独立性非常必要。我国应该在工会组织的建制理念、法律依据、管理体制、人员配备和经费来源方面全面加强工会组织的独立性,从而强化工会组织维护劳动者权益的功能和实际效果。其次,扩大用人单位建立工会和职工加入工会的覆盖面。在工会独立性增强的基础上,工会组织的有无对于维护员工权益将会产生明显不同的影响。因此,未来应该对所有用人单位建立工会或者联合工会,无歧视性地让所有员工均加入工会。再次,回归工会的本来职能。帮助职工维权是工会的根本职能和永恒话题。在工会独立性增强、组织数量和会员数量全覆盖的情况下,工会应该从目前帮助员工婚丧嫁娶随份子、组织职工旅游和娱乐等角色转向帮助员工维护正当权益。规范工会管理有利于保障流动人口合法的社会保障权益。(12)梁土坤:《个体差异、企业特征、制度保护与流动人口社会保险可及性——基于“福利三角”理论模型的实证研究》,《社会保障研究》2017年第1期。

第二,推动劳资集体谈判制度发展。

集体谈判是劳资双方确定雇员劳动条件的博弈机制,它随着工业革命的推进在18世纪末萌芽,在西方国家已经实施了有两百多年的历史。“集体谈判权以罢工权为依靠,是团结起来的工人为维护自身权益所运用的最重要、最有效的工具,其公平的权益博弈机制还使其成为被雇主和雇主组织借鉴并运用的工具,也就是说,集体谈判权搭建起了劳资双方沟通交流、取得理解、达成共识的双向平台,是建立平等、稳定、可预期的劳资关系的撬杠。”(13)艾琳:《集体谈判权研究》,北京:中国社会科学出版社2016年版,第1页。由于政府、经营者和劳动者对集体谈判制度缺乏正确认识、集体谈判主体空置或者主体不明确、工会作为劳动者权益的“代表者”法律地位缺失、集体合同雷同且内容空泛、集体合同履约率低下、小型和微型企业的集体谈判不能有效开展,(14)王辉龙:《集体谈判:调解我国劳资矛盾的一种制度选择》,《唯实》2005年第2期。(15)潘云华:《构建我国劳资双方集体谈判的平等地位》,《价格月刊》2007年第11期。(16)陈雁:《推进合作型劳资关系的对策研究——集体谈判制度在中国的发展》,《贵州社会科学》2010年第12期。(17)梁永丽:《推进合作型劳资关系的对策研究——集体谈判制度在广西的实践与发展》,《知识经济》2014年第2期。中国目前还没有形成系统有效的劳资集体谈判制度。劳动力市场结构性变化、扩大内需的经济政策、产业转型、雇主组织的发育、劳工NGO的发展这些转型期中国劳动关系环境的深刻变化对劳资双方集体谈判制度提出了迫切要求。(18)闻效仪:《转型期中国集体协商的类型化与制度构建》,北京:社会科学文献出版社2016年版,第28—38页。推动劳资集体谈判制度的发展可以从以下几方面着手:首先,政府、用人单位和劳动者应该要认识到劳资集体谈判制度是推动解决劳资纠纷而非加剧劳资冲突的手段,主动适应而不是拒绝劳资集体谈判制度。其次,国家应该通过完善相关法律法规进一步明确劳资集体谈判的主体,让多主体比如劳动者、工会、雇主、雇主组织、政府、各类集体谈判的自助组织按照事先制定的规则进行平等谈判,在工会独立性增强的情况下主要让工会代表劳动者与用人单位进行集体谈判。再次,拓展劳资集体谈判的内容,在劳资集体谈判制度中,除了要重视工资这一劳资集体谈判的核心内容外,还需要把劳资集体谈判推广到所有与职工合法权益有关的谈判标的。最后,强化自力救济、威慑救济、权力救济、法律救济等来健全劳资集体谈判制度救济的渠道。(19)艾琳:《集体谈判权研究》,北京:中国社会科学出版社2016年版,第203—312页。

第三,完善职工代表大会制度。

建国以来职工代表大会制度经历了企业管理民主化、阶级权力的实现、走向现代国家制度这三个发展阶段,(20)汪仕凯:《阶级与公民之间的政治——职工代表大会制度的实践空间与转型逻辑》,上海:上海人民出版社2013年版,第153—190页。但是目前我国职工代表大会制度在诸多方面还不够完善。比如,职工代表大会制度的实施范围较窄。《中华人民共和国宪法》仅仅对国有企业实施职工代表大会制度进行了规定,并没有对其他所有制企业是否实施职工代表大会制度作出明确规定,造成了职工代表大会制度建构的所有制歧视。又比如,职工代表大会的职权范围残缺。《中华人民共和国公司法》虽然规定了工会、职工代表大会对公司某些重大和重要问题提供意见和建议的权利,但是该法律并没有对职工代表大会如何维护劳动者合法权益的相关问题进行规定。而且,在前文论及独立性缺失和覆盖面有限的情况下工会也不能给职工代表大会提供切实有效的建议和意见。还比如,股东会、董事会、监事会事实上形成对职工代表大会职权的挤压。国有有限责任公司的职代会的职权几乎仅剩下发表意见的建议权而已。(21)陈向聪:《坚持和完善职工代表大会制度的法学思考》,《海峡法学》2001年第2期。再比如,职工代表大会制度实际运行效率低下。职工代表大会制度运作形式单一,职工代表大会召开频率低,一线职工为主体的原则在实践中没有很好地得到落实。(22)王久高:《完善我国职工代表大会制度的思考与建议》,《理论前沿》2009年第6期。职工代表大会制度的实施缺乏强制力,相关法律没有对违反职工代表大会制度的设置及职权行为如何制裁作出具体和明确的规定。进一步完善职工代表大会制度可以从以下几个方面着手:首先,应该不分用人单位的所有制性质,只要人数达到一定规模就要求必须实施职工代表大会制度。其次,确立实现单位股东大会、董事会、监事会制度与职工代表大会制度有效衔接的程序和方式,避免职工代表大会制度与股东会、董事会、监事会职权的交叉冲突以及股东会、董事会、监事会对职工代表大会职权的挤压。股东会、董事会、监事会应该注重于企业的经营管理,而职工代表大会应把自身定位于劳动者参与企业经营的一种途径,注重其劳资协议功能。再次,强化职工代表大会制度运行和实施的保障机制。今后应该出台或者修订相关法律法规让职工代表大会制度运行程序化、日常化和规范化,对于违反职工代表大会制度运行和实施的当事人应当追究其应该承担的相关法律责任。