黄埔墨叟

—— 记我的父亲侯炳垚

侯松平

2019 年12 月19 日,在北京召开的庆祝黄埔军校同学会成立35 周年座谈会上,看到了黄埔军校同学会会长、95 岁高龄的林上元会长,十分激动,脑海中不断浮现出父亲侯炳垚的身影。父亲是黄埔军校18 期毕业生,生前是黄埔军校同学会理事、河南省黄埔军校同学会会长。回想起父亲的一生,特别是离休后定居郑州的28 年中,努力践行黄埔精神、弘扬传统文化,心情久久不能平静。

1994 年,黄埔军校同学会举行庆祝黄埔军校成立70 周年活动,父亲应邀作为黄埔军校同学会理事出席。同时,他创作的国画《迎春》在军事博物馆展出。全国政协副主席洪学智参观画展时,看到画上“黄埔墨叟”的印章便问:“作者是黄埔几期?”陪同参观的工作人员介绍:“侯老是黄埔18 期的。”洪主席说:“这幅画画得好,画出了军人的风骨。”随后,洪学智副主席、中央统战部副部长万绍芬和黄埔军校同学会理事翁业宏与父亲在画前合影留念,记录下了这弥足珍贵的时刻。

“黄埔墨叟”是父亲侯炳垚的号,这枚图章是他老人家写字作画时最喜欢用的引首章。1991 年3 月,《郑州晚报》刊登了一篇标题为《黄埔墨叟》的文章,讲述了1987 年仲夏,父亲在郑州市人民公园内自费举办家庭书画展的过程,表现父亲和母亲相濡以沫、书画延年的幸福生活。展览期间,父亲在抗日战争时期的老首长、黄埔军校同学会会长侯镜如先生从北京寄来亲笔题字“一门风雅——炳垚同志家庭书画展”。黄埔军人,书画文人

/ 侯炳垚(右一)与洪学智、万绍芬、翁业宏(从右二至左一)在国画《迎春》前合影。

1921年3月,父亲出生于河南尉氏洧川一个商贾望族,4岁即诵读“四书五经”,6岁开始学画,先后师从杨蕃周、钟质夫等大家。1937年全面抗战爆发,19岁的他瞒着长辈毅然决然投笔从戎,考入了黄埔军校,从此与黄埔结下不解之缘。

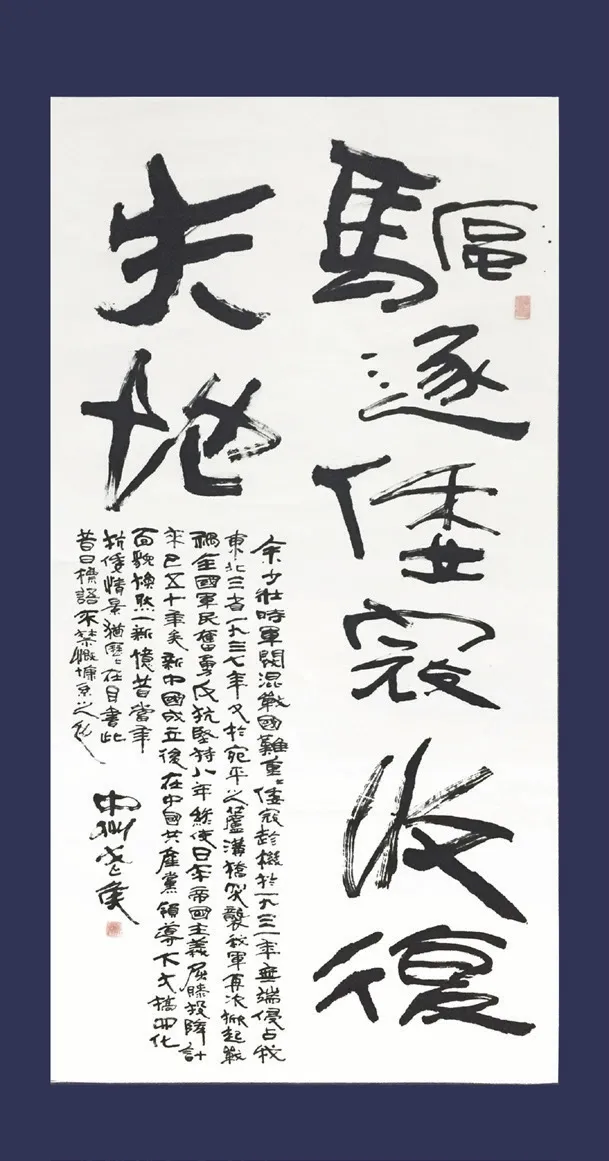

想当年,父亲在开封读高中,气质儒雅,风华正茂,怎么会当兵呢?我不解,曾问他:“爸,常言道‘好铁不打钉,好汉不当兵’,您怎么当兵去了?”老人家严肃地说:“此言谬矣!当时日本侵略中国,烧杀掠抢,无恶不作。民族兴亡,匹夫有责!稍有血性的中国人都不能容忍。我们年轻人血气方刚,哪里还能坐着读书,抗日去!那时认为最能报效国家的方式,就是当兵,直接上战场,杀日寇!” 爱国,是父亲生命的主题,不仅贯穿他求学从军、工作生活的全过程,更是他书画创作的主题。在郑州庆祝抗日战争胜利50周年书画展上,他创作的书法作品《驱逐倭寇 收复失地》、国画作品《血碑》将爱国激情体现得淋漓尽致,感动了很多人。《血碑》数易其稿,最后定格在沧桑遒劲的树干上,红梅盛开,树干后矗立着鲜血淋漓的丰碑。《血碑》上写着:“八年的抗日战争,我国军民奋起反抗,向日本帝国主义展开了鲜血与烈火、热泪与仇恨、屈辱与生存、邪恶与正义的殊死决战。牺牲了千百万同胞宝贵生命,毁坏了无以数计的珍贵财产。古老伟大的祖国召唤我们,破釜沉舟,义无反顾!鼓励我们前仆后继,气壮山河!终于赢得了正义,取得了胜利。迫使倭寇屈膝投降。抚今追昔,应念我中华胜利来之不易,居安思危,爱我中华!更应早日促进祖国统一大业。”字字血、笔笔泪,刻画出中华民族的红梅品质,描摹出华夏儿女的磐石斗志。当时,一位白发苍苍年近90的老人站在画前,用颤抖的手紧紧拉着我父亲,相拥而泣。原来他也是一位抗战老兵。共同的出生入死的抗战经历,使得他们与作品产生了强烈的共鸣!在北京出版的纪念抗日战争胜利50周年《百名反法西斯老战士书画集》里,父亲还写道:“驱除倭寇,抗战到底!此乃抗日战争中最常见之标语。今倭奴投降已经50 年矣,现书之仍不禁心潮澎湃,感慨系之也。”是啊,当时家境优渥且新婚燕尔的父亲,如果不是那满腔的爱国热血,怎能如此大义凛然地走上生死未卜的从军之路。

/ 侯炳垚参加庆祝抗日战争胜利50周年郑州书画展的作品。

/ 庆祝抗日战争胜利50 周年郑州书画展中,侯炳垚夫妇在其作品“血碑”前留念。

父亲这一代人的爱国情愫,是我在生活中慢慢体会到的。记得1997 年7 月1 日凌 晨 两点 多钟,电话铃突然响起,把我从睡梦中惊醒,接起电话,只听见父亲沧桑的声音哽咽道:“香港回归了!雪洗了中华民族百年耻辱!……”原来,我的父母还在看电视中香港回归仪式的直播,正激动无比呢!给我打电话是要和我一起分享这巨大的幸福和骄傲。其实,我也是刚看了电视,一点半钟才躺下休息。听完电话,我顿时睡意全无,重新打开电视,遥遥地和百里之外的父母一起,深深体会领土回归的自豪和兴奋。

/ 1997 年,侯炳垚为庆祝香港回归筹备画展。

/ 侯炳垚为河南嵩阳书院书写的大门楹联。

每逢重大纪念活动,父亲总是起早贪黑地精心筹备展览。1997 年香港回归,他老人家在郑州举办书画展,著名书画家、河南省炎黄书画院常务副院长王留民先生给予高度评价。1999 年澳门回归,正值父母结婚60 周年,10 至12 月在郑州、新郑分别举办了《迎澳门回归——侯炳垚和杨秀华夫妇钻石婚书画展》。10 月在郑州展出时,河南电视台、郑州电视台等媒体都作了报道。12月,应母亲家乡新郑市文联邀请,在新郑市博物馆展出了父亲近十几年创作的精品126 幅。其中纪念辛亥革命88 周年的大幅画作《红梅迎春》和隶书《天下为公》好评如潮。新郑市政协原副主席张豪先生(著名画家、国家一级画师)看了展览说:“梅枝有傲骨,隶书像钢筋。整个画展,军人气魄,神采飞扬!”

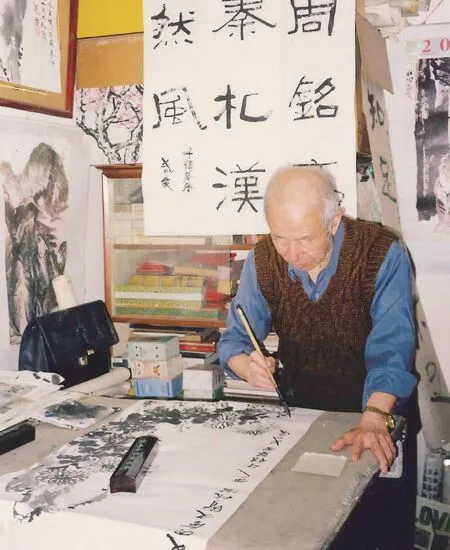

父亲在抗战年代戎马生涯,顾不上舞文弄墨。“文革”十年,父亲在牛棚马圈喂牲口时,心中想的是唐代韩滉的“五牛图”和徐悲鸿的“奔马图”,时不时捡根树枝在地上划划;在山坡果园锄草剪枝时,心中揣摩着芥子园画谱“石分三面,树分四枝……”就这样,父亲只要有时间就拿起毛笔写写毛主席语录,画画边塞美景。在这一写一画中,他度过了那个漫长的非常时期。1981 年离休,特别是1983 年定居郑州后,父亲真正开始以书画怡养天年。父亲说,在郑州的28 年,是他一生最幸福的时光。

这期间,他曾任郑州市中原区政协常委,郑州市第九届人大代表,郑州中山书画社社长,郑州中山书画研究会、河南省军区老战士书画研究会、中国嵩山书画院顾问,黄埔军校同学会理事,河南省黄埔军校同学会会长等职。在任郑州美术辅导中心学校名誉校长十余年中,他的学生有中小学生,有郑州县乡成年美术爱好者,还有慕名而来的亲戚朋友。至今,他当年的学生见到我,都会表达对父亲的感恩之情。

这期间,父亲的创作渐渐自成一格。其绘画作品曾被政府机关及有关单位作为礼品赠送给韩国、泰国、新加坡等国家。书法作品在西安碑林、河南孟津市王铎书法陈列馆、湖南汨罗屈原碑林及河南新郑黄帝故里等地勒石。1990年,为河南登封嵩阳书院书写大门楹联。 2002年,在纪念《毛泽东在延安文艺座谈会上讲话》发表60周年全国书画展中获书法一等奖。2005年5月,作品收录《夕阳红中国老年书法作品集》并荣获金奖。另外,其书画与诗作在《中国书法选集》《黄埔老人诗书画集》《黄埔军校同学诗词》中也有收录。在《中原文史》第10期、《河南省书画名家志》《政协委员风采(河南卷)》均刊登过其小传。2006年4月21日《文化时报》的“百艺大展厅”栏目,用整版篇幅刊登了我父母的金婚照片及父亲的十余幅作品和简介。1997年7月,父亲收到黑龙江省委、黑龙江省人民政府颁发的,刻有“共和国奠基人 北大荒开拓者 龙江人民永远感谢您”字样的奖牌,和黑龙江省农垦总局颁发的“北大荒功勋奖章”。

武不惜命,文不爱财

上世纪80年代,父亲平反。1981年,我弟弟侯松茂考上了哈尔滨建筑工程学院。1983年,我被评为黑龙江省优秀教师,也考上了黑龙江农垦教育学院。这年暑假,弟弟回到郑州探亲,父亲格外高兴。父子俩彻夜长谈。弟弟说:“爸,您记不记得?当年造反派抄咱家时特扫兴,背后说‘真没想到侯炳垚这么穷,盖的是旧棉花套,一件像样的衣服都没有,净是破书烂画!’”父亲说:“记得。他们真不识货。”弟弟又说:“现在国家有政策,‘文革’中被抄家没收的东西要退赔。齐白石86岁时给您老画的那幅虾(1957年的照片上父亲办公室墙上镜框中)以及徐悲鸿院长给您写的亲笔信,还有道光年间的线装四大名著……”父亲说:“当时那是‘破四旧’里的‘旧文化’,抄走该烧了吧。”“如果没烧呢?咱写信要回来!”父亲默默无语,点上一支烟。沉思了好久,说:“算了吧,这些都算身外之物。国家现在百废待兴,各级政府有很多大事要做,咱们这点小事就别添麻烦了。”弟弟是极孝顺的人,也就顺着父亲的意,索赔之事,从此不提。

近年来,电视“鉴宝”节目火爆。我跟父亲说:“齐白石老先生给您画的虾、徐悲鸿院长那亲笔信和道光年间的四大名著要留到现在至少值几百万了!” 父亲坦荡地说:“命里有自然有,命里没有莫强求。我缺吃还是缺穿啊?积攒家财倒是要愚了子孙的。儿女比我强,留钱做什么!”我对父亲又一次肃然起敬:战争年代,为了民族抗击日寇,武不惜命;和平时期,为了国家克己奉公,文不爱财。

缺个心眼,教也不会

父亲自19 岁考入黄埔军校,之后的43 年一直没有回过家乡。正是:弱冠离家白首归,乡音无改鬓毛灰。赤子之心家国情,耄耋翰墨老有为。父亲安居郑州后,不断结识书画界的朋友。1988 年,父亲和著名画家潘进武先生、刘玉衡先生创立了郑州中山书画社,民革中央主席、全国政协副主席屈武先生亲笔题写社名。大家推举父亲当社长,一当就是12 年。其间,书画社不断发展新社员,大家切磋画艺开讲座、展示风采办画展,天天忙得不亦乐乎。

有邻居问:“侯老离休月月有工资,还天天忙着上班,一大早出去,天黑了还没回来。一个月又挣好多钱吧?”母亲说:“挣钱的事别找他,花钱找他。还是自己掏腰包!”每逢元旦、春节等节日前夕,父亲经常组织书画家为百姓写春联。记得1996 年元旦,我去郑州看望父母。一进门,看见父亲正用中药泡脚。在给父亲洗脚时,我发现他小腿浮肿,忙问怎么回事。母亲说:“75 岁的人了,不知道心疼自己,这么冷的天,带着十几个书画家去义写春联,站着一写几个小时。我知道你爸缺个心眼,临出门还交待:‘你累了喝杯水、解个手、抽根烟,坐那儿歇会儿。’”父亲笑着说:“忘了。”母亲很欣赏地说:“缺心眼的大好人呐,教也教不会!”

一文不值,千金不卖

2004 年春,我在新郑黄帝故里广场旁,给父母租了一套门面房,简单装修了一下。父亲高兴地说:“赛过五星级(宾馆)。”支上一张画案,父亲便开始了每天的写写画画,墙四周挂满了他的作品。亲朋邻里求字索画,父亲慷慨相赠:“只要喜欢,拿去。”作为回报,亲朋们有的买刀宣纸,有的提兜水果,有的就说声:“太谢谢侯老了!”当时,父亲的工资每月一千多元,书画支出又大,手头经常拮据,生活比较清贫。但他清心寡欲、知足常乐,每天愉悦无比。

10 月的一天,新郑旅游部门的负责人对我说:“一位日本朋友拜谒黄帝故里,看上了老先生的字画,想买三张,一张1000 美元。”我跟父亲说:“爸,有位外宾想买您两幅画、一幅字,讲好出价,三张3000 美元。”父亲说:“好哇!这叫一年不开张,开张吃一年。”但知道了买主是日本人,父亲说:“不卖了。”我问:“为什么?”父亲说:“不为什么。”我理解父亲的民族恨、家国仇。父亲一生从不用日本货,也不喜欢让我们用。我便笑着说:“我的老爹爹呀,他是日本友人,不是强盗,中日早就友好了。三张3000美元呀,字画挂在墙上一文不值,您老还跟钱赌气?”父亲慢腾腾地说:“叫他到别处买吧。我这个笼屉不蒸馒头,蒸(争)的就是这口气。别看一文不值,就是千金不卖!”我只好跟负责人说:“对不起,这三张字画早有人预定了。”唉!这就是我那耿直倔强的老父亲。

父亲在汝河小区56 平方米的两居室里,一住就是28 年。父亲经常乐呵呵地说:“斯是陋室,惟吾德馨……”“乐以忘忧,不知老之将至。”

如今,父亲离开我们已经10年了,我细细地翻看着父亲的照片,河南黄埔军校同学会从1990年成立至2010 年期间,父亲担任副会长和会长的20 年中,他积极参加各种活动和会议;与有关领导一起慰问黄埔同学、抗战老兵;组织带领郑州中山书画社的艺术家们文化下乡、拥军支教……我越看越觉得,父亲是勤勉敬业的、是幸福快乐的。

父亲勤奋节俭一生,清贫快乐一世。父母牵手73 载,一共养育我们姐弟三人。积极乐观的生活态度是父亲留给我们姐弟最宝贵的财富。我们自幼耳濡目染,受书画艺术浸润,长大后工作之余,也爱写写画画,参加省市乃至全国书画展览。耕读传家久,翰墨继世长。我们用一技之长服务社会的同时,也决心把老父亲的一脉墨香传承下去,发扬光大。同时,作为黄埔二代,我们也要向父辈那样,把爱国作为生命的主题,把敬业作为快乐的源泉。自觉传承黄埔精神,积极参加两岸文化交流活动。我的家乡河南新郑黄帝故里,每年三月三拜轩辕,都要举行盛大的拜祖大典和黄帝优秀文化论坛及书画展览。作为新郑市炎黄书画院副院长,我有责任继续带动更多艺术家投身到两岸的文化交流活动中去,为早日实现祖国统一大业、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!