2019年中国商业航天发展研究

文 | 钱学森空间技术实验室发展战略研究部 艾瑞咨询

一、商业航天背景

1.商业航天概念界定

不同国家/地区对商业航天概念定义略有不同,但总体来看,商业航天是指采用市场化机制以获取商业利润为首要目标而开展的航天活动。商业航天除了具有传统航天高风险、高投入、高技术的特点外,还具有经济性、市场驱动性及约束性的特点。商业航天概念下的市场规则是指商业航天企业在经营发展过程中需要承担一定比例的投资风险和责任,按照典型的市场激励机制运行来控制成本并获得最大的投资回报,并具有为现有的或潜在的客户提供航天产品和服务的合法资质和能力。

2.商业航天兴起探源

(1)政策开放打破商业航天门槛

航天产业受政策因素影响极大,2014年国务院出台《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,首次提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设;鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星,提供市场化、专业化服务;引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设。自此,商业航天政策门槛逐渐被打破,商业航天全产业链逐渐发展。

(2)商业航天制造设计理念变化带来全产业链的成本降低

由于商业航天经济性的特点,商业航天产业链各个环节的企业都在通过多种方式降低生产制造成本,一方面使商业航天企业面向传统航天企业时取得竞争优势,另一方面降低终端用户采购航天产品/服务的成本,扩大了航天产品的客户群体,获得规模效应,进而加快了航天产品/服务更新迭代速度。

(3)外部力量支持:互联网巨头利用商业航天赋能主营业务

商业航天的发展离不开外部力量的支持:社会资本的进入以及互联网企业跨界。从2015年开始,国内的投资机构逐渐关注商业航天赛道,投资商业航天的机构数目从2015年的24家增至2018年的90家。社会资本的注入为中国的商业航天发展提供了资金支持。另外,互联网企业跨界也为商业航天带来了全新的经营、管理、生产理念。目前国内互联网巨头主要通过股权投资进入商业航天赛道,尚未真正发展商业航天业务。

3.商业航天市场潜力

近年来,全球卫星产业总收入呈现增长态势,在2018年达到了2774亿美元(图1)。具体来看,卫星制造收入近十年来略有波动,但复合增长率仍然达到4.2%。发射服务收入从2009年的45亿美元增长至2018年的62亿美元,复合增长率3.5%。卫星服务业收入自2015年开始增长乏力,2017年收入达到历史最高值1287亿美元。地面设备制造收入始终保持强势增长,十年间复合增长率高达10.8%。

中国的商业航天产业相较于美、欧等国家和地区发展相对缓慢。一直以来国内市场都处于体制内单位为主导的产业格局下,商业公司特别是民营商业公司长期以来一直难以进入。随着近年来我国在相关政策方面的进一步开放,中国商业航天的发展潜力巨大。

二、商业航天发展现状分析

1.商业航天产业链

商业航天产业链较为复杂,总体分为四个环节:一是电器元件材料厂商,二是卫星研制商、发射服务提供商以及地面设备制造商,三是卫星运营商与卫星应用服务提供商,四是终端用户(政府、企事业单位、个人)。

与国外相比,我国卫星产业在卫星研制和发射领域,企业实力突出、竞争力强;而在电子元器件、终端类产品、应用系统和运营服务等领域,企业规模较小,整体实力偏弱,尤其是芯片、板卡、天线、算法、软件、接收器和终端的技术水平与国外顶尖水平差距明显。自2015年起,随着民营资本的进驻,大批民营初创航天企业成立。截至目前,全产业链均有民营企业进驻。商业航天产业链如图2所示。

图2 商业航天产业链结构

2.卫星制造

近年来,民营企业(或合营企业)通过股东技术入股的方式获得研制卫星的能力;民营企业通过吸收体制内人才,并与科研机构联合研制的方式获得研制卫星能力。经过多年的积累,2018年民营企业无论是制造的卫星数量还是获得收入都取得了爆发式增长。

卫星制造的商业模式较为明确,即客户采购卫星,卫星制造企业利用客户预付款进行卫星研制。这条发展路径相对来说风险较小,一方面通过客户项目锤炼卫星制造能力,加快企业卫星研发迭代效率,另一方面可以有效降低企业财务风险。

然而,下游客户需求的变化,即以低轨卫星星座代替单颗高轨卫星,对于载荷能力不断迭代以及对低成本和短交付周期的追求,使卫星制造的商业模式在近年来发生了改变。企业开始以标准化、模块化、定制化的方式研制卫星,同时降低卫星使用寿命,适度降低对卫星可靠性要求,主要采用增材制造、数字化制造、利用大数据优化设计和制造等新技术。

3.卫星发射

目前较多民营火箭企业走“先固后液,固小液大”的路线,存在三方面考量:一是市场需求,当前市场份额较大的商业卫星载荷大多集中在10~200kg和500kg~1.5t区间,前一区间质量更小、部署灵活,更适合使用固体火箭发射,后一区间质量更大、研制周期更长,更适合使用液体火箭发射;二是研制难度,固体火箭研制相对容易,可用较少研制费用快速打入市场获得营收,直接研制液体火箭耗时太久(SpaceX公司从成立到猎鹰九号火箭完成商业任务耗时11年),不利于抢占市场;三是融资需求,发射小型固体火箭可使企业迅速形成商业闭环,配合企业融资进度,而直接研制中型液体火箭,期间没有产品,没有营收,不利于企业融资。

中国运载火箭发射收入与运载火箭发射数量直接相关。如图3所示,自2013年起,中国运载火箭发射收入增长迅速,复合增长率达到24%。中国运载火箭市场收入增长来源主要有:中国北斗导航系统逐步完善;中国开始逐步承接国际商业发射订单(2018年发射国际载荷11枚,较2017年增长260%);商业航天发展迅猛,民营企业发射卫星数量稳定增长。

图3 2013-2018年中国运载火箭发射数量及收入估算

发射服务提供方在卫星发射的全部流程中扮演着至关重要的角色(图4),一方面需要与有卫星发射需求的公司对接,承揽国内外商业发射订单,另一方面要同时对接火箭公司、发射场与保险公司。其中,火箭公司主要负责运载火箭研制、发射任务分析和运载火箭技术接口协调;发射场主要负责对发射活动进行计划和排期、发射场技术接口的协调、发射场操作及控制,遥测、控制及跟踪;发射保险方面,目前相关政策规定必须购买第三者责任险,而发射及在轨保险往往会作为卫星发射全套解决方案中的一部分,一并提供给卫星公司。

图4 卫星发射服务模式解析

4.卫星通信

2016年8月,中国首颗移动通信卫星天通一号01星成功发射。2017年3月,天通一号卫星移动通信系统投入使用,该年中国卫星通信市场规模相较往年取得了较快的增长。2018年1月,中国首颗高通量卫星投入使用,再次加快了中国卫星通信市场增速。如图5所示,2018年中国卫星通信市场规模估算已达到21亿元人民币。2022年虹云星座、鸿雁星座、银河航天星座将完成阶段性部署或整个星座建设,中国卫星通信市场将迎来爆发增长。

图5 2014-2018年中国卫星通信市场规模估算

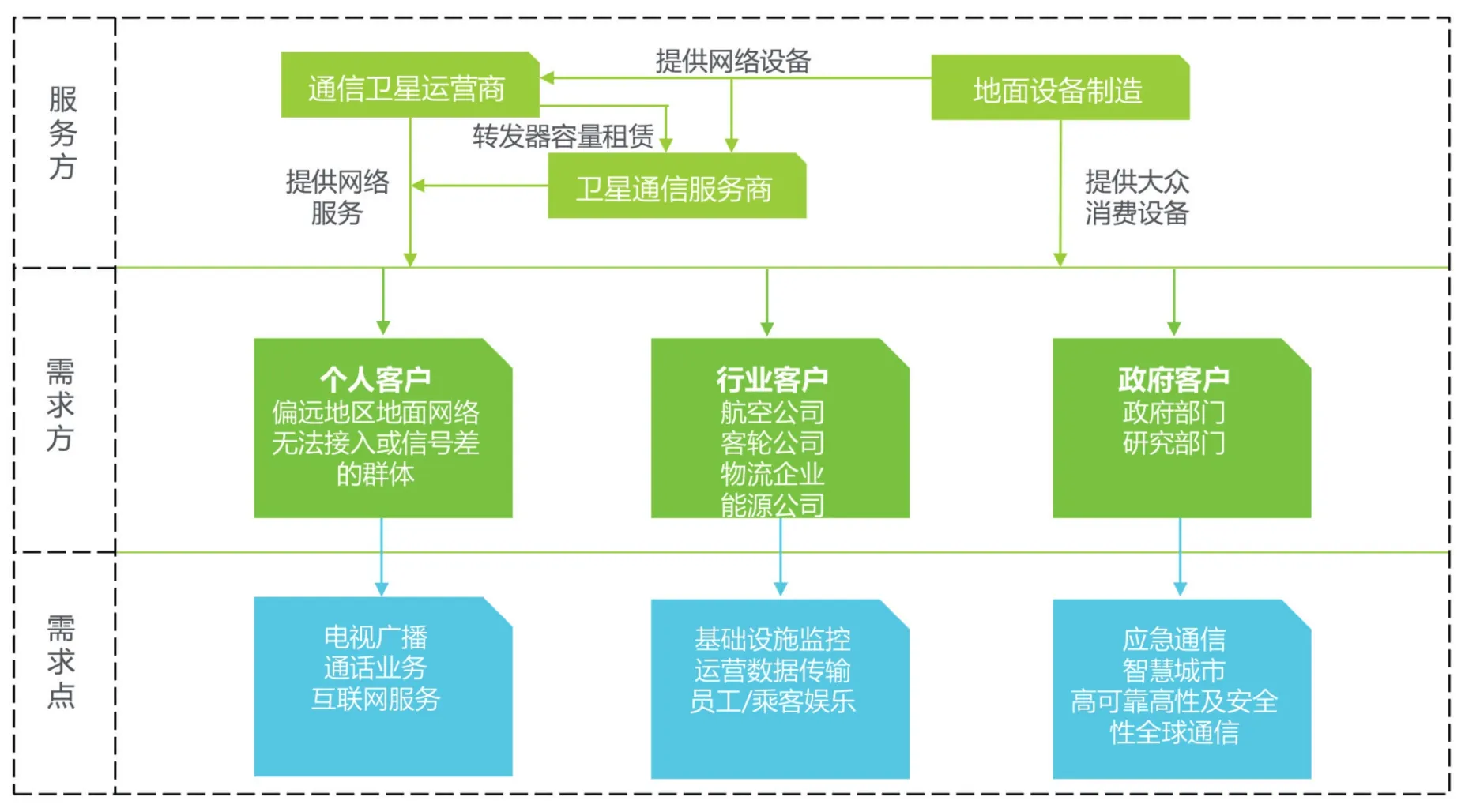

卫星通信的客户大体分为个人客户、行业客户和政府客户三类。个人客户对卫星通信的需求体现在电视广播、卫星通话和互联网服务,行业客户对卫星通信的需求体现在基础设施监控、运营数据传输以及员工/乘客的娱乐使用,政府客户对卫星通信的需求体现在智慧城市以及高可靠安全性高的全球通信(图6)。

图6 卫星通信商业模式分析

5.卫星遥感

从2014年开始,国家密集出台政策支持商业航天发展,商业遥感卫星产业迎来了2~3年的政策红利窗口期,商业遥感卫星产业得到快速发展。但截至目前,我国并没有制定商业航天产业相关的法律法规,用于明确产业中各从业者或机构的权责关系,明确采集、使用、分发等机制。对于遥感卫星数据的使用方面,存在遥感卫星数据重复购买、数据资源浪费、数据资源利用率低等情况。

卫星遥感企业的主要产品是遥感卫星图像和以遥感图像为基础的图像分析服务。目前来看,我国商业航天领域中的遥感卫星企业主要采取两种商业模式(图7):一类以珠海欧比特宇航科技股份有限公司为例,企业拥有自主运营的商业遥感卫星,可自主获取卫星遥感图像,采取出售或自主利用的商业模式;另一类以北京极海纵横信息技术公司为例,通过深化与遥感卫星图像的下游应用产业链的结合程度,利用行业专业知识、平台模式和数据分析模型提供专业的遥感卫星图像数据分析服务。

图7 卫星遥感企业商业模式分析

由上述分析可知,卫星遥感企业应识别并判断是否具有可以自主运营遥感卫星星座的机会和能力,通过发射可以自主运营的遥感卫星和通过强化数据平台与行业专业知识的融合程度,均可以为企业构筑“护城河”。

6.卫星导航

根据2019年中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,我国2018年卫星导航与位置服务产业总产值达到3016亿元,2014年至2018年期间,我国卫星导航与位置服务产业总产值的年复合增长率为17.56%。2013年国务院办公厅发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》中,将我国卫星导航产业规模将在2020年超过4000亿元设定为发展目标。为完成该目标,保守预计未来2年的年复合增长率为15.16%。

目前来看,我国卫星导航企业多集中在卫星导航消费终端的硬件制造环节,卫星导航企业现阶段的商业模式以“硬件制作—客户采购”的单一模式为主,未来可以转向产业链下游的应用场景开发环节,通过协同自身所具备的导航硬件优势,开发基于位置的行业应用和运营服务业务。根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》中的数据,卫星导航衍生带动而形成的关联产值占比提高,也表明卫星导航产业的应用价值开放程度不断深入。

7.卫星地面设备

卫星地面设备是指卫星产业链条中地面端需要应用的产品,包括网络设备和消费终端。卫星地面设备是卫星产业链实现商业落地的关键。通过研究上市A股的卫星地面设备公司发现,多数卫星地面设备公司同时经营卫星网络端业务和消费终端业务。因此,卫星地面设备产业规模的核算难以将二者在产值规模上做明确区分。预计随着北斗导航卫星、高分专项遥感卫星等卫星星座建设完成,卫星应用阶段将全面开启,卫星地面设备将迎来消费端设备的增长期。

三、中国商业航天细分领域发展建议

1.卫星制造

卫星运营企业持续采购卫星,是卫星制造企业的最优质客户。国营卫星运营企业对卫星平台和载荷的能力与可靠性有较高的需求,民营卫星制造企业暂时无法满足这部分客户的需求。民营卫星运营企业处于发展初期,目前对卫星的能力和可靠性要求相对较低。民营卫星制造企业如能与这部分企业联合研制卫星,不仅可以提升自身卫星研制能力,也可以为将来赢得大批订单。

2.卫星发射

民营火箭公司沿着从具备入轨能力到提高火箭可靠性再到降低成本(可回收火箭)的发展路线较为稳妥,风险较小。2022年是关键时间节点,卫星星座诸如鸿雁星座、行云星座、虹云星座、银河航天、九天微星都将在该年完成整个星座或第一阶段部署。民营火箭公司要在2022年前拥有高可靠性、近地轨道3t及以上运载能力的中型火箭,方能获得以上发射合同,获取商业发射第二阶段的入场券。

3.卫星通信

卫星通信企业应结合公司自身的融资情况,详细规划星座建设不同阶段向不同需求和不同区域的客户提供针对性服务。在提供全球化服务过程中,与本地运营商合作,不仅可以降低企业面临的政策风险,同样可以借助本地运营商在当地的渠道优势以及对当地人民文化、互联网使用习惯的熟悉,更好地进行本地化业务拓展和运营。

4.卫星遥感

卫星遥感企业分为两类,一类是拥有自主遥感卫星,自身具备运营遥感卫星能力;另一类是需要通过外部渠道购买遥感原始图像/数据,再进行开发利用。对于第一类企业,增强卫星遥感图像的采集能力,完善自身的原始图像数据库应作为未来发展战略。对于第二类企业,可优化图像识别能力,结合人工智能、遥感图像和行业专业知识加深自身在垂直产业链上的理解,从而拓宽业务范围。

5.卫星导航

现阶段,卫星导航企业已经开始尝试从制造硬件产品转向应用端的系统集成和平台搭建方向。未来这一趋势会随着北斗导航卫星的国产替代进程加速、北斗导航卫星的定位精度提高,以及对于地物时间空间位置信息商业价值的更深理解而不断加深。

6.地面设备

由于我国国情和政策的特殊性,国外地面设备领域中发展较好的卫星电视广播行业在我国发展受到限制,卫星导航消费终端、车载芯片和卫星电视广播接收设备是发展较好的卫星地面设备。随着未来5年高分卫星体系、北斗卫星导航系统和鸿雁等通信卫星星座建设不断推进,对卫星地面设备的需求会伴生增长,卫星地面设备企业可以抓住良好发展机遇。