论抗战大后方高等院校水利专业的设置及人才培养

程得中

水利高等教育是指以水利科学的基本原理、基本知识、基本技能和先进技术为教学内容,对具有高中毕业文化程度的学生所实施的专业教育[1]1712。中国水利高等教育始于1904年(清光绪二十九年)的大学堂分科大学。1915年设立的河海工程专门学校,是中国第一所专门培养水利工程技术人才的学校。一直到抗战爆发前,中国的水利高等教育一直在平稳发展。抗战时期,由于战争的需要,急需大量的水利专业人才,促使很多大学在战时成立了水利系,并迅速发展。

近年来,对抗战时期高等教育的研究成果已经很多,但对于水利高等教育的专门研究尚较为薄弱。①既有的研究,大致如下:陆宏生的《近代水利高等教育的兴起与早期发展初探》《山西大学学报》,2001(24);袁博的《民国初年壬子癸丑学制下的水利教育(1912—1922)》《重庆第二师范学院学报》,2015(28);刘建华的《中国近代水利教育发展初探》《华北水利水电学院学报》(社科版),2012(28)。目前学界研究主要集中在近代前期的水利高等教育,对于近代后期,特别是抗战时期的专门研究暂未发现。

一、抗战时期国民政府“战时要当平时看”的教育政策

抗战爆发后,水利高等教育遭受很大程度的破坏。为保存力量,高校先后迁移至内陆地区,但这些学校办学条件较差,设备仪器缺乏。国民政府为促进战时高等教育发展,颁布了一系列政策,以适应抗战时期水利建设的需要,促进了水利高等教育的发展。

1939年3月,第三次全国教育会议在重庆开幕,这是抗战期间关于文化教育最为重要的一次会议,主要讨论抗战建国时期教育实施方案。针对当时存在的战时教育与平时教育的争论,国民政府领导人蒋介石在会议上发表《今后教育的基本方针》,提出“平时要当战时看,战时要当平时看”教育方针,认为在抗战期间更需要着重各种基本的教育[2]81。

1939年第三次全国教育会议召开后,国民政府教育部根据决议精神,制定了抗战时期教育的十四点注意事项。规定“教育原理不得因战时有所变更”“努力教育正常措施”,这是对“战时要当平时看”方针的贯彻执行。当然,在国破家亡的战争环境下,为了培育抗战胜利的信心和斗志,教育政策也不能不与抗战发生联系,注意事项有“精神动员”“设战时讲座”“战时服务”“特殊训练智识技能”“增加战时补充教材”“厉行军训”“民众战时特殊教育”“战时服务教育”“加速培养战时需要人才”“应有特组机关”“提高战区教育工作人员待遇”“救济战区中小学教员”十二条规定[3]。

二、对战时水利建设的重视和水利人才的需求

为发展大后方农业生产,以保障抗战对粮食及其他农产品的需要,国民政府大力号召发展水利事业,对勘测设计、水利工程等专业技术人员的需求大为增加。1938年3月,国民党临时全国代表大会颁布《抗战建国纲领》,提出“全力发展农村经济,奖励合作,调节粮食,开垦荒地,兴修水利”,把水利提到了大后方经济建设的首要地位。6月,经济部制定《关于战时水利建设方针的报告》,指出“抗战期间,西南西北各省农田水利开发及后方水道运输之改进,需要殊为急切,均已指定各水利机关,分别举办。”[4]

为促进战时水利建设,政府决定设立水利专管机关,旋由蒋介石提议,于1939年召开五届七中全会,议决设立行政院水利委员会,专门办理全国水利事业。嗣后,水利委员会于1941年9月成立。

由于国民政府的高度重视,西南、西北大后方广大乡村都积极兴修渠堰、开凿塘堰,展开了兴修水利的热潮。1940年,四川省水利局规定:大型水利工程由省建设厅出面向国家四大银行贷款,由受益县修建并分期偿还。各县小型水利工程由各县自筹经费或征调民工义务劳动,厅、局派技术人员协助勘测设计,指导施工,以促进水利工程建设发展。[5]1221943年2月7日,四川省政府通令各市、县凿塘筑堰、兴修小型水利。并通知以本省30年度征收粮谷等实物所得超收价款,加上各县30年度征实加工溢额的百分之六十,拨作各县农田水利基金。这一政策激发了各地兴建水利的热情,大后方再次出现了大兴水利的热潮。[5]124

水利建设的热潮催生了对人才的需求。1937年,四川省水利局长邵从燊书面呈请建设厅长举办四川省水利局水利人员训练所,学员从各县高中毕业生中择优推荐,学习期满、考试合格后担任水利工程技术人员,训练所先后开办两班,培训学员80名[6]192。1939年11月,四川省政府颁布《四川省各县水利委员会设置办法》,要求水利委员会设委员21∼45人,均应具有水利专科学校以上文化水平并服务二年,或任水利委员、堰长富有经验者,方可聘任[7]9。1943年,国民政府教育部与行政院水利委员会拟定了培养高级、中级和初级水利技术人才办法,要求开设土木系的20所大学均增设水利系或组。当年招收各类水利学生400名,并在中央大学和西北工学院招收研究生20名[8]。1944年,四川省参议会和社会有识之士有感于当时各种工程的主办技术人员多是外省人,认为应该培养四川本土的水利专门人才,故咨请教育部在四川大学内扩充理学院为理工学院,设立土木水利等系,水利专业学生毕业后由水利部统一分配工作[6]193。

三、抗战时期高等院校的内迁办学

抗战时期,高等学校纷纷内迁到西南、西北大后方继续办学。高校内迁共分三个阶段:第一阶段自1937年抗战爆发到1938年武汉、广州失守,国民政府迁都重庆,约一年半时间。随着沦陷区的增加,平津、沪宁杭、武汉、广州等地高校最初迁往中部的长沙、江西,组建临时大学,随着中部地区的沦陷,被迫再次迁往西南地区。第二阶段自1941年冬太平洋战争爆发,美英对日宣战,原来避居租界和香港的高校被迫迁移。此类学校以私立高校为主,大多迁往重庆。美英在华所办教会学校大多迁往成都和福建。第三阶段自1944年4月到1945年初,由于豫湘桂战役国民政府的溃败,日军占领豫湘桂三省大部和粤闽鄂部分地区,日军一度逼近贵阳,导致广西、贵州本地和迁移到此的高校被迫转移到重庆等地。

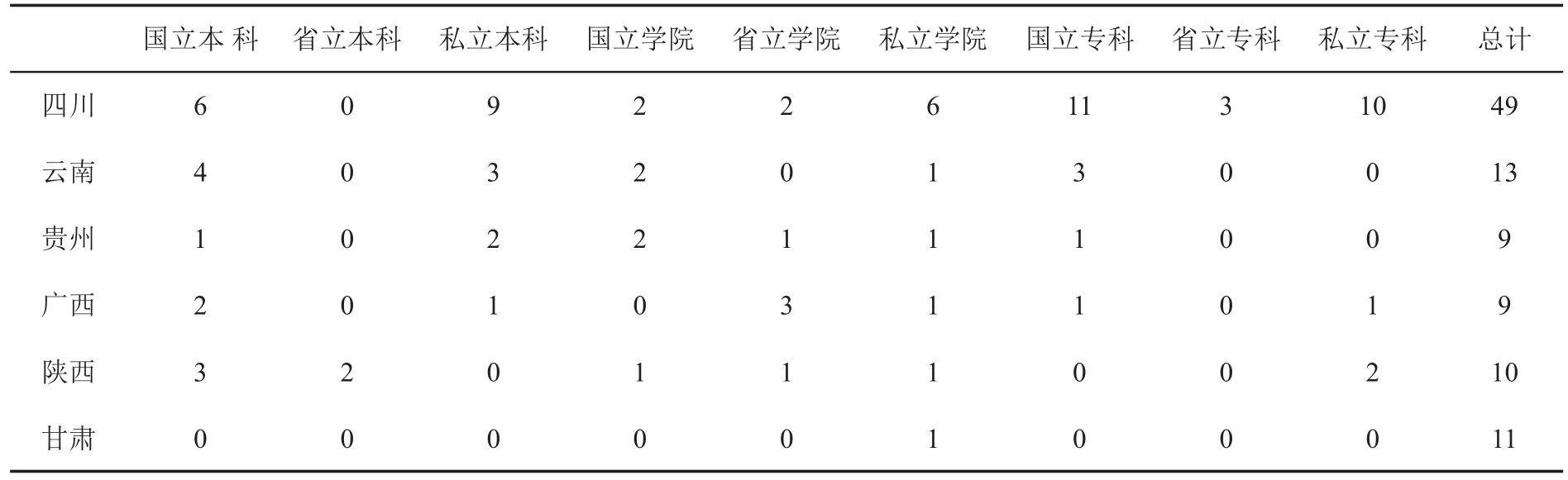

表1 抗战时期大后方省份先后容纳的高校数量

由表1可见,四川(包括重庆)是内迁高校最集中的地区,容纳的高校数量占到总数的68%。其他依次为云南18%、陕西13.9%、贵州12.5%、广西12.5%,甘肃最少,只占1.4%。中央政府的迁移重庆,使得重庆成为战时中国政治、经济、文化的中心,因而重庆以及周边地区成为高校内迁的中心地带,同时也成为大后方的教育中心。

四、大后方内迁高校水利专业开设情况

抗战前,水利工程及相关学科大多设在工学院下的土木系或农林系。1939年9月,国民政府教育部颁布《大学及独立学院各学系名称》[10]709,规定工学院设土木工程、水利工程、机械工程、航空工程、电器工程、矿冶工程、化学工程、纺织工程、建筑工程等系。与1929年的规定相比,主要变化是增加了水利、航空、纺织工程三学系。这个新规定,反映了当时的社会需要,对高等工程院校的科系设置起了导向作用。但当时高校水利学科多以专门组的形式附设于土木系,且设组数不多,规模过小,远不能满足社会需要。所以首次在教育部公布的法令中出现“水利工程”学系名称,与土木工程并列,成为各大学或工学院的独立科系,在近代水利教育发展史上有着重要意义。这一规定也促使20世纪40年代后专科以上学校中水利学系的增多。

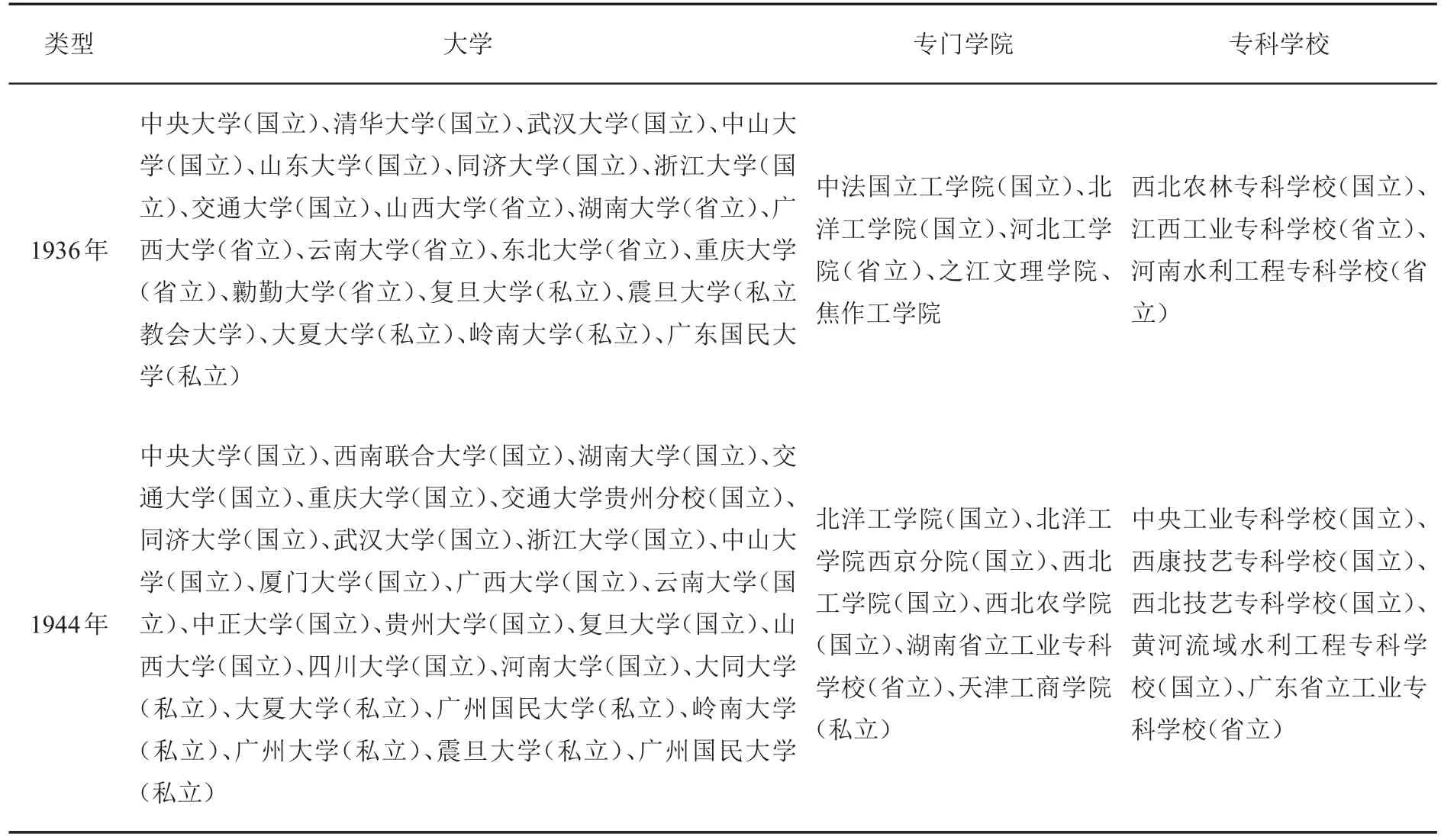

1936年全面抗战前夕,全国有28所大学及专门学院、专科学校设立土木系水利组或水利系。到抗战胜利结束前的1944年,设立水利专业的高等学校有37所(见表2),抗战期间总计增长1.3倍。其中大学由1936年的20所增长到1944年的26所,增幅为1.3倍。专门学院由1936年的4所增长到1944年的6所,增幅为1.5倍。专科学校由1936年的3所增长到1944年的5所,增幅为1.67倍。可见,专科学校水利专业的设置增幅最大,其次是专门学院,大学的水利专业设置增幅最小。

水利专业开设数量的增加源于两方面:第一,抗战期间,新成立了一批设置水利专业的高等学校,如1937年成立的国立中央工业专科学校、1939年成立的国立西北技艺专科学校、1939年成立的国立西康技艺专科学校、1940年成立的国立中正大学、1942年成立的国立贵州大学和湖南省立工业专科学校。1944年,北洋工学院西京分院成立。第二,由于学科发展需要,一些大学设立在土木系下的水利组独立建系。1937年,中央大学水利组独立为水利系,成为近代综合大学首个独立设置的水利系。1943年,湖南大学成立水利工程系。1944年,四川大学设立土木水利工程学系。第三,由于教育部要求,很多高校新增加了水利专业。1943年,国民政府教育部要求已经设立土木系的20所高校一律设立水利组。

表2 抗战前后设置水利专业的高等学校名单

五、大后方水利高等教育的人才培养和师资力量

1.明确的水利人才培养目标

1938年4月,国民党临时代表大会制定《战时各级教育实施纲要》,规定战时教育方针。教育部根据这一方针明确了高等教育的培养目标:专科教育应为培养各专业专门技术人才之教育,毕业生对于所习农工商各行业之技术与业务各有所长;大学教育应为研究高深学术,培养能治学、治事、治人、创业之通才和专才之教育。对农工商等专门学院,应该实行高深专门技术教育,养成高级技术人才,以国家建设之需要为施教的对象。

2.统一招生

1938—1940年,根据教育部全国高等院校统一招生办法,由教育部统一考试,然后各校录取。1941年后,改为各高校采取单独招生、联合招生、委托招生、会考、升学联合考试等办法,由教育部制定一些原则性的规定、办法,提出一些统一的要求。

招生考试一般分为笔试和口试。水利系的笔试科目为公民、国文、英文、中国史地、数学甲(高等代数、解析几何、三角)、物理与化学等。[12]444

3.严格的学业考核

大后方的高等教育不因处于战时便放松要求,相反对学生学业的考核要求更高。

一般分为平时考核、学期考核和毕业考试三种。平时考试由任课教师在课程进行时进行考核;学期考核一般在期末进行,由学校统一命题和批卷。毕业考试安排在最后一学期,统一按照教育部制定的标准进行考核。毕业考试除最后一学期的科目外,还需要考主干课程三门以上,成绩合格方得毕业。如果不合格,可以参加补考,补考仍不合格则需要重读。[11]72

4.雄厚的师资

抗战时期,水利高等教育师资雄厚,任教者中有大批留学归国人员,他们拥有开阔的视野,教学科研与国际接轨,大大提升了教育教学质量。

大后方水利高等教育的师资以中央大学和西南联大最为雄厚。中央大学的水利工程系有留美的黄文熙、李士豪,留英的顾兆勋,留荷的严恺等。西南联大土木系水利组有留美博士阎振兴、王龙甫。其他一些综合大学也有较多海归。四川大学土木水利工程系的李镇南、张有龄分别留学美英。浙江大学的徐芝纶教授留学美国麻省理工和哈佛大学,获得硕士学位。武汉大学水利工程系的陈克诫为留德博士。一些专门学院和专科学校也有留学归国人员。西北工学院和西北农学院的谢光华、刑丕绪都留学美国。中央工业专科学校的刘光华为留美硕士。

六、大后方水利高等教育的课程教材建设和科学研究

抗战期间,大后方水利高等教育课程标准和教材得到了统一和规范,改变了之前水利课程开设的混乱局面,消除了因人设课、重专业课轻基础课等弊端,提高了水利教育的水平。高等学校与科研院所和企业开展合作,进行科学研究和实习实训,推动了国家水利科技的发展进步。

1.规范公共必修课、分系必修课和选修课的课程标准

课程体系的机构化使得课程设置更为合理。全部课程分为院公共必修课、分系必修课及选修课三部分,既注重了同一学院学习的最低标准,加强基础课程学习,各学校又可根据自身条件设置不同专业课程,使学生按专业、爱好选择课程。

1938年2月,国民政府教育部着手编订统一的文、理、法、工等各学院公共必修科目表。1938年11月,工学院共同科目表正式颁布。必修科目表包含公共基础课和专业基础课。公共基础课为国文(4学分)、外国文(6学分)、数学(8学分)、物理学(8学分)、化学(8学分),共34学分,在第一学年分两学期全部学完。专业基础课为应用力学(4学分)、材料力学(4学分)、经济学(3学分)、投影几何学(2学分)、工程画(2学分)、工厂实习(2学分),共17学分,前3门课程在第二学年开设,后3门课程在第一学年开设。

除了公共必修科目,教育部还拟定了分系必修及选修科目草案,于1939年4月分发各高校收集意见,经教育部讨论修正后,于1939年8月公布施行。按照这一规定,每生完成学业需要达到的学分为140,包括每学期修习14学分的公共必修科目和分系必修科目,剩余的学分需要从选修科目中获取。

2.以美国教科书为蓝本的教材编订

国民政府对教学用书高度重视,统一进行教材的编纂和审定。1939年,教育部成立大学用书委员会,负责高校教材的编订。1940年,委员会在重庆北碚召开第一次会议,决定系统编纂各学院共同必修科目教材、各学系必修科目教材、各学系选修科目教材。

教育部审定的教材来源有三部分。第一种是已经出版或印行,学生反响较好的成书,凡经审查合格且获得编者同意,经过修订,即可作为大学用书。第二种是由教育部面向社会公开征稿,组织专家从应征稿件中进行遴选,确定优胜者选为教材。第三种是向学有专长的教授和专家进行约稿。教育部曾经约稿的教材有:陶褒楷的《下水工程》、阎振兴的《土壤力学》、蔡芳荫的《普通结构学》、刘仙洲和褚士荃的《画法几何》等。这些教材以美国教科书为蓝本进行编译,结合中国实际,融入编者丰富的教学经验,在教学实践中取得了良好成效。

3.与科研院所合作开展的科学研究和学生实习

科学研究是高等学校的重要职能,内迁后的高校实验器材缺乏,科研和教学实习受到限制。为解决这一问题,一些高校借助中央水工实验室,坚持进行水利科学研究。

中央大学于1938年1月与中央水工实验室开展合作,在嘉陵江畔建立水工实验室。抗战期间,该实验室开展四川长寿龙溪河水力发电厂拦河坝模拟试验、云南弥勒甸溪拦河坝模型试验等20余项研究。中央工业专科学校于1939年与中央水工试验室合作,设立石门水工试验室。实验室除进行了10余项科学研究,还作为交通大学、重庆大学和中央工业专科职业学校水利专业学生的实习基地,有效提升了学生专业素养和实践技能。西南联大于1940年4月与中央水工实验室合作设立昆明水工试验室,开展云南腾冲水力发电厂节制闸及引水闸模型试验、螳螂川及南盘江流域水文资料研讨等研究。