武汉市鲁巷商业副中心的空间演进研究

曾 吉

(武汉大学城市设计学院,湖北 武汉 430000)

1 概述

诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家克里斯说,21世纪对世界影响最大的有两件事:一是美国的高科技;二是中国的城市化[1]。中国城市化进程势头迅猛,但这种迅猛的发展造成人口不断向城市集聚,城市土地利用面积不断增大。据《统计年鉴》:2000年—2015年武汉市总人口由749万人增长至1 060万人,增长率为42%,建成区面积由210万km2增加至586万km2,增长了接近3倍;2000年—2015年北京市总人口由1 107万人增长至2 170万人,增长率为96%,建成区面积由490万km2增加至1 420万km2,同样也增长了接近3倍。人口的快速膨胀和城市空间快速的横向蔓延促使城市由单中心的集聚发展模式转为多中心的发展模式。早在2008年,在全国人口超过100万的52个特大城市中,就有16个城市先后提出实施多中心城市空间结构的战略布局[2]。城市副中心作为多中心城市空间结构的重要组成部分,对它的研究极具参考价值。

本文以武汉市鲁巷商业副中心为例,分析归纳不同时期不同阶段鲁巷商业副中心的业态、功能和空间结构特征,指出其存在的问题,对于分析我国城市副中心的演进提供有效的参考依据。

2 空间演进的阶段特征

2.1 阶段划分

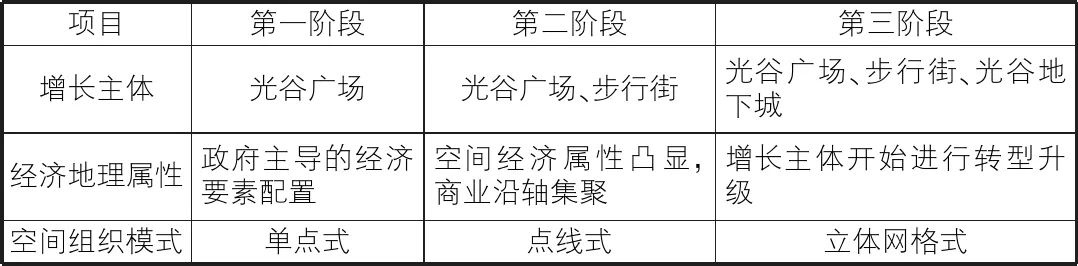

鲁巷位于武汉历史文化名城武昌,是国家级开发区——东湖高新技术开发区(光谷)的副中心。2000年,鲁巷广场购物中心开业,首年收入3亿元。2001年,“中国·光谷”正式确认,多家商户落户鲁巷,光谷商圈迈入高速发展的轨道。2006年,武汉城市总体规划确定了杨春湖、鲁巷、四新三个城市副中心[3]。同年,光谷世界城—光谷步行街项目正式兴建,2008年1月正式投入运营,城市的繁荣迅速聚集,光谷商业进入崭新的一页。2012年,中国首条穿越长江的轨道交通线——武汉轨道交通二号线正式运营,这个横跨武汉市五大城区的交通线为鲁巷商业副中心带来了巨大的人流。地上的商业空间不再能满足巨大的人流量,纵向发展地下商业成为一种趋势。2014年12月,光谷广场开始改造,在光谷广场转盘下,集公路隧道、地铁隧道、地铁站和地下商城于一体,构成国内最复杂的地下工程[4]。因此,综合考虑鲁巷发展时序,将鲁巷商业副中心的空间演进划分为三个阶段:起步期(2000年—2006年)、发展期(2007年—2012年)、成熟期(2013年至今)。在此基础上,结合各个时期鲁巷的发展状况,具体论述该地区的业态、功能的变化、空间结构的扩张等特征(见表1)。

表1 鲁巷商业副中心空间演进的阶段划分

2.2 起步期(2000年—2006年)

2.2.1业态功能特征

点状聚集发展。2000年,鲁巷购物广场建成,这个集购物、休闲、文娱为一体的购物中心标志着光谷地区首个商业节点出现,开启了光谷地区大型商业设施从无到有的新篇章[5]。以鲁巷购物广场为核心,多种业态相互组合的发展体系,聚集了光谷地区大量人流、物流,提高了整体经济效益。虽然鲁巷购物广场的建成填补了光谷地区大型消费购物场所的缺失,但是简单的聚集、零散的空间模式在当时并不能满足人们日益增加的多样性需求,早期的鲁巷功能配置较为单一。

2.2.2空间结构

1)用地性质。鲁巷商业副中心起步期形成的商业设施较少,大部分都是以传统的小卖场和零售店为主,构成较为单一,大片区域以居住用地为主,随着鲁巷广场购物中心开业,鲁巷广场附近土地价值得到了极大的提升。商业设施用地呈现以鲁巷广场购物中心为核心,沿珞喻路、鲁磨路、虎泉街线性布局的方向发展。2)商业空间形态。在传统商业快速发展的浪潮中,武汉市的中心城区的空间组织以功能重组和置换的方式逐渐向外拓展。鲁巷商业副中心因此形成以鲁巷广场购物中心为主导的空间布局。并且随着地块的增值,一些小型商户纷纷入驻虎泉街、珞喻路和鲁磨路,与鲁巷广场购物中心呈现出一种“大对小”的附生关系。

2.3 发展期(2007年—2012年)

2.3.1业态功能特征

点轴连线式发展。2006年,中商平价入驻鲁巷,鲁巷商圈初具规模。次年,超市巨头家乐福和大洋百货也随后入驻,光谷步行街初步建成,鲁巷商圈快速扩张。大量商户入驻弥补了市场内业态单一的缺陷,形成了一套补全市场的生长模式,同时也加剧了业态间的相互竞争。随着光谷步行街一期开业,业态在消费空间的渗透更加体现出多元化,购物、餐饮、办公、旅游、酒店、健身多种业态和功能聚集在这一条超级商业步行街[6]。商业空间的发展由初期的围绕鲁巷购物广场发展为核心转变为以鲁巷购物广场、光谷国际广场延伸至光谷步行街这条轴线为核心发展。

2.3.2空间结构

1)用地性质。用地布局呈现出以光谷国际广场——光谷步行街线性布局的情况,同时向鲁磨路、虎泉街、珞喻路、民族大道扩散。2)商业空间形态。光谷步行街项目全长1 350 m,占地609亩,总体建筑规模可以达到160.23万m2,其中商业59.23万m2。高度超过100 m的大体量建筑以步行街为中心逐渐增多。同时向纵深发展街区商业,形成了较强的商业氛围和较好的城市空间。

2.4 成熟期(2013年至今)

2.4.1业态功能特征

立体网络式发展。随着光谷步行街后几期的陆续开业,鲁巷商圈的业态更加丰富。以光谷广场大转盘为核心,延伸向外的鲁磨路、珞喻路、虎泉街和民族大道派生出各类大大小小的业态,以满足过剩的人流。大型商业综合体的出现解决了商业中心局部功能联系薄弱的问题。纵向方面,地铁通道大多与购物中心、商超相连,可以使出入地铁站的客流直接进入卖场,提高了空间纵向利用率。鲁巷商业副中心由早期功能单一的购物中心转变为具有多种复合功能的城市商业副中心。

2.4.2空间结构

1)用地性质。随着光谷世界城广场在光谷步行街附近落户、光谷步行街后期工程的完善,一些用地价值较低的建筑物被彻底重建,取代这些建筑的是配套更齐全,品质更高端的城市综合体。同时,在早期建立的如鲁巷广场购物中心和尖东智能花园等建筑也随着鲁巷商业副中心的商业设施体系的完善而翻新。这些改变让鲁巷商业副中心的商业性质更加强烈,商业用地也因此占据了主导。

2)商业空间形态。按照《鲁巷广场及周边地区综合建设规划》的内容,鲁巷广场的地下空间除去作为交通枢纽的作用外还为未来发展做出了一定的预留[7]。随着2012年轨道交通2号线的通车,鲁巷商业副中心的可达性进一步提高,鲁巷商业开始向地下发展,立体复合的商业空间也逐步形成。另一方面,2013年世界城广场在光谷步行街四期璀璨开幕,2014年光谷步行街第五期德国风情街随即开业,从鲁巷广场延伸至关山大道的商业空间肌理越来越清晰。同时,建筑的层数也越来越高,大部分处于100 m以上。商业空间形态呈现一个立体网络的发展态势。

3 结语

笔者在综合分析鲁巷商业副中心的空间演进进程后,对出现的一些问题提出以下三点建议:

1)规划的提前干预。鲁巷商业副中心是没有超前干预的城市副中心,从2000年开始发展,到2006年才正式规划成为城市副中心,没有规划的超前干预使得鲁巷商业副中心的空间布局、交通组织并不完善。规划的提前干预能很好地解决这些问题。2)优化商业空间布局,对商业空间进行有效的划分。鲁巷商业副中心的快速发展同时也导致了空间过度拥挤。优化空间布局,调整空间设计策略,对商业空间进行有效的划分,不同业态垂直搭配结合水平搭配,对特色人流按需求有效引导。这样做的好处是既能对消费者产生一个明确的引导,又能满足消费者对社会、文化紧密联系的归属感和认同感。同时,在展示空间的设计中要体现个性化、体验性,在休闲服务设计上,要注重功能的融合。3)交通系统的完善和设计。鲁巷商业副中心人流的过度聚集带来了城市的负效应:交通拥堵。造成拥堵的原因是出入口过于依赖主次干道,光谷步行街影响了城市支路的可达性,因此道路在布局上应该与轨道交通相结合,同时联通内部支路,完善路网。