温和灸背俞穴结合针刺治疗糖尿病周围神经病变31例*

★ 罗星子 费爱华 吴花 郭锋 金雅 郝乐乐 潘龙 胡开理(.安徽中医药大学 合肥 30038;.安徽中医药大学第二附属医院内分泌科 合肥 3006)

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy,DPN)是糖尿病最常见的慢性并发症之一,其发病率占糖尿病总人群中的40%~60%[1]。DPN早期主要表现为神经传导功能受损、肢体感觉异常、麻木、疼痛等, 严重者可以出现局部肢体溃疡、萎缩、坏死,有较高的致残率[2],严重妨碍了患者的生活和工作。DPN具体发病机制尚不明确,临床上目前尚无具体根治方案,主要以药物对症治疗为主,控制疾病发展,但总体疗效欠佳且患者依从性较差,而中医针灸疗法以其“简”“便”“验”“廉”的特点在治疗DPN上具有特定的优势。笔者采用温和灸背俞穴结合针刺治疗糖尿病周围神经病变,并与单纯针刺做对照观察。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取安徽中医药大学第二附属医院内分泌科于2017年12月—2019年1月收治的糖尿病周围神经病变患者62例,其中男性28例,女性34例;年龄40~71岁;DPN病程1~10年。按随机数字表法分为观察组和对照组各31例,两组患者的一般资料(性别、年龄、病程)比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组DPN患者一般资料比较(±s,n=31)

表1 两组DPN患者一般资料比较(±s,n=31)

组别 性别/例 年龄/岁 病程/年男女观察组 16 15 53.23±7.78 5.35±2.76对照组 12 19 53.90±8.86 5.19±2.60

1.2 诊断标准西医诊断标准 参照中华医学会糖尿病学分会2017年版《中国2型糖尿病防治指南》DPN诊断标准[3]。中医诊断标准:参照《糖尿病周围神经病变中医防治指南》拟定[4]:主症:手足麻木,或如蚁行,肢末疼痛,多呈刺痛,夜间痛甚,肌肉痿软;次症:乏力,肌肤甲错,舌淡黯或有瘀点,苔白或薄白,脉沉细或细涩。

1.3 纳入标准 (1)符合诊断标准;(2)年龄≥18岁,≤75岁;(3)自愿作为受试对象且签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)不符合纳入标准;(2)其他因素所致的周围神经病变;(3)妊娠或哺乳期女性;(4)有严重心、脑、肝、肾等脏器病变;(5)治疗期间服用其他药物影响治疗疗效者;(6)对治疗药物过敏者;(7)存在针灸禁忌症。

1.5 剔除标准 (1)对针灸不耐受;(2)依从性差。

1.6 治疗方法 (1)常规治疗:两组均给予糖尿病健康知识宣教,饮食、运动、药物治疗调控血糖,并给予0.9%氯化钠注射液250mL+硫辛酸注射液(生产厂家:山西亚宝药业集团股份有限公司,批准文号:国药准字H20055869)450mg静脉滴注。1次/d,治疗3周。

(2)对照组:在常规治疗的基础上予以单纯针刺治疗。具体操作方法:指导患者取俯卧位,用规格为0.25×40mm的天协牌一次性不锈钢毫针按中国中医药出版社出版的梁繁荣、王华主编的《针灸学》中腧穴操作方法对以下腧穴(具体选穴:曲池、外关、合谷、阳陵泉、足三里、三阴交、太溪)进行针刺操作,行提插捻转手法以针下得气为度,留针30min,期间行针1次,1次/d。

(3)观察组:在对照组的基础上加温和灸背俞穴治疗。具体操作方法:针刺同对照组,同时将45cm×20cm木制艾盒平放于患者腰背部,点燃长约2cm艾条段置于艾盒内相应背俞穴上(具体选穴:膈俞、脾俞、胃脘下俞、肝俞、肾俞),调整盒盖以患者腰背部皮肤微红能耐受为度,防止烫伤,1次/d,30min/次,期间艾条段燃尽后换新艾条段,共治疗3周。

1.7 观察指标 (1)多伦多临床评分系统(TCSS)[5]评分 分别对两组患者在治疗前、后评分。(2)腓总神经的运动神经传导速度(MNCV)和感觉神经传导速度(SNCV)测定 分别对两组患者在治疗前、后行神经肌电图检查,测定腓总神经的MNCV和SNCV。

1.8 疗效评价标准 参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[6]相关内容拟定。显效:临床症状、体征消失或基本缓解,膝、腱反射正常或大致恢复正常,神经传导速度提高大于或等于5m/s;有效:临床症状、体征明显好转,膝、腱反射明显改善,神经传导速度提高3~5m/s;无效:临床症状、体征无明显变化,膝、腱反射基本无改善,神经传导速度提高小于3m/s。

1.9 统计方法 采用 SPSS23.0进行统计学分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用两独立样本t检验,计数资料比较采用卡方检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 不良反应及意外情况 两组DPN患者治疗过程中均未出现明显药物不良反应以及晕针、断针、烫伤等意外情况,所有病例均完成本次临床试验。

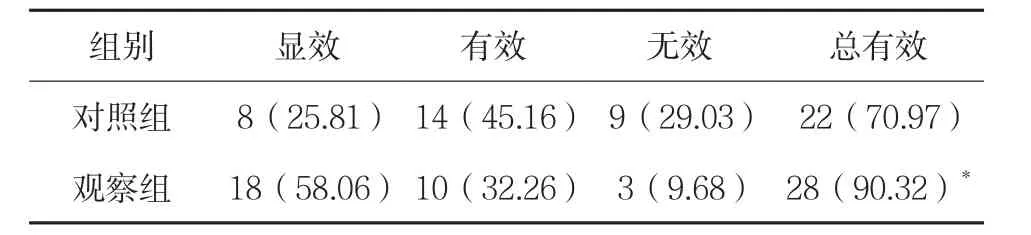

2.2 两组DPN患者临床疗效比较 治疗组总有效率90.32%,明显高于对照组总有效率70.97%,两组患者治疗后总有效率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 两组DPN患者疗效比较(±s,n=31) 例(%)

表2 两组DPN患者疗效比较(±s,n=31) 例(%)

注:与对照组比较,*P<0.05。

组别 显效 有效 无效 总有效对照组 8(2 5.8 1) 1 4(4 5.1 6) 9(2 9.0 3) 2 2(7 0.9 7)观察组 1 8(5 8.0 6) 1 0(3 2.2 6) 3(9.6 8) 2 8(9 0.3 2)*

2.3 两组DPN患者TCSS评分比较 两组患者治疗前TCSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者TCSS评分均有明显降低(P<0.05);观察组降低程度优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组DPN患者TCSS评分比较(±s,n=31) 分

表3 两组DPN患者TCSS评分比较(±s,n=31) 分

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

组别 治疗前 治疗后观察组 10.61±2.11 5.13±2.90*△对照组 10.81±2.47 6.77±3.03*

2.4 两组DPN患者神经传导速度比较 两组患者治疗前MNCV和SNCV传导速度比较差异均无统计学意义(P<0.05);治疗后MNCV和SNCV传导速度均有明显提高(P<0.01);观察组神经传导速度提高程度优于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组DPN患者神经传导速度比较(±s,n=31)m/s

表4 两组DPN患者神经传导速度比较(±s,n=31)m/s

注:与同组治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,△P<0.05。

组别 时间 M N C V S N C V观察组治疗前 3 4.2 9±3.1 5 3 4.2 9±3.1 5治疗后 3 4.6 5±2.3 3* 4 0.5 5±3.0 9*△对照组治疗前 3 5.1 3±3.1 2 3 4.4 2±2.9 9治疗后 3 8.8 4±3.3 7* 3 8.3 5±3.7 0

3 讨论

DPN在中医学中无对应病名,历代医家多把该病归属于“消渴”“消瘅”“痹证”“脉痹”“痿证”等范畴。DPN的主要症状为肢体麻木、疼痛,甚则肢体肌肉萎缩、坏死等。现代医学认为慢性高血糖是DPN发病的最主要因素,并且与氧化应激反应、代谢异常、血管受损和神经营养失调等因素有关[7]。目前临床多在控制血糖平稳的基础上,以抗氧化应激、纠正代谢紊乱、改善微循环、营养神经等对症治疗为主。《灵枢·五变篇》云:“五脏皆柔弱者,善病消瘅。”中医普遍认为DPN的病因病机主要为消渴日久,脏腑功能受损,尤以脾肝肾三脏为主。脾为后天之本,气血生化之源,脾虚则气血乏源;肝为血之本,肝虚阴血不足;肾为先天之本,肾虚则精气不充,肢体经络失于濡养,不荣则痛,则见肢体麻木,肌肉萎缩。病程日久,因虚致瘀,瘀血阻滞脉络,不通则痛,故见肢体疼痛。因此DPN治疗原则以滋补肝肾,益气健脾、行气活血为主。

针灸疗法是以刺激体表穴位并通过经络系统的传导,从而达到调整脏腑功能和气血阴阳平衡的作用,如《灵枢·本藏》云:“经脉者,所以行气血而营阴阳,濡筋骨,利关节。”针灸疗法在治疗DPN上具有得天独厚的优势。针刺取穴以曲池、合谷、足三里3个阳明经穴位为主,阳明经多气多血,取之可起到调和气血的作用;外关为八脉交会穴,具有通络止痛的功效;阳陵泉为筋会,可以疏筋通络;三阴交为足三阴经交会穴,通脾、肝、肾三经经气,有补血活血、除痹止痛之功;太溪为肾经输穴和原穴,有活血止痛、滋补肝肾之功。诸穴合用,可疏筋通络、行气活血、除痹止痛。从神经的分布走形来看,上述穴位有许多神经穿行,各穴均与相关穿行神经有密切联系。有研究表明[8],针刺可加速修复相关的神经损伤,提高神经的传导速度。温和灸是临床上常用的一种灸法,因其操作简便、价格低廉、安全性高、无毒副作用等特点而被临床广泛应用。背俞穴与其相应的脏腑位置相邻近,能治疗局部和其相应脏腑的病症,对其相应脏腑的生理功能有直接影响.因此, 本研究采用温和灸膈俞、脾俞、胃脘下俞、肝俞、肾俞,以达到调理脏腑、行气活血、调和阴阳的作用。膈俞为血会,《类经图翼》有云:“此血会也,诸血病者皆宜灸之。”表明艾灸膈俞穴可以起到行气活血的作用[9]。胃脘下俞又名胰俞,是治疗糖尿病的经验穴,《千金翼方》云:“消渴,咽喉干,灸胃脘下输三穴各百壮。”脾俞为脾脏的背俞穴,利用艾灸的温补功效,可以达到健脾益气的作用;肝俞穴则是肝脏之气转输于背部并流注于全身的枢纽,该穴可补营血、消凝瘀;肾俞为补肾要穴,是肾之精气所汇之处,《扁鹊心书》云:“肾俞二穴,凡一切大病于此灸二三百壮。”另有研究表明[10],刺激背俞穴可以通过“体表-神经节段-内脏”通路,达到调整受损脏腑的机能,提高机体营养代谢,改善血液循环的目的。

本次研究在调控血糖和硫辛酸静脉滴注的基础上,对照组给予针刺治疗,观察组在对照组基础上加用温和灸背俞穴治疗,临床研究结果显示患者的临床症状、体征明显好转,TCSS评分显著降低,神经传导速度明显改善,表明温和灸背俞穴结合针刺治疗糖尿病周围神经病变疗效确切,值得临床进一步推广。