土壤作物系统中的硒与人体健康*

王 凯,卢维宏,3,张乃明,张 丽

(1.云南农业大学 云南昆明 650201;2.云南省土壤培肥与污染修复工程实验室 云南昆明 650201;3.河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南新乡 453731)

0 前言

硒(Se)是生态环境中重要的微量元素,也是世界上公认的健康元素,具有抗癌、抗衰老的作用[1-2],人和动物体缺硒会引发克山病、大骨节病、白肌病等疾病;此外,一些癌症、地方性甲状腺障碍等也与低硒环境密切相关[3-6]。世界范围内土壤中硒的分布极不均匀[7-9],其中美国、爱尔兰、以色列、澳大利亚、墨西哥、哥伦比亚、南非、委内瑞拉、俄罗斯、加拿大及我国湖北省的恩施和陕西省的紫阳等为土壤硒的富集区,呈散灶状分布,没有地带性规律。我国有72%的地区缺硒,自东向西南的22个省份均属于缺硒地区,是一个天然的缺硒地带[10-11]。作物对硒的吸收主要来源于土壤,而土壤的普遍缺硒会导致作物中硒含量不足。在作物种植过程中,通过根部土壤和叶面补硒来生产富硒农产品,可有效预防作物和人体出现“硒的隐性饥饿”。已有研究表明,缺硒和硒中毒之间的范围非常窄,而且往往缺硒的危害大于硒中毒。我国缺硒土壤的面积较大,而食物又是人体硒摄入的重要途径,因此研究探讨土壤作物系统中硒与人体健康的关系具有重要的科学和现实意义。

1 土壤中硒的来源与赋存形态

1.1 岩石矿物中的硒

地壳中硒的丰度在0.05~0.09 mg/kg,岩石、矿物以及水中的硒大都是无机态的,硒在地表岩石中的分布极不均匀,主要以Se或者SeO2的形式存在,难以被植物吸收,是土壤硒的主要来源之一。岩石经过风化形成风化壳,新生的高岭土质黏土、褐铁矿等对硒的吸附作用和重新晶格化,使风化壳中的硒含量显著提高[12],风化壳又进一步演化形成土壤的母质层。

1.2 土壤中硒的形态

土壤中的硒按价态可划分为负二价硒(-Ⅱ)、零价硒(0)、四价硒(Ⅳ)和六价硒(Ⅵ)4种[13],按化学形态可划分为硒化物、元素态硒、亚硒酸盐、硒酸盐、有机态硒和挥发态硒[14]。亚硒酸盐是目前土壤中硒的主要存在形态,占40%以上[15],硒酸盐在土壤中的总量不超过10%,而元素态硒和有机态硒各占25%[16]。

如图1(参考文献[7],略有改动)所示,土壤中硒的形态转化主要是通过氧化还原、生物化学、腐殖化以及甲基化途径来实现的[17]。硒形态的迁移转化与其价态的变化是密切相关的,氧化还原是硒不同形态间进行转化的重要途径,腐殖化是无机硒向有机硒转化的途径,生物化学则是对硒形态的还原,无机态硒通过甲基化作用产生气态易挥发的烷基硒化合物[15]。此外,土壤中硒的形态还受土壤pH、水分、氧化还原电位、有机-无机吸附、土壤微生物、其他金属离子等因素的影响[14]。在这些因素当中,土壤pH是被认为影响最大的因素之一。王锐等[18]对湖北恩施水溶态硒含量与土壤pH进行的相关性分析发现,土壤中水溶态硒含量与pH呈正相关,相关系数r=0.53(n=199,p<0.01),水溶态硒含量随着土壤pH升高而升高,这也间接说明土壤pH的变化会引起土壤中硒的价态转化。

1.3 土壤硒含量水平

土壤中含有无机硒和有机硒,其来源于母质,含量与母质及环境条件相关。一般干旱、半干旱地区的土壤硒含量较高,湿润地区的土壤硒含量较低,并且相对于同种富硒母质上所发育的土壤,湿润地区的土壤因雨水的淋洗而使硒含量较低,不易发生硒毒害,而干旱地区的土壤则反之;对于不同的地形地貌,硒的含量也不同,在多山区因淋溶作用,山谷的土壤硒含量显著高于山脊[14]。

世界土壤硒的平均含量为0.01~12.00 mg/kg,中位值为0.40 mg/kg。我国土壤硒的环境背景值为0.21 mg/kg,总体属于缺硒国家,约有72%的地区缺硒。有研究表明,我国土壤硒含量范围为0.022~3.806 mg/kg,平均值为0.239 mg/kg,远低于世界土壤硒含量的平均水平,且地区间差异大,其中湖北恩施土壤中硒含量最高达到45.5 mg/kg,而发生克山病的地区土壤中硒含量仅为0.06~0.18 mg/kg,西北、西南、华北和东北地区表层土壤中硒含量均低于全国平均水平。

2 作物对硒的吸收累积

2.1 作物对硒吸收累积的特征

土壤中硒的存在形态主要是硒酸盐、亚硒酸盐、有机硒、元素态硒和硒化物[19],作物对不同形态硒的吸收利用效率也各不相同,作物根系对不同形态硒的吸收转化和向可食用部位转运的能力直接决定了农产品的富硒效果[20-21]。研究表明[22],小麦根系在24 h处理时对纳米硒的吸收量高于亚硒酸盐,而72 h处理时对亚硒酸盐的吸收量反而超过了纳米硒,这与硒在作物体内主要是以亚硒酸盐或硒酸盐等形态存在有关;小麦中硒含量与施硒量密切相关,二者呈显著的正相关关系,籽粒中总硒和有机硒含量随施硒量的增加而增大[23];对于水稻而言,pH对水稻吸收硒的形态和转运都有较大的影响,纳米硒在中性条件下易被吸收,在碱性条件下易被转运,而亚硒酸盐在酸性条件下易被吸收,在中性或偏碱性条件下易被转运[24]。

2.2 富硒农产品的判别标准

富硒已经逐步成为人们对农产品品质的重要关注点之一。作物在生长阶段通过根系、根外等措施补充硒肥,进而激发作物在可食用部分富集营养元素硒,这也因此成为研究的热点和焦点。为此,国家相继出台了各类富硒农产品的判别标准。目前,已经发布的富硒农产品的标准可分为国家标准、行业标准和地方标准3个层级。

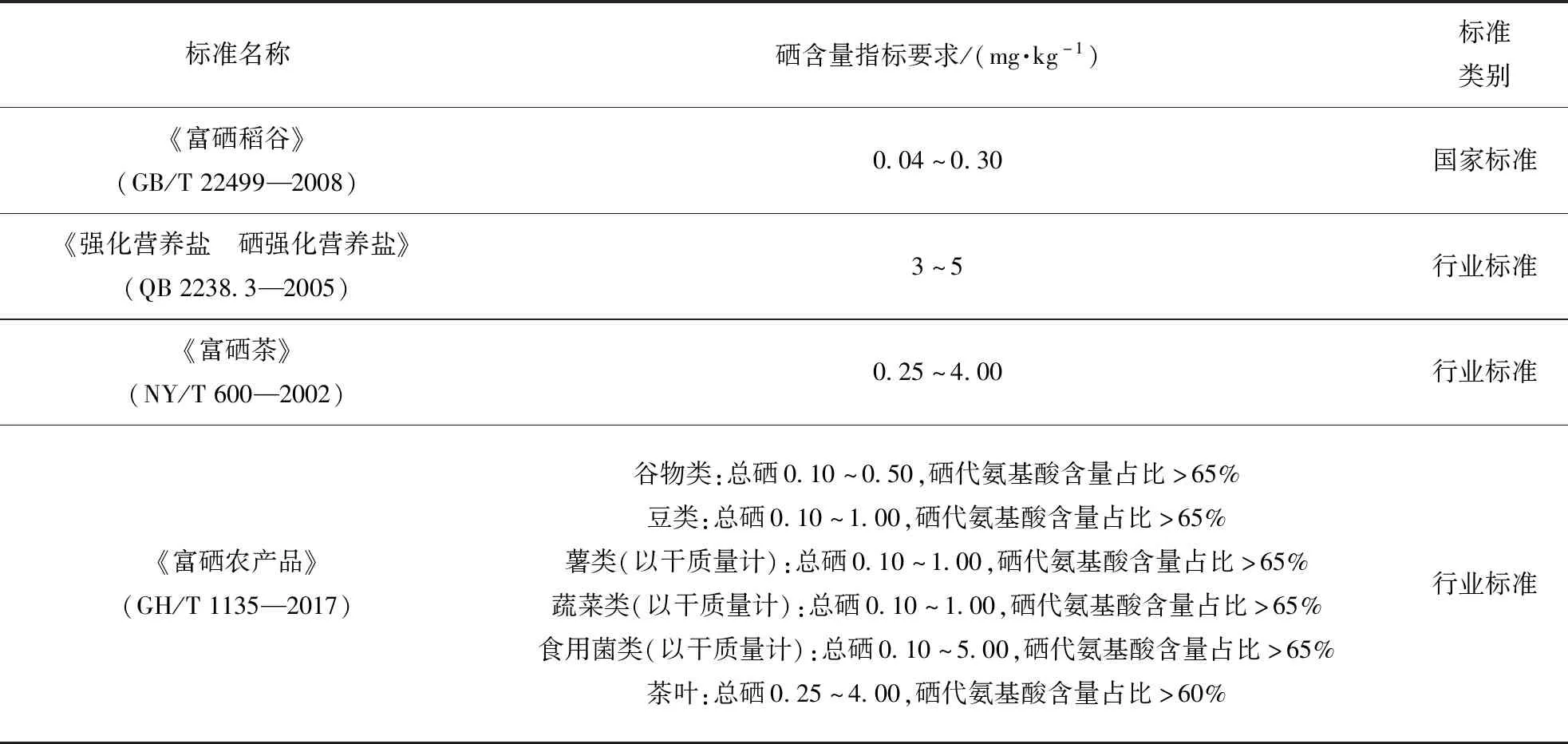

如表1所示:国家标准有1项,为《富硒稻谷》(GB/T 22499—2008);行业标准有3项,分别为《强化营养盐 硒强化营养盐》(QB 2238.3—2005)、《富硒茶》(NY/T 600—2002)、《富硒农产品》(GH/T 1135—2017)。国家标准仅涉及稻谷,而行业标准中涵盖的农副产品包括谷物类、豆类、薯类、蔬菜类、食用菌类、茶叶等。此外,在以往的标准中仅对富硒产品中的总硒含量进行了规定,未对有机硒含量进行说明,由全国供销总社、苏州硒谷科技有限公司、中国科学技术大学、中科院南京土壤研究所、苏州大学等单位于2017年起草发布的《富硒农产品》(GH/T 1135—2017)中,不仅扩大了富硒农产品的种类,而且对其中的硒代氨基酸含量占比进行了规范。

表1 国家标准和行业标准中对富硒农产品中硒含量的指标要求

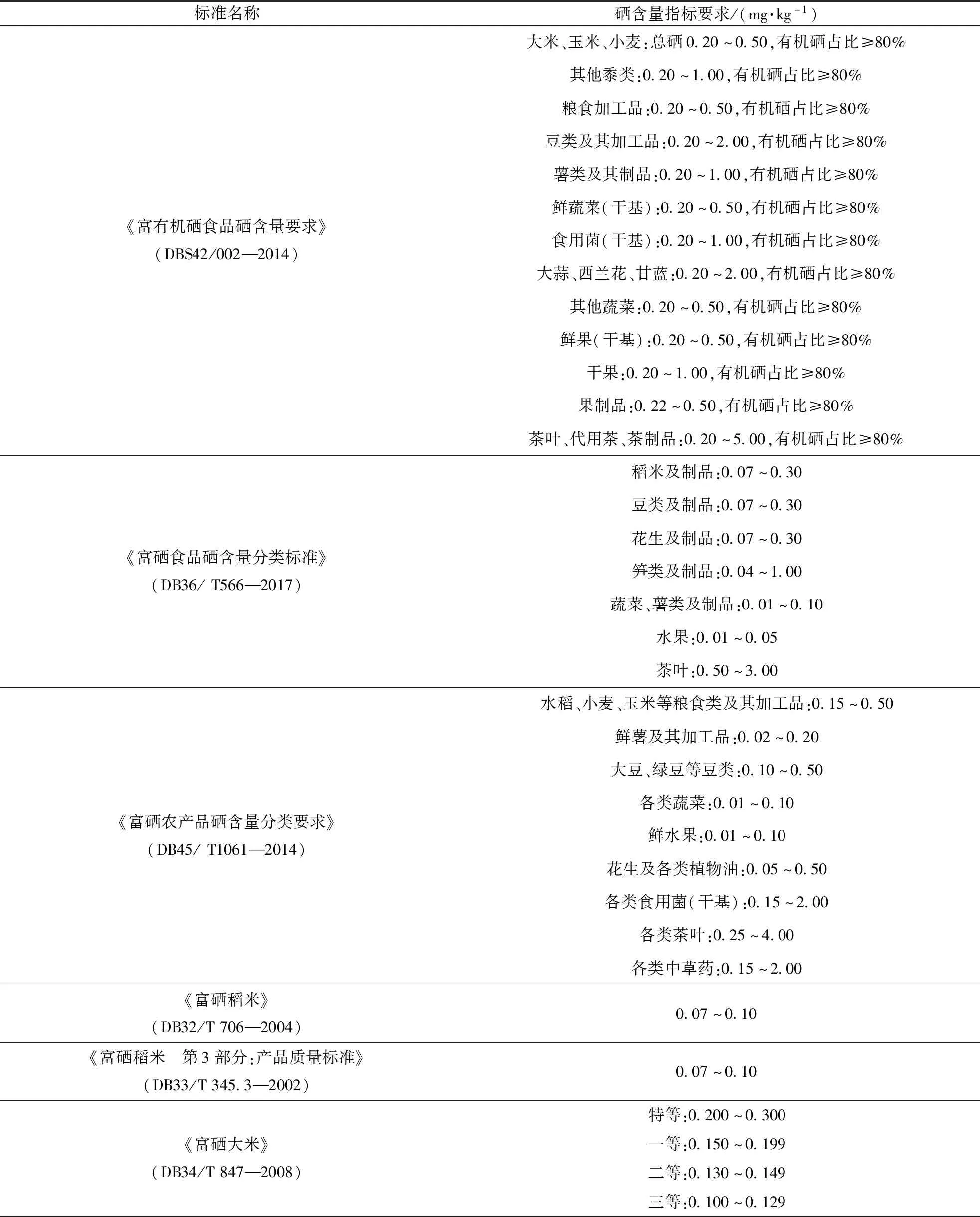

如表2所示,地方标准有湖北省地方标准《富有机硒食品硒含量要求》(DBS42/002—2014)、陕西省地方标准《富硒食品与其相关产品硒含量标准》(DB61/T556—2012)、江西省地方标准《富硒食品硒含量分类标准》(DB36/T 566—2017)等多项。

2.3 外源补硒的方法与效果

外源补硒主要是采用含硒肥料在农业生产的过程中进行补充,因此硒肥的种类、施肥方式都会影响补硒的效果。硒肥大致可分为无机硒肥、有机硒肥及其他含硒材料,其中:无机硒主要有硒粉、硒矿、硒酸钠、亚硒酸钠等;有机硒则主要有硒代氨基酸、富硒作物秸秆、生物硒肥等。

研究表明:硒矿(硒含量≥4 054.12 mg/kg)能促进小麦生长,硒酸钠和亚硒酸钠在适宜浓度时对促进小麦生长及抗氧化酶活性等方面具有优势,浓度过高则会产生抑制效果[25];有机态的硒比无机态硒具有更大的吸收速率,亚硒酸盐比硒酸盐具有更大的吸收速率,而硒代蛋氨酸的吸收速率则更大[26]。在实际农业生产中,主要是通过将无机硒施用于土壤中进行土壤硒的强化,而有机硒则是作为一种改良富硒农产品的补充措施,如将富硒超累积植物加工成有机硒肥或土壤调理剂,富硒秸秆作为种植基质用于萝卜、食用菌的生产,在补硒的同时还改良了土壤理化特性。此外,缓释硒肥、微生物纳米硒等作为新型硒肥,在无毒、稳定、高生物活性等方面具有优势[27-29]。

表2 地方标准对农产品中硒含量的指标要求

外源补硒的方式多样,有拌种、包衣、基施、追施、滴灌、喷淋等。硒肥施用至土壤中以后,硒的吸收转化效率会受到土壤理化性质的影响,因此可将硒肥的施用方式分为接触土壤的根系施肥和不接触土壤的根外施肥(如叶面喷施)2种方式。研究表明,叶面喷施亚硒酸钠可提高胡萝卜的硒含量和生物量[30],叶面喷施硒肥比土壤施用硒肥对提高小麦籽粒硒含量更有效[31]。因此,综合各种硒肥施用方式的效果优于单一的施肥方式,不同施硒方式的综合效果排序为:叶面喷施与土壤基施优于单独的叶面喷施,单独的叶面喷施优于单独的土壤基施[32]。

3 硒缺乏与过量对人体健康的影响

3.1 硒与人体健康

硒是人体必需的微量元素,是人体内多种酶的重要组成部分,其丰缺与人体健康息息相关[33]。1973年,世界卫生组织宣布硒是人体生命活动中不可或缺的必需微量元素。由于硒在地球表面分布的高异质性,造成水源和土壤中硒含量的分布具有明显的地带性差异,进而通过食物链影响人体硒的摄入量[34]。研究发现,人类的心血管疾病、糖尿病、肝病、克山病、白内障、甲状腺等疾病均与人体缺乏微量元素硒有关[35]。大量的流行病调查资料显示[36],多种心脏病的发病率与水源、土壤、饮食以及人体硒水平呈明显的负相关性,且区域性硒的生物利用度与当地居民的癌症死亡率之间存在着明显的联系,土壤和谷物中硒水平越低,居民的癌症死亡率就越高,其中结肠、直肠、乳腺、前列腺及白血病与硒的相关程度较高。以往诸多研究表明,硒在防治人体疾病方面有着重要的作用,适量摄入硒元素具有维护心肌健康、增强自身免疫力、抗氧化、防衰老等生物学功能[37-39]。因此,对于缺硒类的人群,通过饮食补充硒元素是非常有必要的途径之一[40]。

3.2 缺硒与地方病

据调查研究发现,我国从东北至西南存在一条狭长的缺硒地带,大骨节病和克山病主要分布于此区域,病区人群的血、尿、发中的硒含量均低于非病区人群,且大量研究已经证实硒元素的缺乏是这2种地方病流行的主要环境危险因素之一[41-42]。

骨关节炎是一种退行性骨关节病,临床表现是关节软骨退行性变及关节骨质增生。有研究发现,环境中较高水平硒的生物利用度可能与较低风险的大骨节病相关,这与充足的硒摄入息息相关[43],且硒的摄入量与髋关节骨折的发生率呈负相关性[44]。Zaichick等[45]发现,健康人体中硒含量显著高于骨关节炎患者体内硒含量。2011年,康芬艳等[46]报道,甘肃省大骨节病病区儿童与非病区儿童的硒含量比较表明,病区儿童硒营养水平较低。段琛等[47]发现适宜的补硒对大骨节病软骨细胞生长具有一定的保护作用,可降低细胞死亡率。

克山病是一种原因未明的以心肌病变为主的疾病,亦称地方性心肌病,该病死亡率较高,在临床上分为急型克山病、亚急型克山病、慢型克山病和潜在型克山病。克山病病因至今未明,流行病学调查表明,克山病病区亦处于低硒地带,克山病流行区的内外环境硒含量均低于非流行区,补硒有良好的防治效果。近年来对新发潜在型克山病的随访调查发现,低硒是潜在型克山病进展为慢型克山病的危险因素之一[48]。1973年,中国医学科学院克山病防治科研小分队通过调查发现,克山病病区居民血液中硒浓度均较非病区低,当时初步认为可能与当地居民硒的摄入量过低有关;进一步研究后发现,在克山病地区的家畜中白肌病发病率较高,经过补充硒元素后发病率显著降低。

3.3 硒过量的危害

人体对硒的需求量极低,女性每日最低生理需求量为13 g,男性为每日19 g,非高硒区的最高安全摄入量仅为400 g[49]。因此,人体内硒过量会引起硒中毒。硒中毒分为急性硒中毒和慢性硒中毒。急性硒中毒一般在临床上比较罕见,其可能引起人们出现头疼、精神错乱、肌肉萎缩、肺炎、肝肾功能退化等症;慢性硒中毒主要以中枢神经为主的盲目蹒跚型和硫酸代谢障碍角质素分解坏死为主的碱质病型。另外,硒中毒又分为职业性中毒和地方性中毒。长期接触过多硒化合物而造成的硒中毒,会引起头晕、恶心和极度疲乏,甚至引发眼、鼻和上呼吸道黏膜急性发炎、肺水肿等症状;地方性硒中毒是自然环境中的硒中毒,是由于某些地区的土壤、水源和食物中硒含量过高而引起的。因此,人们对硒元素的摄入量并不是越多越好,只有当人体内硒含量在机体所需及其耐受范围之内时,才能保证人体自身机能正常运行。

4 结语

国内外对土壤作物系统硒的研究及人体健康的关系已有大量文献报道,从总体上来看,不同土壤类型、不同成土母质对土壤中硒的背景含量影响较大,土壤中硒的全量与水溶性硒的含量存在相关性。不同类别的作物对硒的吸收累积能力存在较大差异,常见粮食作物富集硒的能力顺序为玉米>水稻>小麦。目前,许多省、市、自治区制定的富硒农产品(食品)地方标准对硒含量的限值并不一致,即使是同类作物给出的富硒范围也太宽,富硒农产品的标准体系不完善,目前仅见富硒稻米的国家标准和富硒茶的农业行业标准,对外源补硒的技术方法和相应农产品硒的健康效应需进行进一步的深入研究与规范。此外,究竟什么样的土壤为富硒土壤,富硒土壤是否一定能生产出富硒农产品仍然存在疑问,如何鉴别天然富硒土壤产出的富硒农产品与通过外源人为补充含硒化合物所产出的富硒农产品需进一步关注。

围绕土壤作物系统硒的研究以及富硒农产品的开发,今后应重点关注以下3个方面:①针对土壤空间异质性大的实际情况,科学研究不同区域、不同土壤类型、不同pH条件下富硒土壤的划分标准;②尽快研究制定全国统一的富硒农产品产地环境要求和产品质量标准;③通过系统研究,阐明天然富硒土壤产出的富硒农产品与通过外源人为补充硒化合物所产出的富硒农产品的生理功能和健康效应的差异。