浙江省2020年1月地理选考卷第28题评析及讲评建议

金子兴

摘 要:浙江省2020年1月地理选考卷第28题考查“长江经济带”的内容。试题的情境立意高远、内容前沿、素材丰富;设问准确,问题串的逻辑力量比较强大;参考答案简洁,考查地理核心素养的层级梯度跳跃性明显。

关键词:长江经济带;情境;环境容量

高考是选拔性考试,既是对考生三年高中学习成果的检测,也是师生备考课堂教学的指挥棒。浙江省2020年1月地理选考卷是深化课改以来“七选三”科目考试学考、选考分离的第一次尝试。该选考卷的第28题具有明显的时代感,可圈之处很多。笔者针对该题组的素材提供、问题设置和参考答案三部分进行解读,以期走近命题初衷,解读命题意图,服务日后教学;同时也提出一些疑惑,与命题专家商榷,以便能更好地进行试卷讲评,期盼浙江地理选考试题命制日臻完善。

一、试题评析

(一)情境设置评析——立意高远、内容前沿,具有明显的时代感

原题素材如下:

材料一

皖江城市带在长江经济带位置示意图。

材料二

皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三

东部地区加快产业转型与升级,特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等,大力发展现代服务业和高技术产业,对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

1.立意高远,考查我国重大发展战略

“长江经济带”“京津冀协调发展”“一带一路”倡议等内容是我国重大发展战略,能体现国家意志,是實现“中国梦”的重要载体,关乎民族复兴和未来。中国青年是未来参与实施我国重大发展战略最重要的生力军。通过考题的形式让青年明确这些重大战略的地理背景,期待他们成长为这些伟大战略的建设者和参与者,令人印象深刻。本题很好地反映了时代的主题,凸现了试题的深层结构。这些重大发展战略的提出,基于区域发展差异,强调区域协调发展。地理学科在这些重大发展战略制定和实施中,起到了十分重要的作用。可以这样认为,长江经济带的协调发展战略,凸现了地理学科的价值。因此,本题以长江经济带为载体,其试题立意体现家国情怀,可谓立意高远,意义重大。

2.内容前沿,考查长江经济带的协调发展

本题以长江经济带为背景,考查的主要内容涉及长江流域经济协调发展的三大航运中心、皖江城市带和鄱阳湖城市带发展优势的比较、皖江城市带所带来的社会效益等三部分内容。长江航运是长江经济带协调发展的交通优势,但目前面临的问题有很多。两大城市带区位条件的优势比较,旨在明确两大城市带的发展方向,实现最优的经济效益。皖江城市带的发展会增加其辐射功能,为大量乡村劳动力提供就业机会,城乡差别进一步缩小,社会会更加稳定,社会效益明显。因此,这些内容都是我国新时期经济发展的大格局、大视野,是新时期国家的重大战略,也是地理学科最为前沿的内容。

3.素材丰富,提供的信息对解题的支持作用较强

材料一提供了长江经济带的区位示意图,旨在考查学生通过读图,明确长江经济带的三大城市群区位(长江三角洲城市带、长江中游城市带和成渝城市带)以及协调其发展的长江三大航运中心。图中还标出了三大城市群的范围。皖江城市带的范围比鄱阳湖城市带的范围大,是否暗示皖江城市带的环境容量比鄱阳湖城市带大,值得思考。

材料二主要从“区位、交通条件、产业地位、城镇化地位、经济地位”等视角介绍了皖江城市带,旨在为第(2)题服务。第(2)题的答案“毗邻长三角;产业基础良好;交通条件优越”,考生都可以从材料二中提取。

材料三主要从“产业升级与转型及其所产生的影响”等视角介绍长三角城市群。还重点突出了皖江城市带的重要功能,是第(3)题的题眼,与设问联系紧密。

(二)问题设置评析——设问准确,问题串的逻辑力量比较强大

本题有以下三个问题。

(1)长江经济带发展战略提出的三大航运中心是_____、_____、_____。(3分)

(2)与环鄱阳湖城市群相比,皖江城市带发展有哪些优势?(5分)

(3)分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。(4分)

这组问题串的逻辑力量主要表现在哪些方面呢?

一是符合学生的认知逻辑。本题第(1)题侧重考查是什么、在哪里的问题,属于陈述性知识。上海、武汉和重庆分别是长江三角洲经济带、长江中游城市带和成渝城市带的三大重要港口。其考查立足于教材,湘教版教材必修Ⅱ第二章第一节“城市空间结构”中,针对城市的形成,强调了“在干支流的汇合处、在大河入海处”有利于形成比较大的城市,可以认为本题是考查城市形成的区位因素;另外必修Ⅱ第三章第四节交通运输布局及其对区域发展的影响中,用“图3-34 我国南方内河航线和主要内河港口城市分布”,说明交通运输对城镇分布的影响,图中清楚地显示了三大城市的区位。

第(2)题考查两大城市群的区位比较,第(3)题考查皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件,它们都属于程序性知识。从陈述性知识到程序性知识,符合学生由简单到复杂、由感性到理性的认知规律。

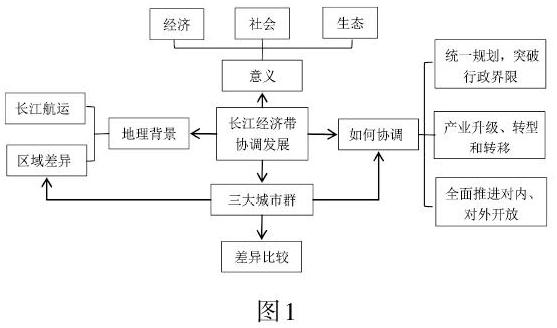

二是符合地理学科的知识逻辑。长江经济带是我国具有全球影响力的内河经济带,也是我国东、中、西互动合作协调发展的重要内容。长江水运是协调发展的交通优势,是基础条件。长江经济带是在区域开展协作的基础上,推动区域走向经济、社会、生态的可持续发展(详见图1)。

第(1)题是“在哪里”的问题,第(2)题是“区位特征”评价的问题,第(3)题是“皖江城市带发展影响”的问题。问题梯度合理,从不同的侧面有效考查了考生对长江经济带的认知程度及逻辑思维能力。

(三)参考答案评析——答案简洁,考查地理核心素养的层级梯度跳跃性明显

本题的参考答案如下:(1)上海、武汉、重庆。(2)毗邻长三角;产业基础良好;交通条件优越;环境容量大。(3)承接产业的能力强;地价水平相对较低,城市开发空间广;便于接纳长三角产业。

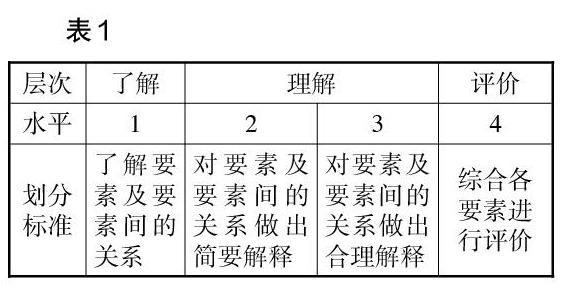

地理学科核心素养的考查是地理试题最为重要的目标。从综合思维的角度看,本组题考查考生综合思维的水平程度如何呢?依据认知程度划分,综合思维水平可以分为了解、理解和评价三个层次四级水平(见表1)。

第(1)题重在考查考生的识记能力,属于了解层次。第(2)题缺失行为动词,从需要考生回答的内容来看(皖江城市带发展有哪些优势),是对要素的评价,处于综合思维的第四级水平上;从其参考答案的表述来看,只有结论展示,即要求考生对评价做出显性的结论即可,这更能考查学生的思维品质。第(3)题分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。从行为动词来看,是分析,即要求考生对“皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件”能做出合理的评价,也属于综合思维的第四级水平。也就是说,本组题对考查综合思维水平而言,直接从第一级水平跳到了第四级水平,跳跃性特征明显。

二、存在问题及讲评建议

(一)长江三角洲范围界定——影响考生作答内容的表述

对长三角范围的界定,涉及本题第(2)题“毗邻长三角”这个答案表述的科学性问题。

长江三角洲作为一个地理概念,其范围限于江苏镇江以东,通扬运河以南,杭州湾以北,是长江中下游平原的一部分。本题中长江三角洲却是一个经济区域概念,与地理概念有一定的区别。笔者对题中长江三角洲城市群范围心存疑虑。新版湘教版和新版人教版地理教材都将皖江城市带划入了长江三角洲城市群中,鄱阳湖城市带位于长江中游城市群里。

《中国国家地理》2019年第10期长江专辑里强调,“长江三角洲作为一个经济区域概念,其范围却是不断发展和变动的。到了2016年,变动更为重大,一下子突破了省界,把安徽皖江地区变成了长三角的一部分”[1]。这说明长江三角洲城市群已经突破了省域界线,实行了区域整体规划,这对区域協调发展有重大现实意义。也许命题者给出的长三角城市群与皖江城市带的空间关系图是2016年以前的。因此,如果据图出发,第(2)题皖江城市带与鄱阳湖城市带相比的区位优势的参考答案“毗邻长三角”应没有疑问。但如从发展的角度看,如有考生写成“皖江城市带位于长三角城市群的边缘”,反映了这些考生更能站在时代发展的前沿,笔者认为应给满分。

因此,在讲评过程中,笔者建议,提供最新版本的“长江三角洲”的相关概念,让学生学会用发展变化的观点看问题,培育学生的批判能力。

(二)环境容量的理解——影响考生答题的方向

环境容量这个地理概念,地理教材中并没有提及。那么,“环境容量大”这个答案能否从情境中提取呢?

环境容量是指在确保人类生存、发展不受危害、自然生态平衡不受破坏的前提下,某一环境所能容纳污染物的最大负荷值[2]。按环境要素分,有大气环境容量、水体(河流、湖泊和海域)环境容量和土壤环境容量等。可以看出,能容纳污染物的能力大小,与当地气候、水体和土壤等相关性明显,还和当地科技水平、地方政策等密切相关。

就自然条件而言,皖江城市带和鄱阳湖城市带两者在气候、水体和土壤等方面相似性明显,因此笔者推测命题者想通过两个城市带的空间范围大小来判断环境容量的大小。

就科研教育实力而言,合肥的综合实力较强,拥有中国科学技术大学、合肥工业大学等名校,入选国家自然科学基金创新群体和中科院“百人计划”的人数在中部各城市排名第一[3],这为皖江城市带的发展提供了更为丰富的人才,提高了其环境容量。

就地方政策而言,江西省于2012年3月通过了《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》,2018年6月,江西省政府印发了环鄱阳湖城市群《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018-2020年)》,通过“地方法规”与“行动”加强了对鄱阳湖的有效保护,而且环保政策在时间上持续跟进,使得鄱阳湖城市群的环境容量大大降低。

安徽省人民政府办公厅只在2011年印发了《皖江城市带承接产业转移示范区环境保护规划(2011-2015年)》的通知,2015年后未出台新的环境保护政策。相比鄱阳湖城市群,皖江城市带的环境保护力度不大,这也提高了皖江城市带的环境容量,在一定程度上也吸引了大量企业向该地迁移,促进了当地经济的发展。笔者认为,也许这也是命题者得出皖江城市带环境容量比鄱阳湖城市群大的关键原因。也许这也是命题者想通过此题使考生懂得要妥善处理经济发展与环境保护之间关系的命题意图。

但问题在于考生不仅不清楚环境容量这一概念,也不清楚两省在经济发展上环保力度的差异,因此,全省几乎没有考生能答出这一命题者想要的答案。因此,在讲评过程中,笔者建议,不仅要针对环境容量这一概念进行教学,还要提供相关的地方法规,供学生比较学习。

鉴于缺少环境容量的概念知识,在讲评过程中,笔者认为,如果考生从“皖江地区有着更为丰富的水资源和土地资源,拥有良好的深水岸线,有更为丰富的人才资源”等下位概念进行回答,也应是正确的答案。

值得反思的是,既然要求比较皖江城市带和鄱阳湖城市带,为何仅针对皖江城市带提供了详细的素材,对鄱阳湖城市带却只字未提?因此,在讲评过程中,还应提供相对应的鄱阳湖城市带的素材,让学生的比较有据可依。

(三)行为动词的作用——影响考生答题的内涵

行为动词在考生答题时十分重要,它能清楚地告诉考生如何回答问题,是指令,具有明显的指向性特征,不同的行为动词有不同的能力要求。因此每个小题目都应有明确的行为动词。第(2)题要求考生比较皖江城市带的发展优势,但题目是疑问句,缺少了行为动词,只能从语境中去理解答题的意图。从题意看,应是要求考生答出前因后果。据笔者了解,大部分考生都按照这样的思路去答题。但命题者给出的参考答案仅是具有上位性质的结论性答案。同理,第(3)题虽有明确的行为动词“分析”,但从参考答案的表述来看,“承接产业的能力强”“便于接纳长三角产业转型回流的劳动力”只是结论性文本,不符合“分析”这一行为动词的要求。只有“地价水平相对较低,城市开发空间广”此句符合分析评价的特征。

因此,在讲评过程中,笔者建议,可以把设问修改成“概括与环鄱阳湖城市群相比皖江城市带发展的优势条件”,引导学生理解在不同行为动词的指示下,答题的内涵应随之而改变。

参考文献:

[1]单之蔷.长江五看[J].中国国家地理,2019(10):270-271.

[2]曲格平,等.环境科学基础知识[M].北京:中国环境科学出版社,1984:41.

[3]张享明.皖江城市带承接产业转移的优势与对策[J].西部论坛,2014(1):105-106.