场所精神视角下工业遗产改造再生解读

袁雁 张扬

摘 要 城市发展是不断更新和变化的动态过程,随着时间的推移,我国早期经济发展时期建造的工业建筑,其功能已经无法满足当代城市的使用需求。为工业遗产注入新的生命力完成它的重生这是一个值得关注的课题。本文结合国内先锋建筑师较为典型的实践案例,尝试以场所精神的角度来解读这些建筑作品所蕴含的设计思想和深层意义,并探讨工业遗产的再生意义及设计途径。

关键词 工业遗产;场所精神;改造;再生空间

Abstract Urban development is a dynamic process of continuous renewal and change. With the passage of time, the function of industrial buildings built in the early economic development period of our country has been unable to meet the needs of modern cities. It is a subject worthy of attention to inject new vitality into industrial heritage and complete its rebirth. Based on the typical practice cases of domestic avant-garde architects, this paper attempts to interpret the design ideas and deep meanings contained in these architectural works from the perspective of place spirit, and discusses the regeneration significance and design approaches of industrial heritage.

Key words Industrial heritage; Place spirit; Transformation; Regeneration space

前言

工业建筑作为20世纪数量最大的建筑遗产,承载着城市发展的历史印记,而赋予工业建筑遗产新的生命,使其在社会生活中发挥新的作用已经成为建筑设计中重要的课题。在对工业遗产进行再利用设计时,具有历史文化价值的建筑空间的再生是重点,需要充分重视标志性元素所营造出来的场所感,空间中文化精神的体现、不同环境中场所的连接与融合、独特地方文化的渗透与渲染。

现今国内外建筑理论的不断发展及实践作品的实际探索,也带来研究工业遗产的新视角。在现有的文章著述中,对工业遗产研究的理论提出不少,如功能重构、共生理论等,把已有的建筑理论拓展延伸进入工业遗产相关研究的也不少,如在透明性视角下探讨工业遗产的再生设计策略。在本文的研究中,将场所精神理论引入工业遗产改造设计中,主要依据文献研究、作品分析等方法,来探讨工业遗产改造的设计途径。

1场所精神

1.1 “场所精神”

诺伯格·舒尔茨在1979年提出了场所精神这个建筑现象学概念,在不同的环境中,不同的场所应对不同的行为需求,反映不同的文化传统,而“场所精神”即产生于现实生活中活动发生的过程中。任何场所都必须有容纳不同内容的能力,场所是可以用不同途径来诠释的,保护和保存场所精神是用新的历史脉络将场所本质具体化。就建筑物而言,最开始的意义是它本身的自我展现,当人的行为活动产生于此,并产生历史与新的记忆时,它的场所精神得以具体化并不断发展延续。场所理论发展延续多年,在原来的基础上进行了多角度的研究探索,如行为交往、建筑气候、社区关系、人文情感等,并结合心理学社会学等多学科融合研究。我们意欲探究场所精神,可以从人、建筑、环境三者之间的关系来入手。

1.2 工业遗产中的场所精神

特定的时代背景和建筑结构的独特性,塑造了工业遗产的特征和气氛,这种使人们产生归属感的气氛构成了场所精神。工业遗产的建筑空间曾经为人们提供工业生产活动的物质场所,现无法满足人们对其使用功能的需求,需要改变它的场所结构来适应当下发展的需求,它的改造必須考虑场所精神,充分融合人与环境,让人们产生一定的归属感和认同感。

就工业遗产建筑本身而言,因产生于工业化大生产时期而有明显的建筑风格,受具体生产功能、所处地区的具体环境条件及城市已经形成的人文背景限制,而形成了这种建筑的特殊建筑形式,这种场所特性也决定了它的场所精神。说到工业建筑,我们首先映入脑海的就是连续通透的生产车间,煤矿厂的煤料斗,水泥厂的筒仓等,这些具体的物质元素及它们创造的场所空间,让人们产生了方向感,后因时间变迁积淀,承载了城市的历史记忆和文化特性,让人们产生了认同感,也获得了归属感。

工业遗产所具有的精神象征意义,是现在建筑无法表达的。我们探索工业遗产的改造再利用,本意也是希望它的场所精神能够延续,真正的创造能够发展的场所。

2场所精神在工业遗产保护与更新设计中的解读

近年来,国内现代建筑师对工业遗产的改造再利用进行了许多探索与努力,涌现了许多建筑理论,揭去这些理论的外壳,我们会发现其探讨的本质还是工业遗产的意义问题。不再关注原有建筑符号式套用与简化,而是从形式的空洞再现到空间对话的思考,注入新的功能,适应新的需求,拥有了新的活力。随着时代的发展和科技的进步,我们可以通过“旧”元素与“新”元素关系的多种不同处理方式来诠释建筑的精神内核,从不同的角度思考场所内各种关系的表达。在当前环境下,随着人们对工业遗产改造再利用关注度的节节攀升,出现了大量优秀的改造再利用作品,大致从以下4个方面来解读部分作品中的场所精神:

2.1 场所营造——旧场景与新时代的融合

建筑的场所性强调建筑空间能反映出所在环境的文化背景、历史文脉、地形地貌等要素,而场所中的元素也蕴含这些文化精神。以“文化”作为精神导向,对现存工业遗产进行活化利用,可以从现存元素入手,历史遗存融入现代空间,将旧场景融合在新时代的背景下。旧事物新的场所营造,在满足当下社会需求的情况下,又能呈现历史文化意象[1-4]。

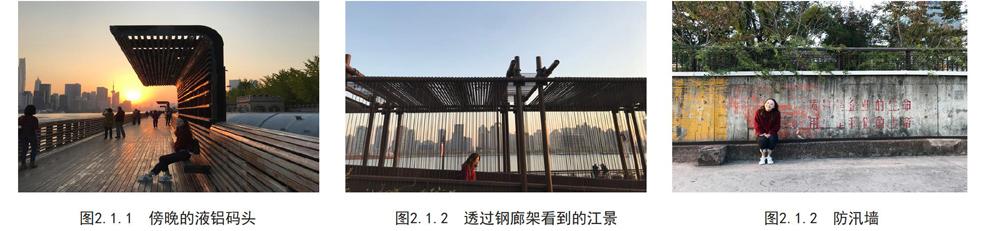

例如上海杨浦滨江公共空间示范段的规划设计,该区域位于上海杨浦滨江区,拥有黄浦江这样优美的自然环境。老码头上有遗留的工业构筑物,早期生产活动留下的痕迹,充满历史记忆的满是标语口号的防汛墙,这些都在诠释这个场所的意义,构成了它的工业环境氛围。将这些物质元素所蕴含的意义具体化象征化,如做景观化处理,一个个保留的工业元素营造着这个整体场所空间的历史文化氛围。又可将部分构筑物重新设计将其蕴含的意义补充延续,如防汛墙旁的钢廊架设计,就是利用原有的钢管重新架构加入纺织线索设计而成,既能解决场地高差问题又能营造空间历史环境氛围。就是在这些空间环境的相互融合与烘托中,城市的文化跟记忆在时空的变迁中得以延续,旧时元素重新参与当下人们的生活。

2.2 记忆延续——历史要素的发掘与重塑

于建筑空间而言,对其定义的最重要的一个重要因素便是元素。在工业遗产改造中,建筑对空间元素的呈现是其场所性的重要体现。虽说建筑的场所精神是建筑整体特质的显现,但标志性的元素能清楚明确的表达这个建筑的明晰性,让人产生认同感,于建筑而言这个元素对于它的场所精神有决定性的意义。在面对工业遗产中具有代表意义的空间元素时,需要充分重视它的意义及表达方式。

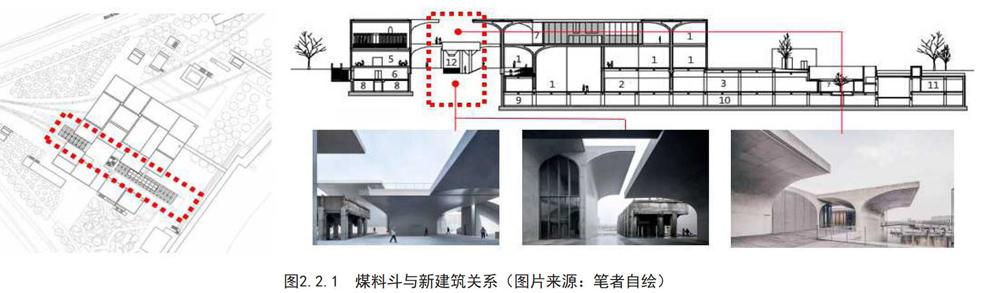

例如,上海龙美术馆西岸馆中对工业遗产元素的保留处理。基地以前是黄埔滨江旁的运煤码头,现场有一列被保留的20世纪50年代建造的煤料斗卸载桥。煤料斗卸载桥因其独特的历史背景能构建这块场地的空间关系,新建筑的结构性空间,在形态上与保留的历史要素——煤料斗产生视觉呼应。新建筑的结构、结构单元的组合方式类比煤料斗建造方式而来,大尺度出挑产生灰空间形成的“虚”与煤料斗的“实”形成强烈对比,而主体材料又跟煤料斗形成联系,使整个建筑与原有场地有一种延续关系。煤料斗卸载桥与新建筑不再是孤立分割的,“新”与“旧”在空间上进行交流对话[5]。

2.3 文化演替——地域文脉的继承与创新

在建筑空间规划与设计的过程中,所呈现的场所精神并非是对各种形式进行胡抄乱改,或盲目追求昔日场所的元素复制,忽略具体情境及人的情感需求只有貌似而无神似。面对工业遗产的改造设计,要在对特定地域所表现的场所精神进行充分体验,把地方文脉作为周围环境的一部分进行整体考虑。工业遗产的文脉内涵,与城市独特的文化生活息息相关,是当地人们认同感和归属感的重要来源。只有充分融合地方文化元素,延续地方文脉,才能使建筑的场所精神得到发展,如四川什邡钻采厂影剧院的改造。

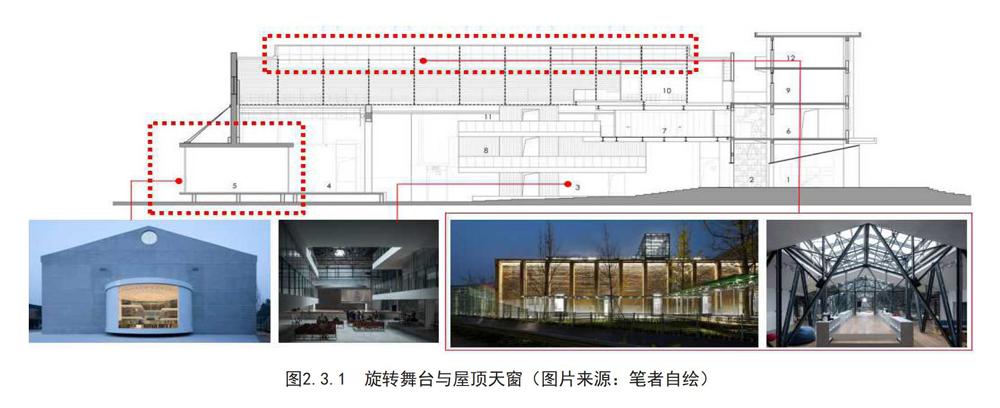

在我们成长生活过的地方,总有一些能特别唤起集体记忆的场所,就像是根植于此地的精神象征,这个影剧院对于离乡背井的人们来说就是关于故乡最重要的记忆,是当地人精神归属地。这是一座经历过5.12地震后尘封多年的影剧院,改造时将屋顶与砖墙体分离,最大限度地保留了原有结构并进行加强巩固,在保持影剧院原有肌理之下改造内部空间,延续场所记忆。原有舞台台口被完整保留了下来,在后部山墙位置新增了一座圆形旋转开闭舞台,舞台空间被重新定义,拥有多种使用功能。屋顶的天窗除了加强采光,也是新的精神灯塔,在黑暗的夜晚散发着沉静的灯光,在延续原有使用记忆的同时,赋予其新的记忆,随着时间的积淀,原有的场所精神不断发展而变得更为厚重[6]。

2.4 空间创新——物质与功能的再利用

当曾经的生产建筑失去原本生产功能,留下殘败的建构物宛如废墟,曾经在这个空间中所发生过的生产活动不再成为改造的重点,需要重新定义空间的功能来满足人新的活动需求。其原有的建筑结构具有代表性,面对这类工业遗产改造的重心,是为其寻找新的功能进行空间创新,让新的功能容纳进去,重新定义空间功能而获得新的场所精神。

例如,民生码头八万吨筒仓的改造设计。现有筒仓建筑物质条件是高耸封闭,建筑内部光线昏暗,空间特质更符合展陈空间的要求。经过功能对比分析,发现这片区域缺少人的文化活动场地,多重考虑后为它寻找的新功能是艺术展览,定义为城市公共文化空间。改造时将底层和最顶层的空间整合为同时使用的展览空间,人在其中获得新的活动体验,又通过悬挂在筒仓壁外的外挂扶梯使活动其中的人获得方位感,旧建筑在新的社会背景与环境下建立了场所感,这个工业遗产也获得了新的场所精神[7]。

3结束语

工业遗产的改造再利用设计的根本要点是场所和场所精神,让其所拥有的建筑独特的地域特色和文化氛围得以延续和发展。在对“旧”空间进行规划和设计的过程中,需要具备良好的场所意识,将场所精神充分体现到设计过程中,从而充分融合建筑与人文环境,实现建筑与生活环境的和谐统一。探索场所精神对工业遗产改造的意义,不是纠结于破败场景的再现,也不是破损建筑的修复,而是要明确建筑产生于人对环境的理解、生活的需求,可以通过具体途径进行形象化、意义补充及象征化的处理,展示它的精神意义。本文从场所结构的角度来理解场所精神的意义,用场所精神来分析工业遗产改造再利用问题,以期望能够在工业遗产改造再利用中提供一些思考和设计思路,但还很浅显,只是如果能达到引起更多关于场所精神的重视的效果就足矣。

参考文献

[1] 诺伯格·舒尔茨著,施植明.场所精神:迈向建筑现象学[M].武汉:华中科技大学出版社,2010:73.

[2] 刘容.场所精神:中国城市工业遗产保护的核心价值选择[J].东南文化,2013,(1):17-22.

[3] 刘琮晓,林瑶.“场所精神”的延续—析历史建筑空间的再生[J].中外建筑,2003,(3):30-32.

[4] 章明,王绪男,秦曙.基础设施之用—杨树浦水厂栈桥设计[J].时代建筑,2018,(2):80-85.

[5] 柳亦春.重新理解“因借体宜”——黄浦江畔几个工业场址改造设计的自我辨析[J]. 建筑学报,2019,(8):27-39.

[6] 张姿,章明,章昊.焦虑的守望者——慧剑社区中心(原四川石油钻采设备厂影剧院)改造札记[J].建筑学报,2018,(10):78-85.

[7] 柳亦春.时间与地点的再定义—民生码头八万吨筒仓建筑的临时性改造与再利用[J]. 时代建筑,2018,(1):149.