高校图书馆“灰空间”使用后评估研究

——以安徽农业大学图书馆为例

周庆华,蒋莉 (安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

0 前言

目前许多高校图书馆面临着现有功能单一、空间体验感差、交往场所匮乏的问题,以致无法为使用者提供优质服务,造成公共资源的浪费。据国家统计局相关资料,2010年至2017年,我国高校每年都有新建图书馆,馆均面积在2.2~2.5万m2之间[1]。同时,图书馆改扩建也逐渐兴起。为了让新建和改扩建图书馆有效投入使用,实现建筑效益的最大化,本文以灵活多变、形式丰富的“灰空间”作为研究对象,对其进行使用后评估,得到建成环境的反馈,作为日后建筑设计的前馈,有效的避免现有建筑使用中存在的不足。

1 研究的相关概念、研究对象及框架

1.1 使用后评估理论

使用后评估是在建筑建成使用一段时间后,对建筑环境与使用者满意度之间关联性的研究,需要“对建筑投入使用后的绩效进行评估”[2]。相当于建筑设计全周期中的反思环节[3]。需要通过质化与量化相结合的方式研究其是否满足使用者需求。从而为将来的设计提供合理的依据和参考标准[4]。

使用后评估理论起源于20世纪60年代,随着理论的发展,研究对象由使用者宿舍逐渐拓展到医院、学校、办公建筑、军事建筑等,涉及的建筑类型越来越多。

我国对使用后评估的研究开始于台湾建筑师李婉婉翻译的《建筑物用后评估》,1999年庄惟敏的《建筑策划导论》研究了建筑策划全过程,提出使用语义差别法评价建筑环境,2018庄惟敏的《建筑策划与后评估》介绍了建筑策划和后评估的定义、价值、内容和步骤,建筑的使用后评估在我国得到发展。我国的评估内容主要有城市公园、城市广场、校园环境等,涉及类型少,对高校图书馆的研究更少。

1.2 “灰空间”概论

“灰空间”这一概念是由建筑师黑川纪章根据日本艺术“利休灰”的思想提出[5]。“灰空间”在思想上体现“天人合一”[6],在心理上完成公共与私密的身心转换[7],在空间上构成建筑室内与室外的和谐过渡[8]。侯幼彬先生在《中国建筑美学》中将限定建筑空间的三要素称为“底界面、侧界面和顶界面[9]”。本文借用这种说法对“灰空间”进行界定:一个室内空间是指侧界面、底界面与顶界面完整的完全封闭空间,室外空间是指只有一个底界面的完全开敞空间,而“灰空间”是指侧界面及顶界面数之和大于或等于一,且小于五的介于室内外之间的空间。高校图书馆中的“灰空间”是高校图书馆室内外空间的过渡,是提升使用者思维,丰富学习方式,促进使用者交往的高品质空间。

本文为了研究内容清晰,将高校图书馆的“灰空间”定义为侧界面及顶界面不全封闭的、导致室内外能够交融与过渡的半围合空间和由植物、道路、地形构成的在心理层面的具有私密性的半开敞空间[10]。包括建筑前广场,无顶的庭院、入口、门厅、屋顶平台、架空平台、连廊,以及透明材质围合的外走廊等空间[11、12]。

安农大图书馆“灰空间”一览表 表1

1.3 研究对象

安徽农业大学图书馆大楼(以下简称安农大)于2012年5月建成,由九层主楼和一层裙房组成[13],建筑空间层次丰富,形成了多样化的灰空间,包括层次鲜明的前广场、布局简单的庭院空间以及由混凝土限定的各种“灰空间”(表1)。

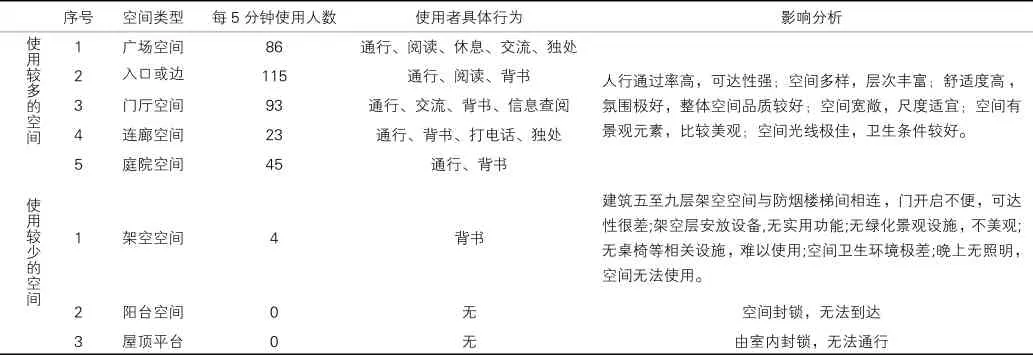

图书馆的“灰空间”使用情况一览表 表2

1.4 研究框架

本文从人本视角下探索高品质的高校图书馆“灰空间”,对其进行使用后评估,整个评估过程包括现场观察记录、问卷制作和发放、成果整理和分析。首先,笔者有针对性地进行实地查看,了解“灰空间”的基本情况,观察使用者在“灰空间”的活动情况,初步分析使用者的使用偏好。然后,分析总结使用者比较关心的问题,制成问卷并发放,最后收集整理使用者的反馈信息[14]。

2 图书馆“灰空间”的调研与分析

2.1 图书馆“灰空间”现状调研

笔者通过观察记录法对图书馆“灰空间”的功能,空间以及使用情况进行调研分析,了解图书馆“灰空间”的空间类型,空间分布以及学生对不同空间的选择和活动情况(表2)。

该图书馆灰空间使用情况整体较好,但在功能上仅限于满足学生有空间可学习,而且部分空间不对学生开放,不能很好的满足新时代下学生日益丰富的学习需求。

2.2 问卷制作

由调研结果知,屋顶平台和阳台封锁,无人使用,因此,不设计在满意度的问卷调查中。本文将调研中比较影响使用者满意度的因素总结为形态构成、心理感受、生理需求3个层面。形态构成包括界面处理形式、功能组成、景观元素、配套设施,心理感受包括可识别性、可到达性、空间层次、空间尺度,生理需求包括光线条件和场地卫生。本文以此为评价标准制作问卷。

2.3 问卷调研及分析

本次发放问卷共100份,回收有效问卷96份,其中男性占46%,女生占54%,问卷发放男女比例均衡。有18%的使用者几乎每天都去图书馆;46%的使用者经常去图书馆;有34%的使用者偶尔去图书馆;有2%的使用者几乎不到图书馆,调研对象大多对图书馆比较熟悉,问卷结果比较真实可靠。结果如下。

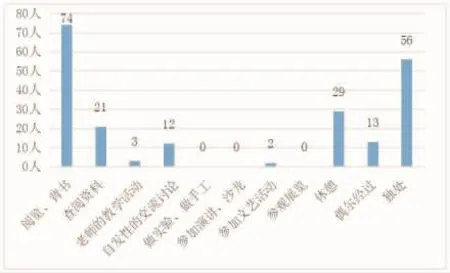

将现有活动和期望的活动形式设为多选,得出使用者在图书馆“灰空间”的现有活动特点:目前主要有阅览、背书,其次是独处和经过等活动,查阅资料和休息活动较少,几乎不涉及演讲、沙龙、教学、展览等(图1)。而使用者的需求主要在于查阅资料、阅读、背书、休息、独处、自发性地交流活动(图2)。

使用者对图书馆“灰空间”整体的满意度较高,有3%的使用者表示非常满意,67%的使用者表示比较满意,31%的使用者表示一般满意。

对广场空间整体满意度较高。非常满意的占24%,满意的占46%,感觉一般的占21%,不满意的占7%,非常不满意的占2%。图书馆西侧的前广场是一个以景观轴线为主导,两边分设休闲区、休读区、活动区、交流区和活动区的场所,广场氛围极好,主轴线上的雕塑和小品限定了空间,且绿植和座椅,形成相对私密的空间,使用者在这里看书学习,舒适度高。但东广场尺度稍小,给交通带来不便(图3)。

图1 图书馆“灰空间”使用者现有活动一览表

图2 图书馆“灰空间”学生期望活动一览表

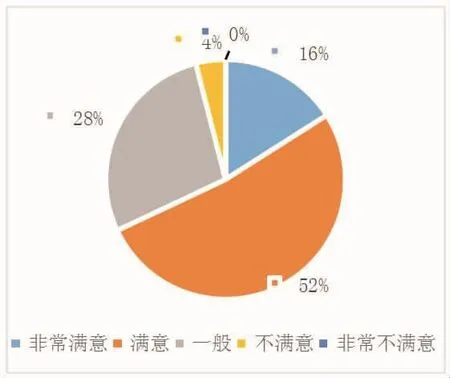

对入口或边厅空间整体满意度较高。非常满意的占16%,满意的占52%,感觉一般的占28%,不满意的占4%,非常不满意的占0%。边厅的空间氛围较好,可识别性及可到达性强,光线充足,卫生条件好,但缺少学习设施,是导致部分使用者不满的主要原因(图4)。

对门厅空间整体满意度较高。非常满意的占9%,满意的占49%,感觉一般的占32%,不满意的占8%,非常不满意的占2%。西侧门厅竖向三层通高,在楼梯处二层通高,在水平方向经门禁设施到柱廊再到楼梯处廊道,空间层次较为丰富,氛围较好,光线充足,卫生条件好。但缺少配套设施和舒适的学习空间,许多使用者自带小板凳到边角空间背书或学习(图5)。

图3 广场空间满意度

图4 入口或边厅空间满意度

图5 门厅空间满意度

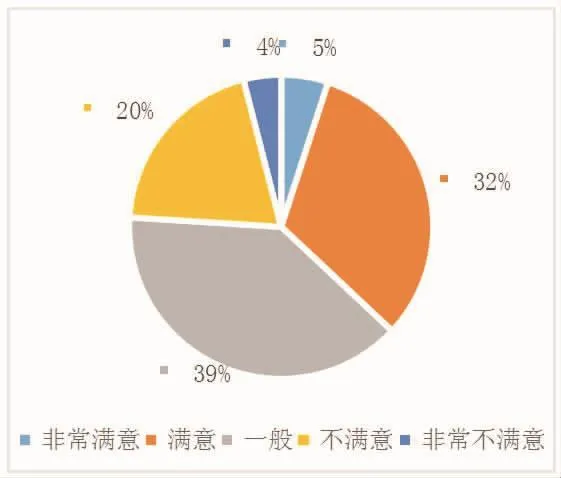

对连廊空间整体比较满意。非常满意的占5%,满意的占32%,感觉一般的占39%,不满意的占20%,非常不满意的占4%。其可识别性及可到达性强,空间开敞,光线充足,卫生条件好。但该空间比较单一,界面仅有不锈钢围栏,单调而无趣,没有考虑停留学习或交往的功能区,景观元素不足,也无桌椅等基础设施,空间尺度也不利于使用者在此舒适的学习和交流,整体无法满足现在使用者日益增长的多样化学习需求(图6)。

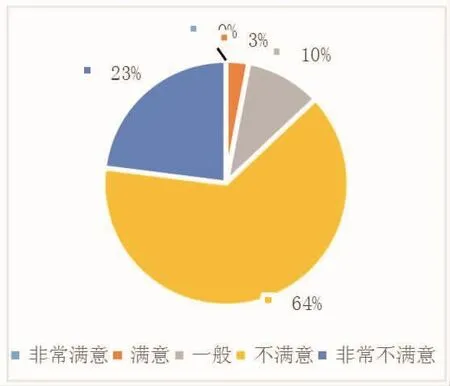

对架空空间整体不满意。非常满意的占0%,满意的占3%,感觉一般的占10%,不满意的占64%,非常不满意的占23%。空间功能无法满足学习等基本活动需求,无景观元素和配套设施,空间舒适度底,交通不便,场地卫生差,但识别性较高和白天光线充足,空间比较私密(图 7)。

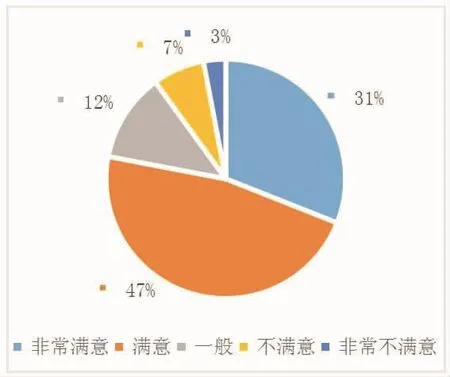

对庭院空间整体满意度很高。非常满意的占31%,满意的占47%,感觉一般的占12%,不满意的占7%,非常不满意的占3%。庭院空间氛围好,庭院内布置树池,水池等景观设施,组成了一个小的人造环境,空间舒适度较高,庭院功能可灵活布置,有座椅配置,且庭院是整个建筑的中心区域,四通八达,所有的功能和流线都围绕庭院四周布置,空间层次丰富,光线充足,卫生条件极佳。但学习设施不够,夜晚照明不足(图8)。

图6 连廊空间满意度

图7 架空空间满意度

安农大图书馆“灰空间”可识别性和可到达性强,空间宽敞而舒适,尺度较合理,富有层次,氛围较好,光线充足,总体卫生条件较好。但仍存在一些不利于使用者使用的因素,例如界面较单一,缺少多样化功能,景观元素不足,配套设施缺乏,架空空间卫生条件差,夜晚照明不够等。

3 基于使用后评估的高校图书馆“灰空间”建设建议

基于安农大使用者对在图书馆“灰空间”的行为需求可知,空间一旦能满足日常基本的学习要求,使用者就会对图书馆表现出较高的满意度。但随着教育方式的转变,使用者的学习生活越来越丰富。一种能启发使用者开放性学习思维,引领新时代的创新型图书馆的建设值得我们思考和探索。由此笔者希望在调研基础上从以下几点探讨既符合使用者基本需求,又能促进新型图书馆建设的“灰空间”设计思路。

3.1 形态构成

①形成丰富界面处理形式。边界的处理形式就是建筑与环境的过渡形式,图书馆的“灰空间”界面主要是透明玻璃,形式比较单一。建议采用柱廊或者形成凹凸变化的界面,造成光影变化,丰富使用者的空间感受。

图8 庭院空间满意度

②增加多元化功能设置。为了满足使用者更加开放和现代化的学习需求,建议将图书馆“灰空间”设计成大空间,增加空间的可变性,例如拓宽走廊,利用植物或桌椅等设施分隔,形成能满足使用者冥想、讨论、活动展示、信息获取等需求的多样化空间。

③丰富优质的景观元素。建议营造人工小景观,增加空间活力,在空间分割或者转换的地方配置盆栽、小品等景观元素,提升空间景观品质。

④添置配套设施。建议增设能满足使用者单独学习、小团体交流、集体讨论等多样化需求的基础设施,配置沙发、活动桌椅、移动展板等。增设电子导航、电脑查询等先进网络设备,配置必要的电源以实现图书馆信息化转型。

3.2 心理感受

①增强“灰空间”的可识别性。建议使用不同建筑材料,设计独特的“灰空间”形象,引起使用者注意,形成心理导向。在建筑布局中一般使“灰空间”与庭院空间和建筑外围空间相邻,方便使用者记忆。

②增强“灰空间”的可到达性。建议将不同空间层次融合,介入水平流线和竖向交通,使“灰空间”与其他空间联通。例如,将“灰空间”与咖啡厅,影像图书馆空间融合,使用者在被其他空间吸引的同时也会关注“灰空间”。而对于庭院类的灰空间,则需要增加其可到达的交通动线,本研究案例安农大在这方面做法可借鉴。

③丰富空间层次。建议将大空间划分成不同的小空间,可提高空间利用率,丰富空间形式。首先可以运用垂直的结构支承,或可移动设施将空间划分成隔而不断的多个空间;其次可以通过局部抬高,形成净高不同的空间层次;再者,可以通过不同的材质、色彩、光影等形成视觉上不同的空间序列。安农大图书馆门厅就是利于结构柱划分空间的典型。

④合理化空间尺度。建议针对不同“灰空间”的特征,设计合适的尺度。例如,在入口“灰空间”,宜设计二层通高、面积较大的开敞空间。而相对私密的、小群体使用的“灰空间”设计成小尺度,增加亲切感。

3.3 生理需求

①注重光线设计。建议根据“灰空间”的不同用途有针对性设计光线。例如在以阅读、学习为主的“灰空间”,既要保证充足的光线,也要避免直射光,可增加格栅、遮阳卷帘及软质遮阳介质等形成漫反射光的区域。在以休闲和交流为主的空间,可设计部分区域让太阳光直射,同时设计灵活变化的分隔形成丰富的光影,即加强建筑、人与自然的互动,也增加了空间趣味性,让使用者的各种活动更加轻松愉悦。

②维护场地卫生。建议设计色彩明亮统一的铺地与墙面,将配套设施布置整齐,疏密有致,形成视觉上开阔而不杂乱的整洁感,做好卫生管理。

4 结语

建筑使用后评估是对现有建筑标准及设计理念是否合理进行探讨和评判,进而推动建筑向以人为本和可持续发展的方向前进。本文基于使用者需求的角度,选取以安徽农业大学作为研究对象,通过走访、观察、问卷等形式对图书馆的灰空间进行调研分析,得到使用者对入口、边厅、门厅、庭院、走廊等灰空间的形态构成、心理感受、生理需求的满意情况,并总结满意度较高的结论,作为图书馆新建或改建的借鉴。对满意度较低的结论进行分析,探讨切实可行的设计策略,以便为优化高校图书馆设计的标准提供依据。