坝上地区沙化土地景观格局变化特征分析

董大鹏,张成栋,徐青,马佳明,郝弯弯,赵鹏,刘雪莹,谷建才

(1 河北农业大学 林学院,河北 保定 071000;2 张家口市林业局,河北 张家口 075000; 3 河北农业大学 植物保护学院,河北 保定 071000)

土地沙漠化是一种多发于干旱地区的由于气候和人类共同作用导致的土地肥力下降,植被不宜生长的退化现象[1]。随着自然环境的进一步恶化和生态退化现象日益严峻,沙漠化作为影响生态环境和社会经济的重要问题引起了国际社会的广泛关注[2]。土地荒漠化对人类的生存是有威胁的,人类一味追求经济的发展,导致了土地利用格局的不合理使用,人与自然的矛盾不断加大。随着科技的进步,人类对大自然的认知也越来越深入,近年来,许多学者将景观生态学原理应用到土地沙漠化研究中,并取得了许多成果。胡志斌等人利用 3 期TM数据对岷江上游地带景观格局进行分析,发现人为干扰是影响当地景观格局变化的主要因素[3]。蒋超亮利用景观指数从斑块和景观两个水平对古尔班通古特沙漠土地利用及景观格局分析,发现当地沙化景观破碎化程度加大[4]。崔岩等人对河北宽城县苇子沟 2008 年-2018 年的景观格局进行研究,结果显示,该地景观格局发生一定程度的变化[5]。阿如旱利用景观生态学相关原理分析了内蒙古多伦县 6 期影像数据,发现整个景观呈完整-破碎-完整-破碎的趋势[6]。前人研究表明将景观生态学原理运用到沙漠化研究中是具有极大指导意义的,但前人多采用单一方法即景观指数分析法对土地格局进行分析,本研究在前人的基础上结合了马尔科夫转移矩阵模型,综合考虑沙化土地时空变化的具体特征。景观由相互作用的斑块以一定规律组成,是大小和形状各异的景观要素在空间上的排列和组合[3]。不同景观要素在空间上以分散或聚集表现方式构成的生态景观,是景观单元组成空间分布和组合的体现,是景观内部自然条件限制和人为活动影响下达到一定景观功能要求而形成的一种景观整体结构[7]。通过对各项景观指数的计算与分析,能够了解景观的各种特征,以及在一定时间范围内景观的动态变化和发展趋势。基于河北省坝上地区 2009 年和 2014 年的景观数据,对该地区土地沙漠化景观进行分析,研究其动态变化,以期为坝上地区土地沙漠化的防治与生态环境的改善提供理论依据。

1 研究区概况

坝上地区位于河北省北部与蒙古高原南缘相连接地带,包括河北省的6个县,分别是张家口的张北县、康保县、尚义县和沽源县,以及承德的丰宁和围场县。位于东经 114°35′~116°45′ ,北纬 41°00′~42°20′ ,海拔 1 100~2 200 m ,年平均气温 2~5 ℃,年均降水量 330~460 mm。坝上地区地理位置比较特殊,地处季风气候与大陆气候、干旱与半干旱地区、农区与牧区的过渡带,属于半干旱型草原生态系统,生态环境脆弱,抗干扰能力和自我修复能力差[8],坝上是京津境内众多河流的发源地,也是京津等地的重要沙源地[9]。

2 研究方法

2.1 景观类型划分

沙漠化景观类型的划分是开展沙化土地景观格局动态变化研究的基础,植被生长状况是对沙漠化景观判定的首要依据,根据联合国制定的荒漠化分级标准,结合研究区域沙漠化实际情况,利用 ArcGIS 10.2 分别对 2009 年和 2014 年的数据进行沙漠化景观类型的划分,将坝上地区土地划分为 5 种景观类型,分别是非沙漠化景观,轻度沙漠化景观,中度沙漠化景观,重度沙漠化景观和极重度沙漠化景观。

2.2 数据来源及处理

本研究选取坝上地区沙化土地 2009 年与 2014 年2期 TM 数据作为数据源,结合大量实地勘测数据,实地景观照片和当地植被类型图等作为辅助信息,将遥感影像导入到 ENVI 5.1 软件中进行拼接处理,同时进行大气校正和几何校正处理,继而对其进行监督分类,得到坝上地区沙化土地景观格局变化矢量数据。再利用 ArcGIS 10.2 软件对校正后矢量数据进行处理分析,运用掩膜提取的方法对矢量数据裁剪,最终得到本研究所需的遥感影像。

2.3 景观指数

景观格局指数能高度浓缩景观发展的信息,通过对指数的计算与分析,能有效反映景观结构组成和动态变化,将研究区景观空间变化与时间过程紧密结合起来[10]。结合研究区域的实际情况,本研究从斑块类型和景观两个水平上选取多个景观指数,利用 Fragstats 4.0 进行计算分析。选取的景观指数主要有:

(1)斑块数(NP):

NP=N

(1)

NP代表景观中斑块的总数,NP≥ 1,无上限。

(2)斑块密度(PD):

(2)

N代表景观中斑块的数量,A为景观总面积,PD表示每平方千米的斑块数,值越大说明组成景观的斑块越破碎。

(3)边缘密度(ED):

(3)

E为景观内所有斑块边界总长度,ED越大,表示景观类型被边界割裂的程度越高。

(4)形状指数(LSI):

(4)

LSI≥ 1,无上限,0.25 为正方形校正常数,LSI越大,表示斑块的形状越复杂,曲折程度越高。

(5)分维数(Fd):

(5)

P是斑块的周长,A是斑块的面积,k为常数。Fd反映斑块边界构图的复杂程度。

(6)Shannon 多样性指数(SHDI):

(6)

Pk为斑块类型k在景观中出现的概率,n为景观中斑块类型的总数,当景观中不同斑块类型数目增加时,景观多样性随之增高。

(7)Shannon 均匀度指数(SHEI):

(7)

式中各项定义与SHDI相同。满足景观由一个斑块组成时,SHEI= 0,当所有的斑块类型在景观中的面积分布完全均匀时,满足SHEI= 1。

2.4 马尔科夫转移矩阵

转移矩阵方法能够将土地变化的各种细节结构特征展示出来,在土地利用研究方面经常使用[11]。马尔科夫转移矩阵可以描述各种土地类型之间的转换情况,它不但能够反映研究期初、研究期末的土地类型结构,同时还能够反映研究时段内各土地类型的转移变化情况,用来刻画区域土地利用变化方向以及研究期末各土地类型的来源与构成[12]。模型如下:

(8)

式中:A为转移矩阵。Aij表示i土地类型转移到下一时期同区域j土地类型中的面积。i土地类型转移到下一时期同区域j土地类型中的比例Bij可以通过转移矩阵来计算得出,公式表示为:

(9)

3 结果与分析

3.1 景观结构特征及其变化

不同时期坝上地区土地景观类型的分布如图1和图2所示。

图1 2009 年坝上地区土地景观格局 图2 2014 年坝上地区土地景观格局

Figure 1 Land landscape pattern in Bashang area in 2009 Figure 2 Land landscape pattern in Bashang area in 2014

根据图1 和图2,可以看出 2009 年和 2014 年坝上地区沙化土地的景观类型分布状况及增减趋势。坝上地区中部往西是沙漠化土地分布较广的地带,且以轻度沙漠化景观为主;中度和重度沙漠化景观集中分布在坝上地区的中心地带,且二者均呈现缩减的趋势;极重度沙漠化景观分布范围极小。

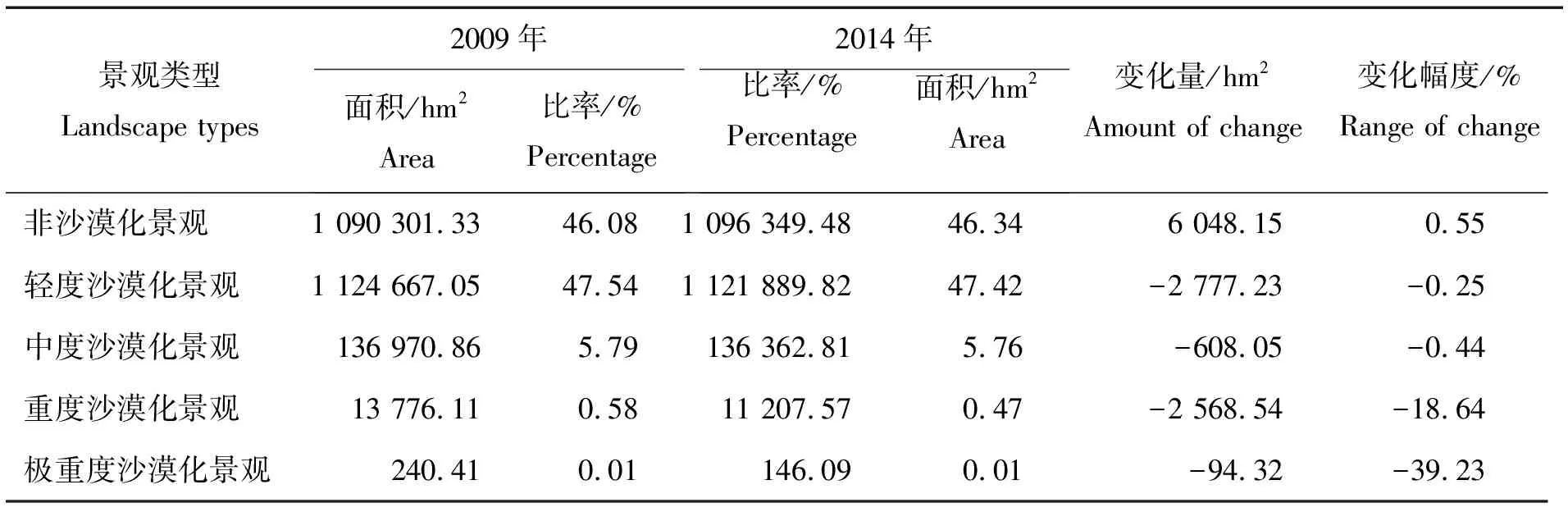

利用 ArcGIS 10.2 空间分析功能获取不同时期各景观类型的数据信息,进行汇总制得表1。

表1 坝上地区沙化土地景观结构及变化

由表 1 可以了解到 2009 年和 2014 年坝上地区沙化土地的景观结构及其变化。2009年坝上地区沙化土地占主要成分的景观类型是非沙漠化景观和轻度沙漠化景观,二者占土地总面积的比例高达 93.62%,其中占比最高的景观类型为轻度沙漠化景观,比例为 47.54%,非沙漠化景观的面积有 1 090 301.33 hm2,占土地总面积 46.08%,中度沙漠化景观占比为 5.79%,重度和极重度沙漠化景观的面积相对较小,占地比例分别为 0.58% 和 0.01%。2014 年坝上地区沙化土地的景观类型同样以非沙漠化和轻度沙漠化景观为主,面积最大的仍然是轻度沙漠化景观,占土地总面积 47.42%,非沙漠化景观次之,为 46.34%,中度和重度沙漠化景观所占比例分别是 5.76% 和 0.47%,占比最小的景观类型是极重度沙漠化景观,仅为 0.006%。

通过2期数据比对来看,轻度、中度、重度和极重度沙漠化景观面积都有不同程度的减少,其中减幅最为明显的是极重度沙漠化景观,为 39.23%,非沙漠化景观面积增加了 6 048.15 hm2,增幅为 0.55%。综合来看,研究区域内的景观类型以非沙漠化与轻度沙漠化景观为主,面积增加的景观类型只有非沙漠化景观,其余4种景观类型面积减少,表明 5 a时间内研究区域沙化程度明显减轻,土地沙漠化状况得到很大改善。

3.2 景观空间格局变化特征

3.2.1 景观多样性变化分析 2009-2014 年坝上地区沙化土地景观水平指数见表 2。

表2 坝上地区沙化土地景观水平指数变化

多样性和均匀度从两个方面反映研究区域空间结构的丰富度和受一种或几种土地利用要素支配的程度,反映不同景观要素分布的均匀性和复杂程度[13]。研究区域的多样性指数与区域内各组分所占的比例密切相关,多样性指数越大,各组分的比例越均匀。景观均匀度指数表示景观镶嵌体中不同景观类型在其数目或面积方面的均匀程度,该值越接近 1,表明景观类型间的面积比例越接近[14]。根据表 2 可以了解到研究区域 2009 年的多样性指数和均匀度指数分别是 0.906 2 和 0.563 0,而 2014 年该区域的2种相关指数分别为 0.900 5 和 0.559 5,在 5 a 时间内,多样性指数减少了 0.005 7,均匀度指数减少了 0.003 5。多样性指数和均匀度指数的同时减少说明研究区域内各组分所占的比例向着非均匀的方向转变,导致景观异质性在不断降低。

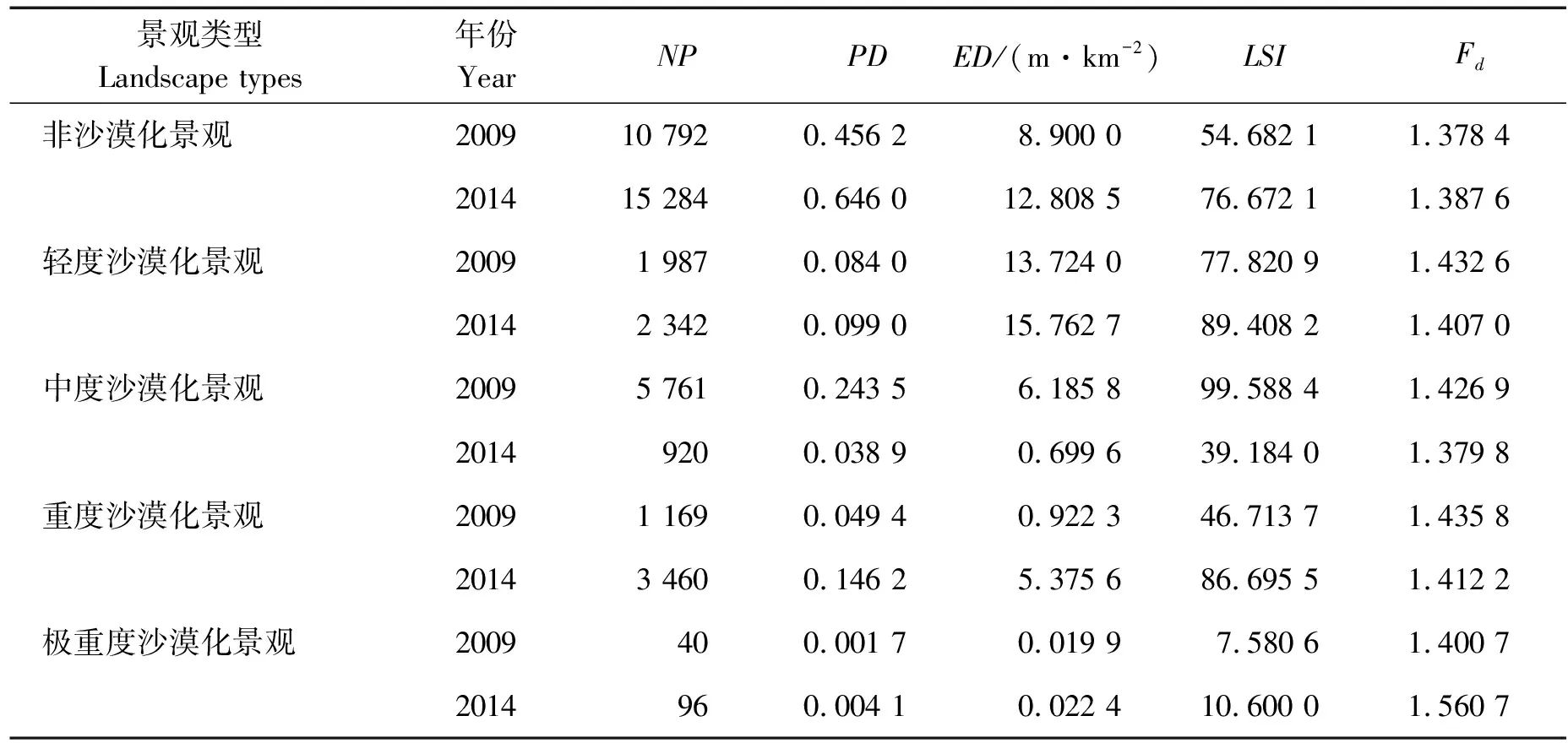

3.2.2 斑块形状特征分析 2009-2014 年坝上地区沙化土地斑块水平指数见表 3。

表3 坝上地区沙化土地斑块水平指数变化

景观类型的边缘密度是指景观类型的周长与面积的比例,是一个景观类型单位面积所拥有周长的度量,单位面积周长值越大,则代表景观类型被边界割裂的程度越高,人类干扰影响越大,反之则代表景观类型保存完好,人类干扰影响较小[15]。景观组分的斑块数量和斑块密度能反映各景观组分的破碎化程度,一般规律是斑块个数越多,斑块密度越大,则破碎度越高;斑块个数越少,斑块密度越小,则破碎度越低[6]。结合表 3 和表 2 来看,我们不难发现,无论是景观水平还是斑块水平,二者边缘密度和斑块密度都发生了一定的变化。从景观水平(表 2 )来看,研究区斑块密度仅增加了 0.099 3个/km2,而边缘密度由 14.876 0 m/km2增长到 17.334 4 m/km2, 5 a 时间增加了 2.458 4 m/km2,说明研究区整体被边界割裂的程度加深,人类活动对其影响加剧,同时也说明该区域沙漠化防治工作难度的加大。

各景观类型的斑块密度和边缘密度变化详见图3。

图3 坝上地区沙化土地景观要素斑块密度和边缘密度 图4 坝上地区沙化土地景观要素形状指数和分维数

Figure 3 Plaque density and edge density of landscape elements in desertification land in the Bashang area Figure 4 Shape index and fractal dimension of landscape elements of desertification land in Bashang area

由图3可知,5种景观类型中,只有中度沙漠化景观的边缘密度减少了,其余 4 种景观类型的边缘密度都有不同程度的增长。表明人类活动对中度沙漠化土地的影响不大,非沙漠化、轻度、重度、极重度沙漠化景观的边缘效应都相应变大、其中边缘效应最大,边缘最复杂的景观类型是轻度沙漠化景观。结合表 3 和图3 可知,研究区域内各景观类型的斑块数量与斑块密度增减情况是一致的,仅有中度沙漠化景观的斑块数量与斑块密度减少,其余景观类型均为增加。斑块密度最大的为非沙漠化景观,其次为重度沙漠化景观,说明二者景观破碎化程度加剧比较明显,景观异质性较高。

3.2.3 景观形状指数及分维数分析 各景观类型的形状指数和分维数变化详见图4。

景观形状指数能够反映景观内各组分斑块的复杂程度,形状指数越大,则代表斑块的形状越复杂,曲折程度越高[13]。分维数可以反映空间客体形状的复杂程度和自我相似程度,能够反映斑块边界构图的复杂性[16]。由表 2 得出,研究区域 2009-2014 年景观形状指数增加了 9.517 4,分维数减少了 0.012 9,这说明研究区整体水平曲折程度加深,景观整体形状趋向复杂化。从斑块水平来看,结合图4, 2014 年研究区域中形状指数比较高的景观类型是非沙漠化景观、轻度和重度沙漠化景观,说明三者的形状更加复杂化,边界曲折程度升高,其中形状指数最大的是轻度沙漠化景观,该景观类型最容易受人类活动和其他景观类型的影响。中度和极重度沙漠化景观形状指数较小,说明二者斑块形状趋于简单化,边界曲折程度降低,形状指数最小的是极重度沙漠化景观,说明该景观类型最不易受其他干扰因子的影响,治理难度最大。由图4 可知,极重度沙漠化景观分维数变化最明显,说明 5 a 内该景观类型边界变化趋势是由简单到复杂,并且其稳定性最差,其余 4 种景观类型的分维数较小,最小的是中度沙漠化景观,说明其形状分布最规则,稳定性最高。

3.2.4 景观类型之间转化分析 选取 5 种不同的景观类型,借助马尔科夫转移矩阵模型,得出研究区域 2009-2014 年的景观类型转移概率矩阵,详见表 4。

表4 坝上地区沙化土地景观类型转移矩阵

由表 4 可知,研究区域景观类型总体转移趋势是中度、重度和极重度沙漠化景观向轻度沙漠化景观的转移,重度沙漠化景观向中度沙漠化景观的转移,以及极重度沙漠化景观向非沙漠化和重度沙漠化景观的转移,其中转移现象最为显著的是中度沙漠化景观转为轻度沙漠化景观,转移面积占 2009 年中度沙漠化景观的 0.421,其次是极重度向中度沙漠化景观的转移,转移概率是 0.404。此外,转移概率较大的还有重度向轻度沙漠化景观的转变,极重度向重度沙漠化景观的转变,转移概率分别是 0.379 和 0.316,其余景观类型转移概率则较小。

4 结论与讨论

通过对坝上地区沙化土地景观格局及变化进行研究,结果表明,坝上地区沙化土地的主要景观类型为非沙漠化景观和轻度沙漠化景观,面积增加的景观类型只有非沙漠化景观,其余 4 种景观类型面积减少,其中减幅最为明显的是极重度沙漠化景观,表明 5 a 时间内研究区域沙化程度明显减轻,土地沙漠化状况得到很大改善;研究区景观多样性指数、均匀度指数和分维数减少,边缘密度和形状指数增加,这表明景观异质性在不断降低,景观内各类斑块越来越不均衡,且被边界割裂的程度加深,曲折程度加大,景观整体形状趋向复杂化,造成景观格局变化的主要原因是 5 a 来人类活动的干扰。

研究还发现,人类活动对中度沙漠化景观的影响不大,对轻度沙漠化景观的干扰程度最大,这也是导致其边缘最复杂的原因;非沙漠化和重度沙漠化景观破碎化程度加剧比较明显,景观异质性较高;非沙漠化、轻度沙漠化和重度沙漠化景观的形状更加复杂化,极重度沙漠化景观边界变化趋势由简单到复杂,稳定性最差,中度沙漠化景观形状最规则,稳定性最高。

同时,研究也发现 2009 年到 2014 年坝上地区沙化土地景观类型的转移趋势为中度,重度和极重度沙漠化景观向轻度沙漠化景观的转移,重度向中度沙漠化景观的转移,以及极重度向非沙漠化和重度沙漠化景观的转移,其中转移现象最显著的是中度向轻度沙漠化景观的转移,造成这种转移趋势是 5 a 来当地政府和社会采取的一系列防沙治沙等工作的结果,使当地整体沙化情况得到改善,生态环境逐渐好转。总体来看,坝上地区沙化土地景观格局在 5 a 时间里发生了一定的改变,且这种改变是朝着有利于人类生存的方向发展,今后坝上地区的沙漠化防治工作要注重自然规律,考虑人类活动对土地的干扰程度,同时也要继续积极响应国家的一系列政策,继续推动退耕还林还草工程,为当地生态环境的改善做出更大贡献。