个体教育、社区教育环境与老年人认知能力

——基于 CLHLS 数据的实证分析

马文静,郑晓冬,方向明

(1.中国农业大学 经济管理学院,北京 100083;2.河南牧业经济学院,河南 郑州 450046;3.浙江工商大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

人口老龄化是当前中国面临的一个突出问题。根据国家统计局最新发布的数据,截至2018年底,我国60周岁以上和65周岁以上的老年人口分别占总人口的17.9%和11.9%,其中,60周岁以上老年人口占比首次超过青少年人口(0~15岁)的占比17.8%[1]。在人口快速老龄化的同时,老年人的健康状况也不容乐观,根据全国老龄工作委员会办公室发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示,2015年全国失能、半失能老年人占老年人口的18.3%[2]138-167。Kit Yee Chan等的研究结果表明,我国痴呆症患者达919万,其中有569万阿尔茨海默病患者[3]。在我国“未富先老”的社会环境下,失能、失智的老年人给家庭和社会带来了沉重的养老负担。2016年,国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将促进健康老龄化写入“健康中国”建设的战略部署。在“健康中国”的战略背景下,如何实现我国老年人“幸福快乐、健康长寿”的老年梦,成为各级政府及众多学者关注的问题。

健全的认知能力是健康的重要内涵,也是健康老龄化的重要基础[4]。认知能力是影响老年人晚年生活质量的重要因素。有证据表明,认知功能受损是阿尔茨海默病的高危因素[5];认知能力受损将显著提高老年人的失能风险[6]。在社会保障体系尚不健全的情况下,老年人的失能、失智也将影响看护人的正常工作与生活,给家庭带来沉重的经济负担,给社会医疗和养老体系也带来极大挑战。此外,老年人认知能力下降还将影响其社会交往、消费决策、家庭关系等方面[7]。虽然,伴随着年龄的增长,人类的认知能力呈现类似抛物线的规律性变化,但不同个体之间的认知能力存在明显的差异性,并且具有较强的可塑性[8]。因此,揭开老年人认知能力影响因素的“黑箱”,提前识别影响认知能力差异性的风险因素并采取干预措施,避免老年人认知能力过早衰退带来的一系列影响,不仅能够减轻家庭与社会的健康经济负担,还有助于老年人群体积极参与社会,促进经济社会发展,帮助更多老年人实现健康老龄化和积极老龄化。

近年来,国内外神经科学和社会科学的学者对教育因素与老年人认知能力的关系进行了多方面研究。神经科学研究多基于小样本探究教育经历对大脑结构的影响,发现受教育水平与大脑的器质性疾病相关[9],受教育水平低将提高老年痴呆症的发病率[10]。社会科学则多使用大样本,着重研究早期教育对认知能力的影响,发现受教育水平较高的人,掌握的健康知识更多,生活方式更加健康,认知能力和适应能力也较强[11-12]。国内也有多位学者研究了早期教育对认知能力的影响机制,认为可以归纳为三个方面:其一,教育能够增加脑力锻炼,从而提升基本认知能力[13];其二,教育通过影响健康行为和生活习惯,直接或间接地影响老年人包括认知能力在内的健康状况[7,14];其三,教育通过改善社会经济地位优化了健康要素投入,从而改善个体的认知功能[15]。

以上文献为本领域研究奠定了重要基础,但仍存在一定的不足。一个重要的问题在于以往多数研究忽略了社区环境因素,特别是社区教育环境对老年人认知能力的影响。社区环境是老年人日常生活环境的综合体现,涵盖了老年人日常生活中面临的多种健康风险因素[16]。社区也是老年人进行社会活动的主要场所,以社区为平台,为老年人提供晚年继续教育服务,或许能在一定程度上解决老年人受教育水平难以改善的难题。因此,本文引入社区教育环境概念,从多维视角研究教育与老年人认知能力的关系,挖掘社区教育环境对老年人认知能力的影响,尝试为老年人认知能力影响因素研究提供新的视角和思路,帮助更多老年人实现“健康老龄化”。

二、社区教育环境与认知能力

(一)社区环境因素与健康

国际上已有大量关于社区经济环境和自然环境对居民健康影响的研究。社区环境因素对居民健康影响主要集中在三个方面:一是社会经济因素。经济环境直接影响居民对健康资源的获取情况,进而影响居民的健康水平,而社区提供的公共产品和服务可以调节因个人收入差距所带来的健康不平等,因而可以从政策层面增加公共产品供给来提升社区居民的健康水平并缩小健康差距[17]。二是生活基础设施。交通、噪音、垃圾、照明等社区环境都是影响老年人健康的显著因素[18],社区基础设施的完善能够促进老年人参加锻炼,激发良好的社会参与氛围,从而提升健康水平[19]。三是社区文化活动。社区文化活动数量越多,老年人社会参与的积极性越高。社区环境可以促进老年人的社会参与,从而提升老年居民的健康水平和主观幸福感[20-21]。综上可见,社区环境能够直接影响老年人的健康,也可通过社会参与间接影响老年居民健康,还可以调节健康资源不平等带来的健康风险。

(二)社区教育环境与认知能力

社区居民的平均受教育水平是衡量社区社会经济环境的关键指标,可能产生广泛的社会影响。例如,生活在贫困线以下的居民比例、接受援助的家庭比例、失业成年人的比例等与社区居民的平均受教育水平高度相关[22]。未受过教育的居民更有可能经历不利于健康的生活轨迹,大量没有接受过教育的人所居住的社区生存环境往往较差,如周边医疗资源配套不足、社区内文化环境和周边交通环境较差等。因此,选用社区居民的平均受教育水平作为衡量社区社会经济环境的重要指标具有代表性意义。研究社区教育环境对老年人认知能力的影响,可以从社区平均教育水平的角度出发,既综合体现了区域社会经济环境对老年人健康的影响,也是从空间维度对教育因素进行的扩展。

与此同时,社区是老年人进行社会活动的主要空间场所,在我国以居家养老为主的大环境下,包括非正式继续教育在内的公共服务也主要由社区来承担[23]。社区为老年人提供有针对性的保健知识教育,不仅有可能使老年人通过参与学习过程增加脑力锻炼,延缓其认知能力的衰退进程,学习到的保健知识也可能指导老年人的健康行为和生活习惯,从而提高老年人身心健康水平[14]。以社区作为继续教育的平台,还能促进老年人社会参与,综合改善老年人的身心健康[24]。因此,将教育因素扩展到晚年继续教育,是从时间维度对教育因素进行了扩展,也能为深入研究教育因素对晚年认知能力的影响途径提供新的视角。

图1 个体受教育水平及社区教育环境因素与老年人认知能力关系的理论框架图

有鉴于此,本文使用2014年中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)数据,将教育扩展到多维层面,考察个人受教育水平和社区教育环境与老年人认知能力的关系,并尝试探讨社区教育环境对晚年认知能力的影响途径。个体受教育水平及社区教育环境因素与老年人认知能力关系的理论框架如图1所示。个体受教育水平使用老年人的受教育年限作为衡量指标;社区教育环境指标来源于个人和社区两个层面,在个人层面体现为个体老年人的继续教育,社区层面用文盲率来衡量。从社区层面研究教育对老年人健康的影响是一个新颖的角度,有助于为研究教育因素与老年人健康的关系提供新的思路,为社区环境与老年人健康的关系提供新的经验证据,为应对晚年认知老化风险找到新的途径,为“健康老龄化”提供新的政策参考。

三、数据、变量与方法

(一)数据来源

本文使用的数据来自2014年中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)数据。该调查由北京大学健康老龄与发展研究中心组织实施,调查覆盖了中国23个省(自治区、直辖市)随机抽取的县(县级市),样本来源涵盖了中国85%左右的人口,具有良好的代表性。CLHLS收集了老年人的社会、人口和经济特征,包括认知能力、心理健康、日常生活自理能力和慢性病等数据,还收集了老年人所在县市的社会经济环境和自然环境数据,为本文进行社区层面的研究提供了可能。本文使用65岁以上的老年人样本,剔除缺失关键变量的样本后,样本共有来自493个社区的3 389名老年人。

(二)变量设定

1.因变量:认知能力

本文的因变量为老年人认知能力得分,由CLHLS个人调查问卷C部分简明精神状态检查量表(以下简称MMSE量表)统计得来,得分越高,说明认知能力越好。MMSE量表是国际公认的常用认知量表,由李格(1988)引入我国并进行修订[25],CLHLS调查问卷在李格量表基础上做了本土化修改,使其方便我国老年受访者接受。CLHLS的MMSE量表总分设计为30分,包括7个部分:定向力(5分)、食物数(7分)、记忆力(3分)、计算力(5分)、画图(1分)、回忆(3分)、语言(6分)。根据《中国高龄老人健康长寿调查数据集(1998)》中的定义:得分低于24分的老人为认知能力不健全,低于18分的老人为认知能力受损[26]402-404。

2.关键自变量:个体受教育水平与社区教育环境

本文的关键自变量包括个体受教育水平与社区教育环境两个部分。个体受教育水平使用老年人的受教育年限作为衡量指标。社区教育环境指标来源于个人和社区两个层面:在个人层面体现为个体老年人的继续教育,由问卷中“社区是否提供保健知识”来衡量,受访者回答“有”则记为1,回答“没有”记为0;社区层面为文盲率,使用社区问卷中没有接受过教育的文盲、半文盲占学龄人口(6岁及以上)总数的比例来衡量。

3.控制变量

为将教育对老年人认知能力的影响从众多健康影响因素中分离出来,本文控制了家庭年收入以及一系列人口学变量,包括年龄、性别、婚姻、居住地、居住安排和职业。老年人的年龄在80岁以上,则控制变量“高龄”记为1,65~79岁年龄段的老年人记为0。老年人“性别”为男性的记为0,女性记为1。老年人“婚姻”为无配偶的记为0,有配偶的记为1。老年人“居住地”为农村的记为0,城镇记为1。老年人居住安排分3种情况,用两个虚拟变量表示:以居家独住老年人为基准,记为0;与家人同住的,“居住安排——同住”记为1,居住养老院的,“居住安排——养老院”记为1。老年人65岁以前从事的“职业”是农民的记为0,其他记为1;“家庭收入”为家庭年收入的对数。

此外,根据老年人认知能力和健康风险相关研究,在健康方面,选择了健康自评、日常生活自理能力ADL、心理健康评分、8项慢性病作为个人健康水平的衡量指标。其中,健康自评根据问卷B部分“您觉得现在自己的健康状况怎么样”进行评价,受访者回答“很不好”“不好”“一般”“好”“很好”分别赋值1~5分,分值越大,自评健康状况越好。日常生活自理能力ADL由本土化的Katz量表计算得出,包含吃饭、穿衣、室内活动、上厕所、洗澡和控制大小便6项活动,受访者回答“完全不能自理”“部分自理”“完全自理”分别赋值1~3分。ADL得分取6项活动平均分,分值越大,表示生活自理能力越好。心理健康采用“遇事是否都想得开” “是否喜欢干净整洁”“是否经常感觉紧张害怕”“是否经常觉得孤独”“自己的事是否自己说了算”“是否觉得越老越不中用”“是否觉得与年轻时一样快活”7项问题,将负向评分转化为正向赋值1~5分。心理健康得分取7项平均分,分值越大,表明心理健康情况越好。慢性病包括高血压、糖尿病、心脏病、中风、哮喘、白内障、癌症、关节炎,受访者回答“有”则赋值为1,“没有”则赋值为0。

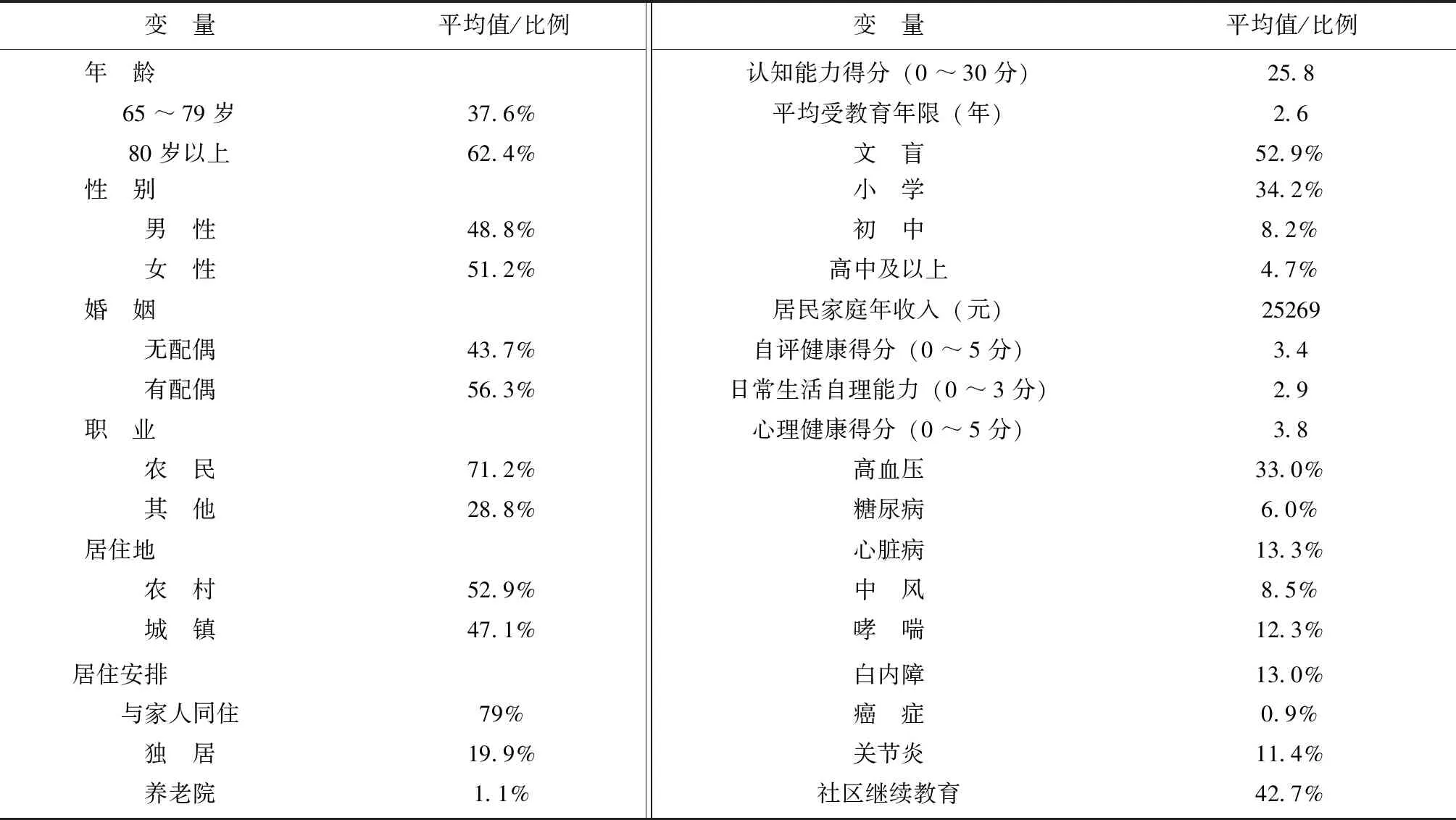

表1展示了研究样本变量及样本特征描述。本文最终使用3 389名老年人样本,平均受教育年限为2.6年。文盲率为52.9%,意味着超过半数的老年人没有接受过正规教育,老年人的受教育总体水平很低。小学程度的老年人占34.2%,初中程度的老年人占8.2%,高中及以上程度的老年人占4.7%。全部样本的社区继续教育供给率为42.7%,老年人社区养老服务近年来得到了良好的普及。

表1 样本变量及样本特征描述

(三)分析思路

本文关注个人受教育水平和社区教育环境对老年人认知能力的影响,即假设老年人的认知能力存在社区层面的差异。传统的回归分析仅能在老年人个体水平上研究认知能力的影响因素,难以区分出不同社区之间的差异。如果将数据进行简单合并,用每个社区老年人的平均认知能力代替这个社区的老年人认知能力情况,直接在社区水平上估计认知能力退化的影响因素,则又忽略了不同老年人个体之间的差异。因此,本文使用多层线性回归模型(HLM),允许因变量在组内和组间存在差异,以此评估社区内老年人个体受教育水平和社区教育环境对老年人认知能力的影响。其中,社区教育环境指标来源于个体和社区两个层面:在个人层面体现为社区对老年人的继续教育;社区层面体现为社区的平均受教育水平,即文盲率。本文使用下面5个模型进行分析:

模型1:虚无模型。为确定生活在不同社区的老年人存在认知能力差异,本文设定了一个仅包含一个随机截距项的无条件模型。令老年人个人层面因素作为第一层,社区层面因素作为第二层,层一和层二分别如式(1)、式(2)所示:

Yij=β0j+rij

(1)

β0j=γ00+μ0j

(2)

其中,i和j分别表示第i个老年人和第j个社区;Y表示老年人认知能力得分;截距项β0j表示社区层次老年人认知能力得分的平均值;随机变量rij是个人层次的个体独特性;γ00表示全体老年人认知能力得分的平均值;随机变量μ0j表示社区层次的社区特征,如果社区层次的随机误差项μ0j方差在统计意义上显著,则需要采用分层模型。

模型2:随机参数回归模型。在模型1的基础上对个人层面上的教育影响因素进行检验,层一表示为:

Yij=β0j+β1jX1j+β2jX2j+rij

(3)

其中,X1j表示老年人个体受教育水平;X2j表示老年人是否受到社区提供的继续教育服务。

模型3:截距预测模型。对社区层面上的教育影响因素进行检验,评估文盲率代表的社区教育环境对老年人认知能力的影响。以截距项β0j为因变量,层一与模型2中的方差一致,层二表示为:

β0j=γ00+γ01C+μ0j

(4)

其中,C表示社区教育环境指标——文盲率,用来考察截距项β0j是否存在社区层次的变异。

模型4在个人层面上加入社会人口和健康风险因素作为控制变量,对教育影响因素进行检验,层一表示为:

Yij=β0j+β1jX1j+β2jX2j+βkjIij+rij

(5)

其中,Iij表示老年人的社会人口和健康风险因素,用来考察排除社会人口因素和健康风险因素干扰后,获得教育因素对晚年认知能力的净影响;k为自然数。

模型5:斜率预测模型。用于评估个人受教育水平与社区教育环境之间的跨层次互动。将社区层次的文盲率与个人层次的受教育年限交互,探索X1j受教育年限的斜率项β1j的变化机制。考察文盲率是否在受教育年限对晚年认知能力的影响过程中起调节作用。得到完整模型如下:

Yij=β0j+β1jX1j+β2jX2j+βkjIij+rij

(6)

β0j=γ00+γ01C+μ0j

(7)

β1j=γ10+γ11C

(8)

四、实证结果分析

(一)未接受过教育的老年人认知能力较低

本研究中的老年人样本认知能力平均分为25.8(标准差5.60)。根据《中国高龄老人健康长寿调查数据集(1998)》中的定义:得分低于24分的老年人为认知能力不健全,得分低于18分的老年人为认知能力受损[26]402-404。样本中有428名(12.63%)老年人属于认知能力不健全;有326名老年人(9.62%)属于认知能力受损。

表2报告了教育因素与晚年认知能力关系的单因素方差分析。结果显示,是否接受过教育对老年人晚年认知能力有显著影响(F=243.51,p<0.001),接受过教育的老年人认知能力总分显著高于未接受过教育的老年人。分项目来看,接受过教育的老年人在各个分项目上的得分也显著高于未接受过教育的老年人(p<0.001)。其中,画图和计算力部分得分差异较大,画图部分平均分相差0.41(画图部分满分1分);计算力部分平均分相差1.00(计算力部分满分5分)。这符合既往文献得出的研究结论,即早期教育显著影响晚年认知能力,特别是通过大脑加工速度和工作记忆容量对老年人认知能力产生影响[13]。相较于接受过教育的老年人,未接受过教育的老年人认知能力可能面临较大的衰退风险。

表2 教育与认知能力的单因素方差分析

注:***代表p<0.001。

(二)社区教育环境的改善对老年人认知能力有正向影响

本文采用多层线性回归模型进行老年人认知能力的影响因素研究,结果如表3所示。首先,通过模型1的无条件模型验证了生活在不同社区的老年人存在认知能力差异(方差变异为1.951,p<0.001),组内相关系数ICC=0.062,意味着6.2%的认知能力差异可以归因于老年人生活在不同的社区,老年人的认知能力差异与其所居住的社区有关。因此,有必要采用分层线性模型对老年人认知能力进行分析。

模型2加入个人层面的关键自变量:受教育年限和继续教育,结果显示个人受教育水平和继续教育均与老年人的认知能力存在显著的正向相关关系。其中,加入的个人层面教育因素变量解释了5.7%的组内差异(组内变异值从29.465到27.772)。早期受教育水平对晚年认知能力的影响与已有研究结论一致。此外,社区提供的继续教育服务也是影响老年人认知能力的重要因素,这也证实了个人层面的社区教育环境对晚年认知能力的影响。当老年人受教育水平难以提高时,可以通过增加社区继续教育服务来减缓老年人认知老化,这个结果为实现健康老龄化提供了新的政策思路。

模型3中加入了社区层面的关键自变量:文盲率,用于表示社区居民总体受教育水平。模型结果显示,文盲率是影响老年人认知能力在社区之间差异水平的显著因素(系数为-12.790,p<0.01)。文盲率越高的社区,老年人认知能力得分越低。模型3中加入的社区层面教育环境因素变量文盲率解释了6.4%的组间差异(组间变异值从2.171到2.032),这证实了社区层面上的教育环境对晚年认知能力的影响。主要原因可能是:首先,生活在平均受教育水平较低社区的老年人更可能受到经济生活压力的负面影响,进而影响其健康状况与认知能力。其次,平均受教育水平较低的社区还可能缺乏与健康安全相关的物质资源,如光线充足的人行道、自行车道、公园、健身设施等基础设施。再次,平均受教育水平较低的社区更可能缺乏与身心健康相关的社会资源,如环境优良的购物区、社交场所、社区文化组织以及居家养老服务等。社区环境资源的缺乏将导致老年人难以参与有利于认知功能的身体活动和社交活动。最后,生活在平均受教育水平较低社区的老年人更可能对疾病及健康知识缺乏了解,没有形成与健康长寿规律相关的生活习惯,进而对其认知能力产生负面影响。

表3 个人受教育水平及社区教育环境对老年人认知能力的分层线性回归

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05;括号内为稳健标准误;各虚拟变量的参照组分别为非高龄、男性、无配偶、农村、农民、独居。

模型4进一步加入了个人层面的社会人口因素及健康等控制因素。结果显示,在控制了其他因素后,个体受教育年限、继续教育和文盲率对老年人认知能力仍有显著影响。在控制变量方面,高龄、女性、非婚状态的老年人认知能力相对更差,家庭收入与老年人认知能力显著正相关;自评健康、自理能力、心理健康与老年人认知能力显著正相关,白内障与老年人认知能力负相关。这与前人的研究结论一致,受教育水平低、年龄较大、女性、非婚状态是影响老年人认知能力衰退的重要风险因素[14],而健康的身体和乐观的情绪是老年人认知能力的加分项。

模型5使用个人层面的教育年限与社区层面的文盲率创建交乘项,以此研究文盲率对个人受教育年限斜率的影响。结果显示,交乘项系数显著(系数为1.640,p<0.05),证实了教育存在跨层次的交互效应。社区层面文盲率较高代表社区总体受教育水平较低,往往伴随着相对劣势的社会经济环境,这种劣势因素可能会显著加大社区内不同个体受教育水平老年人之间的认知能力差异;而生活在社区平均受教育水平更好的社区,老年人认知能力差异将较小。由此,社区层面的文盲率在个人受教育年限对晚年认知能力的影响过程中起到调节作用。在社区教育环境较差时,个人的受教育水平对其认知能力将产生更大的作用;而在教育环境较好的社区,个人的受教育水平预防认知老化的作用相对更小。这意味着,社区教育环境的改善可能有助于缓解因个人受教育水平不足产生的认知老化。

(三)社区教育环境有助于缓解个体受教育不足产生的认知老化

图2 不同受教育水平老年人认知能力随社区文盲率的变化情况

为了进一步分析社区文盲率对不同受教育水平老年人认知能力的影响,本文对不同受教育水平的老年人认知能力得分随社区文盲率变化情况进行回归拟合。本文选择个人层面平均受教育年限及其正负一个标准差,分别代表较高的个人受教育水平、中等个人受教育水平、较低的个人受教育水平。如图2所示,随着社区文盲比例的增加,不同老年人的认知能力得分均出现下降,说明了社区教育环境对老年人认知能力得分存在重要影响。而且,这种下降在整个老年人群体中并不对称:在受教育水平较低的老年人群体中,认知能力得分下降幅度最大,说明受教育水平较低的老年人更加难以抵抗较差的社区教育环境带来的健康风险。在平均受教育水平较低的社区,不同受教育水平老年人的认知能力得分差异非常大;而平均受教育水平较高的社区能够改善这种认知能力得分差距。综上可得,个人受教育水平显著影响老年人的认知能力,社区的平均受教育水平在个人受教育水平与老年人认知能力的关系之间起调节作用。在社区教育环境较好的社区,个人受教育水平较高和个人受教育水平较低的老年人认知能力得分差异小,个体受教育水平预防认知老化的作用相对较小;而在社区教育环境较差的社区,不同受教育水平的老年人认知能力得分差异大,个体受教育水平对其认知能力产生更大的作用。这意味着,社区教育环境的改善有助于缓解因个人受教育水平不足产生的认知老化。

(四)社区教育服务对认知能力的影响机制

老年人的个体受教育水平和社区教育环境如何对老年人认知能力产生影响?已有研究从神经科学和社会科学方向对早期教育与认知能力的影响机制进行了探讨,发现早期教育可以影响健康行为和生活习惯,从而影响包括老年人认知能力在内的躯体及心理健康[13,15]。其结论可能同样可以推广到老年人所处的社区教育环境。

其一,教育环境较好的社区的社会文化基础设施建设水平通常较高,这为社区老年人的社会参与提供了场所。同时,以社区作为继续教育的平台,社区教育环境也可能通过促进老年人社会参与,综合改善老年人的身心健康[24]。参与社会活动可以刺激大脑的活动,从而达到抑制认知能力衰退的效果[7]。有研究证实,受教育水平高的老年人会更加积极地参与社会活动[15]。因此,社区提供的继续教育服务在一定程度上能够提升老年人社会参与的积极性,从而达到减缓认知老化的效果。

其二,社区继续教育服务提供的保健知识,可能指导老年人养成健康的行为和生活习惯,从而提高老年人身心健康水平。均衡的饮食是健康生活的基础,食物的多样性可以避免因营养不良带来的健康风险。多食用蔬菜和水果被证实有益于大脑健康,甚至可以改善阿尔茨海默病的病理改变[27]。鱼类中富含的不饱和脂肪酸也被证实可以改善老年人的认知能力衰退[28]。社区继续教育服务提供的具有针对性的健康保健知识将促进老年人的饮食均衡,从而达到抑制认知能力衰退的效果。

因此,本文试图从社会参与和饮食均衡两个方面,探讨老年人的个体受教育水平和社区教育环境对老年人认知能力的影响机制。参考温忠麟等的经典中介效应检验方法[29],本文在教育因素对认知能力影响的基准模型中分别加入社会参与和饮食均衡变量,观察模型中个人层面及社区层面的教育因素影响系数的变化来验证中介效应。社会参与变量由问卷问题“您现在参加社会活动吗”计算得分,受访者回答“不参加”“不是每月,但有时”“不是每周,但每月至少一次”“不是每天,但每周至少一次”“几乎每天”分别给1~5分。饮食均衡变量由“是否经常食用6类有益食物”计算得分。问卷问题为“您现在是否经常食用新鲜水果、新鲜蔬菜、肉类、鱼等水产品、蛋类、豆制品”,受访者回答“每天/几乎每天吃”和“经常吃”,赋值为1;受访者回答“有时吃”和“很少或从不吃”,赋值为0。饮食均衡得分的取值范围为0~6。为便于分析对比中介变量对老年人认知能力的影响,将社会参与和饮食均衡变量进行归一化处理,转换为0~1之间的分值,如表4所示。

表4 中介变量归一化处理结果

表5展示了教育因素对认知能力的影响渠道分析结果。模型(1)和模型(2)分别以社会参与和饮食均衡作为因变量,考察老年人个体受教育水平和社区教育环境对社会参与和饮食均衡的影响。结果显示,个人层面的受教育年限和继续教育均对社会参与和饮食均衡有正向影响,同时社区文盲率对老年人社会参与和饮食均衡也有显著负向影响。模型(3)和模型(4)在教育因素对认知能力影响的基准模型4(表3中的模型4)的基础上分别加入了渠道变量:社会参与和饮食均衡,教育因素变量系数的下降幅度即为渠道变量在解释教育因素对老年人认知能力影响中所占的比重。结果表明,个人层面上的受教育年限影响系数分别下降4.487%(从0.156到0.149)和5.128%(从0.156到0.148),继续教育影响系数分别下降3.717%(从0.834到0.803)和6.835%(从0.834到0.777);社区层面上的文盲率系数绝对值下降0.016%(从-12.469到-12.467)和0.064%(从-12.469到-12.461)。这基本证实了教育因素可以通过社会参与和饮食均衡影响晚年认知能力,且饮食均衡发挥了更大的中介作用的观点。模型(5)同时加入了社会参与和饮食均衡中介变量,可以发现,个人层面上的受教育年限影响系数下降9.615%(从0.156到0.141),继续教育影响系数下降10.312%(从0.834到0.748);社区层面上的文盲率系数绝对值下降0.080%(从-12.469到-12.459)。以上分析显示,社会参与和饮食均衡是个体受教育水平和社区教育环境对老年人认知能力产生显著影响的重要渠道。

表5 教育因素对认知能力的影响渠道分析

注:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05;括号内为稳健标准误。

五、结论和建议

(一)主要结论

本文使用2014年CLHLS全国性调研数据,从个人及社区层面上研究了老年人认知能力的差异和影响因素。研究发现:个人受教育水平对老年人认知能力有显著的正向作用,同时,社区教育环境也有明显的影响,即个体层面的老年人继续教育和社区层面的文盲率均对老年人认知能力产生显著影响。一方面,社区继续教育的从无到有,对其居民晚年认知能力起到显著的提升作用,这一发现从时间维度对影响认知能力的教育因素进行了扩展,为解决老年人受教育水平难以改善的问题提供了新的政策思路。另一方面,社区层面的平均教育水平也对其老年居民的认知能力产生广泛影响,生活在平均受教育水平较低社区的老年人认知能力水平更低。这一发现从空间维度对影响认知能力的教育因素进行了扩展,为社区环境影响老年人健康提供了新的研究证据。这意味着,健康环境评估可能有助于识别早期的认知健康问题,尤其是针对那些生活在环境较差社区且自身受教育水平有限的老年人。

此外,本文还发现,老年人的晚年认知能力是其个体特征与其所在社区环境互动产生的结果。社区教育环境在个人受教育水平与老年人认知能力的关系之间起到调节作用:在教育环境较差的社区,个人受教育水平对其认知能力将产生更大的作用;而在教育环境较好的社区,个人受教育水平预防认知老化的作用相对更小。这意味着,改善社区教育环境有助于缓解因个人受教育水平不足产生的认知老化。

本文还探讨了教育因素对认知能力产生影响的机制,发现已有研究中已明确的个人受教育水平对晚年认知能力的影响机制同样可以推广到社区教育环境对认知能力的影响中,即个人受教育水平和社区教育环境都可能通过影响老年人的社会参与和饮食均衡来影响其晚年认知能力。

(二)政策建议

国务院发布的《老年教育发展规划(2016—2020年)》中指出,老年教育是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。发展老年教育,是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措,是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐的必然要求[30]。研究社区居家养老服务下的老年人继续教育,是对养老与教育相互结合、相互促进的新型养老模式的积极探索,有助于我国老龄工作“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”目标的落实。

本文证实,社区提供的老年继续教育服务对老年人认知能力存在显著的正向影响,且能缓解因个体受教育不足产生的认知老化。因此,在老年人受教育水平难以改变的情况下,改善社区教育环境,为老年人搭建社会活动平台,对老年人进行继续教育,是应对晚年认知老化风险的有效途径。以社区为平台,推动老年继续教育的发展,帮助老年人实现“健康老龄化”,鼓励老年人参加继续教育、实现自我价值,使得越来越多的老年人实现“积极老龄化”,能达到进一步释放老年人口红利的效果。

在“积极老龄化”的视角下发展老年继续教育服务,应根据老年人不同的需求层次,将原本单一化的社区继续教育内容向“健康、保障、参与”等高层次、多元化拓展。同时,在内容设计上,应当考虑到不同年龄、不同层次、不同文化背景的老年群体需求。在常见的营养保健、音乐舞蹈、诗词书画等传统内容的基础上,拓宽老年继续教育服务内容,特别是包括专业技能提升、自我素养成长等在内的,能够开发老年人力资源、激发老年人潜能的内容,通过促进老年人的社会参与,促使老年人继续实现自我价值。根据老年人的客观身体条件以及不同需求,为老年人提供现场型、线上型或者上门型等多种服务方法,或将教育内容与各类文化活动内容相结合,积极探索多种形式的老年教育活动,提高老年人的参与度。

在完善当前与未来养老服务体系的过程中,政策制定者应根据地区发展水平,因地制宜地对社区环境进行改造,以适应不同需求老年人的需求,鼓励多元主体参与社区居家养老服务供给,提供包括继续教育服务在内的多层次社区公共助老服务,保障老年人的身心健康,提高老年人的社会参与度,提升老年人的生活质量。

(三)研究不足与展望

由于数据限制,本文未能区分不同类型社区老年人继续教育服务的需求及其减缓认知衰退的效果。在“积极老龄化”视角下,深入讨论继续教育如何根据不同年龄、不同层次、不同文化背景的老年群体需求及实际效果,为老年人提供多元化、多层次的继续教育服务,进而达到保障老年人身心健康、提高老年人社会参与度的目的,正是本领域下一步的研究方向。

国外已有学者从马斯洛需求层次理论的基础上,对老年人的继续教育需求进行了分析:第一层需求是帮助解决老年人的基本生存问题,促进老年人适应退休生活,适应技术变革,适应社会发展;第二层需求是满足老年人的归宿感和情感需求,培养老年人的兴趣爱好,减轻孤独感,促进老年人的社会交往;第三层需求是满足老年人个人持续发展的需求,激发老年人的潜能,开发老年人力资源[31]。目前我国的社区老年人继续教育服务内容多是围绕健康教育、休闲教育,缺乏老年人力资源开发等深层次内容,社区教育服务内容供需结构不均衡,社区教育资源供给品质满意度较低[32-33],仍需相关研究对社区居家养老服务体系的建设与完善进行有益探索并提出指导性建议。