守望相助:青海H村“老年之家”养老模式探索

张素绮

摘 要:青海H村“老年之家”的养老服务实践表明,构建守望相助的邻里互助养老关系是居家社区养老多元主体的重要组成部分,也是农村社区居家养老模式形成的另一个助力器。本文试图通过对此实践的梳理分析,结合当下青海农村养老困境,对今后社会养老服务体系建设提供可参考的行动思路。

关键词:乡村养老;老年之家;青海H村

随着社会的变迁,家庭养老功能逐渐弱化,老年人日益增长的养老需求与现有养老服务供给的不平衡,部分家庭出现家庭养老不现实、社会养老难实现的困境。我国于1999年进入老龄化社会,虽然比西方国家晚进入二三十年,但是由于我国老年人口数量巨大、老龄化速度过快,因而在应对人口老龄化方面的任务较为繁重。为此,党的十九大将“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”写入报告,专门为解决老龄化社会给中国带来的危机做好了顶层设计,为新时代中国特色养老事业指明了方向。与此同时,随着城镇化的迅速发展和乡村社会的巨大变化,一些乡村中的新情况不断出现,给乡村传统的养老模式带来挑战。作为一个典型的青海东部农业乡村,近年来青海H村出现的新变化致使村庄精英根据自身条件和实际,促使村委会开办“老年之家”,解决了村庄老人的部分养老问题,为乡村社区养老探索出一条新道路。

一、H村的基本情况

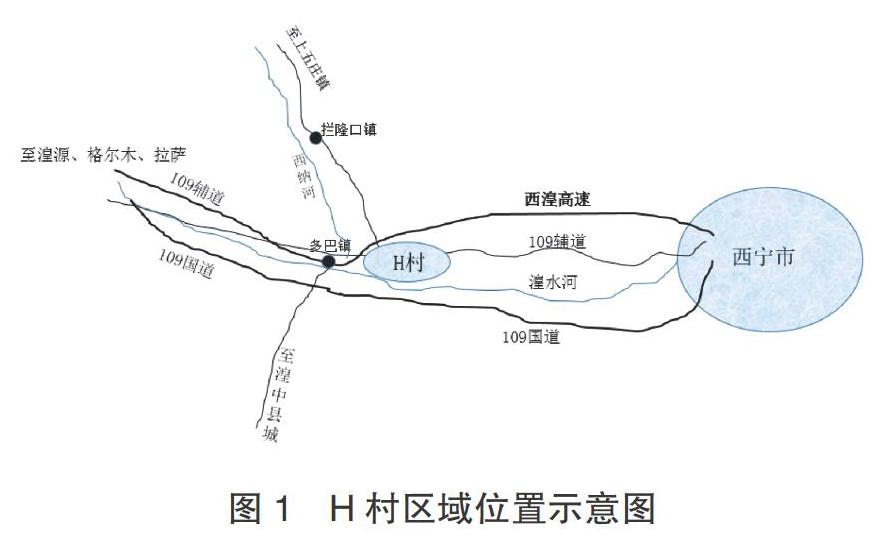

H村属于青海省西宁市湟中县多巴镇,西距西宁市区约20公里,东距多巴镇3公里,处于109国道旁,湟水河从村南流过。该村及周边村落地区属湟水谷地灌溉农业区,土地肥沃,交通便利,农业发达,是典型的河湟河谷农业乡村。(H村在区域内的位置示意图见图1)

至2018年年末,H村现有人口3243人,农户871户。人口中65岁以上老人443人,70岁以上老人187人,80岁以上老人29人,90岁以上老人2人。残疾、智障人口115人。65岁以上老人已经达到全村总人口的13.7%,失能失智老人占65岁以上老人的25%,老年人口和失能失智的高比例对于养老会产生很多问题。

二、养老问题的凸显与H村的应对

老年人在哪里养老?由谁来养老?这些问题是我国进入老龄化社会后的热门话题。随着改革开放向纵深发展,我国城镇化水平的提升,养老形式发生了翻天覆地的变化。传统的观念和方式正在城乡发生很大转变,但仍然有些认识还未能改变,让养老桎梏在家庭中。对于一些特殊家庭,包括空巢家庭、贫困家庭、独居家庭等,老人的生活受到极大的影响。对于乡村的养老,一般有以下几种说法和观点:

第一,认为居家养老即家庭养老,养老模式非家庭养老即机构养老。居家养老,是指通过家庭和社会的共同介入实现老年人居住在家中休养的过程。它的内涵很多人认为居家养老就是家庭养老,由家人承担照顾养老责任。中国传统的家庭养老方式不仅有经济上的原因,更有文化、道德方面的原因,比欧美国家的更为牢固和持久。机构养老,是指在养老机构养老。人们普遍认为除了这两种模式之外没有别的养老方式。

第二,认为送老人去养老院乃是不孝行为。虽然这个观念已有了很大的转变,但对于子女和老人来说,送老人去养老院仍然是一个较难做出决定的事。村民们认为把老人送到“那样的地方”受罪,是不孝,会被周围的人看不起。因此在H村,送老人去養老院通常是家庭最后的、无奈的选择。

第三,认为社会养老是政府对“三无”老人的养老方式,与一般老人无关。政府提供的是基本养老服务,面向的是失能、失智、高龄、独居、低收入的老年人。人们普遍认为政府有承担“三无”老人的责任,而对于普通老人,政府则没有相应的责任和义务。

目前,居家社区养老服务的社会治理模式在快速推广,是应对当前形势下养老困境的可行方法之一。国务院制定的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》发展目标中提出,居家社区养老是“以居家为基础,社区为依托,机构为补充”的医养结合的养老服务体系。居家养老主体的多元化和养老服务内容的多元化是适合我国国情的社会化养老模式,我们必须动员一切可以动用的养老资源,充分发挥政府、家庭、社会、市场等各个主体的作用,构建并完善各方共同参与的多元化社会养老服务体系。

H村农村老年人的养老需求与城市老人的需求受社会环境、家庭结构、经济状况、养老观念等因素的影响,存在着很大的差异。H村失能失智老人是由家庭成员负责照顾,这些成员通常情况下是配偶或子女。无儿无女或者留守老人大部分选择自我照顾,“三无”老人的生活来源则主要依靠政府的托底保障。400多名老人的养老不仅仅是家庭的问题,同时也是全村的问题。村中的精英们看到养老问题如此凸显,由此而带来的家庭矛盾、经济问题在未来的几年中只会增加不会消减,便依托村委会自发组织创立了“老年之家”日间照料中心。该中心设有4个餐厅80个座位,为老年人提供免费午餐;有4个休息室32张床位供老人午休;有理疗室和理发室,每周会有社会工作服务者或义工定期为老人进行理疗护理和理发;还有一个文体活动中心,下设有书画室、健身室等,丰富老年人的日常生活。“老年之家”现已成为青海省农村社会发展养老服务的典范。村委会成为承担养老责任的主体之一,为老人和家庭提供了有力支持。

关于H村的创办与基本情况,主要创办人说:“老年之家”是我们村自己创办的一所养老院,2018年6月份正式投运,占地12亩,全部资金均由村委会自筹。在此之前,“老年之家”前身是一所年代久远的学校,这个学校始建于民国初期。活动中心的旁边是闲置的两间平房,打算改建为H村的文物室和库房,主要放置、展览与村落历史相关的资料和文物。除此之外,“老年之家”还有后花园,园里主要种植丁香,林间小道两旁是壮硕的柳树,其中有3棵柳树已有100多年的历史,据老人们说民国时期就存在,可谓见证了H村的变迁,这3棵柳树现也已被保护起来。

提到“老年之家”创办的原因,主要创办人说:以前我们这里靠务农为生,主要劳动力在田间,因为耕地就在村庄周围,走路几分钟就到了,很方便。从本质上来说,老人的养老不是问题。但是现在完全不一样了,好多耕地都已被征用,剩下的土地不多,农活也很少。所以主要劳动力都去西宁打工,他们早上坐公交车去西宁市区上班,晚上才回来;小孩子也是早上去上学,中午不回家,由学校提供营养午餐,所以白天在家的只有老人,他们的午饭问题就成了大难题。村里的老人多,近几年这个问题越发突出,刚好村里的小学搬迁到镇上后,场地和校舍就闲下来了,我们想为老人们做点事,就创办了这个“老年之家”,为他们提供午餐、午休、理发、锻炼及力所能及的其他服务。解决了老人们的这些问题后,也更加让年轻人们安心。通过数月的运行,老人们都很高兴,因为解决的不仅是取餐问题,还提供了他们聚在一起聊天活动的机会。

(三)机构为补充

我国养老思路由十二五规划中的“机构为支撑”转变为“机构为补充”,说明在养老服务体系中,机构养老已不是最佳的养老模式,只能作为一种补充,主要针对高龄、失能、“三无”特殊老人,进行托底保障,村委会也应当加强机构养老的专业能力建设。

(四)醫养结合

2015年11月,国务院办公厅制定的《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》中明确了医养结合五大重点工作方向:一是建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制;二是支持养老机构开展医疗服务;三是推动医疗卫生服务延伸至社区、家庭;四是鼓励社会力量兴办医养结合机构;五是鼓励医疗卫生机构与养老服务融合发展。

村委会目前还未实现医养结合,正在筹备建立村卫生室,计划实行监护人制,为村里的每位老人建立档案,老人可以直接在村卫生室就诊;并计划和西宁市医院进行对接,定期进行义诊和疾病上的帮扶活动。

综上,养老的多元主体具有抵抗风险的能力,家庭资源、政府资源、社区资源和市场资源的有机结合,即使某一主体出现缺位,也不会导致老人生活的即刻断裂、彻底失去保障。守望相助的多元养老主体模式可在村中帮助老人及其家庭形成社区资本,使社区具有应对老龄社会不断变化的养老需求的能力。

参考文献:

[1]马岚.对社会养老服务的重新认识和重要概念辨析[J].社会福利,2018(12):8-12.

[2]李涛.新时代多元化社会养老服务体系的构建路径——以湖北省的实践为例[J].社会科学动态,2018(12):26-35.

[3]石琤.居家养老概念辨析、热点议题与研究趋势[J].社会保障研究,2018(5):56-63.

[4]李滇.社会化参与养老服务的理论基础与制度保障[J].温州大学学报(社会科学版),2017(4):82-90

[5]李茂.河北省农村养老模式的现实选择及完善路径[J].经济论坛,201(11):16-19.

[6]范钰淼.福利多元主义视角下的农村居家养老模式探究[J].湖北农业科学,2018(10):143-148.

[7]王震.居家社区养老服务供给的政策分析及治理模式重构[J].探索,2018(6):116-126.

(作者系新疆师范大学历史学与社会学学院讲师)