贵州典型岩溶区土地利用对土壤有机碳及微生物量碳的影响

杨秀才, 王小利*, 王雪雯, 张 涵, 陈 领, 张青伟, 陈 佳

(1.贵州大学 农学院, 贵州 贵阳 550025; 2.中国科学院 普定喀斯特生态系统观测研究站/地球化学研究所, 贵州 贵阳 562100)

岩溶地貌是指水通过固、液、气态对碳酸盐岩进行结构侵蚀与化学溶蚀等地质作用而形成的一种特殊地貌[1]。以贵州为中心的西南岩溶区(包括滇、黔及桂喀斯特区)是全球最大、最为典型的石灰岩连片出露的岩溶生态区,总面积达5.4×105km2,发育有丰富的岩溶地貌类型[2]。土壤有机碳库是陆地碳库的主要组成部分,在陆地碳循环研究中有着重要作用[3]。土壤活性有机碳是指土壤有机质的活性部分,主要包括微生物量碳和可溶性有机碳等。土壤微生物量碳主要受土壤中微生物量(SMB)的影响,即土壤中除活的植物体外(如活的植物根系)体积在5×103~10×103μm3的活微生物总量[4]。土壤可溶性有机碳是指在一定时空条件下,受植物和微生物影响强烈、具有一定溶解性、在土壤中移动比较快、不稳定、易氧化、易分解且易矿化,其形态、空间位置对植物、微生物而言活性较高的那一部分土壤碳素,其对环境变化较为敏感。

在气候、土壤等自然条件相对一致的农业生态景观内土地利用方式的变化是影响土壤碳素含量的最重要因素[5]。因此,对不同土地利用方式下土壤有机碳的研究成为当前的一大热点。大量研究表明,土地利用方式的改变对土壤中SOC、DCC和SMBC的转化与分布可产生极大影响[6-9];且随着人类活动的深入,其影响作用越大。贺红早等[10]研究表明:云台山喀斯特森林土壤自然林地有机碳平均含量为69.08 g/kg,显著高于次生林地、坡耕地和草地;坡耕地的有机碳平均含量最低,仅为30.19 g/kg。章晓芳等[11]研究表明,与旱地和林地相比,水田SOC、SMBC、POC和MAOC含量均最高;林地DOC含量显著高于旱地和水田。黄先飞等[12]研究表明,在贵州普定后寨河小流域,不同土地利用方式0~20 cm土壤有机碳含量差异明显,水田>灌木林地>乔灌木林地>乔木林地>弃耕地>荒地>旱地>灌草地>草地>园地>坡耕地>经果林地。滕秋梅等[13]研究表明,增加植被覆盖,减少人为活动的干扰,能提高土壤有机碳含量,有利于维持桂北喀斯特山区土壤碳库的稳定性。

目前,针对普定典型岩溶区不同土地利用方式与SOC、DOC和SMBC,SOC与DOC、SMBC关系的报道尚少。为此,以普定喀斯特生态系统观测研究站内不同生态系统(水田、旱地、园地、林地、灌丛和草地)的典型样地土样(0~20 cm)的土壤为研究对象,采用LSD法多重比较分析不同土地利用方式SOC、SMBC、DOC的含量及其相互关系,以期为喀斯特岩溶区土地的合理开发利用提供参考依据。

1材料与方法

1.1研究区概况

中国科学院普定喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站位于贵州省普定县境内,喀斯特发育强烈,属于典型的喀斯特山区,碳酸盐岩出露面积为863.7 km2,占全县面积的79.2%;海拔1 042~1 846 m,主要为丘陵和山地地貌,属北亚热带湿润季风气候,气候温和,年平均气温 15.1℃,年日照时数为1 164.9 h,区内雨量充沛,年平均降水量1 378 mm。岩石主要为三叠系灰岩及白云岩,土壤以石灰土和黄壤为主。研究的水田、旱地、园地、林地、灌丛及草地6种土地利用方式样地位于中国科学院普定喀斯特生态系统观测研究站陈旗观测研究场和天龙山2 hm2大样地监测研究区内。

1.2土壤样品采集和处理

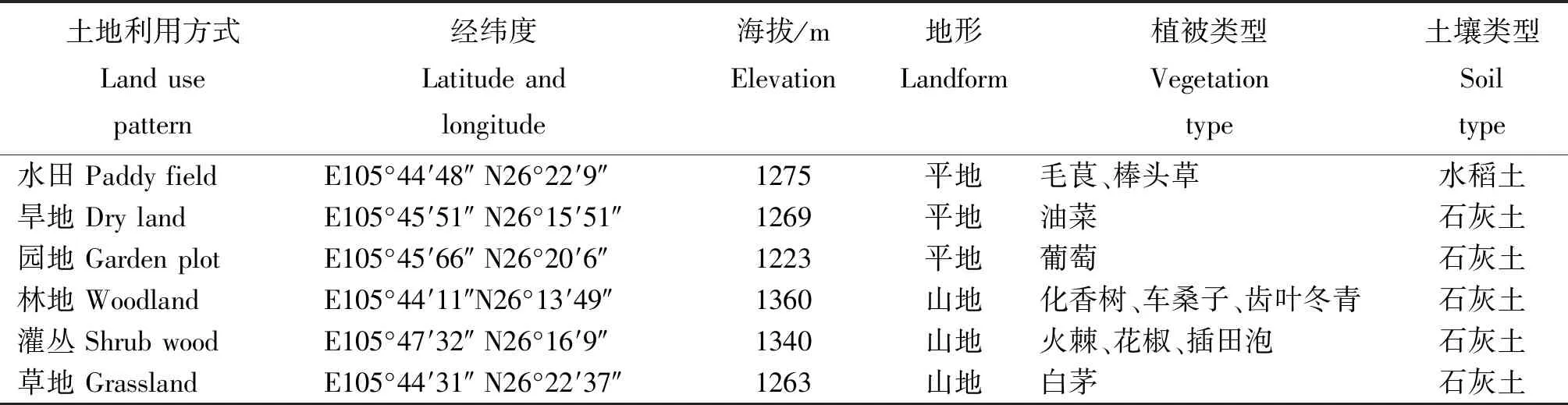

根据当地的种植方式、耕作管理和人为活动影响,在贵州普定喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站选取具有代表性的6种土地利用方式(水田、旱地、园地、林地、灌丛及草地)的典型样地各5个,于2019年4月采用多点混合法各采集5个混合土样(0~20 cm)。除了水田为水稻土外,其余土地利用方式的土壤均为石灰土。水田为旱涝轮作,采样时水田干涸,长满低矮毛茛(Ranunculusjaponicus)和棒头草(Polypogonfugax);旱地种植油菜(Brassicanapus);园地种植葡萄(Vitisvinifera);林地为受人类活动影响较小天然林,主要植物有化香树(Platycaryastrobilacea)、车桑子(Dodonaeaviscosa)和齿叶冬青(Ilexcrenata)等乔木和少部分低矮的灌木;灌丛以火棘(Pyracanthafortuneana)、花椒(Zanthoxylumbungeanum)及插田泡(Rubuscoreanus)为主;草地以白茅(Imperatacylindrica)为主。同时,调查当地的种植习惯和施肥管理等,样点信息见表1。土样采回去除可见的动植物残体及石粒等杂质后,取部分鲜样,快速过2 mm筛,装入无菌封口袋中4℃下保存,用于测定DOC和SMBC的含量;剩余混合土样于室内自然风干,磨细、过筛保存备用。

表1 土壤样点信息

1.3指标测定方法

土壤pH,采用pH计测定(水土比为2.5︰1);土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤溶解性有机碳(DOC)采用0.5 mol/L K2SO4浸提法测定;土壤微生物量碳(SMBC)采用氯仿熏蒸-0.5mol/L K2SO4浸提法测定[14],微生物量碳的换算系数为0.45。土壤微生物熵(qMB)是指土壤微生物量碳占土壤总有机碳的百分比。

qMB=(SMBC/SOC)×100%

1.4统计分析

采用Excel 2010和SPSS 20.0进行统计分析,采用LSD法进行多重比较。

2结果与分析

2.1不同土地利用方式土壤有机碳及活性有机碳的含量

从表2看出,研究区不同土地利用方式表层(0~20 cm)土壤有机碳(SOC)和活性有机碳(DOC及SMBC)含量的差异。

2.1.1SOC含量研究区不同土地利用方式表层土壤SOC含量为20.20~36.18 g/kg,平均为29.97 g/kg。其中,林地SOC含量最高,为36.18 g/kg,灌丛次之,为33.80 g/kg,水田、园地和旱地居中,草地最低,为20.20 g/kg。与林地相比,水田、果园、旱地、草地和灌丛的SOC含量依次降低14.81%、16.97%、20.40%、44.17%和6.58%。F检验结果表明,林地土壤SOC含量显著高于除灌丛外的其余土地利用类型,灌丛土壤SOC含量显著高于园地、旱地和草地;水田、园地和旱地土壤SOC显著高于草地;灌丛与水田间,水田与园地、旱地间无显著差异。

2.1.2活性有机碳(DOC和SMBC)含量

1) DOC。不同土地利用方式表层土壤DOC含量为20.74~40.06 mg/kg,平均为30.85 mg/kg,且不同土地利用方式间存在显著差异。水田和林地的DOC含量分别为40.06 mg/kg和39.94 mg/kg,均显著高于其他土地利用类型;灌丛的DOC含量为34.18 mg/kg,显著高于园地、旱地和草地。除水田和林地外,其余土地利用方式间均达显著差异。

2) SMBC。不同土地利用方式表层SMBC含量为121.38~355.32 mg/kg,平均为219.31 mg/kg,且不同土地利用方式间存在显著差异。园地SMBC含量最高,为355.32 mg/kg,显著高于其余土地利用方式。除草地和旱地外,其余土地利用方式间均达显著差异,且均显著高于草地和旱地。

表2 不同土地利用方式的土壤有机碳和活性有机碳含量

注:同列不同小写字母表示处理间达P<0.05水平的显著差异。

Note: The lowercase letters in the same column indicate significance of difference between different treatments atP<0.05 level.

2.2不同土地利用方式SOC与DOC、SMBC的关系

土壤微生物熵(qMB)一般为0.5%~4.0%[15]。qMB的变化反映土壤中输入的SOC向SMBC的转化效率、土壤中碳的损失和土壤矿物对有机质的固定[16]。从表2看出,不同土地利用方式的qMB园地最大,为1.22%;旱地最小,为0.40%;均与其余土地类型差异显著;水田与灌丛、林地和草地间差异显著;灌丛、林地和草地3种类型间差异不显著。

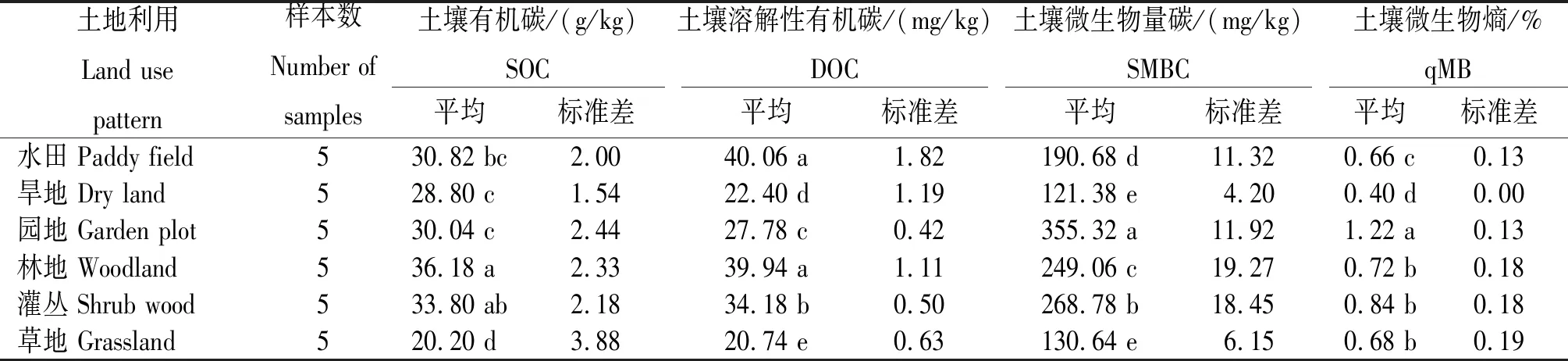

从图1看出,不同土地利用方式SOC含量(x)与SMBC和DOC含量YSMBC和YDOC间存在极显著正相关关系,回归方程分别为YSMBC=10.997x-109.97(R2=0.534 2**)和YDOC=1.0347x-0.179 8(R2=0.526 8**)。郭振等[17]研究表明,单施有机肥和高量有机无机肥配施是提高土壤微生物生物量的有效途径。该研究中的园地作为多年种植葡萄的果园,采样时正处于葡萄发芽开花阶段,农户施用大量肥料,以致于其中微生物较其他土地类型的多,因此园地的SMBC含量最高;水田的SMBC含量较低可能由淹水所致。

注:**表示相关性达极显著水平(P<0.01)。

Note:** mean correlation significance atP<0.01 level.

图1 不同土地利用方式SOC与SMBC、DOC的关系

Fig.1 Relationships between SOC and SMBC, DOC in top soil under different land use patterns

3结论与讨论

SOC对土壤的各种物理、化学、生态性状和土壤肥力具有决定性作用和深刻影响,是“土壤肥力再生能力”的重要物质基础,其含量及变化是评价土壤质量的重要指标[5]。研究结果表明,林地SOC含量最高,为36.18 g/kg。与林地相比,水田、果园、旱地和草地的SOC含量依次降低14.81%、16.97%、20.40%和44.17%,差异均达显著水平;灌丛SOC含量比林地低6.58%,未达显著水平。在成土母质、气候因子、地表植物种类及人为耕作措施、管理模式等诸多因素综合作用下,土壤中碳的输入和输出达到动态平衡,最终体现为土壤的有机碳含量。自然生态系统中土壤有机碳含量主要取决于植被覆盖率和植物种类多样性,也就是植物每年的归还量和分解速率。林地土壤有机碳含量显著高于其他土地利用类型,主要是因为林地的植被覆盖率最高,植物种类丰富,每年都有大量的凋落物归还给土壤,且林地极少受到人为干扰,土壤结构较好,且有机碳分解较慢,有利于土壤有机碳的积累[18]。同理,灌丛的植被丰度仅次于林地,其枯枝落叶也较多,腐殖质层较厚,所以其SOC含量仅次于林地。水田位于坡下部的洼地,以单季稻和旱作油菜轮作为主,施肥和作物生产力水平均较高,但所得秸秆被带离,秸秆还田率低,且在半年时间内处于淹水条件,淹水条件下有机质的分解速度较慢[19],田面平整,侵蚀轻微,因此,水田的SOC含量相较于其他3种土地利用类型高。林地和旱地分布在自然条件相对一致的坡地上。一般情况下,由于作物产生的有机物质大部分被带走,因而进入旱地土壤的新鲜有机质少于林地,且耕作引起土壤物理条件的改变能加速有机碳的分解[20],故林地SOC含量应高于旱地,在该研究中得到证实,且二者的差异达显著水平。草地是分布较平整的退耕多年的白茅荒草地,其植物类型单一,根系不发达,碳的输入低,所以草地的有机碳含量最低。园地上种植的是葡萄,作物也单一,但由于农户给葡萄园翻耕输送有机肥和化肥,增加了有机碳的输入,所以该葡萄园的有机碳含量相对较高。

作为土壤活性碳库重要指标的土壤活性碳库(SMBC、DOC)在土壤物质转化和养分循环中发挥着重要作用。土壤溶解性有机碳是土壤生态系统中非常活跃的有机组分,是土壤圈层与大岩石圈、气圈、水圈和生物圈发生物质交换的重要形式。与SOC的其他组分相比,DOC对环境变化、土壤质量变化以及土地利用变化表现出高度敏感性。研究结果表明,土壤DOC含量,除水田外其余土地利用方式的变化趋势与SOC相同;经相关性分析,表层土壤的SOC与DOC间存在极显著正相关关系。说明土壤中的DOC较大程度上由SOC转化而成,随有机碳含量的变化而变化。而水田的DOC含量之所以最高,是由于在不断被淹或非洪水循环条件下(干湿交替),土壤表层会产生大量的DOC[21]。农田中大量的DOC会向沟渠迁移与聚集,随着距离沟渠越近,土壤DOC的含量就越高[22]。研究所采样的其中2块水田距离主沟渠较近,因而其DOC含量最高。不同土地利用类型之间土壤微生物量碳的变化趋势与有机碳含量既有相同之处,又有不同之处。园地的SMBC含量最高,可能是因为园地的葡萄正处于生长期,农户对园地施用有机肥和化肥,新鲜的有机质进入土壤之后在短期内对微生物产生了激发作用,从而使得园地的SMBC含量较高。林地和灌丛的SMBC含量相对较高,与有机碳含量的变化规律基本一致。

岩溶区土壤SOC含量普遍较高,林地的SOC含量显著高于其他土地利用方式,草地最低,说明不同植被类型可能影响SOC的含量。为增加土壤有机碳库,改善土壤肥力,人类应当对土地进行合理开发利用并适当地退耕还林。岩溶区SMBC含量和SMBC/SOC都较低,说明土壤微生物的活性低,土壤释放有效养分的速率缓慢。不同土地利用方式显著影响DOC和SMBC含量。园地中SMBC含量显著高于其余土地利用方式,旱地SMBC含量最低,可以通过增施有机肥或者有机无机配施来提高微生物的活性,加速SOC的周转,促进土壤有机质的分解和释放,达到作物增产并改善土壤肥力的效果。SOC和 DOC、SMBC呈极显著正相关关系,说明DOC、SMBC与SOC密切相关,DOC、SMBC的含量可以敏感地反映其SOC含量的动态变化。 各土地利用方式之间无论是SOC、DOC还是SMBC,林地和灌丛的含量均相对较高,旱地和草地较低。说明植被类型、人为开垦程度对SOC、SMBC和DOC的含量有显著影响。过度开垦土地不利于土壤有机碳的积累,而喀斯特自身生态环境就较为脆弱,所以要适当地开发土地。