例谈生物学重要概念教学中科学思维的运用策略

李学斌

摘要:阐述了在“能量释放与呼吸”教学中,灵活采用科学方法,引导学生运用递进思维、归纳实验、模型建构、比较分析等策略,使学生动手动脑,开展科学思维,让学生在思维碰撞中形成重要概念。

关键词:生物学教学重要概念科学思维策略

中图分类号:G633.91 文献标志码:B

生物学重要概念处于学科中心位置,对学生学习生物学及相关科学具有重要的支撑作用。“能量的释放与呼吸”是苏科版《生物学》七年级上册内容,涉及“在生物体内,细胞能通过分解糖类等获得能量,同时生成二氧化碳和水”和“呼吸系统包括呼吸道和肺,其功能是从大气中摄取代谢所需要的氧气,排出代谢所产生的二氧化碳”两个重要概念。无论是从生物学知识体系角度,还是从学生学科关键能力培养的角度看,这部分内容都具有举足轻重的地位。由于初一学生没有理化基础,又刚刚接触生物学不久,理解呼吸作用、能量等抽象概念较为困难。

科学是系统的观察、实验与严密的逻辑思维相结合的产物,可见,观察、实验和逻辑思维是组成科学方法的重要内容。教师要引导学生灵活运用观察、实验、逻辑思维、模型建构等科学方法,特别是运用逻辑思维中的比较、分类、归纳、演绎、分析、综合等高级科学方法,引导学生发展科学思维、理解生物学原理,建构重要概念,收到事半功倍的效果。

1递进思维,引入概念

“能量的释放与呼吸”属于教材第三单元“生物从环境中获取物质和能量”中的内容。学生已经学习了“绿色植物是有机物的生产者”“人体的物质和能量来源于食物”“生物之间的食物关系”等内容,对抽象的生物能量概念有了初步的印象。因此,教师提出问题,引入学习:能量对于生物有什么作用?生物体能利用的能量贮藏在哪里?由前面的光合作用及人体消化吸收知识,学生不难理解能量是生物进行生命活动的动力,能够回忆出生物体生命活动所利用的能量贮藏在淀粉、蛋白质、脂肪等有机物中。教师追问:那么,人在什么状态下需要能量?能量释放与什么活动有关?有机物中的能量是如何释放的呢?

在初一学生“生命活动需要能量、剧烈运动需要更多的能量”等前概念基础上,教师组织学生测量平静状态和迅速起蹲1min活动后的呼吸频率,体验能量释放与呼吸的关系。学生分析统计的呼吸频率数据,得出“剧烈运动比平静状态呼吸频率更快”的结论,进而可以推论:能量消耗越多,呼吸频率越快。

教师引导学生:为什么剧烈运动时呼吸会加快?呼吸为人体提供了什么?学生联系生活常识,知道呼吸是指人或动物吸入氧气,呼出二氧化碳的过程。教师追问:吸入氧气和呼出的二氧化碳与能量的释放有什么关系?植物会呼吸吗?植物呼吸时,吸入了什么?排出了什么?教师利用层层递进的问题串,启迪学生深度思维,牵着学生的思绪,慢慢揭开呼吸作用神秘的面纱。

2探究归纳,揭示概念

2.1人体呼吸气体成分鉴定

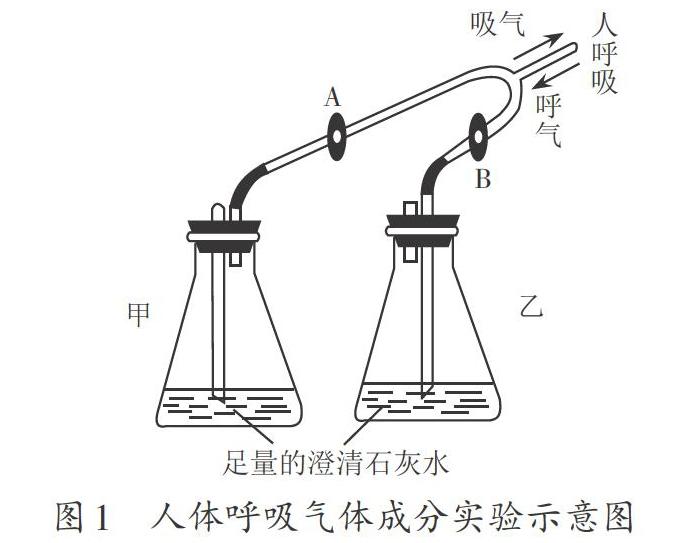

人体呼吸时,吸入氧气、呼出二氧化碳,虽然是耳熟能详的常识,但教师还是应该让学生依据氧气可以助燃、二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊等现象加以验证。如图1所示,用口在玻璃管处缓慢地吸气与呼气。吸气时关闭B阀,呼气时关闭A阀。学生数次呼吸后,观察两只锥形瓶石灰水的变化,从而明确呼吸作用能产生二氧化碳。

教师取两只大小一样的广口瓶,向其中一个广口瓶中连续吹气数次,用瓶塞塞住,将装有点燃蜡烛头的燃烧匙分别伸入两只广口瓶中,发现点燃的蜡烛头在未做处理的广口瓶中正常燃烧,而在连续吹气的广口瓶中马上熄灭。学生得出结论:人体吸入空气中氧气较多,而呼出气体中氧气较少。

综合两个探究实验,学生归纳得出结论:人体呼吸时,吸入气体中含较多氧气,呼出气体中含较多二氧化碳。

2.2植物呼吸气体探究

教师联系种子堆在一起会发热的现象,说明生物在呼吸同时可能伴有能量的变化,并引导学生设计实验来进行探究。教材中使用的实验材料是菠菜叶,容易给学生造成错觉:只有植物的叶能进行呼吸作用。

笔者在教学实践中,对探究实验做了系列改进:①采集生活中常见的植物根、茎、叶、花、果实、种子等器官实验材料供学生选用;②组装一套实验装置进行3个探究实验(探究植物呼吸时吸入气体、探究植物呼吸时排出气体、探究植物呼吸时能量释放情况)。各学生小组自主选择教师提供的实验材料,每组选择一种,分成等量的两份。一份放在空矿泉水瓶(350mL)中作为实验组,挂上标签“A”;一份用开水处理并冷却后,放在另一同样的空矿泉水瓶中作为对照组,挂上标签“B”。每只矿泉水瓶外裹上一层保温棉(隔热),用透明胶带固定,在两只矿泉水瓶的瓶盖上钻大小两个孔,大孔安上温度计(温度计插入瓶内植物器官中间),小孔供注射器针头插入使用,两孔均用凡士林涂严(不漏气)。实验小组读取、记录初始温度,并将实验装置放在黑暗處一昼夜。

教师组织学生讨论:为什么要用开水处理实验材料?每组探究实验的变量是什么?为什么要裹上保温棉?为什么实验装置要放在暗处?

探究时,各小组取回本组实验装置,首先读取并记录两支试管温度计数据。然后,用医用注射器分别抽取两只矿泉水瓶中的气体(抽取后密封小孔),分别注入两支小试管的澄清石灰水中,观察现象。接着,打开瓶盖,将点着的卫生香分别伸入两只矿泉水瓶中,观察现象。

2.3解读数据现象,尝试归纳概念

各组组长交流汇报完实验现象、数据后,教师引领学生分析现象、解读数据,尝试归纳概念。教师提出问题:A瓶中二氧化碳是怎么来的?氧气又去了哪里呢?学生讨论分析后,得出:新鲜的植物器官消耗了氧气、产生了二氧化碳;死亡的植物器官没有消耗氧气也没有产生二氧化碳。也就是说,活的植物器官发生了呼吸,死的植物器官没有呼吸。

各组实验统计的温度数据中,A瓶都有不同程度的升高,而B瓶都没有变化,说明新鲜的植物器官在呼吸时都释放了热量。各组尽管选用实验材料不同,但实验现象都一样,说明植物体根、茎、叶、花、果实、种子等任何生活部位,呼吸时都需要消耗氧气,都会产生二氧化碳,同时都会释放能量。

至此,教师可以引导学生尝试归纳呼吸作用的概念,并用概念图表示。

3模型建构,理解概念

模型是人们按照特定的科学研究目的,在某种假设条件下,再现原型客体本质特征的物质形式或思维形式的类似物。对于难以理解的生物学原理、知识采用模型建构,引导学生类比,形成科学概念。人体呼吸系统结构复杂、过程繁杂、原理难懂,如果教师平铺直叙、照本宣科,学生往往学得云里雾里。笔者在教学中借助物理模型、概念模型等,帮助学生搭建支架,理解概念。

3.1呼吸与呼吸作用概念模型

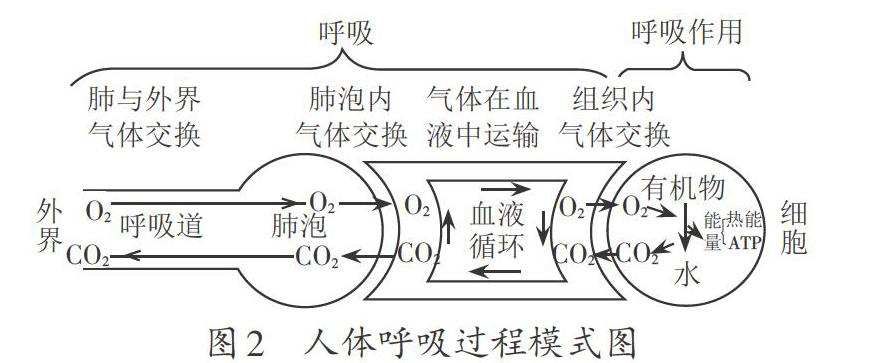

呼吸与呼吸作用是教学中学生最易混淆的一组概念。教师引导学生建构人体呼吸过程模型(图2),呼吸与呼吸作用概念的区别与联系就一目了然了。

由呼吸过程模式图可以看出,人体呼吸,即人体细胞从外界获得氧气,将细胞内产生的二氧化碳排出体外的过程,要经过四个阶段:肺泡与外界气体交换、肺泡内气体交换、气体在血液中运输、组织内气体交换。呼吸作用发生在细胞内,即氧气进入细胞后,分解有机物产生二氧化碳和水,同时释放能量供生命活动需要。

3.2呼吸运动物理模型

呼吸运动是指由脊柱、肋骨、胸骨组成的胸廓有节律地扩大、缩小。胸廓肋骨间由肋间肌,底部有膈肌,构成封闭结构,包在肺的外面。教材这样描述呼吸过程:吸气时,肋间外肌收缩,肋骨上升,膈肌收缩,隔顶部下降,胸廓容积增大,肺也随着扩张,外界空气进入肺;呼气时膈肌舒张,隔顶部上升,肋间外肌舒张,肋骨下降,胸廓容积缩小,肺随着回缩,肺内气体排出体外。

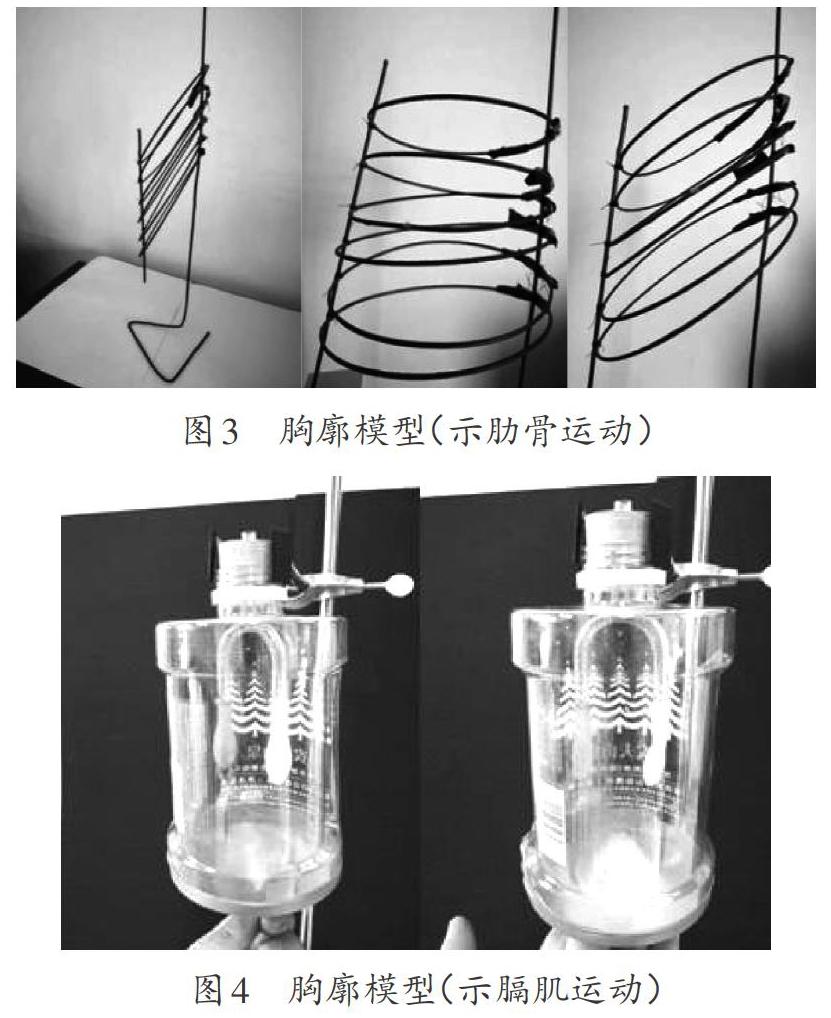

胸廓如何扩大、缩小呢?初一学生没有相应物理知识及立体几何基础,对这一部分知识,教师道不明,学生也理不清。如果实施活动体验和模型教学,学生理解起来就容易多了。体验呼吸过程活动如下:学生一手轻轻放在胸部下侧,另一只手放在鼻腔前,缓慢吸气和呼气。吸气时,胸廓扩大,呼气时,胸廓缩小。教师利用自制的教具(图3和图4)模拟胸廓模型来演示肋骨运动和膈肌运動。

通过概念模型、物理模型,学生清楚理解呼吸与呼吸作用的区别与联系,明确呼吸运动时肺内气体与外界气体进行交换的过程。

4比较分析,内化概念

比较是人们根据一定的认识和实践目的,把一事物与其他事物的属性和特征加以比较,以确定事物之间的共同点和差异点的思维方法。一般来说,在相异的对象间探求相同点,在相同的对象间探求相异点,能够更好地认识和把握事物,同时更好地训练学生的求同、求异思维。

“能量的释放与呼吸”一章内容,出现了许多相似易混概念,教师要引导学生对相应的概念进行比较辨析,有助于学生纠正错误的前概念,厘清概念的内涵、外延,准确理解、消化吸收重要概念。

4.1纠正概念

通过课前调查得知,学生认为人体呼吸时呼出气体不含氧气,全为二氧化碳气体。因此,在学生验证人体呼吸气体成分实验时,教师应及时出示人体吸入气体与呼出气体成分含量表(表1),启发学生比较分析,从而促进学生真正理解气体的扩散作用:肺泡内气体与肺泡壁外毛细血管血液中气体交换时,肺泡内氧气并没有全部进入血液,血液中二氧化碳也没有全部从血液进入肺泡内。

另外,学习前,学生原来以为呼吸是陆生动物和人从空气中获取氧气、排出二氧化碳的过程。通过比较分析,学生知道植物也要呼吸,也能从空气中获取氧气、排出二氧化碳;水生动物也要呼吸,也能从水中获取氧气、排出二氧化碳。

4.2明晰过程

教学中,借助于模型、模式图、概念图,通过比较分析呼吸、呼吸运动、呼吸作用等概念,学生理解了呼吸是生物体细胞与外界交换气体的过程,呼吸作用和呼吸运动的关系与区别。人体肺部与外界气体交换过程是学习的难点,教师在借助图3、图4所示,模型模拟教学的同时,出示人体平静状态下呼吸过程表(表2),引领学生边观察操作模型,边填写表格,逐次讲解、层层深入,突破难点。

4.3厘清内涵

教师提醒:在探究植物各器官呼吸作用时,各组装置都要置于黑暗环境中,是为了避免植物光合作用产生气体对实验的干扰。至此,可以组织学生讨论植物六大器官,哪些器官在光下会发生光合作用产生干扰?然后,引导学生列表比较呼吸作用与光合作用(表3)。通过比较,进一步厘清光合作用、呼吸作用概念内涵,进一步明了光合作用、呼吸作用原理在粮食蔬菜生产、贮存中的灵活运用。

总之,在生物学教学中,教师要因时、因地制宜,巧用科学方法,开动思维机器,通过实验探究、模型建构、比较分析,让学生动手动脑,在思维碰撞中,理解、内化生物学重要概念。