不可移动文物预防性保护之专业检修工作模式探讨:以比利时“文物古迹监护”机构为例

比尔吉特·范·拉尔 吴美萍

摘要:作为预防性保护工作体系重要组成部分的专业检修在欧洲多国已成为不可移动文物保护领域的一个专业工种,有专业机构和队伍独立开展工作。其最早实践始于1975年荷兰成立的专业机构“文物古迹监护”(荷兰文为MonumenLenwacht,英文为Monument Watch),该机构的核心理念是“预防胜于治疗”,通过专业队伍(由两名专业检查员和一辆专业配备车组成)对不可移动文物进行定期检查、监测、必要的小型维修和撰写专业检查报告,其专业检查报告既是文物所有者/使用者进行科学维护的专业参考,也是获得政府维护资助的重要凭证,基于这些工作有效地提高了遗产保护工作人员、不可移动文物的使用者/所有者及普通公众的预防性保护意识。比利时弗兰芒区于1991年成立同名机构,在引入荷兰工作模式的同时,在专业检查队伍中引入当地工匠,服务对象同时包括保护类和非保护类文物,对象类型也从建筑遗产逐步扩展到建筑室内、考古遗址和海洋遗产等方面进行了创新,并积极开发面向更多用户开放和实现数据共享的中央数据库、能够自动生成标准化格式专业检查报告的应用软件程序和编写针对各类不可移动文物不同问题的系列技术手册等,从而进一步促进了专业检修和维护工作的标准化。

关键词:预防性保护;专业检修;监测;维护保养;文物古迹监护

引言:“文物古迹监护”机构模式

在欧洲的发展概述

“文物古迹监护”机构(Monumentenwacht)最早于1973年在荷兰成立,其核心理念是“预防胜于治疗”,通过开展定期检查和小型维修工作预防建筑损毁。1991年比利时弗兰芒区成立同名机构。1998年荷兰“文物古迹监护”机构为庆祝其成立25周年举办了一次大型展览。2000年在欧盟“欧洲,共同遗产”的框架下,第一届文物古迹监护国际会议在荷兰阿姆斯特丹召开,有来自11个国家的27名代表参加(会议报告于2002年出版)。经过几十年的成功实践,该机构逐渐成为不可移动文物领域的一种专业检修模式,为其他欧洲国家所效仿。自1999年后,英国、德国、丹麦、匈牙利等国均成立了类似组织机构,如:1999年英国成立“维护我们的遗产”(Maintain ourHeritage,MoH);德国自1999年分别在勃兰登堡州和柏林(Brandenburg und Berlin)、巴登一符腾堡州(Baden-Wurttembe rg)、北莱茵一威斯特法伦(Nordrhein-Westfalen)和黑森州(Hessen)等地成立“文物古迹监护”机构(Den kmalWacht);丹麦于2004年成立专门从事建筑维护的“建筑保护中心”(Bygningsbeva ring);匈牙利于2006年成立Mutemlekor机构对当地的建筑遗产进行定期检查和维护工作。另外,自2000年以来,欧洲各国文化遗产保护管理部门及相关机构开始开展关于建筑遗产监测和维护的项目,如:2005年意大利卡里普罗基金会(Fondazione Cariplo)开展的意大利伦巴第大区6个“文化区”(Cultu ral District)项目中就有专门对不可移动文物开展定期检查和维护的相关行动计划,2013年苏格兰文物局发起为期五年的试点项目“传统建筑健康检查计划”(Traditional BuiIdings Health CheckScheme,TBHC),斯洛伐克文物古迹委员会自2014年发起“支持文物古迹”(Pro Monumenta)等项目,2016年葡萄牙、西班牙和法国联合开展“遗产监护”(HeritageCare)项目。(见表1、图1)案例分析:比利时弗兰芒区“文物古迹监护”机构

(一)发展历史和组织机构

1990年代初,比利时弗兰芒区“文物古迹监护”机构的创始人得知弗兰芒区政府有计划颁布文物古迹维护资助法令,且受荷兰“文物古迹监护”机构的启发,于1991年正式成立了弗兰芒区“文物古迹监护”机构(Monumentenwacht Vlaanderen)。

成立之初,其组织结构、工作理念、工作内容和方式均与荷兰“文物古迹监护”机构类似:(1)设有总部和五个省级机构(图2);(2)核心理念为“预防胜于治疗”;(3)工作内容主要包括对文物古迹现状进行定期检查,向用户提供详细的专业检查报告,必要时进行小型维修(如换屋面瓦、清理排水管等),并为大型修复和解决损毁问题提供建议;(4)检查工作由工作小组完成,每个工作小组由一辆车和两名检查员组成,检查员负责定期的现场检查工作和撰写专业检查报告;(5)采取會员制度,所有者或用户可以自愿报名,会员只需缴纳年费和检查费即可享受该机构提供的专业检查服务(年费40欧元/年,检查费45欧元/小时/人)。

较之荷兰,弗兰芒区“文物古迹监护”机构(以下简称“弗兰芒区机构”)逐渐发展形成其特色之处,具体体现在以下几个方面:(1)总部的功能不同:弗兰芒区机构总部设有若干顾问(包括建筑工程、室内、信息和通信技术、项目协调和成本分析等方面的顾问),总部除了协调、沟通和培训工作之外,很大一个职能是为各个省级机构提供顾问咨询工作,而荷兰机构总部则主要负责协调和沟通工作;(2)较之荷兰机构的工作小组,弗兰芒区机构纳入当地知名工匠作为检查员。,两名检查员通常由一个有修缮经验的建筑师/结构师和一个有实践经验的工匠组成(虽然实际情况并不是每个检查小组都有一名工匠);(3)业务范围的不断扩展:弗兰芒区机构一开始只对建筑遗产本体进行定期检查,从1997年开始室内检查工作(主要是对室内固定装饰和可移动文物的检查,每个省级机构除了设有建筑检查员,还设有室内检查员,现在室内检查已经很成系统且取得很好的效果),2008年增加了对海洋遗产(如历史船只等)的定期检查,2009年增加了对考古遗址的定期检查,2011年开始提供制定长期维护规划、费用预算和监督维护工程等方面的服务。荷兰受此启发,也将室内检查作为其业务之一,并逐渐开展针对海洋遗产的定期检查;(4)弗兰芒区机构从成立之日起就关注非保护类但有价值的历史建筑(2016年数据显示1/3为保护类建筑遗产,2/3为非保护类建筑遗产),其会员建筑包括公有的和私有的,且部分省份有专门针对非保护类建筑遗产的维护资助系统,荷兰机构的会员建筑则以受保护类建筑遗产为主,非保护类历史建筑所占比例不高。

弗兰芒区“文物古迹监护”机构,最初的启动资金大部分由堡德恩国王基金会(King Baudouin Trust)提供,后来的经费主要来源于政府资助(包括弗兰芒区政府和省政府)以及会员费和检查费,其最大开销是人员工资费用。2014年之前,资金来源包括各省政府资助60%,会员费与检查费10%和弗兰芒区政府资助30%。2014年之后,总部经费来源包括五个省政府(每个省资助同等数额,占2/3)和弗兰芒区政府(占1/3,针对特别任务和项目,如考古遗址和海洋遗产),省级机构的经费来源主要包括各省资助(占85%-90%)以及会员费和检查费(占10%-15%)。政府经费一般是一年一拨,每年差别不大。尽管经费主要来自弗兰芒区和省政府,但该机构始终坚持提供独立的咨询服务。机构的部分工作人员同时也兼任省厂市文化遗产保护部门的部分工作,这样关于该机构的理念和实践就有机会让政府决策者知道,有助于提高政府工作人员对预防性保护的认识,对促进形成一些相關政策有着积极作用。由于会员年费不高且检查费低于市场价格(得益于政府补贴),超过95%的会员会一直保留会员身份,退会的情况一般是因房主变化,且每年都有新会员加入。

弗兰芒区政府自1995年起就有针对受保护类建筑遗产的维护资助金,与修复补助金并列,且维护补助金的申请程序相对要简单且等待时间短,而“文物古迹监护”机构提供的专业检查报告则是用户获得政府维护补助金的必需文件凭证。弗兰芒区“文物古迹监护”机构的成功运营也促进了其他地方类似机构的成立,比如:1994年瓦隆区开始有类似机构,后来被纳入瓦隆区域研究所,该研究所于2006年成立了文物古迹维护部门,负责维护工作的推广和相关制度的建立。由于“文物古迹监护”机构从成立之初就将当地工匠纳入其检查员系统,从而促进了一些传统工艺培训机构的成立,如位于布鲁日的欧洲艺术和历史修复工艺培训中心等。此外,该机构非常注重与当地科研机构的合作,多次与鲁汶大学合办关于文物古迹维护、监测等方面的国际研讨会,积极参与雷蒙德·勒麦尔国际保护中心的科研项目,如欧盟项目“建筑遗产的预防性保护和监测论坛”,同时也是2009年申请成功的“文物古迹遗址的预防性保护、监测、日常维护联合国教科文组织教席”。的重要成员。

(二)检查工作小组及其工作

现今弗兰芒区“文物古迹监护”机构的工作内容主要包括以下几个方面:(1)对不同类型不可移动文物的现状进行系统检查,提供详细的专业检查报告;(2)必要时进行小型维修(如换屋面瓦、清理排水管等);(3)为大型修复和解决损毁问题提供建议;(4)提供制定长期维护计划、费用预算和监督维护工程等方面的服务。

其中,检查工作小组主要负责现场检查、小型维修和撰写专业检查报告,他们也参与为解决损毁问题提供建议、制定长期维护计划等工作。每个检查工作小组,配有一辆车和两名检查员。

检查车为面包车(牌子可不同)

(图3),标配包括:车内货架(定制)、梯子升降机械,有时会有写字台。检查车的基本要求:装载空间长3米左右,高1.9米左右,承载重量3~3.5吨(不超过3.5吨是为了避免驾照问题),推拉门,驾驶室后配有窗户的隔墙,车后门有梯子(能爬到车顶取梯子),货架和有抽屉的橱柜用来放工具和材料。每辆车内配有检查工具和记录工具,如可携带的温湿度检测仪、裂缝仪、升降绳索及相关专业配置,望远镜、笔记本、相机等。每位检查员配有工作服和鞋子、安全帽等。此外,车里也会配有用于紧急小型维修的不同材料,如铆钉、瓷砖、岩板、特用胶带、铅板等。

按照最初设想,每组两名检查员包括一个有硕士学历的建筑师/结构师和一个工匠,后来并没有在每个省实现,但大部分检查组一般都有一个工匠,另外一位有建筑结构或者相关方面专业知识(不一定有硕士学历)。每个检查员要负责现场检查和撰写专业检查报告,因此需要有全面的建筑遗产知识。现场检查工作由两位检查员一起进行,一般情况下,一位检查员负责写检查报告,另外一位核实有无缺漏。检查报告的撰写一般是在办公室里完成,现场主要是检查、记录和拍照,回到办公室统一整理,最后完成的专业检查报告会发给用户同时存人数据库。

机构有针对新检查员的专业培训,培训时间是六周到两个月。培训内容包括基础职能培训、高空工作安全培训、现场检查和撰写专业检查报告培训等方面。培训方式主要包括:跟着检查小组跑现场看如何进行现场检查和小型维护(6天左右),阅读同事的检查报告了解检查报告的主要内容和结构,在资深检查员监督下撰写专业检查报告等。另外,检查员并不是固定在同一个组,会时不时参与到其他组里面,由于每位检查员的专业背景不一样,这样能帮助检查员从不同人身上学到不同知识。

每个省每位检查员的雇佣合同都是一样标准,提薪按照各省规定办理(一般都是每两年提一次)。检查员的工资待遇与建筑行业的其他类型工作(如建筑师、室内设计师等)差不多,加上检查员不用固定坐班,工作时间比较自由,工作场所多样,因此几乎所有的检查员都很喜欢这份工作,很少有离职跳槽情况。每个检查员都有其固定负责的文物名单,这样一方面检查员对自己所负责的文物比较熟悉,另一方面也便于检查员和用户/所有者之间的关系维护,机构鼓励检查员成为(文物)所有人的朋友。

关于定期检查的频率,建筑类一般是每3

4年一次,室内检查一般是67年(也有10年)一次,每个省份会有不同,也可以应所有者或者使用者的要求进行检查。每年或者每两年年初,检查员会给一些“大会员”(拥有多处文物的所有者/使用者)写信,问他们哪些需要安排检查。新会员具有优先权,一般刚成为会员时就会进行一次检查。另外,对于一些风险因素的检查频率则相对较高,如,对于裂缝的定期检查,一般是34个月进行一次,室内微环境则一般是隔期连续检查1个月(如每天一次或若干次,目前该机构不负责实时监测工作),然后进行数据分析。

(三)专业检查报告

所有的专业检查报告由检查员负责撰写。通常在现场检查后,会花几天时间准备专业检查报告。对于专业检查报告,有一个统一的框架和总体要求,但由于每个检查员的专业背景不同,其撰写的检查报告在不同方面的篇幅会有长短,比如,懂石材的工匠可能会写更多石材方面的,结构工程师会写更多结构方面的。目前对于检查報告没有专门的评估,检查团队的负责人会定期抽查,每隔一段时间会针对所有的检查员开展撰写检查报告的训练,针对不同检查员撰写的检查报告进行讨论,指出问题和可以改进的地方。以前的检查报告都是用WoRD撰写,自2017年开发投入使用了MAKSbo和MAKSin两个应用程序,其中MAKSin能在掌上电脑上使用,MAKSbo则需要基于网络和连接中央数据库iMAKS一起使用,MAKSbo是用来专门撰写专业检查报告的应用软件程序。

专业检查报告完成后,检查员将其发给文物所有者/用户,使其可以根据图文并茂的专业检查报告了解不可移动文物的现状、主要存在问题、需要及时采取的措施以及怎么样进行长期维护等方面的专业知识,如果用户决定对其所有文物进行维护的话,可以申请政府的维护资助(申请该项资助的重要凭证之一就是专业检查报告),如果用户想自行解决文物存在的简单问题,也可以通过参考专业检查报告和不同的技术手册来尝试操作。从遗产保护政府部门角度,决定是否要拨给维护资助资金,这份检查报告是最主要的专业凭证,维护资助资金的数额多少和时间长短会根据专业检查报告的相关内容做出决定。专业检查报告的双重作用充分体现了“文物古迹监护”机构在用户、政府保护管理部门和专业维护人员之间的桥梁作用。

不同类型的不可移动文物的检查报告的框架会有所不同,目前针对建筑遗产、建筑室内、考古遗址、海洋遗址、墓葬类文物制定了不同的专业检查报告框架。以下对建筑遗产和考古遗址这两类不可移动文物的专业检查报告内容构成进行简单说明。

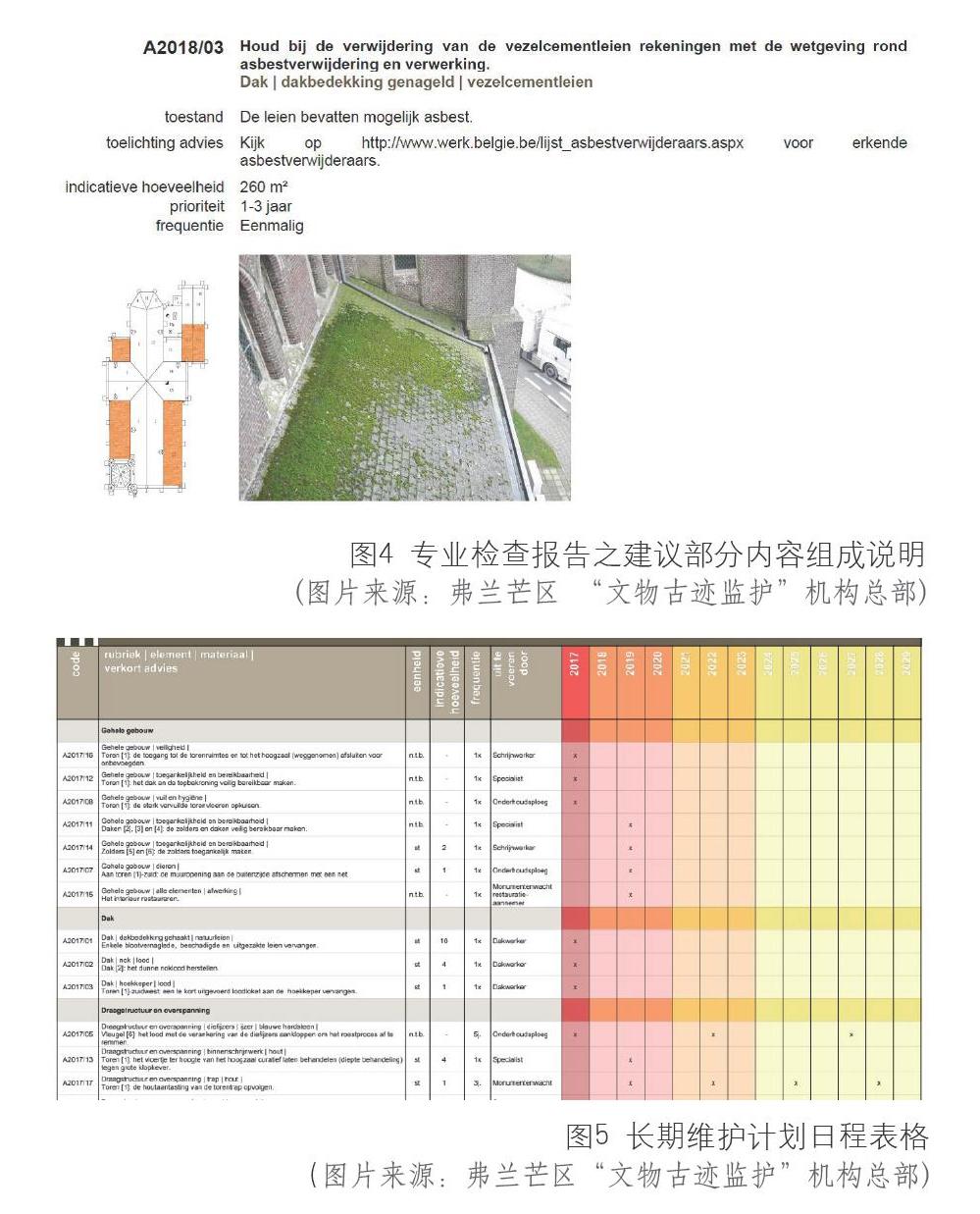

针对建筑遗产的专业检查报告内容包括:基础信息(地理位置、保护级别、历史概述、联系方式等)、现状评估、建议、需要特别处理的问题和附录。现状评估部分,首先是一个整体总评估,从建筑物理现状(分非常差、差、中等、好、较好、极好六级)、保养(分非常差、差、中等、好、较好、极好六级)和间接性损毁风险(分无、极少、较少、适中、较高、高五级)这三个方面进行分级和评估,然后分别对建筑整体、屋面和屋顶、屋顶排水、屋顶框架和阁楼、屋檐部分、细木工和玻璃、固定装置和周围环境等不同方面的建筑物理现状、保养和间接性损毁风险进行评级和评估描述。建议部分会就不同问题给出对应的不同建议,建议包括:问题现状(图纸和照片)、对应专业建议(可以参考的网页、手册等)、涉及范围大小、优先性(需要几年之内完成)、频率(一次性还是每隔一段时间进行一次)以及由谁来实施(不同机构或不同工种的工人),其构成可参考图4。需要特别处理的问题部分,其内容构成和描述形式均与建议部分类似。附录通常是1

2页的维护简易说明。这样用户就可以把这个维护简易说明贴在建筑某处或者发给清洁人员等,以方便他们了解一些需要注意的问题,同时在这份维护传单上也会注上,如果要了解更多维护操作细节,可以参考哪些技术手册。

针对考古遗址的专业检查报告内容包括:简介(检查的原因和目的、检查的方法、考古遗址的价值)、考古方面的信息(考古遗址与周边景观的关系、对遗址本身及周边的考古调查和发现)、检查结果(概述、损毁现状和威胁)、建议和附录。

另外,自使用MAKSbo应用程序撰写专业检查报告以来,在自动形成的检查报告中会有一张很重要的表格,清晰明确地列出了长达12年的长期维护计划的所有建议实施日程(图5),这类表格对于建筑师或者承包商来说可能不算陌生,但对于非专业人士的使用者/所有者则可算是一种提供信息的新方法。此类日程表格能够帮助所有者/管理员认识到哪些工作需要每几年重复一次,哪些工作需要一年重复做几次(比如外部木构件的重新上漆,清理下水管等),也能让所有者进行有效预算和开展相关管理计划。

(四)中央数据库和系统软件程序

1.中央数据库的历史发展

1990年代末,该机构的中央数据库是基于微软数据库管理系统软件(MS access),由外部程序人员开发,他们曾帮助荷兰的“文物古迹监护”省级机构开发相关数据库,因此荷兰和弗兰芒区“文物古迹监护”机构的早期数据库构成大致相同,主要包括会员、会员遗产、检查日期、发票等方面的信息。每个省都有各自的数据库,总部集中收集这些省级数据库的副本,主要为了深入了解各省情况和用于绘制统计数据。2007年,弗兰芒区“文物古迹监护”机构总部邀请通信专家对数据库进行系统维护和进一步开发,增加了查询链接和统计数据性能等。后来经过多年的进一步开发,更多的信息被纳入数据库,比如:检查报告中的现状评估给分、建筑整体情况以及日常管理所需要的信息(每处会员遗产的风险清单、检查工具和安全设备清单)等方面的信息。每个省级机构可以访问和使用各自的数据库,而总部可以访问所有数据。2016-2017年间,原有中央数据库被转换为基于mySOL的关系数据库,被命名为iMAKS中央数据库。该中央数据库后来被进一步扩展,开发了专门用于撰写专业检查报告的软件程序系统MAKSbo。

2.中央数据库iMAKS

打开iMAKS中央数据库页面,其菜单包括:地址(Adressen)、遗产信息(Obiecten)、检查(1nspecties)、检查计划(Planning inspecties)、检查跟踪(Opvolginginspecties)、价格预算(Prii SVOOrstellen)、发票(Facturen)、发票跟踪(Opvolging facturen)、问题(Queries)、报告(Repportage)、邮件(Mailings)、MAKSbo(图6)。点击每一项则出来新的页面,如点击遗产信息(Obiecten)类选中某一项遗产,然后就会出来该遗产的相关信息,包括其地址、所有人/使用人、面积大小、历史检查情况、检查计划等。

3.应用软件程序MAKSbo

MAKSbo应用程序与iMAKS中央数据库相连,MAKSbo可以使用中央数据库的所有数据。检查员只要在该程序中输入现场检查的所有信息,然后再纳入其他相关历史数据(可来自中央数据),就可以自动形成统一格式的专业检查报告。基于网络连接的关系数据库和报告系统有其自身优势,每个授权人员都可以从具有访问权限的所在位置(办公室、子办公室、家里、检查场地等)访问数据库,进行编辑或者查询。从原有的文本文件报告转换为通过软件程序自动形成报告也具有优势:新的报告系统和检查报告格式能保证信息安全,且所有员工均能访问和查阅,检索起来也更方便,还可以将各种类型的检查报告导出发给各种用户(会员、承包商、志愿者、检查员、研究人员等)。

打开MAKSbo应用程序,进入页面,其包括某特定省份的所有当前检查,通过检索,可以查阅已经完成的检查报告、建筑小图标以及过滤器使得检索工作变得简单容易(图7)。

打开报告系统,其界面(图8左)是可识别的,左侧为垂直导航列,显示不同的建筑部位(整栋建筑、屋顶、排水管、阁楼、屋顶结构、门窗、节点、玻璃、技术装置和周围环境),这部分内容可以进行拓展,也可以替换为其他不同类型的检查(磨坊、内部、考古遗址等)。水平导航列表示不同的行动,可以获取相关数据以协助完成检查报告,其具体相关内容如下:

一身份信息(1dentificatie):关于建筑不同部位的信息,包括:建筑构件的构成或结构和材料的相关信息、参考图片、平面图以及其他说明等,一般而言这部分信息属于历史数据一般不会发生变化(图8右);

一建议(Adviesfiche):针对不同构件和材料的建议,包括哪些建筑现状或建筑构件需要关注,为什么和怎么样进行维护,每个建议都会指出优先性(紧急长期)、频率(一次性、每几年几次)、什么时候采取行动、哪些部位或构件需要进行维护或维修、问题的严重性或风险因素、进行维护或维修的负责人等相关方面的信息,这些信息会为接下来的检查工作提供参考;

一对身份信息或建议的概述(Overzicht);

一现状和一般说明(Conditie):包含一个菜单指出遗产整体现状和不同建筑构建的物理现状以及存在的风险因素和维护措施,会有一段简短文字来说明建筑整体及其构件的整体情况,这些描述性说明通常会作为检查报告的第一页;

一导出数据菜单(Uitvoermenu):目前可导出的包括标准报告、含有所有建议概述的表格,这些导出的报告或者表格都可以进行扩展。

(五)技术手册

1.技术手册内容简述

在过去二十余年里,弗兰芒区“文物古迹监护”机构先后编制了27本关于各类不可移动文物进行专业检修的指导手册,涉及不同类型、材料、构件、传统工艺以及植物类和动物类危害等方面(见表2)。

以下按照编写时间顺序对手册内容逐一简述:(1)《润滑剂:用天然材料保护遗产》(2018)介绍了对遗产进行表面涂层和润滑过程中如何使用传统材料(如焦油、沥青、亚麻籽油等)和传统工艺,认为现代塑料涂料廉价易用但不持久,指出使用传统材料和工艺从长期看能防止额外的工作,并能促进遗产的维护工作,提出要权衡传统材料、工艺和现代技术的各自优势。(2)《阁楼、屋顶、屋面和排水沟的安全性和可达性》(2018)介绍了为提高建筑遗产可达性和提升检修人员工作过程中的安全性而能够采取的各种干预措施,如在屋面和立面安装梯子钩和锚点等。(3)《混凝土遗产的维护》(2017)就建筑遗产中的混凝土材料的损毁类型、机理和原因进行详细介绍,并提供了一套正确维护混土遗产的方法,以尽可能延长混凝土遗产的健康寿命。(4)《铆钉》(2017)介绍了铆钉和铆接技术的历史,铆接的传统工艺,以及铆钉的正确维护方法。(5)《废墟遗址的维护》(2015)介绍了废墟遗址的维护方法,包括地面上痕迹的维护和地下信息完整保存的预防措施。(6)《历史砖砌体中砌筑砂浆的维护和修复》(2013)介绍了砌筑砂浆的材料和结构,损毁类型、表现形式和原因,如何防止损坏、进行清洁和表面保护,最后还介绍了如何进行砂浆修复(图9)。(7)《陶瓷和水泥瓷砖地面的维护》(2012)介绍了陶瓷和水泥瓷砖地面的材料和结构构造,及此类地面常见的病害损毁类型、表现形式和原因,提出清洁、维护和预防损坏的具体方法。(8)《丧葬遗产的维护》(2011)分两部分,第一部分介绍了墓地的整体保护和场地维护,第二部分介绍了墓碑的损坏形式和维护、修复方法。(9)《建筑物中的动物——虫类》(2010)介绍了虫类可能造成的损害,列出了有害的、无害的和有益的虫类,详细介绍了如何检测、限制、阻止和预防虫类损害的方法技巧(10)《教堂纺织品的保护和保存》(2010)介绍了教堂纺织品的种类,损毁类型、表现形式和原因,预防损毁措施、清洁和保存方法等(11)《排水系统的维护》(2009)介绍了排水系统的不同组成和构成材料,分析了主要损毁病害类型和原因,介绍了预防措施、维护保养和损毁后的及时维修等方法技巧。(12)《木制地面的维护》(2008)介绍木制地板的材料和构造,木材固定、表面處理和精细加工的传统做法,介绍了木制地板常见的病害损毁类型、表现形式和原因,提出定期检查、清洁、维护和正确的保护是预防损坏的方法。(13)《建筑物中的动物——鸟类》(2008)介绍了建筑物内和周围经常出没的不同鸟类,分析了它们的生活习惯和常见活动,分析了鸟类可能会给建筑物带来的损坏和影响,同时也指出并不是所有鸟都会给建筑物带来损坏,有些是无害的,明确了哪些人口和裂缝可以封住,如何封,哪些裂缝应该保持开放以方便鸟筑巢(图10)。(14)《天然石材地面的维护》(2007)介绍了室内地面常用的天然石材类型,不同石材地面的常见损毁类型和原因以及常用的预防损毁、维护和补救措施。(15)《室内金属制品的维护》(2006)介绍了金属和合金的种类、制造技术及其室内的通常所在位置,分析了金属制品的物理性和化学性病害,详细介绍了金属制品的存储和清洁方法,其中也提到了金属修复剂的正确使用。(16)《铁质构件的维护》(2006)介绍了铸铁、锻铁和钢之间的差别,铁质构件的损毁类型和原因,预防生锈和进行维护的方法技巧,提出如果破损严重就需要进行修复。(17)《木材生物病害的维护》(2005)介绍了木材面临的四种常见蚁虫和两种常见菌类病害,详细说明了蚁虫和真菌在木材中的活动过程,指出如何检测出它们以及如何进行处理,指出这是一场永不停止的斗争。(18)《建筑物的植被问题》(2004)介绍了建筑物周边的常见植被,勾勒了墙体植被的生长过程,指出有些植被不会对建筑物造成损害,可以保护;有些植被会对建筑物造成损毁,需要进行处理。提供了每个建筑构件能保护和必须处理的不同植被表,并指出了对应的维护方法。(19)《室外细木作的维护》(2004)介绍了室外细木作(窗户、门、百叶窗、飞檐和各种包层等)的历史演变和损毁原因,提供了不同的预防和维护措施以及在大修情况下的保护注意点。(20)《教堂室内的维护手册》(2001)介绍了如何对教堂室内进行清洁和维护,包括对地面、家具、雕像、画作、墙面装饰、窗户彩色玻璃、挂毯、金属器具及其他小物件的维护保养。(21)《钢制构件的维护》(2001)介绍了1890-1960年间建筑材料和钢制门窗的历史演变、钢制门窗的建造过程,列出了钢制门窗的损毁类型和原因以及对应的预防和维护措施,提出在维护不能解决保护问题的情况下要进行修复,还用单独一章介绍了从单层玻璃向双层玻璃的演变过程以及对窗户外观的影响。(22)《立面装饰》(1997)介绍了中世纪至今的立面装饰的历史,技术层面分析了立面装饰的所用材料和加工工艺,着重介绍了历史上使用最多的石灰涂层的加工过程。

2.技术手册的用途

技术手册从不同方面就各类问题的导致原因、表现形式以及解决方案等方面进行了详细的专业阐述,语言简单明了,图形表现生动,便于不可移动文物保护领域各类工作人员以及普通大众阅览和参考。

技术手册的用途主要包括以下几个方面:(1)弗兰芒区“文物古迹监护”机构对内部员工进行培训时,这些技术手册是重要的培训资料;(2)检查员给用户提供咨询和撰写专业检查报告时会引用技术手册的相关内容,如果用户根据专业检查报告想了解更多专业知识的话也可购买相关的技术手册;(3)为指导进行实际的日常维护工作时,机构往往会根据相关问题精炼相关技术手册的内容并简化为一两页的操作指南贴在文物显眼处,以便让涉及的相关工作人员注意和参考;(4)这些技术手册面向全社会销售,不可移动文物保护领域的相关管理人员、研究人员以及其他社会大众都可以根据需要购买并参考。

结论

专门从事不可移动文物专业检修的“文物古迹监护”机构,自1973年在荷兰成立以来经过近50年的实践摸索逐渐发展成为一种模式,先后被推广到比利时、德国、英国、丹麦、匈牙利、意大利、斯洛伐克、西班牙、法国和葡萄牙等多个国家,其成功实践又以比利时为其翘楚。基于深入解析比利时弗兰芒区“文物古迹监护”机构的工作模式和具体实践,可以看出,比利时弗兰芒区“文物古迹监护”机构在引入原有荷兰模式的同时还进行了创新,如:在专业检查队伍中引入当地工匠,服务对象同时包括保护和非保护类不可移动文物,对象类型也从建筑遗产逐步扩展到室内陈设文物、考古遗址和海洋遗产等,并积极开发面向更多用户开放和实现数据共享的中央数据库、能够自动生成标准化格式专业检查报告的应用软件程序和编写针对各类不可移动文物不同问题的系列技术手册等,从而进一步促进了专业检修和维护工作的标准化。

虽然在各国具体实践过程中,不同国家因为各自不同的政治、经济和文化因素而面临不同的挑战,但有些共性问题以及通用的共性方法均被各国讨论和采用,包括其工作内容构成、专业队伍配置、专业检查报告体系以及技术方法总结等方面。简单而言,可以概括为以下几个方面:

(1)专业检修被视作为不可移动文物预防性保护体系中的一个专业工种,由配备专业设备的专业检修队伍开展工作,往往由两名专业检查人员。和一辆专业配置的配置车构成;

(2)检修工作的结果以专业检查报告形式同时呈现给用户和文物管理部门,作为用户自行开展维护和获取政府资助以及将来可能实施大型保护工程的参考依据,各国所用的专业检查报告的框架内容大致相同;

(3)此类专业检修工作可以以专业机构或专题项目的形式开展,其主要开支花销包括雇佣人员工资和专业配置设备费用,机构和项目得以顺利开展的大前提是有充足的经费,经费来源包括政府、基金会或其他组织资助以及会员费和检查费;在市场经济体系下,面向用户的检查费最好低于市场同等工种的价格才能吸引用户参与,这就使得会员费和检查费不可能成为机构或项目的主要经费来源;要使检查费用低就需要有来自其他渠道的资助,在没有任何资助的情况下,则需要一套有针对性的市场营销策略用以鼓励政府和社会资本合作模式来解决经费问题;

(4)专业檢修工作能促进用户/所有者对不可移动文物的认知,提高他们的维护意识和促进不可移动文物维护工作的正确开展,维护工作的正确开展需要遵循合理的程序步骤和采用科学的处理手段,而这些都离不开基于对各类不可移动文物的材料、结构损毁机理和类型深入研究基础上的技术和方法总结(即类似比利时文物古迹维护机构编撰的系列技术手册);

(5)专业检修作为不可移动文物预防性保护体系的重要一环,需要来自政府保护管理机构/人员、用户/所有者及社区民众、保护研究机构/人员以及保护工程公司/人员的共同参与,要实现多方利益群体为同一目标共同努力,就离不开数据信息的及时共享和有效沟通,这就需要基于网络和电子技术开发能够面向公众开放、着眼于完善整个保护过程有效管理和服务于不同层级知识共享的数据库、应用软件程序及信息管理系统等。

笔者相信这些均能为将来如何在中国国内开展相关类似工作提供参考,当然在具体的实施过程中,还是需要结合中国国情和其特有的保护管理体系以及不同地区差异而具体展开。