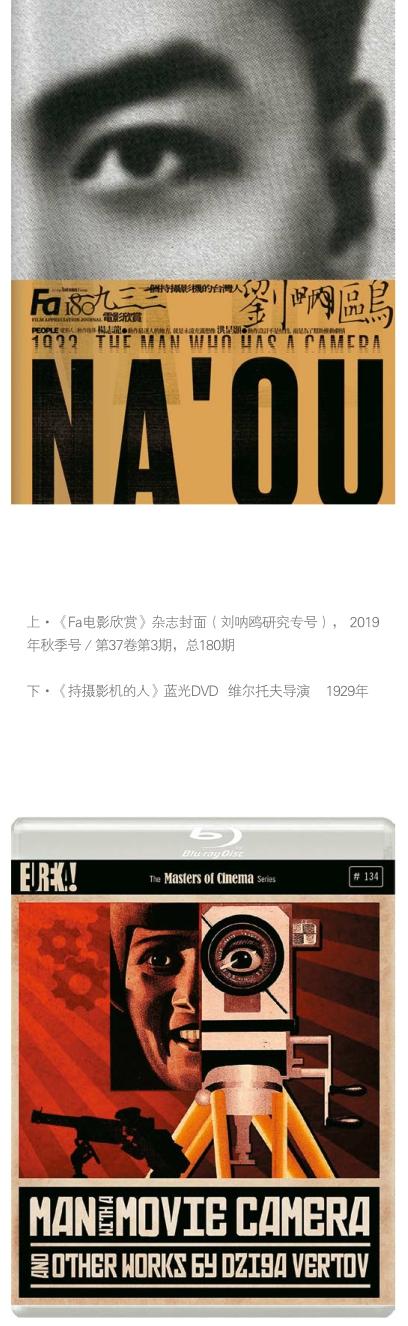

谁是持摄影机的人(下)

按:自新千年以降,“影像”作为媒体艺术的基本样式,已经成为中国当代艺术最主流的表现形态之一。在这一历史进程中,其自身亦形成了一部模糊的非线性历史,而这部历史因为其羸弱的发展轨迹和驳杂的血缘谱系,使得许多词源概念、语言逻辑、资料史实、陈述文体等都缺乏翔实性与可考性。

“映验场”(EX-CINEMA)作为一个意象性的专栏名词,穿越了从电影(Film)到录像(Video)、从新媒体(New Media)到动态影像(Moving Images)一系列历史语汇,以穷究于理、正本清源为栏目的既定目标,以达成一次媒体考古学的文本预演。(曹恺)

持“玩具”摄影机的人

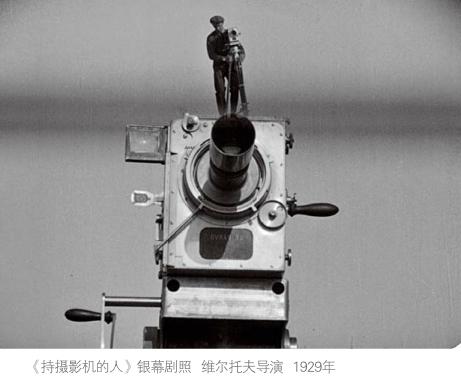

维尔托夫“电影眼”理论存在的先决条件在于取景器的存在——“肉眼”透过取景器来观察客体,从而得到不同于人眼生物性观看的体验。这种体验通过逻辑演绎而上升为经验,再将这种经验归并提炼为一种方法论,并将之反哺予“肉眼”,需要一个复杂的二度进阶过程。就这一过程之初的体验而言,新奇与探究成为一种体验的原始驱动力,从而放大了摄影机内在的“玩具”属性。事实上,刘呐鸥是与维尔托夫决然不同的“另一个持摄影机的人”,对他来说,他所持的确实就是一部“玩具”摄影机。

单就经验主义而言,任何一个有过取景器观看经历的人,都可以在《持摄影机的男人》这部作品中对应地找到自己初持摄影机时的无所适从感。影片中那些充满探寻感、游移感、窥视感的画面,鲜明地表述了初摄者对取景器观看的好奇与新鲜,各种不同的观看方法的尝试,使得摄影机成为一种单眼遮罩的观看“玩具”。

在这里,摄影机的“玩具”属性首先表现为一种无意识的即时移动观看。比如在“东京卷”中出现车窗视角——交通行進式拍摄,有正面汽车车拍的移动街景,也有火车窗外的移动景观,甚至包括一段在飞机上的鸟瞰式航拍。

水平环视式的镜头也是一种符合初摄者“玩具”习惯的浏览模式。“广州卷”最初一组在轮船甲板上拍摄的海景,即以水平横摇来展现连绵不断的水面与海岸线;之后一段在南国花园中名胜古迹的拍摄,也多处使用了水平式的环绕横移。这种方式体现了一个人自然地旋转头颅所目及的景观,非常符合人体工程学的原始轨迹。

探寻式的游移镜头具有一种不确定的审视。譬如“风景卷”一开始把镜头对准了一对青年男女的背影,并通过主客观视角的正反打切换,似乎设定了所要跟随的人物主体,但是在进入北陵之后,镜头却变得犹豫起来,丢弃了一直跟随人物而上摇到了建筑背景,毫无逻辑性地忽然更替了拍摄对象。这说明了拍摄意图是模糊的——他并没有能完全主宰摄影机的“眼睛”,而是让“电影眼”又回到了一个随意观看的“肉眼”状态。

在影片中最多的画面是对特定人物或事物的观察——一种探究式的观察。这一类观察主要呈现在“人间卷”和“广州卷”中。这两卷都是以刘呐鸥家人为拍摄对象,在拍摄方式上有“明拍”与“暗拍”之分。明拍对象一般表现为两种状态:一是直面且直视镜头,神态充满好奇与探究,主要为儿童;二是侧目面对镜头,人物视线落在画外,神情略显羞涩与拘谨,多数为妇女。暗拍时因为被拍摄者处于不知情状态,反而显得自然而生动;拍照前的妆容与衣饰的整理,大量的人物近景与特写,在不经意中捕捉到的神情,出现了大量的人像抓拍,乃至一些人物的局部特写,比如“广州卷”中穿各色高跟鞋行走的女子足部的画面。在片中,这两类拍法基本处在一种混杂剪辑的状态,没有做明显的区分。

比较少的拍法是第三种——“摆拍”,被摄对象面对镜头会有刻意夸张表演的神情。在“广州卷”中出现了面对镜头龇牙咧嘴做鬼脸的男性青年、招手并抛媚眼的女性青年等。片尾的镜头特地对准拍摄了两个单独的女性,其一是一位穿裘皮外套的少妇,西洋式的烫卷发,描眉画眼,正对着镜头大特写的眼神,十分生动;其二,是一穿着素色旗袍的少女,梳着传统的大辫子,神情比较含蓄。从人物拍摄上来说,这是最为精彩的一卷。

美国学者张泠认为某些时候刘呐鸥部分地将摄影机当作了照相机在使用,许多人物的近景和特写呈现了相片式的静照拍摄方法,这是比较准确的观察。事实上,刘呐鸥对运动影像语言的研究仅仅止步于书籍,在实际操作上是完全陌生的,从抽象的文字理论到具象的图像获取,这是两种完全不同的工作。而面对取景器,以静照方式拍摄对象,几乎是所有初持摄影机者的习惯——从画面的静止到运动,是有一个逐步适应过程的。刘呐鸥的人物拍摄可以说是一种静照的延伸——为静照加上了时间轴。取景器内同一人物、同一时间、同一景别的同一状态,但因为时间轴的存在,使得这种状态一直处在一种微妙的变化之中。

就《持摄影机的男人》全片画面,可以大致判断这部“百代宝贝”摄影机是一个定焦镜头,因为全片没有呈现任何推拉镜头,只有部分移动机位造成的前后运动,从特写到远景之间都是以直接切换完成的。另外,大量的平摇、摇移镜头以及少量的跟拍,所有这些镜头都是略微晃动的,这说明刘呐鸥没有借助任何三脚架之类稳定器具。而画面虚焦则是全片普遍存在的现象,尤其是具有一定速率的移动拍摄,基本上都是失焦的。这当然与这款机器本身的性能有关,但操作者的技能无疑也是其中的一个因素。总之,初摄者的一些技术通病,在这部作品中可以说是一览无遗。诚如刘呐鸥自己对“百代宝贝”的定位那样,这款9.5毫米的摄影机只是他的一个新奇玩具,他没有能从中观察到维尔托夫的“电影眼”——理论与实际之间的差距绝非一块毛玻璃反射的取景器,他用“百代宝贝”所打开的仅仅是一只玩具“电影眼”。

片名的借用与误读

许多人在第一次看完刘呐鸥的这部影片之后,都会陷入一个疑问——这就是刘呐鸥的“电影眼”所要呈现的画面吗?造成这样困惑的原因,在很大程度上是因为这部影片的片名——《持摄影机的男人》,让人很容易理解为这是对维尔托夫同名经典的刻意模仿,或者,至少是一部对维尔托夫原作的致敬之作。事实上,刘呐鸥所展示的《持摄影机的男人》却是一部尚处在某种童稚状态的电影,简约的镜头次序与若有若无的蒙太奇组接构成了全片,剪辑点犹豫而迟疑,时间线凌乱而无序,画面充斥着不稳定晃动造成的虚焦和失焦。人们并无法在其中看到维尔托夫式的影像奇观:穷究取景器内的图式、离奇的画面构成、夸张的运动节奏,以及各种复杂的蒙太奇实验。

如果回到1934年某个历史节点,可以想象到,当刘呐鸥第一次坐在剪辑台前面对一堆凌乱无序的素材时,无从下手的窘迫与困境、理论与实践的差异性第一次呈现在了刘呐鸥的面前。对他来说,蒙太奇几乎就是一团无从整理的时间线乱麻。所以,最初的剪辑,刘呐鸥不得不依赖于原始的时间轴,简单以时间线为次序进行镜头组接——以交通乘运片段为例,在“人间卷”中的火车出行段落和“东京卷”中小型双翼飞机的飞行过程都是属于这种。《持摄影机的男人》最为完整的几个段落都是依据时间线顺序剪辑构成的,譬如“叶汉卿先生挥毫”段落中从叶汉卿从脱下西装外套开始,一直到作画完成并悬挂观摩为止。但更多的段落却显得凌乱而破碎,毫无组接规则可言。譬如“粤军操练”段落展现了行进的军车阵容、正步的步兵队列、炮兵群、检阅台、观看的市民人潮等,前后次序就显得比较颠倒错乱,显现了一种顾此失彼的剪辑思路。

或许,刘呐鸥在潜意识中确实存在着一种对维尔托夫模仿和临摹的意图,但是三个原因使得这件仿作最终呈现出了一个完全不同于范作的面貌:原因一,是蒙太奇技术实践的能力缺失,他内心有一个“激情的”维尔托夫,但完全缺少维尔托夫对影像构成的驾驭能力;原因二,他没有依托电影工业的背景支持,缺乏后期特效制作的技术支撑;原因三,在语言上无法做到真正的反叙事,在叙事呈现与景观描述两个方向的游移不定——对于一个文学学识背景的新晋导演来说,叙事肯定是其创作的基本,虽然他常常无法抵御景观图像的吸引力。

另有一种大胆的猜测可能正好相反。即刘呐鸥在拍摄前,他并没有想过他一定要拍摄一部对维尔托夫的模仿之作,仅仅是兴之所至地把玩他的新玩具,以无逻辑的、即兴式的、偶发式的方式获得了一堆素材,加以簡单归整剪接。在最终确定作品片名时,他可能也有些手足无措的境遇——他并没有想到会剪辑成这样的一部影片,这完全在他的观影经验之外,也在他的电影理论阅读经验之外。如何为这部影片冠名?那么,挪用一个现成的片名,无疑是一种最自然的选择——那就是在整个摄制过程中时刻萦绕在他思想中的那个名字——《持摄影机的人》。

一个很容易忽略的事实是:在林建享从“耀舍娘宅”故居发现《持摄影机的男人》原始胶片之前,这部影片并不为人知——在20世纪90年代之前的刘呐鸥电影作品目录中,这是一个缺失的条目。无论是刘呐鸥本人还是他生前的亲朋好友,在各种文本史料的记载中,都从未提及过该作品。

从这个角度而言,刘呐鸥在生前也许并不想让这部作品公布于世,在剪辑制作完成以后,他可能只在自己家庭内部放映过有限的次数,而其家人也并没有认真地对待这部影片——其实,包括刘呐鸥本人是否把这部影片当作一部正式的作品来看待,也是需要打上一个问号的。不难想象在刘呐鸥的电影认识论中,真正的电影应该是具有电影工业的出品成色,而不应该是这种9.5毫米拍出来的“玩具之作”。

过度诠释与诠释

对刘呐鸥其人及其《持摄影机的男人》的诠释和研究,很容易不自觉地跌入到一种过度诠释的误区里面,这种过度诠释首先来自对影片基本属性的误读。这部作品本身介于叙事与非叙事之间,局部具有叙事性质,但因为整体结构的松散,无法形成叙事主体,所以其基本属性又是非叙事的。而有些研究者拘于局部细究,忽略了全片布局,单纯以叙事性的纪录片来定义,因此造成了研究角度的单一性。

其次是来自片名误导造成的过度诠释。正如前文所述,因为维尔托夫同名作品的存在,研究者会不自觉地坠入比较研究的陷阱,错误地认为《持摄影机的男人》是对维尔托夫的一部模仿之作,仅因为各种主客观原因使得这种模仿并没有能够完全实现。事实上,刘呐鸥在片中没有给出哪怕占比很少的模仿痕迹,在维尔托夫《持摄影机的人》中夸张的蒙太奇画面组接、冒险的镜头运动轨迹、复杂的暗房制作特效等所造成的极度炫技之能事,完全绝迹于刘呐鸥的影片画面。由此造成完全的无可比拟,丧失了比较性研究的根本基础。

还有一种过度诠释是出自文物崇拜——对一部稀见影像的“早古”趣味和“物态”迷恋,在具体解读时自带美化滤镜,错解和夸大了其某些细节的内在意义。这种崇拜包括几乎不存在的蒙太奇手段、十分勉强的意识流风格;其镜头段落的跳跃性、散乱性、错置性,却被某些研究者解读为意识流章法和诗性叙事。对于作品中少许无意识达成的偶然效果,给予强行摘出并放大研究,用局部放大研究得出的结论再转而赋予作品整体,从而得到虚高的评判价值。

造成过度诠释现象的最基本底层逻辑,还是许多研究者的内心无法接受《持摄影机的男人》仅仅是一部稚拙的家庭电影这一事实,于是硬性贴上了许多学术名词标签,不自觉地给予其华丽的学术包装。

对于一部作品的价值判断必须依赖其所依据的价值标准,而价值标准是随着历史发展而不断变化的。从这个角度来说,《持摄影机的男人》在20世纪30年代的价值标准及所呈现的意义,与21世纪是不尽相同的,甚至有可能相距甚远。所以,需要立足于过去时态和现在时态,参照历史逻辑所呈现的价值标准,分别论述《持摄影机的男人》在其诞生之初的意义,以及在其被湮没了70年后被重新发掘的意义。

首先可以确定《持摄影机的男人》是一部非虚构电影作品,整部影片是基于完全真实的记录与再现,所以具有先验的纪录电影内质。20世纪30年代还是属于纪录片早年的成长发育期,无论是弗拉哈迪式的人类学纪录片还是维尔托夫式的先锋实验纪录片,各种样式还都处在一个发展过程中,人类对电影本身的认知也还处在一种童稚时代。对于像《持摄影机的男人》这样的作品,可能会因为谱系建构的不完整,导致无法即时归类,而处在一种隐匿与待定状态。

但是,当回到21世纪的当下重新审视这部作品时,却可以发现刘呐鸥在这部作品中几乎预演了电影史上小型摄录设备所能展现的所有特点——用探寻式、追踪式、凝视式等方法来获取一切目光所及的人物与事物。这样的形式,可以在20世纪50年代西方8毫米运动的家庭电影中看到,也可以在20世纪90年代以后中国DV运动的独立影像中看到。如果进一步翻阅实验电影史的谱系,也可以在1960年代乔纳斯·梅卡斯(Jonas Mekas)的业余电影流派中找到相应的历史联结。

许多作品的意外价值,可能产生在电影史渐变式与突变式交替的进程中,而刘呐鸥的这部作品,在形式上正好暗合了电影史中的某种先锋实验的样式,虽然在观念上,一个是无意识为之,另一个是刻意而为之。如果具体到电影谱系内部的分类系统,一些研究者甚至可以为其贴上“家庭电影”“私影像”“日记电影”“旅行电影”“城市交响曲”等不同门类的标贴——虽然存在着更多过度诠释的嫌疑。

从电影考古学的角度上来说,随着时间的流逝,影像本身的质量会呈现递减状态,而价值却出现递增现象。简单而言,是时间使得这部影片获得了溢价的意义,使其不仅可以成为华语纪录片的溯源,也因为其业余电影的气质,而被定义为实验电影的源头。这一切,都是刘呐鸥生前所无法想象的。

身份甄别与历史归档

1940年9月3日,35岁的刘呐鸥被暗杀于上海公共租界的福州路(四马路)623号晶华酒家门口,他是被重庆当局作为“汉奸”而遭处决的,他的死亡与其复杂的身份有着直接的关系。

关于刘呐鸥个人身份的归属,一直是一个待商榷的学术问题,主要是涉及其作品在东亚电影史的系谱范围内的地域归档问题。对《持摄影机的男人》这部作品的历史定位和归属,很重要的一点就是涉及作者刘呐鸥的身份定位。战乱造成的政治版图变迁,以及刘呐鸥在其中复杂的地理迁移轨迹,使得其身份变得暧昧不清,其国籍、族籍、户籍都成为一个需要澄清的问题。

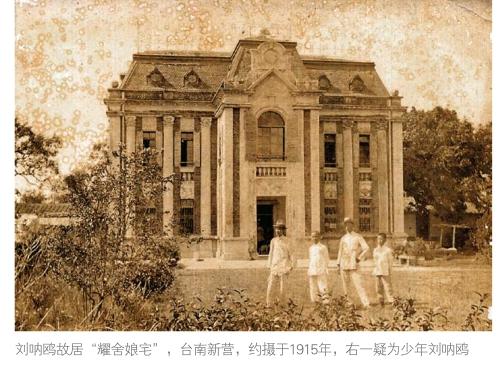

从一开始,刘呐鸥身上就显示出一种文化混合物的驳杂性质。作为日本殖民地的台湾原住民,他成长在汉语(闽南方言)与日语混杂的家庭社会环境中,自幼接受了中文(家学)与日文(学校教育)的双重啟蒙;青少年时代,先在东京青山学院学习英文,后插班于上海震旦大学(今复旦大学)学习法文。即便在方言上,他也能使用闽南语、沪语、粤语、国语(北京话)。但也正是长期处在这种多语言文字的思想和写作中,使得刘呐鸥对自我国族身份的认定变得混沌而迷离。一方面“他是多么的以身为殖民地人民而感到自卑”;另一方面,在有意无意之间,他似乎一直刻意在回避着这个问题——他自称为“失去国籍、没有影子的人”。

作为一位沉溺于文学与电影的享乐主义者,刘呐鸥从未表明过其政治倾向和国家认同,基本上采用实用主义方式,以方便应对日常工作与生活。据考,在10多年的上海文艺生涯里,刘呐鸥隐匿了自己来自台湾的事实,而谎称为福建人。抗战前后,刘呐鸥先后出任了南京国民政府和汪伪政府的文化官员,此时他公开恢复了自己的台湾人身份和日本国籍——当时台湾是日本国土“外地”管辖区域,属于殖民地性质。他的这一举措并未能让他逃脱被处决的“汉奸”罪名,但他的这一罪名却无意中间接表明了他最终的身份归属。

刘呐鸥在上海所经历的20世纪30年代,是电影史上的伟大年代,好莱坞的全面兴起创造了电影史上的第一个神话;同时,苏联(从爱森斯坦到维尔托夫)和纳粹德国(从茂瑙到里芬斯塔尔)的艺术电影在其左右两翼的崛起,从理论话语到图式构成都创造了一个奇迹,可以说是电影真正开始的时代。

这个时代,也是华语电影的第一个黄金时代,刘呐鸥作为一个同时代人,因其语言天赋出色、家族资产雄厚、文化环境优越,这几者优势结合在他的电影工作中,使其占尽天时地利人和,从而游刃有余地同时工作于产业电影和独立电影两个方向。尤其是他在独立电影的工作上,因为《持摄影机的男人》的存在,同时打开了纪录电影与实验电影两个方向的大门,虽然因为时代的突变而中断了这样的进程,并因此湮没于历史长达半个多世纪。

刘呐鸥及其作品《持摄影机的男人》更多的价值在于其被溯源的历史意义,时间赋予了这部作品全新的价值所在。就未来而言,这一价值取向还会继续呈现出一种递增的可能性。就当下而言,在诠释与过度诠释之间,无论怎样评价一位纪录与实验影像的先驱人物,其实都是不过分的。