法国音乐剧独具风格的文化特性

——以《摇滚莫扎特》为例

法国音乐剧《摇滚莫扎特》(以下简称《摇》)在2009年于法国首演,在本国获得巨大成功。随后的几年,分别在各国开展演出,同样取得不错的成绩。随着互联网的发展,该剧以影像的形式逐渐传入我国,在不知不觉中收获了一大批忠实的剧迷。2018年,法方携大部分原班人马来华,抢票场面十分激烈,这个现象震惊了所有业内人士,这个几乎从未听说过的剧目为何在遥远的中国有着如此强大的吸引力?

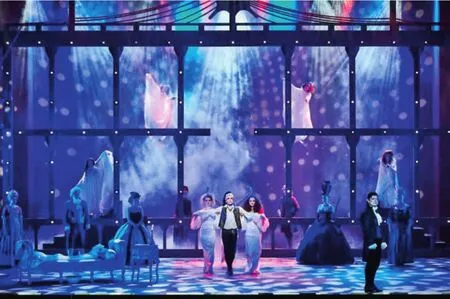

法国人民热衷于革命,他们对待音乐剧亦是如此。近年来,法国音乐剧(以下简称“法剧”)以一个独特的姿态异军突起。法剧显然选择另辟新径,将火力大量集中于乐谱与歌词的创作,将这部分编排到极致,而往往忽略了剧本。这虽让法剧受到世界其他地区剧迷的诟病,但法国的创作者们似乎并不在乎,依旧我行我素,保持着自己的风格与思考。中国著名音乐人三宝在中国文艺评论的采访中态度坚决,他明确表示“音乐剧首先应该是戏剧”,“我不能接受卡拉OK式的音乐剧……”并将《妈妈咪呀》等剧目称为“流行歌曲的串烧”,直指像《巴黎圣母院》这样的剧目既无戏剧冲突又无戏剧的感觉,直接用了一部名著和歌手演绎,像是一场演唱会。这些话让法剧粉丝们啼笑皆非,因为这些就是法剧最为鲜明的特点,也是最具魅力之处,也被认为是法剧对世界音乐剧大张旗鼓的改革与创新之一。不可否认的是,音乐剧作为一种舞台艺术,其本质与商业性、娱乐性不可分割,法剧更是在保有自身风格的同时将这些属性发挥到极致。《摇》便是这类法剧的优秀代表。相较于西区、百老汇的写实风格,法剧的舞台更注重写意与浪漫。《摇》的布景贴近于18世纪中叶的欧洲宫廷,而人物服装却在复古的基础上加入了大量的现代元素,莫扎特贴满亮片的外套,韦伯姐妹硕大的抹胸长裙,鲜明色彩的运用看似跳脱却又让每个人物宛若从油画中走出,带来绝佳的视觉效果。音乐以摇滚为主,又巧妙穿插了莫扎特的18首作品,将古典音乐与流行、现代摇滚相结合。

音乐剧《摇滚莫扎特》剧照

法剧就如同法国与法国人民一样,崇尚着绝对的自由。自由的剧本,自由的舞台、自由的表演,每一场演出都不尽相同。剧本与演员都被赋予了很大的自由性。演员每场都可以在细节之处自由发挥,可以自由设计妆容,可以随意改变自己唱段的部分音调。演同一个角色的两个演员其服装造型,走位与动作都天差地别,以莫扎特为例,努诺饰演的莫扎特一直戴着一顶厚重的欧式古典假发,直到表演中途摘下代表了人物转变,妆容也较为朴实;而米开朗琪罗饰演的版本则全程顶着一头金发,画着夸张浓厚的眼妆,经常在场上放肆大笑。这种现象在除法剧以外的其他地区的音乐剧中很难见到,与西区或百老汇那种致力于尽量把两个演员变成一个人的设计相比,《摇》的制作者们更愿意在人物身上融入演员的自身特点,一个角色A角与B角所演绎的仿佛是两个不一样的人,每一个莫扎特,每一个萨列里,每一个康斯坦斯都各有个性,甚至同一个演员的每一场表现都不相同。

在《摇》以前,国内观众们更熟知的,是1998年首演的经典音乐剧《巴黎圣母院》。当它的影像版和现场版本来到中国后,不少观众都发现了这部音乐剧与英、美音乐剧的最大不同:唱跳分离,舞者与歌者是两个独立的群体。而渐渐更多的法国音乐剧随着传媒技术的发展传入我国后,人们发现这竟是法国音乐剧的整体特征。这也是法剧常被戏称为“演唱会音乐剧”的原因之一。《摇》全剧共18个唱段,都尽量保证了歌曲的完整性,不加任何台词,一气呵成。并且全剧没有宣叙调的设置,对白与唱段划分鲜明,其整体节奏的确更像是一场高潮起伏、热闹非凡的演唱会。更有趣的一点在于法剧一直致力于打破舞台与观众之间的第四堵墙。就比如在这次中国巡演中,直接在大量细节上改动原剧本,台上的演员不时地蹦出中文,笑点的把控或与观众巧妙的互动,成功地将剧目与观众的情绪节奏把握在手。甚至第二幕中,萨列里饱尝成为胜利牺牲品的苦楚后被众人追赶着跑下舞台,在观众席的过道中四处逃窜挣扎,被群众演员戏谑地推来搡去,最后选择一名或两名观众,将其抱入怀中。每到这时,剧场的气氛都会空前热烈。但这并不是脱离文本的举动,很多人对此举不甚理解,认为这有讨好观众之举,而萨列里的二代表演者洛朗班作出以下解释:即萨列里从充满讨厌莫扎特的人物的舞台上跑下来,冲向观众,此时的观众代表的是理解并仰慕莫扎特的人们,他最终还是没有敌过自我谴责,走向“原欲”。创作人员对文本节奏的精准把握亦引领着观众的情绪,随着剧情的走向高低起伏。

音乐剧《摇滚莫扎特》剧照

浓浓的法国特征充斥着创作的每个方面,剧中最为脍炙人口的歌曲《杀人交响曲》来自于其中一位作曲创作瓶颈时由于焦虑随意砸在钢琴上的音符。有的法国剧目甚至在正式演出以前都没有进行过一次完整的排练,却还是获得了巨大的成功。法国音乐剧就是世界音乐剧中的一朵奇葩,让无数业内人士或观众又爱又恨。经历了无数次推翻、改革的法国最终将《人权宣言》中对自由的崇拜融入到了生活的方方面面,融入人民的血液,融入生活。这些可爱乐观的人们创造出了自由的艺术,自由的音乐,自由的舞台,而远在地球另一边同样崇尚自由的人为它们所吸引聚集,形成了如今的火爆场面,这并不是偶然,而是必然。

全剧最大的主题于结尾的唱段《纵情生活》进行了总结与升华,每一句歌词都美到极致,隐藏着沉重的哲学思辨和人类对于自身的思考,“我们的人生如叹息般短暂”,莫扎特唱道,似在回忆自己短暂的一生。“我们执着于横流的欲望,即使昨天我们还在不停诅咒它”,萨列里回答。此时追光只照在这两人身上,这是一场关乎人性、生死的问答,两人在这两面高墙下互相鼓励,完成和解。

死亡究竟是什么?生命又是什么?德国哲学家海德格尔在其著作《存在与时间》中给死亡了一个终极答案。人生来就向着死亡迈步,何不以此为契机,正视生活,丰富我们生命的内涵。这与剧中莫扎特与萨列里最终感悟到的生命真谛有异曲同工之妙。“如果不免一死,那就活到极限(或译何不纵情生活),保有一切是为了耗尽所有。如果不免一死,我要在我们的墓碑刻上:我们的欢笑,愚弄了死神与光阴。”

这便是《摇》带给我们的充满反思与力量的答案,而这些跳脱出集体主义、跳脱出生活中的细枝末节后真正关于人类自身的永久性思考,也正是这部剧吸引人的地方所在。

我认为,法语音乐剧发展到现在,着实可以在观众心中渐渐和所谓“正统”的音乐剧割裂开来,文化历史进程不同,没有必要设立一个绝对的标准或样板,不允许创作产生一点偏离。法剧的成功,证明了音乐剧市场中,多元化与民族性的重要性。

从市场表现来看,这部“没什么名气”剧目,引起大量的疑惑与不解。该剧的火爆来自于“粉丝效应”。拨开浮华的表面探入其本质,一部音乐剧拥有粉丝不是没有原因的,而这原因是这部剧有充足的理由吸引中国的观众欣然前往并沉迷于此。

它爆炸式成功也给我国低迷的本土音乐剧市场以启示。民族的亦是世界的,法剧所持有的绝对文化自信抵御了一切质疑与谩骂成功占领了世界音乐剧的一席之地。历史是严肃的,法剧的选材大多来自于这严肃历史,亚瑟王一生的传奇、法国大革命、司汤达笔下于连坎坷的一生、卡西莫多的悲鸣......他们做的最好的一点,便是将这些历史或巨著融合了现代的法国精神,古典与现代在舞台上交相辉映,完美的交织在一起,让更大范围的观众都得以接受,并以其独特的法国文化特性吸引着世界观众为之瞩目。音乐剧在中国,与法国一样,同属于舶来品。可作为一个历史悠长的文明古国,中国也同样拥有文化自信的坚固基础,应在不断吸收借鉴外来音乐剧文化的同时,将中国的文化特性注入其中。中国目前音乐剧观众群体以年轻人为主,《摇》的观众席也是被20岁左右的青年们所占领,这样的现象是否在告诉我们,中国音乐剧的创作或是在情节,或是在音乐要更偏向这个年龄层面观众的精神需求,希望有朝一日,中国本土音乐剧也能继承叛逆放纵的《摇滚莫扎特》,席卷中国戏剧市场并走向世界。