生物源农药对马铃薯产量及病害防效的影响

冉 平,王玉娟,李继明,董怀军,武汉军

(甘肃省定西市安定区农业技术推广服务中心,甘肃 定西 743000)

农药是一种重要的生产资料,在农业生产中必不可少,对农业发展和人类粮食供给做出了巨大的贡献[1]。生物源天然产物农药主要是指以植物、动物、微生物等产生的具有农用生物活性的次生代谢产物开发的农药,一般具有毒性较低、对植物无药害、有害生物不易产生抗药性、对环境友善的特点[2]。李凡海和桂清[3]指出生物源农药既具有化学制剂防治病虫害的特点,又不易产生残留和污染,并且不易使病原菌和害虫等有害生物产生抗药性,其已逐渐成为农药行业研究开发的新方向。黄耿[4]指出生物农药是有机农业最重要的生产投入品之一,其对农业可持续性发展的重要性自是不言而喻,大力推广和使用生物农药既是食品安全和农产品质量安全的需要,也是农业生态环境保护的需要,而“公共植保、绿色植保”理念的提出和实践,也为生物防治和生物农药的发展提供了平台和市场空间。郭梅等[5]研究也指出生物源农药为马铃薯晚疫病的无公害防治提供了一条充满希望的途径。安定区马铃薯种植面积大,常年保持在6.7万hm2左右[6],近几年来,马铃薯种植地块重茬和迎茬现象普遍,各种马铃薯病害流行发病严重,除晚疫病外,黑痣病和疮痂病已上升为当地马铃薯主要病害,且防控困难,每年对马铃薯病害防控投入了大量的化学农药[7]。一方面,大量使用化学农药,对农田土壤环境造成了污染;另一方面,部分农药防效差,连年使用,病菌产生抗药性[1]。为了大力推进马铃薯病害绿色防控工作,减少化学农药使用量,实现“双减”目标,进一步验证生物源农药在马铃薯上的防病效果,引进了3种生物源农药,与当地常规使用的化学农药进行对比,研究其对马铃薯产量以及经济效益的影响,探索适宜安定区马铃薯绿色防控的新型药剂,以便更好地做到生物农药代替化学农药。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在鲁家沟镇小岔口村的旱川地。土壤类型为黑麻垆土,试验地海拔1 750 m,年平均降雨量340 mm,年平均气温6.3 ℃,≥10 ℃有效积温2 239.1 ℃,耕层土壤(0~20 cm)含有机质11.25 g/kg,速效氮167 mg/kg,速效磷12.37 mg/kg,速效钾193 mg/kg。试验地前茬为马铃薯,肥力中等,地力均匀,秋季深耕整地时施用腐熟农家肥2 000 kg/667m2,春季覆膜播种时施用六国化工马铃薯复合肥(N∶P2O5∶K2O=10∶15∶20)80 kg/667m2。

1.2 供试材料

供试马铃薯品种‘陇薯10号’(一级种),由定西百泉马铃薯种业有限公司提供。黑色聚乙烯地膜,厚度0.012 mm,由甘肃宏鑫农业科技有限公司生产。香芹酚(5%水剂)由兰州世创生物科技有限公司生产;寡糖·链蛋白(6%可湿性粉剂)由中国农业科学院植保所廊坊农药中试厂生产;芸苔素内酯(0.01%可溶液剂)由上海绿泽生物科技有限责任公司生产。霜脲·锰锌(72%可湿性粉剂)由上海杜邦农化有限公司生产。

1.3 试验方法

试验采用单因子随机区组设计,设5个处理,3次重复,随机排列,小区面积40 m2(5 m×8 m),各处理分别是:(1)香芹酚,(2)寡糖·链蛋白,(3)芸苔素内酯,(4)霜脲·锰锌,(5)清水(CK)。各处理覆膜时间2018年5月8日,播种时间为5月13日,收获时间10月18日,种植密度57 000株/hm2,其他田间管理措施与当地大田一致。

各处理在播种前,对种薯进行挑拣晾晒,然后用香芹酚800倍液、寡糖·链蛋白500倍液、芸苔素内酯800倍液、霜脲·锰锌800倍液和清水拌种,阴干后播种。在马铃薯块茎膨大期(7月25日)进行第1次喷药,每7~10 d喷施1次,共喷施4次。各处理药剂喷施用量香芹酚800倍液、寡糖·链蛋白1 000倍液、芸苔素内酯750倍液、霜脲·锰锌800倍液,对照用清水喷施。

1.4 调查内容

1.4.1 生育期

按出苗期、现蕾期、开花期、成熟期、收获期调查每一小区[8]。出苗期:小区出苗率达50%的日期,开始出苗后隔天调查。现蕾期:50%的植株现蕾的日期,开始现蕾后隔天调查。开花期:50%的植株开花的日期,开始开花后隔天调查。成熟期:小区50%的叶子变黄的日期,在生长后期每周调查2次。收获期:块茎收获的日期。生育期:出苗期到成熟期的天数。

1.4.2 田间性状

调查出苗率和大中薯率时,每小区随机调查10株。大薯:100 g以上;中薯:50~100 g;小薯:50 g以下[9]。按小区实收面积37.4 m2收获计产。

1.4.3 马铃薯早疫病和晚疫病调查及防治效果

调查时间:共进行5次调查,7月22日第1次调查病情基数,每次施药后7~10 d进行1次调查,最后1次施药后10 d即9月15日进行第5次调查。

调查方法:每个小区分别采用对角线5 点取样,每点取3 株,查全部叶片,按下列分级标准(以叶片为单位)记录、计算防效[10]。

0 级:无病斑;1 级:病斑面积占整个叶面积5%(或1/20)以下;3 级:病斑面积占整个叶面积6%~10%(或1/10);5 级:病斑面积占整个叶面积11%~20%(或1/5);7 级:病斑面积占整个叶面积21%~50%(或1/2);9 级:病斑面积占整个叶面积51%(或1/2)以上。

病情指数=[Σ(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×最高级数值)]×100

防治效果(%)=[1-(处理区病情指数/空白对照区病情指数)]×100

1.4.4 马铃薯黑痣病调查及防治效果

调查时间:共进行2次调查,7月22日调查病情基数,10 月18 日收获期调查地下茎及块茎病情指数。

调查方法:每个小区分别采用对角线5 点取样,每点取3株(挖出调查地下茎及块茎),调查地下茎及块茎部病情指数,按下列分级标准记录[以地下茎(块茎)为单位]、计算防效[11]。

0级:无丝核菌及溃疡斑;1级:丝核菌及溃疡斑面积占整个地下茎(块茎)面积5%(或1/20)以下;3级:丝核菌及溃疡斑面积占整个地下茎(块茎)面积6%~10%(或1/10);5级:丝核菌及溃疡斑面积占整个地下茎(块茎)面积11%~20%(或1/5);7级:丝核菌及溃疡斑面积占整个地下茎(块茎)面积21%~50%(或1/2);9级:丝核菌及溃疡斑面积占整个地下茎(块茎)面积51%(或1/2)以上。

病情指数={Σ[各级根茎(薯块)数×相对级数值]/[调查根茎(薯块)数×最高级数值]}×100

防治效果(%)=[1-(处理区病情指数/对照区病情指数)]×100

1.4.5 马铃薯疮痂病调查及防治效果

调查时间:共进行2次调查,7月22日调查病情基数,10月18日收获期调查薯块病情指数。

调查方法:每个小区分别采用对角线5 点取样,每点取3株(挖出调查块茎),调查块茎的发病情况,按下列分级标准记录[以根茎(薯块)为单位]、计算防效[12]。

0 级:薯块健康,无病斑;1 级:薯块基本健康,有1~2个零星斑点,所占面积未超过薯块表面积1/4;2级:薯块表面有3~5个病斑,所占面积为薯皮表面的1/4~1/3;3 级:薯皮表面有6~10 个病斑,所占面积占薯皮表面积的1/3~1/2;4级:严重感病,病斑在10个以上,病斑面积超过薯皮表面积的1/2。

发病率(%)=(发病块茎数/调查总块茎数)×100

病情指数= [∑(各病级块茎数× 该病级代表值)/(调查总块茎数×最高级代表值)]×100

防治效果(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100

2 结果与分析

2.1 不同处理对马铃薯生育期的影响

由表1可看出,不同处理对马铃薯的生育期有较为明显的影响,各处理的生育期均较清水(CK)处理长。各处理生育期以寡糖·链蛋白处理和霜脲·锰锌处理为最长,是131 d,较清水(CK)处理长16 d。在播期相同情况下,各生物源农药对马铃薯的处理较清水(CK)处理都能延长其生育期,保持叶片持绿性,进而提高马铃薯产量。

2.2 不同处理对马铃薯出苗率的影响

不同处理的马铃薯出苗率为98.8%~99.7%。各处理出苗率与对照差异不显著。使用生物源农药对马铃薯种薯进行拌种后,其出苗率之间差异不显著,香芹酚、寡糖·链蛋白和芸苔素内酯对马铃薯出苗率的影响与当地普通药剂霜脲·锰锌和清水(CK)处理对马铃薯出苗率的影响一致,可以在生产中进行马铃薯拌种处理。

2.3 不同处理对马铃薯产量、大中薯率的影响

由表2 可知,不同处理的马铃薯大中薯率为63.2%~71.3%。香芹酚、寡糖·链蛋白和芸苔素内酯处理的大中薯率与对照差异达显著水平,但各生物源农药处理之间大中薯率差异不显著。各处理的大中薯率均较对照高,以寡糖·链蛋白处理的大中薯率最高,为71.3%,较清水(CK)处理高8.1 个百分点。因此,生物源农药处理可提高马铃薯的大中薯率,提高商品率,在同等条件下,提高种植马铃薯的经济效益。

表2 不同处理对马铃薯产量、大中薯率的影响Table 2 Effects of different treatments on yield and large- and medium-sized tuber rate

各处理的产量均较对照高,以寡糖·链蛋白处理的产量最高,为28 808 kg/hm2,较清水(CK)处理增产10 041 kg/hm2,增产率53.5%,其次是香芹酚处理,是27 692 kg/hm2,与清水(CK)处理相比,增产率47.6%。各处理的产量与对照差异达极显著水平。各生物源农药处理之间产量差异达显著水平,依次是寡糖·链蛋白、香芹酚和芸苔素内酯,同时,这些生物源农药与霜脲·锰锌处理产量差异达显著水平。在生产上,采用生物源农药拌种和田间喷施,可显著提高马铃薯产量。

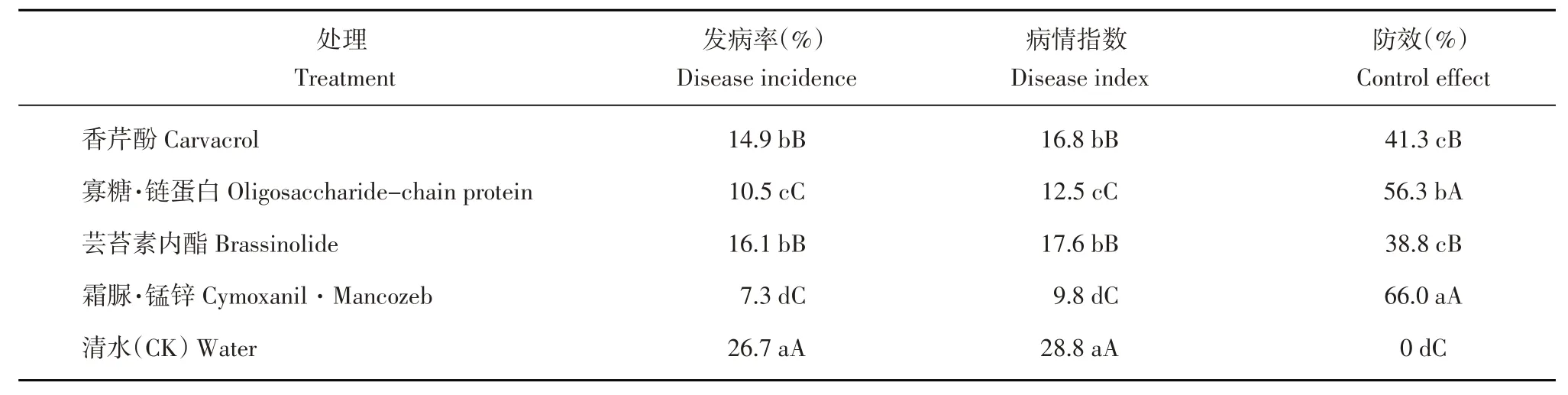

2.4 不同处理对马铃薯晚疫病的防效

从表3 可看出,各处理对马铃薯晚疫病的发病率、病情指数及防效的影响达到极显著水平,说明不同药剂对马铃薯晚疫病的防控明显优于对照处理,对照处理的田间发病率和病情指数均显著高于其他处理,而防效显著低于其他处理。各处理马铃薯晚疫病的发病率以寡糖·链蛋白处理为最低,平均是9.5%,较清水(CK)处理低11.7个百分点。病情指数以寡糖·链蛋白处理为最低,平均是11.6,较清水(CK)处理低11.7。防效以寡糖·链蛋白处理为最好,平均是49.8%。生物源农药对马铃薯晚疫病的防效较其他处理好。

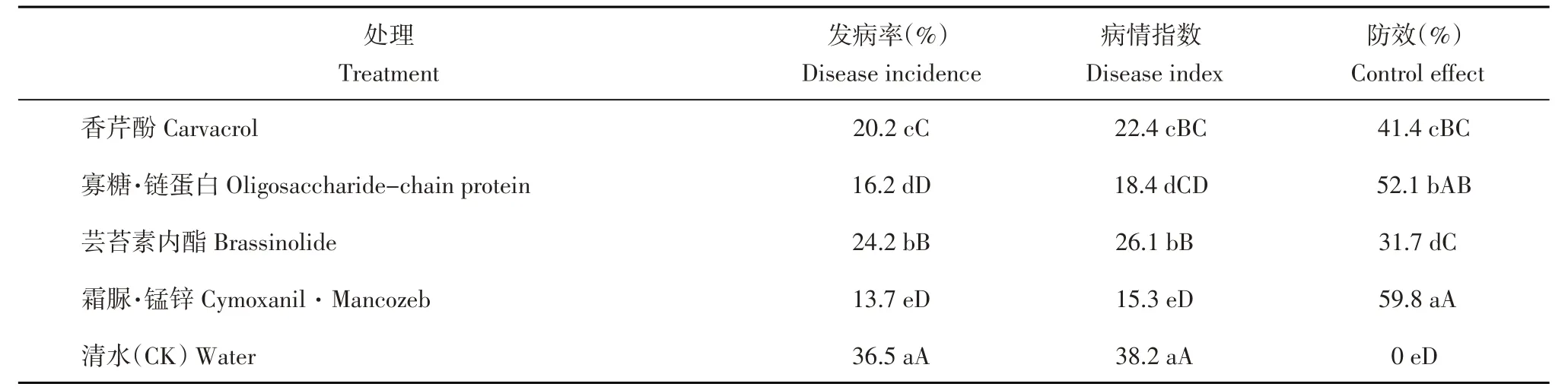

2.5 不同处理对马铃薯早疫病的防效

从表4 可看出,各处理与清水(CK)相比,对马铃薯早疫病的发病率、病情指数及防效的差异达极显著水平,说明不同药剂对马铃薯早疫病的防控明显优于清水(CK)处理,清水(CK)处理的田间发病率和病情指数均显著高于其他处理,而防效显著低于其他处理。各生物源农药对马铃薯早疫病的防效差异达显著水平,但其防效均低于霜脲·锰锌。对马铃薯早疫病的防治,霜脲·锰锌优于各生物源农药。

表3 不同处理对马铃薯晚疫病田间防效的影响Table 3 Effects of different treatments on field control effect of potato late blight

表4 不同处理对马铃薯早疫病田间防效的影响Table 4 Effects of different treatments on field control effect of potato early blight

2.6 不同处理对马铃薯黑痣病的防效

从表5 可看出,对马铃薯黑痣病的防效,香芹酚和寡糖·链蛋白处理差异不显著,但二者与芸苔素内酯、霜脲·锰锌、清水(CK)处理差异达极显著水平。各处理与清水(CK)相比,对马铃薯黑痣病的发病率、病情指数及防效的差异达极显著水平,说明不同药剂对马铃薯黑痣病的防控明显优于清水(CK)处理。生物源农药对马铃薯黑痣病的防治有显著影响。

2.7 不同处理对马铃薯疮痂病的防效

从表6可看出,霜脲·锰锌处理对马铃薯疮痂病的防效好于生物源农药,达极显著水平(寡糖·链蛋白除外),各生物源农药之间的防效差异达显著水平。因此,生物源农药对马铃薯疮痂病的防效尽管不如化学农药,但还是有一定的效果。同时,各处理与清水(CK)相比,对马铃薯疮痂病的发病率、病情指数及防效的差异达极显著水平,说明不同药剂对马铃薯疮痂病的防控明显优于清水(CK)处理。

表5 不同处理对马铃薯黑痣病田间防效的影响Table 5 Effects of different treatments on field control effect of potato black scurf

表6 不同处理对马铃薯疮痂病田间防效的影响Table 6 Effects of different treatments on field control effect of potato scab

3 讨 论

2015 年,国家农业部提出了“农药化肥双减”和“农药零增长”的概念和目标,大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药,替代高毒高残留农药是主要的技术措施[13]。据统计,由于农药的使用,每年挽回的粮食作物产量约为总产量的7%[14]。开发应用对有害生物高效、对非靶标生物安全、易分解、且分解产物对环境无损害的生物农药是替代化学农药的首选产品之一[15]。随着人们环保意识的增强,对生态环境无污染的生物源农药在近几年的推广中越来越受到市场的青睐,也符合中国发展生态农业的战略方针。安定区马铃薯种植面积大,各类马铃薯病害时有发生。采用优良抗病品种、轮作倒茬、培育健薯等栽培措施能有效预防马铃薯病害的发生,但药物对马铃薯病害的防治仍是目前最有效的方法。在马铃薯病害防治过程中,该地主要以化学农药如代森锰锌、甲霜锰锌、氟菌·霜霉威、霜脲氰、氢氧化铜等为主,对生物源农药的使用很少。为进一步验证生物源农药对马铃薯病害防治的效果,试验引进生物源农药香芹酚、寡糖·链蛋白和芸苔素内酯,以当地近几年来马铃薯主发的4 种病害为调查对象,分析研究其对马铃薯病害的防治效果。

试验结果表明,拌种和田间喷施生物源农药,能延长马铃薯的生育期,对马铃薯的出苗影响不显著;对马铃薯晚疫病、早疫病、黑痣病、疮痂病的防效与对照相比差异达极显著水平,以寡糖·链蛋白、香芹酚处理的防效表现最好。可以看出,生物源农药对马铃薯的正常生长发育不会造成影响,但该试验在马铃薯生育期内单一喷施一种生物源农药防治马铃薯病害,从病害防治的原则来看,易产生抗药性和防治效果不理想的问题。2018 年该地马铃薯病害属中度发生年份,3 种生物源农药对马铃薯病害的防效与对照相比差异达极显著水平,说明生物源农药对马铃薯病害的防治具有显著作用,因此,使用生物源农药是发展绿色生态农业的选择。该研究结果与相关领域研究具有相似性,李培玲[16]研究指出利用植物免疫蛋白质农药—6%寡糖·链蛋白可湿性粉剂针对大田马铃薯进行晚疫病防治,晚疫病推迟10 d 左右发病,对晚疫病具有预防作用;与杀菌剂配合施药,可以提高化学农药的药效。由于该试验只进行了1 年,试验数据缺乏相互印证,每年当地气候条件、病害发生程度等都有很大不同,生物源农药的防控效果也会有很大差别。因此,在旱作区,应继续加大对生物源农药的应用试验,并尝试与其他化学农药在马铃薯病害防治中交替配合使用,观察其防治效果和对马铃薯产量的影响。