喀斯特石漠化及土地利用变化的地貌分异特征

——以贵州省关岭贞丰花江石漠化综合示范区为例

尹林江, 周忠发, 朱昌丽, 尚梦佳

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院/地理与环境科学学院, 贵州 贵阳 550001;2.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳 550001)

土地利用变化是人类社会经济活动行为与自然生态过程交互和链接的纽带,是人类活动行为对陆地表层自然生态系统影响的最直观表现[1-2],影响着大气、水文、生态等各种地表活动,已成为全球变化研究的核心内容[3-6]。地形地貌作为自然环境的重要因素,直接影响着地表各种物质与能量的交换[7],从而在一定程度上决定着土地利用的方向与方式[8-10]。因此,地形地貌与土地利用之间关系的研究,对于人类社会经济活动与自然生态和谐发展,以及土地合理利用都具有重要意义。自20世纪90年代初,我国就建立了土地利用变化的数据库,为后人研究提供了数据与方法的支持。关于地形地貌与土地利用变化之间关系的研究也层出不穷,研究范围包含了我国南部[11]、西南部[12]和北部[13]等区域。研究区多为丘陵、平原等非喀斯特地区。但对于喀斯特地区,尤其是西南喀斯特山区的研究较少。近年来,国家也对喀斯特石漠化地区开展了一系列治理,如退耕还林、封山绿化、石漠化专项治理等,取得了很好的成效[14-16]。在石漠化地区,如何在不损害农民利益的基础上,合理地对石漠化进行治理,是学者们一直在探求的主要方向。由于受地域环境的影响,如何在石漠化区域进行可持续发展,由此对于人类的社会经济活动与石漠化的相关性研究则必不可少[17-18],而对于不同的地貌环境下,地貌与人类活动的关系,则为其中的研究内容之一。高渐飞[19]和潘方杰[20]等人分别对不同地貌下的石漠化分布规律、土地利用类型的结构差异及其主导性进行了研究,研究[21]表明不同地貌类型下,石漠化发生的主导土地利类型不同,不同地貌下的主导土地利用类型也存在差异;而复杂的地貌形态特征对土地利用变化影响突出,退耕还草政策和城镇化发展是其主要驱动力。上述均只是运用常用的方法对小范围的进行简单分析,由此程维明和毛蒋兴等人[22-24]利用地形综合指数、地形分布优势指数、土地利用转移分布指数、土地利用变化速度等指标,对大范围的土地利用变化与地形因子之间的关系进行了相关分析。学者们从各个方面对土地利用和地貌进行了研究,但对于喀斯特地区土地利用变化的地貌分异特征,以及土地利用、石漠化和地貌三者之间的联系,还需进一步探讨。因此,本文以具有多年研究基础的花江石漠化生态综合治理示范区为研究区域,探讨石漠化地区土地利用变化的地貌分异特征,揭示不同地貌环境下土地利用时空变化的特征和规律,为石漠化地区土地的合理利用以及石漠化地区土地利用变化和地形地貌研究提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

以贵州省关岭贞丰花江石漠化综合示范区为例(以下简称“花江示范区”),位于贵州省西南部关岭县和贞丰县交界处的北盘江花江段河谷两岸,地理范围为105°35′00″—105°43′05″E,25°37′20″—25°42′36″N。花江示范区总面积为51.62 km2,其中喀斯特面积为45.38 km2,占区域总面积的87.9%。地势西高东低,河谷深切,海拔450~1450 m,相对高差1 000 m,年均降水量1 100 mm[25]。由于地下岩溶发育垂直裂隙、节理、孔隙,降雨快速下渗为地下水,且地下水埋藏深(>200 m),地表干旱频发。北盘江北岸是典型峰丛、台地地貌,南岸发育峰丛、峰丛深洼地地貌类型;土壤以石灰土为主,土层薄,且不连续[26],呈斑块状分布,土壤质地黏重、团粒结构缺乏,水分含量低、易干,富含钙质,土壤生产力低,土地质量差。花江示范区的社会经济曾经以简单、粗放的农业为主,人们经济收入低,生活贫困。随着一系列政策和研究项目的开展,土地利用格局、传统农业生产方式发生改变,外出务工、果园、养殖成为当地的主要经济来源,由此可见土地利用与社会经济之间存在密切联系。

1.2 数据来源

研究数据主要包括DEM、土地利用、石漠化数据及地貌数据。DEM数据由地理空间数据云下载所得;土地利用数据、石漠化数据、地貌数据为2005,2010和2013年的数据,主要为前期团队研究所得[27];研究区行政区划数据由地图数字化所得。为了便于研究,根据《土地利用现状分类(GB/T21010-2007)》[28],并参照彭睿文[14]对研究区土地利用的分类,将土地利用现状分为耕地、园地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地7种类型;借鉴熊康宁[29]等的研究成果,将研究区分为喀斯特地区和非喀斯特地区,将喀斯特区石漠化等级由低到高依次划分为无石漠化、潜在石漠化、轻度石漠化、中度石漠化、强度石漠化、极强度石漠化6个等级;地貌单元信息如表1和图1所示。

图1 花江示范区地貌图

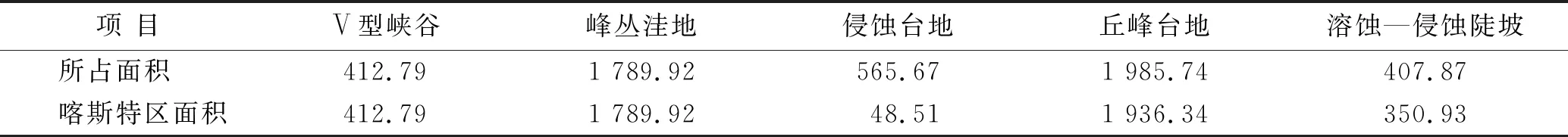

表1 研究区地貌类型划分 hm2

1.3 研究方法

1.3.1 地形分布指数 为研究不同土地利用类型在各地貌条件下的变化情况,同时消除各土地利用类型面积量纲对不同土地利用类型在不同地貌单元上分布频率可比性的影响,本文采用了标准化、无量纲的地形分布指数[30]进行研究。计算公式为:

P=(Sie/Si)/(Se/S)

(1)

式中:P为地形分布指数;Sie为第e种地形位下第i种土地利用类型的面积(hm2);Si为整个研究区第i种土地利用类型的总面积(hm2);Se为整个研究区第e种地形位的总面积;S为研究区总面积(hm2)。P值越大,说明该土地利用类型在区域分布得越多;相反,这说明该土地利用类型出现得少。P>1时,表明该地貌类型为土地利用类型分布的优势区域;P<1时,表明土地利用类型对地貌类型具有较强的选择性;P=1时,表明某土地利用类型在某地貌上的比例与研究区内该土地利用类型的比例相当[31]。

1.3.2 土地利用程度综合指数 采用土地利用程度综合指数[32],可以定量分析不同阶段土地利用的地貌分异规律,且可以通过多种土地利用类型变化的综合结果反映土地利用的广度和深度。参照土地利用程度分级标准[33],将研究区土地利用分为4个等级:未利用地的分级指数为1;林地、草地、水域的分级指数为2;耕地、园地的分级指数为3;建设用地的分级指数为4。其计算公式为:

(2)

式中:La为土地利用程度综合指数,范围为La∈[100,400] ;Ai为第i级土地利用分级指数;Ci为第i类土地利用面积的比例;n为分级的数目。

2 结果与分析

2.1 土地利用面积变化和石漠化面积变化

2.1.1 土地利用面积变化 2005—2013年间,花江示范区土地利用的变化情况详见表2。从表2可以看出,草地、建设用地、林地、未利用地和水域的面积有所增加,草地、林地的面积在2005—2010年间有所减少,未利用地的面积呈先增加后减少变化态势,但总体上增加了0.15 hm2。水域面积相对于2005年整体增加了42.68 hm2,增长了0.94%,在所有土地利用类型中面积增加最大,这是由于北盘江下游修建董箐水电站,河道水位上升,河面变宽所致。耕地、园地的面积在减少,2013年园地的面积相对于2005年的面积减少了58.75 hm2,下降了1.29%。

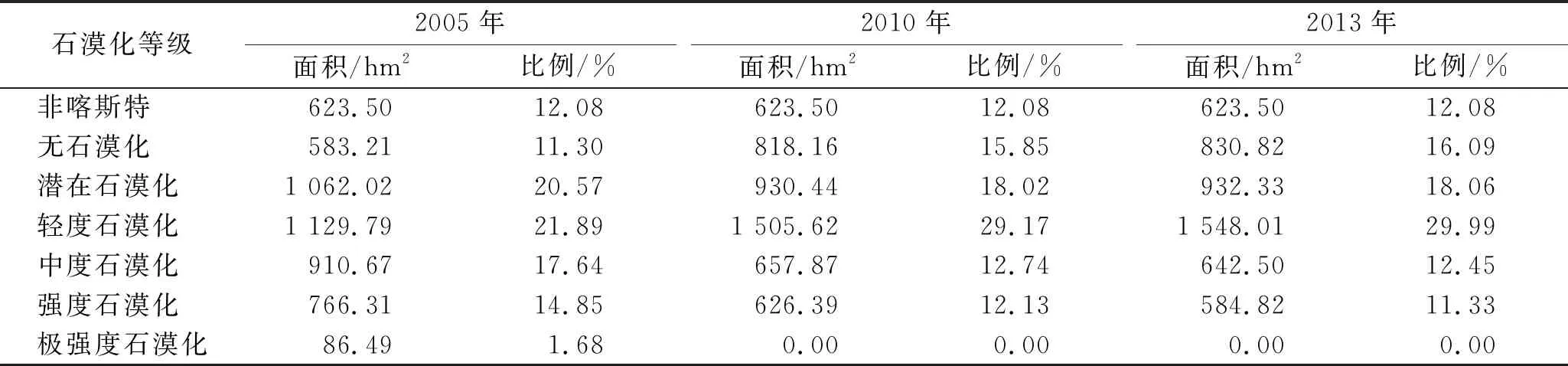

2.1.2 石漠化面积变化 2005—2013年的喀斯特区石漠化的变化详见表3。由表3可见,在8 a间喀斯特区无石漠化的面积在增加,2010年相对于2005年增加了4.55%,2013年在2010年的基础上增加了0.24%。轻度石漠化在2005—2010年间增加了7.28%,2010—2013年间增加了0.82%。2005—2013年潜在石漠化、中度石漠化、强度石漠化和极强度石漠化的面积在减少,其中中度石漠化面积减少了5.19%;强度石漠化面积减少了3.52%;潜在石漠化面积减少了2.51%; 极强度石漠化面积减少了1.68%,在2010年时,极强度石漠化就完全转为其他等级的石漠化。总体而言,石漠化的面积有所减少,石漠化程度正在逐渐减轻。

表2 喀斯特区2005-2013年土地利用变化

表3 喀斯特区2005-2013年石漠化变化

2.2 土地利用的地貌分异特征

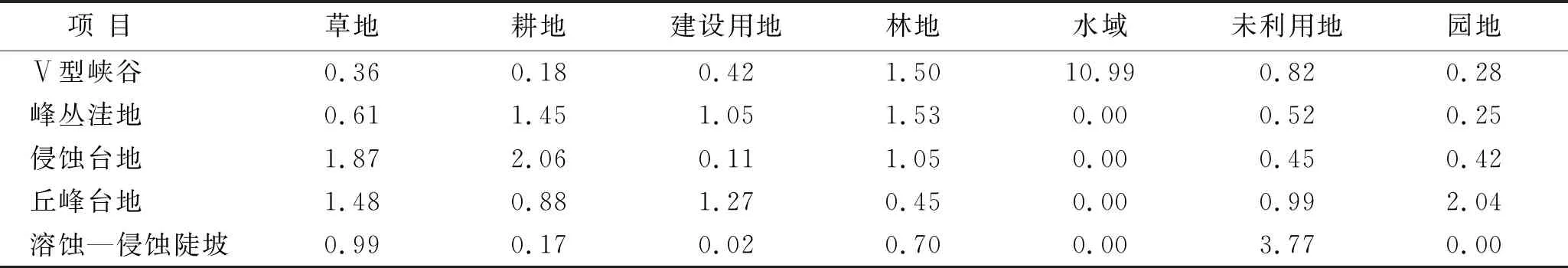

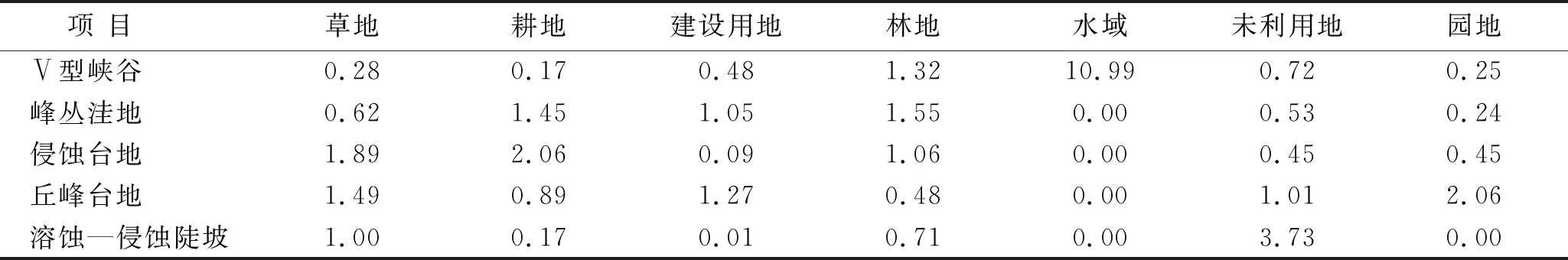

从2005,2010和2013年的地形分布指数来看(表4—6)。2005年,草地的优势分布区为侵蚀台地和丘峰台地;耕地的优势分布区为峰丛洼地和侵蚀台地,分布指数为1.87和2.06;建设用地的优势分布区为峰丛洼地和丘峰台地;林地的优势分布区在Ⅴ型峡谷、峰丛洼地和侵蚀台地;水域的优势分布区在Ⅴ型峡谷;未利用地的优势分布区在溶蚀—侵蚀陡坡,分布指数为3.77;园地的优势分布区在丘峰台地,这是由于从本世纪初期,对花江示范区的石漠化进行治理,发展该区的农业,进行花椒和火龙果的种植。与2005年相比,2010的耕地、建设用地、林地、水域和园地的优势分布区没有改变,但林地在Ⅴ型峡谷地貌上的分布优势有所下降,这是由于2009年8月20日下游的董箐水电站开始蓄水,水位上升,使得植被被水淹没;草地的优势分布区增加了溶蚀—侵蚀陡坡区,此时P=1,草地在溶蚀—侵蚀陡坡上的比例与草地在研究区内的比例相当;未利用地的优势分布区增加了丘峰台地,在2005年时,丘峰台地以草地、建设用地和园地为主。

在2010—2013年间,除了草地在溶蚀—侵蚀陡坡上的分布优势有所增加,其余土地利用类型的优势分布区域没有明显的变化,说明该期间各土地利用类型的地貌分异基本稳定。总体而言,建设用地、园地、水域和耕地在不同的地貌之间一直保持着较强优势分布区的稳定性。草地的分布区在溶蚀—侵蚀陡坡的分布指数有所增加,主要是农业生产方式转变提高了草地对地貌的选择性。林地的优势分布区一直都较为广泛,只在2005—2010年间,在Ⅴ型峡谷区额度分布指数有所下降,这主要是距花江示范区20 km的北盘江下游修建董箐水电站所致,这也是其他地类在Ⅴ型峡谷区分布指数下降的原因。未利用地优势分布区2010年后就趋于稳定,主要为丘峰台地和溶蚀—侵蚀陡坡。从各地类在不同地貌的分布指数变化幅度可以看出,相对于其他地类,建设用地、园地和水域对地形地貌的选择性更强。

表4 研究区2005年各地类在不同地貌上的分布指数

表5 研究区2010年各地类在不同地貌上的分布指数

表6 研究区2013年各地类在不同地貌上的分布指数

2.3 土地利用转移的地貌分异特征

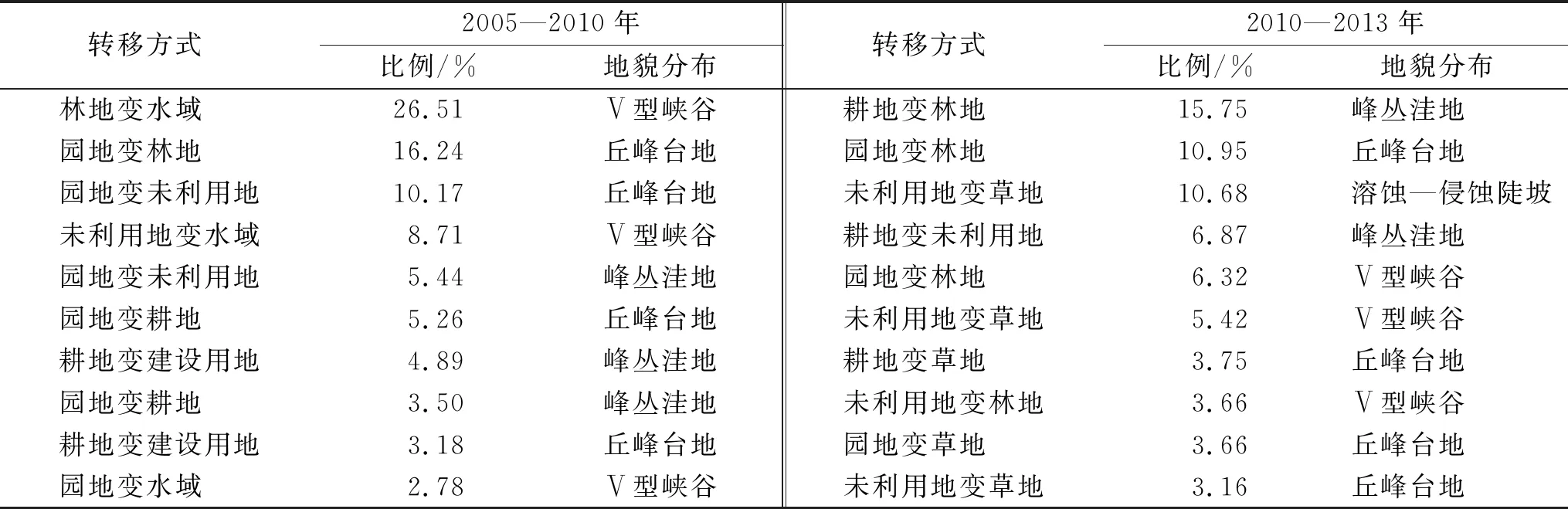

通过对土地利用转移变化和地貌的分析,得到了不同时期土地利用转移的地貌分布情况,这里选取了不同地类转移面积占该期间转移总面积百分比前10的转移类型及其发生的地貌分布(表7)。

从表7可以看出,在2005—2010年间,土地利用变化的主要地貌区为丘峰台地区和Ⅴ型峡谷区。土地利用变化最明显的是发生在Ⅴ型峡谷区的林地向水域的转移,其次是发生在丘峰台地的园地变林地;在2010—2013年间,土地利用最明显的是发生在峰丛洼地的耕地变林地,其次是发生在丘峰台地上的园地变林地。从地貌类型来看,发生转移变化频率最高的是丘峰台地,其次是溶蚀—侵蚀陡坡,Ⅴ型峡谷发生变化最少。

表7 不同时期土地利用转移的地貌分布情况

从整体上来看,在2005—2010年间,土地利用变化主要集中在丘峰台地的查尔岩村和银洞湾村以及Ⅴ型峡谷区。在丘峰台地区多为园地转为其他地类,斑块面积大且集中成片,而Ⅴ型峡谷区,以其他地类转为水域为主,呈条带状分布,这是由于2009年8月20日北盘江下游的董箐水电站开始蓄水,水位上升,河面变宽,其他地类被水淹没所致。溶蚀—侵蚀陡坡区几乎无土地利用变化发生,位于丘峰台地的峡谷村和位于侵蚀台地的坝山村和木工村存在少量变化,主要为林地转为建设用地和耕地转为未利用地。在2010—2013年间,土地利用变化在整个区域呈零散分布。土地利用变化的地貌区则以溶蚀—侵蚀陡坡、峰丛洼地和丘峰台地为主。未利用地转为草地的斑块主要在研究区西北角的溶蚀—侵蚀陡坡区和坝山村与木工村的溶蚀—侵蚀陡坡区,部分位于研究区西北角的Ⅴ型峡谷区。丘峰台地区园地转为林地的斑块面积最大,主要集中在查尔岩村委附近。在峰丛洼地区,耕地转为林地、耕地转为未利用地的斑块面积较大,多呈条状。在丘峰台地的峡谷村,其土地利用变化斑块数明显增加,多为其他地类转为草地和林地。

2.4 土地利用程度的地貌分异特征

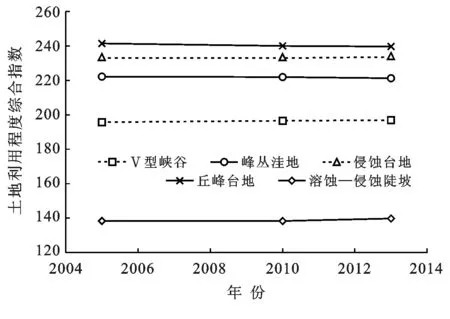

从土地利用程度的时间变化上来看(图2),Ⅴ型峡谷和溶蚀—侵蚀陡坡区土地利用程度存在细微上升,其他地貌的土地利用程度未发生明显的变化,土地利用程度的地貌分异特征趋于稳定。Ⅴ型峡谷区的变化,主要还是由于下游修建水库蓄水所致。溶蚀—侵蚀陡坡区的变化(表7),主要是从未利用地转变为草地,这和国家的生态建设有密切关系。各时期土地利用程度大小在不同时期均表现为:侵蚀台地>峰丛洼地>丘峰台地>Ⅴ型峡谷>溶蚀—侵蚀陡坡。

图2 不同时期不同地貌的土地利用程度综合指数

2.5 不同地貌环境下石漠化的发生率与强度结构差异

由表8—9可知,从整体上看溶蚀—侵蚀陡坡区已石漠化发生率最高,2005年为82.06%,2013年为78.16%;其次为丘峰台地区,2005和2013年分别为70.89%和70.23%;Ⅴ型峡谷区已石漠化发生率最低,2005和2013年分别为42.04%和32.95%。采用中度及以上石漠化面积比例来衡量石漠化强度,在2005年时,其表现为溶蚀—侵蚀陡坡区最高,比例和为61.32%,接近2/3土地发生了中度以上石漠化;其次为峰丛洼地区,比例和为38.82%;Ⅴ型峡谷区最小,比例和为26.15%。在2013年时,中度及以上石漠化面积有所下降,石漠化强度最高的为溶蚀—侵蚀陡坡区,比例和为46.38%;其次为侵蚀台地区,比例和为33.37%,相比于2005年,下降了5.45%;Ⅴ型峡谷区最小,比例和为12.19%,相比2005年下降了13.96%。通过比较分析,2005和2013年各地貌环境下已石漠化面积的大小比均为:丘峰台地>峰丛洼地>溶蚀—侵蚀陡坡>Ⅴ型峡谷>侵蚀台地;2005年已石漠化面积比例大小比为:溶蚀—侵蚀陡坡>丘峰台地>侵蚀台地>峰丛洼地>Ⅴ型峡谷,2013年的已石漠化面积比例大小变动为:溶蚀—侵蚀陡坡>侵蚀台地>丘峰台地>峰丛洼地>Ⅴ型峡谷,丘峰台地已石漠化面积比例有所减少。相比较,从生态退化广度上来看,丘峰台地区已石漠化面积最大,说明其生态环境退化广度最大,峰丛洼地区次之,溶蚀—侵蚀陡坡区和Ⅴ型峡谷区居于中间,侵蚀台地区退化广度最小;从生态退化程度来看,溶蚀—侵蚀陡坡区已石漠化面积比例最大,说明其生态环境退化程度最大,丘峰台地区和侵蚀台地区次之,峰丛洼地区居中,Ⅴ型峡谷区生态环境退化程度最小。但总体而言,生态环境均有所改善,这与研究区的石漠化治理密切相关。

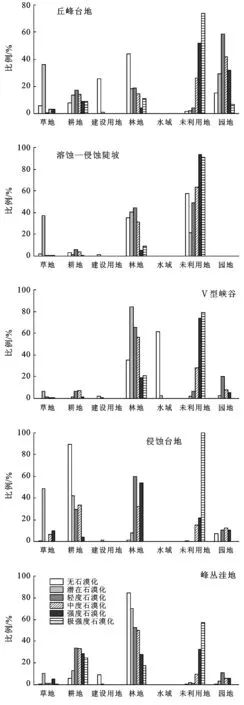

2.6 不同地貌环境下不同石漠化等级在各土地类型中的分布

由于2010年的分布情况与2013年接近,无明显变化,因此,只研究2005和2013年的不同等级石漠化在各土地类型中的分布(图3—4)。

表8 研究区2005年不同地貌环境石漠化类型分布

表9 研究区2013年不同地貌环境石漠化类型分布

注:已石漠化=轻度及以上是石漠化(轻度+中度+强度+极强度)。

2.6.1 无石漠化和潜在石漠化 ①无石漠化。2005年,丘峰台地区和峰丛洼地区以林地为主,分别占44.04%和84.27%;溶蚀—侵蚀陡坡区以未利用地和林地为主,分别占57.84%和35.12%;侵蚀台地区以耕地为主,占89.17% ; Ⅴ型峡谷区以林地和水域为主,分别占35.54%和61.76%。在2013年时,丘峰台地区在2005年基础上增加了建设用地,分别占48.40%和24.55%;溶蚀—侵蚀陡坡区未变,但在2005年基础上未利用地有所增加,分别为63.88%和32.71%;侵蚀台地区以耕地为主,占83.71%;峰丛洼地区以林地为主,占86.55%,相比2005年有所增加;Ⅴ型峡谷区以水域和林地为主,分别占36.15%和60.68%。 ②潜在石漠化。2005年,丘峰台地区以草地和园地为主,分别占35.85%和29.11%;溶蚀—侵蚀陡坡区以草地和林地为主,分别占36.96%和40.37%;侵蚀台地区以草地和耕地为主,分别占48.88%和41.81%;峰丛洼地区和Ⅴ型峡谷区以林地为主,分别占70.19%和84.60%。在2013年时,丘峰台地区主要土地类型未变,分别占37.40%和28.26 %;溶蚀—侵蚀陡坡区以草地和林地为主,分别占34.53%和43.12%;侵蚀台地区以草地和耕地为主,分别占51.04%和43.66%,相比2005年有所增加;峰丛洼地区和Ⅴ型峡谷区以林地为主,分别占61.66%和69.99%,相比2005年分别下降了8.53%和14.61%。

2.6.2 轻度石漠化 在2005年,丘峰台地区以园地为主,占56.68%;溶蚀—侵蚀陡坡区以未利用地和林地为主,分别占48.96%和44.47%;侵蚀台地区、峰丛洼地区和Ⅴ型峡谷区均以林地为主,分别占60.04%,52.79%和65.64%。在2013年时,丘峰台地区以园地为主,占52.64%;溶蚀—侵蚀陡坡区以未利用地和林地为主,在2005年基础上未利用地有所增加,分别为49.09%和42.52%;侵蚀台地区和峰丛洼地区以林地和耕地为主,林地分别占60.81%和50.74%,耕地分别占27.63%和37.56%;Ⅴ型峡谷区以林地为主,占54.49%,下降了11.15%。

2.6.3 中度石漠化 在2005年,丘峰台地区以未利用地和园地为主,分别占26.28%和41.87%;溶蚀—侵蚀陡坡区和Ⅴ型峡谷区以林地和未利用地为主,林地分别占31.56%和56.35%,未利用地分别占63.48%和28.12%;侵蚀台地区和峰丛洼地区以耕地和林地为主,耕地分别占33.51%和33.20%,林地分别占31.97%和49.98%。2013年时,丘峰台地区以未利用地和园地为主,分别占42.14%和38.57%,在2005年基础上未利用地增加了15.86%,园地减少了31.51%;溶蚀—侵蚀陡坡区以未利用地为主,占91.34%,未利用地增加了27.86%,而林地则减少了27.44%;侵蚀台地区以耕地和林地为主,分别占27.06%和30.64%;峰丛洼地区以耕地、林地和未利用地为主,分别占23.19%,36.42%和30.96%,在2005年基础上耕地和林地相对减少了10.10%和13.56%,而未利用地则增加了21.25%;Ⅴ型峡谷区以林地和未利用地为主,分别占29.03%和42.99%,相比2005年,林地区减少了27.32%,未利用区则增加了14.87%。

2.6.4 强度石漠化及极强度石漠化 ①强度石漠化。2005年,丘峰台地区主要发生在未利用地和园地,分别占51.63%和31.86%;溶蚀—侵蚀陡坡区和Ⅴ型峡谷区以未利用地为主,分别为93.52%和73.62%;侵蚀台地区以林地和未利用地为主,分别占53.89%和21.70%;峰丛洼地区主要发生区为耕地、林地和未利用地地区,分别占28.80%,28.15%和32.16%。在2013年时,丘峰台地区以未利用地和园地为主,分别占49.37%和31.13%,相比2005年有所下降;溶蚀—侵蚀陡坡区和Ⅴ型峡谷区以未利用地为主,分别为89.48%和64.49%;侵蚀台地区以林地和未利用地为主,分别占50.20%和21.27%;峰丛洼地区以耕地、林地和未利用地为主,分别占28.51%,26.15%和34.38%。 ②极强度石漠化。2005年,丘峰台地区、溶蚀—侵蚀陡坡区和侵蚀台地区均以未利用地为主,分别占73.72%,90.54%和100%;峰丛洼地区以林地和未利用地为主,分别占为17.49%和57.21%;Ⅴ型峡谷区以林地和未利用地为主,分别占20.78%和79.22%。经过近10 a的石漠化治理,极强度石漠化就完全转为其他等级的石漠化,因此,2013年没有极强度石漠化的分布。

图3 研究区2005年不同地貌环境石漠化土地类型分类

图4 研究区2013年不同地貌环境石漠化土地类型分类

3 讨论与结论

3.1 讨 论

不同地貌类型下土地利用分异是土地利用受多种地形因子影响的结果[34]。石漠化是岩溶山区脆弱生态系统与人类不合理经济活动相互作用而造成的土地退化过程[35-36],不同等级石漠化与不同土地利用类型存在着相关性[37]。从不同地貌类型及石漠化等级的复合视角研究土地利用类型对探究岩溶山区土地利用具有重要的意义。研究区由于退耕还林还草政策的实施以及石漠化治理的开展,耕地和园地的面积有所下降,大量的未利用地转为草地和林地;建设用地、园地、水域和耕地在不同地貌之间一直保持着较强优势分布区的稳定性,而草地和林地在各地貌分布指数均有所增加;不同地貌环境下石漠化的发生率也在不断改变,强度和极强度石漠化发生率降低甚至消失。随着人口增长、经济发展和城镇化水平的提高,大量耕地转为建设用地,主要分布在丘峰台地区和峰丛洼地区,沿交通线呈轴带状延伸。从不同地貌环境下不同石漠化等级在各土地类型中的分布探讨情况来看,不同等级石漠化在不同地貌环境下均有其较为稳定的土地类型,如丘峰台地区石漠化主要发生在园地和未利用地中;溶蚀—侵蚀陡坡区石漠化主要发生在未利用地中;侵蚀台地区和峰丛洼地区石漠化主要发生在耕地、林地和未利用地中;Ⅴ型峡谷区石漠化主要发生在林地和未利用地中。总体而言,岩溶山区复杂的地貌形态特征对研究区土地利用变化和石漠化变化产生了深刻影响,不同地貌环境、不同石漠化等级以及不同土地利用类型间均存在相互的联系。

许多学者虽对不同地貌环境下喀斯特石漠化与土地利用的关系进行了探讨,但其研究方法比较单一,仅仅运用叠加分析等方法对其进行了探讨,无法消除各土地利用类型面积量纲对不同土地利用类型在不同地貌单元上分布频率可比性的影响,也无法反映土地利用变化的程度。本研究则在前人研究基础上,采用地形分布指数和土地利用程度综合指数对三者之间的关系进行探讨研究。一方面运用土地利用数据和地貌数据,分析和探讨了喀斯特地区土地利用的地貌分异特征,弥补了该研究在喀斯特地区的不足;另一方面结合石漠化数据,探索了岩溶山区不同地貌环境下石漠化易于发生的主要地类,为后期的石漠化治理,提供了数据支持和决策依据。但由于数据的原因,在长时间尺度上的分析不足。后续研究则主要集中于探索该研究区在石漠化治理前后的长时间尺度上,石漠化地区土地利用的地貌分异特征,为喀斯特石漠化地区的治理提供更为精确的数据支持和理论支撑。

3.2 结 论

(1) 在2005—2013年间,土地利用方面,喀斯特区草地、建设用地、林地、未利用地和水域的面积有所增加,耕地、园地的面积在减少。在石漠化方面,喀斯特区无石漠化的面积在增加。

(2) 土地利用的地貌分异方面,每一个地类都有其存在的优势分布区。在2005—2013年间,除了水域在Ⅴ型峡谷的分布优势和草地在溶蚀—侵蚀陡坡的分布优势有所增加外,其余土地利用类型的优势分布区域没有明显的变化,说明该期间各土地利用类型的地貌分异基本稳定。

(3) 在土地利用程度的地貌方面,未发生明显的变化,土地利用程度的地貌分异特征趋于稳定。各时期土地利用程度大小在不同时期均表现为:侵蚀台地>峰丛洼地>丘峰台地>Ⅴ型峡谷>溶蚀—侵蚀陡坡。

(4) 在不同地貌环境下不同石漠化等级在各土地类型中的分布方面,石漠化主要发生在耕地、林地、园地和未利用地4种地类上。在2005—2013年间,石漠化程度在不同地貌环境的地类中总体呈较好转变。