并发嗜酸粒细胞增多的儿童非霍奇金淋巴瘤1例并文献复习

梁春婵,卫凤桂

(广州医科大学附属第一医院儿科,广东 广州 510120)

1 病历摘要

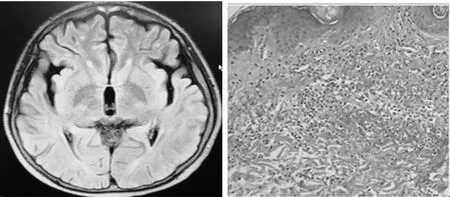

患儿男,13岁,因“乏力1年,睾丸肿大9个月,间断发热5个月” 于2018年10月8日入院。外院辅助检查:2018年5月30日血常规示:白细胞68.61×109/L,嗜酸粒细胞44.6×109/L,血红蛋白125 g/LL,血小板438×109/L。2018年7月18日骨髓细胞学(图1)检查示:有核细胞增生明显活跃,粒系占64.5%,红系占20.5%;粒系增生活跃,分类中中性杆状核粒细胞比值偏低,各阶段比值与形态大致正常,嗜酸性粒细胞占28.0%,形态大致正常。红系增生活跃,分类各阶段比值与形态大致正常,红细胞形态大致正常。淋巴与单核细胞比值及形态大致正常。全片共见巨核细胞421个,分类25个,其中原始巨核细胞3个,颗粒巨核细胞9个,成熟巨核细胞10个,产板巨核细胞2个,裸核巨核细胞1个,血小板易见,可见聚集。2018年10月7日血常规示:白细胞224×109/L,嗜酸粒细胞188×109/L,血红蛋白127 g/LL,血小板51×109/L。入院查体:生命体征平稳,精神欠佳,神志清,颜面部皮肤及结膜充血,背部皮肤有散在陈旧性点状皮疹,腰部有数个红色点状皮疹,压之不褪色,左手背、前臂可见网状瘀斑,瘀斑间皮肤苍白,指端发绀,左手背、前臂皮温低,未触及左侧桡动脉搏动。全身浅表淋巴结无肿大,心肺体查未见异常;肝肋下3 cm可触及,稍硬,无触痛,脾肋下2 cm处可触及,稍硬,无触痛,双侧睾丸肿胀,局部温度不高。右侧睾丸大小约5 cm × 3.5 cm,质软,无压痛。左侧睾丸大小约6.5 cm × 4 cm,质硬,无压痛。辅助检查示:总IgE正常,常见过敏原(牛奶、蛋清、虾等)、类风湿因子、抗核抗体谱十一项、cANCA、pANCA、曲霉菌抗原及隐球菌抗原等检测均为阴性。胸部CT检查示两肺弥漫多发病变(图2),结合临床,考虑嗜酸性粒细胞增多症肺部浸润。心脏彩超示左室及二尖瓣后瓣占位病变,结合临床,考虑Loffler心内膜炎改变。上肢动脉彩超示:左侧肱动脉、桡动脉、尺动脉内未见血流显示,考虑血栓形成可能。头颅MR检查(图3)示:脑白质多发变性(脱髓鞘、多发缺血灶),考虑嗜酸性粒细胞增多症颅内改变。皮肤活组织检查(图4)示:皮下血管内皮细胞肿胀,管内见嗜酸性粒细胞,管腔内见嗜酸性粒细胞,管腔周围见大量嗜酸性粒细胞、少量中性粒细胞及淋巴细胞浸润,有小灶坏死,未见肉芽肿病灶。免疫组化结果:SMA(血管壁+),特殊染色结果:GMS(-),革兰氏(-),抗酸(-),弹力纤维(部分血管壁+),组织改变符合皮肤嗜酸性粒细胞相关性疾病。睾丸活检(图5)示:肿瘤组织呈巢片状分布,部分区呈单行排列,瘤细胞大小较一致,胞浆少,核深染,有异型性,结合HE形态及免疫组化结果:CD20(+)、CD79a(+)、PAX5(+)、CD19(+)、TDT(+)、CD43(+)、CD10(+)、Vim(+)、Oct4(+)、CK(-)、SALL4(-)、CD(-)、CD5(-)、Desmin(-)、MyoD1(-)、Myogenin(-)、CD117(-)、Ki67约90%(+)、MPO(-)、CD30(-),病变为非奇金淋巴瘤,B细胞性,符合淋巴母细胞淋巴瘤。骨髓活检(图6)示:灶性分布的小圆细胞,瘤细胞胞浆少,有异型性,符合B淋巴母细胞淋巴瘤累及骨髓。通过病史、体查以及辅助检查结果,诊断B淋巴母细胞淋巴瘤(IV期)明确,但家属因经济原因放弃治疗。

图1 骨髓中可见增多的嗜酸性粒细胞 图2 两肺弥漫多发病变

图3 脑白质多发变性 图4 皮肤组织病理检查

图5 睾丸穿刺物病理检查 图6 骨髓病理检查

2 小结

高嗜酸粒细胞增多症(hypereosinophilia,HE)是指外周血2次检查(间隔时间>1个月)嗜酸粒细胞绝对计数>1.5×109/L和(或)骨髓有核细胞计数嗜酸粒细胞比例≥20%和(或)病理证实组织嗜酸粒细胞广泛浸润和(或)发现嗜酸粒细胞颗粒蛋白显著沉积(在有或没有较明显的组织嗜酸粒细胞浸润情况下)。HE可分为遗传性(家族性)、继发性(反应性)、原发性(克隆性)和意义未定(特发性)四大类[1]。结合病史、体查及辅助检查结果,可知该例患儿无嗜酸粒细胞增多症的家族聚集证据,无过敏、结缔组织、血管炎、真菌等继发原因依据,从而排除家族性、继发性这两大类,该患儿睾丸和骨髓组织病理活组织检查提示B淋巴母细胞淋巴瘤,考虑为原发性(克隆性)HE(HEn)。

HEn是指嗜酸粒细胞起源于血液肿瘤克隆,常伴PDGFRA、PDGFRB、FGFR1重排或PCM1-JAK2、ETV6-JAK2或BCR-JAK2融合基因[2-5]。嗜酸性粒细胞从骨髓中多能干细胞和造血祖细胞通过IL-5、IL-3和GM-CSF等细胞因子作用下不断补充生成[6]。其中IL-5最具特异性,它负责选择性扩增及从骨髓中释放嗜酸性粒细胞。IL-5和IL-3、GM-CSF都有共同的β链作为信号传导链,然而IL-5还有一条特殊的α链(IL-5Rα)转导信号。在IL-5诱导的信号转导中,包括Janus激酶信号转导、转录激活因子(JAK-STAT)通路、Ras-Raf-1 -MAP激酶通路,和促进细胞生长的PI3K-PKB通路[7]。虽然嗜酸粒细胞增多偶尔与霍奇金淋巴瘤相关,但在非霍奇金淋巴瘤病例中仅占5%[8],而在急性淋巴细胞白血病也非常罕见,发病率低于1%[9]。在大多数情况下,对于继发性HE,全身性糖皮质激素治疗是最有效和最迅速减少嗜酸粒细胞的方法,而原发性HE伴发多种骨髓肿瘤会对皮质类固醇耐药,可考虑采用TKI(如伊马替尼等),长期无病生存可能只有通过异基因造血干细胞移植才能实现[5,10]。