卢嘉锡:享誉中外的科学家和教育家

◆文/余敬斌冯晓蔚

提起卢嘉锡,大家都知道他曾任全国政协副主席、全国人大常委会副委员长,是享誉海内外的科学家,但关于他丰富多彩的人生故事,却很少有人知道。卢嘉锡(1915—2001)生于福建省厦门市,原籍台湾台南,祖籍福建省永定县。中国共产党党员。1934年毕业于厦门大学化学系。1939年在英国伦敦大学获博士学位,同年到美国加州理工学院学习和工作,1944年在马里兰州研究室参加美国国防研究工作时,曾获美国国防研究委员会颁发的成就奖。1987年获伦敦城市大学名誉科学博士学位,同年获比利时皇家科学院外籍院士称号。曾任厦门大学副校长、福州大学副校长、中国科学院福建物质结构研究所所长、中国化学会理事长、中国科协副主席、中国科学院院长、中国农工民主党中央主席、名誉主席等职。1955年被聘为中国科学院数理化学部委员(现称院士)。1973年,卢嘉锡在国际上最早提出固氮酶活性中心网兜模型,之后又提出过渡金属原子簇化合物“自兜”合成中的“元件组装”设想等问题,为我国化学模拟生物固氮等研究跻身世界前列作出了重要贡献。1979年被授予全国劳动模范称号。

“卢氏图表”命名在国际科学界崭露头角

从19世纪70年代,在中国兴起了到西方学习先进的科学文化的留学热。卢嘉锡大学毕业后,一直怀着科学救国的理想,在寻求出国留学的机会。直到1937年3月,他终于如愿以偿,考取第五届中英庚款博士学位,公费到英国伦敦大学化学系攻读博士学位。临出国时,负责中英庚款公费的董事长问卢嘉锡:“你将来学成之后有什么想法?”他毫不犹豫地回答:“回国,从事教育和科学研究——报效祖国!”

1940年,加州理工学院部分中国同学合影。前左起:钱学森、林木樟、卢嘉锡、袁家骝。

离开上海时,正值日寇进攻淞沪的第五天,战火纷飞、兵荒马乱……大轮船进不了上海港,旅客只能先由英国兵舰从上海码头送到吴淞口,再换乘载客邮轮。“八国联军战败国的赔款学生。”在船上,有些外国人这样讥骂中国留学生。卢嘉锡听了十分气愤:“庚子赔款”原是强加给被侵略国的不平等条约的产物!“中英庚款”是中国人“赔”给英国人的钱然后又退给中国用于培养留英学生和所谓的慈善事业,说到底中国留学生花的是自己国家的钱。为什么人格上遭到如此的侮辱?!国弱民受气,家贫子被欺!他为此而痛心疾首。战乱之秋,他更担心中国大陆也像当年中日“甲午战争”后的台湾那样沦为日本人的殖民地。

家园沦丧之苦,他早有耳闻,祖辈正是不堪做亡国奴才离台迁厦的。此时,他又想起十一二岁时随六叔父回台南探访祖籍地的所见所闻:老家的住宅与当年郑成功收复台湾时建造的赤嵌楼遥遥相对。他十分景仰民族英雄郑成功及其丰功伟业,可惜那已是历史。他当时看到的是日本殖民者的铁蹄下蹂躏了二三十年的祖籍地已不成样子,原先的房屋和田产已大多被变卖。六叔父告诉他,卢家入闽初期,父亲卢东启每隔一二年就回一趟台南。有一次父亲刚到台南,听说日本人要毁掉他高祖洁斋公种下的一颗“指甲花”树——那是卢氏家族在台传世的象征,连忙赶到现场,却只能眼睁睁地看着大树被锯倒。一时悲愤交加,事后竟出现视力模糊的症状,以后怎么治也治不好,落得双目失明。

国耻家仇,给这位年轻的学者留下的不是仰天长叹空悲切,他下定决心:一定要好好利用留学的机会,把外国先进的科学技术“拿”回来为我所用……他相信科学能够救国。

9月24日到达伦敦。卢嘉锡在伦敦大学师从萨格登教授,研究方向是放射化学研究,并在实际研究工作中首次成功制造出高度浓缩放射性的卤素化合物。由于成绩优异,他仅两年便取得伦敦大学物理化学专业哲学博士学位。

卢嘉锡的公费留学期限三年,卢嘉锡计划两年完成学业,用余下的时间做些研究工作。后经萨格登教授介绍,卢嘉锡于1939年8月,赴美加州理工学院师从后来两次荣获诺贝尔奖金的鲍林教授,任客座研究员。在鲍林教授的指导下,卢嘉锡开始了对结构化学的研究。卢嘉锡受鲍林影响很深,他不仅向鲍林学习了现代结构化学、单晶X射线衍射技术、气相电子衍射技术这些前沿化学知识,还承袭了鲍林的治学方法。1940年夏,卢嘉锡公费留学期限届满,准备回国。鲍林恳切挽留道:“你回国心切,我很理解。可是你的祖国正在打仗,你回去很难开展研究工作,还是暂时在这里,等战争结束后再回去吧。”卢嘉锡犹豫了很久,决定接受导师的建议。

在加州理工学院,卢嘉锡承担了多项研究课题,发表了一系列有影响的论文,有的成了该学术领域的经典文献。他设计的“等倾向魏森堡照相的LP因子倒数图”,为国际X射线结晶学界所广泛采用,并被收入《国际晶体数学用表》,以他的姓氏命名为“卢氏图表”。卢嘉锡此时已在国际科学界崭露头角。

1944年,美国战略形式逻辑研究机构破例为这位杰出的中国青年科学家敞开大门,聘任他为美国国防委员会第十三局马里兰研究室研究员,从事美国战时军事科学研究。美国国防当局力劝他参加原子弹有关研究,他都执意婉辞,因为他心中有数:一旦进入这个领域,便不会轻易让他回国。很快他以在燃烧和爆炸研究中的出色成绩,获得美国国防委员会颁发的科学研究与发展成就奖。

卢嘉锡身在美国而心系抗战中的祖国。第二次世界大战刚结束,他就毅然辞去国外的一切聘任,舍弃优越的待遇和科研条件,急切地搭乘旧金山驶往中国的第一艘允许搭客的客货两用轮,冒着随时可能触到大战期间布下的水雷的危险,满怀科学救国的热望,于1945年12月回到祖国。他在接受记者采访时说:应当把孔子大弟子曾参“吾日三省吾身”中的第一“省”——“为人谋而不忠乎”改为“为国家谋而不忠乎”,表露出他的炽热的报国情怀。

在教学和管理中显现领导才能

1946年元旦刚过,卢嘉锡就应聘回母校厦门大学任化学系教授兼主任。他深知科学的基础在教育,便把科学救国的满腔热情倾注到教育工作中。他好像不知疲倦,在讲坛上常常一站就是三四个小时,让洪亮的声音在厦大最大的教室里回响。他的授课内容崭新、见解精辟、方法独到、条理清楚,深受大家欢迎。教室里挤满了本系生、外系生和有关的讲师、助教。他的影响很快越出鹭岛,蜚声教育界。

早在1945年夏,浙江大学理学院胡刚复院长就预聘他担任化学系教授系主任,1946年冬他去浙江大学化学系讲物理化学,以偿还这笔“教债”。讲完学将离开杭州时,浙大一百多位教授和学生联名写信,热情地挽留他在浙大任教。1948年,他不得不又一次到西子湖畔讲学,以略慰渴慕他的浙大师生。后来卢嘉锡常在厦门、杭州之间来回穿梭讲课,异常忙碌。

就在卢嘉锡归国后不久,国民党便撕毁了双十协定,挑起了内战,中国由此进入解放战争时期。卢嘉锡对国民党的腐朽统治极为不满,对中国共产党的主张则十分拥护。1948年底,国民党在撤到台湾之前,想把大陆的人才也带到台湾去。蒋介石亲自拟了一个名单,把中国著名的科学家都列在名单上,卢嘉锡自然也在其列,但卢嘉锡坚决不去。他对同事们说:“台湾我是不去的,我不相信共产党来了我就不能做好工作!”

卢嘉锡终于和厦门大学化学系的学生一起迎来了新中国。对于人民政权的诞生,卢嘉锡由衷地感到高兴。他把新中国的成立当作自己获得了新生,立即全身心地投入到为新中国培养人才的工作中去。

然而,逃到台湾的蒋介石政权经常派特务到大陆来侦察,派飞机轰炸大陆。厦门正好地处东南沿海,与台湾最近,是蒋介石派兵袭扰的主要目标之一。在此情况下,厦门大学的教学工作受到了严重干扰,特别是理学院和工学院两个重点学院的教学工作受影响更大。为了防止意外,也为了有一个正常的教学环境,厦门大学于1951年春奉命疏散。

厦门大学这两个学院正是卢嘉锡领导的。福建省政府和厦门大学研究决定:这两个学院都转移到闽西的龙岩去,那里靠近内地,又有高山作掩护;为了分散目标,理学院疏散到龙岩东肖(即白上),工学院疏散到龙岩城关。经过一番准备,厦门大学开始了大疏散。在这次大疏散中,卢嘉锡表现出了很高的积极性和很强的组织能力。

他以一个科学家的思维,预先制订了一个详细的疏散计划,然后组织师生按计划进行。在全部疏散过程中,卢嘉锡对每一个环节都进行了认真检查,防止出现任何漏洞,整个疏散工作一环扣一环,十分紧凑。当师生们经过300公里跋涉走到龙岩时,眼前的景象把大家惊呆了,只见师生们的宿舍、食堂、教室等都已安排得井井有条。卢嘉锡院长站在那里指挥学生们装卸物资,一副指挥若定的样子。他的领导才干第一次展现在大家面前,使大家肃然起敬。在卢嘉锡指挥下,理学院和工学院的内迁工作十分顺利,很快就恢复了教学。

1986年10月,卢嘉锡在厦门大学作学术报告。

当时担任厦门大学校长的是《资本论》翻译者之一的王亚南。他专门到龙岩来检查工作,在对内迁工作表示满意的同时,也发现了卢嘉锡的领导组织才能,内心十分惊赞。不久,经王亚南提议,卢嘉锡被提升为厦门大学副教务长,同时兼任理学院和工学院的院长,后来又担任了研究部部长、校长助理。

担任校领导后,卢嘉锡开始参与厦门大学的重要决策工作。这样一来,他就要在厦门和龙岩之间来回跑,还要在龙岩城关和东肖之间来回跑。去厦门有汽车可乘,但在龙岩和东肖之间却只有一条蜿蜒起伏的山路。在这条路上,卢嘉锡不知徒步往返过多少趟,连当地人都熟悉了他的身影。

新中国成立后,卢嘉锡担任厦门大学副校长,期间他十分重视师资力量建设和设置,他千方百计网罗人才,从而大大提高了厦门大学化学系在高教界、学术界的影响。

1956年,国务院组成了以周恩来为首的科学规划委员会,着手考虑全国科技长远发展任务和目标,召集了600名科学家到北京共商大计。卢嘉锡也在其中,会议期间,他见到了周恩来总理以及李富春、陈毅、聂荣臻、郭沫若等领导人,结识了许多慕名已久的科学家。他参与了化学学科研究课题的讨论和制订。这使卢嘉锡的眼界更开阔了,更体会到国家建设对科学技术的迫切需要。

1960年,他又被任命为福州大学副校长,参与福州大学的创办工作。福州大学成立后,他除了担任该校的副校长外,还担任教授、博士研究生导师。随着福州大学的教学与科研步入正轨,卢嘉锡便逐渐将精力转向在中国科学院福建分院的工作,把主要精力放在了创建中国科学院福建物质结构研究所(当时称“华东物构所”——笔者注)上。1962年,物构所的筹建工作基本结束,全所工作很快步入正轨。年底,中国科学院院长郭沫若到福建视察工作,听取了卢嘉锡等负责同志的汇报,对福州大学和华东物质结构研究所的艰苦创业和进取精神给予充分肯定,加以赞扬。

既当“科学官”又当科学家

1981年5月,在中国科学院第四次学部委员大会上,卢嘉锡当选为中科院院长。他是任这一崇高职务的第一位自然科学家。这正是改革开放的年代,中科院的领导体制从以行政领导为主向以学术领导为主过渡,为使中科院真正成为全国自然科学的的综合研究中心,能够对国家经济建设和科学发展作出重大贡献,他做了大量工作。

作为炽热的爱国者,他的“科教举国”的宏愿之一是,要在世界高科技前沿多插上几面鲜艳的五星红旗。邓小平同志提出“要在世界高科技领域占有一席之地”后,他积极组织领导科技攻关,开展国际科技交流与合作。他既当“科学官”又当科学家,从不脱离自己科研基地物构所,他经常回到物构所总结科研成果带到世界上交流,他形象地把这个过程称为种挑——摘桃——卖桃。他不仅种出第一流的桃子到世界各地“卖桃”,还不断把各国著名科学家请到中国的“桃园”来参观,提高了我国在国际科学界的地位,他本人也获得了巨大的国际声誉:1984年被选为欧洲科学、文艺、文法学院名誉院长;1988年被选为第三世界科学院副院长。他是担任这一职务的第一位中国人。

1988年,卢嘉锡当选农工民主党第十届中央委员会主席,担任高级领导职务并不是卢嘉锡热衷的目标,但他明白这是人民的信任和重托,履行神圣的职责是义不容辞的。他把林则徐的诗句:苟利国家生死以,岂能祸福避趋之!作为自己的座右铭写成条幅,镶在镜框里,挂在自己的办公室。

卢嘉锡还把“曾子曰”变成“卢子曰”,为自己定了新的“三省”:为四化大局谋而不忠乎?与国内同行交流学术而乏创新乎?将掖后进不落实乎?对自己提出的三方面要求:作为高级领导人他奉行“谋忠”,作为科学家他追求“创新”,作为教育家他志在“掖后”。

1991年,在全国政协七届四次会议上,卢嘉锡代表农工民主党在大会上第一个发言,题目是《大力发展科技和教育,为实现第二步战略目标而奋斗》。那时,“科技兴农”“科技兴省”的提法已有所见,而作为全国性的“科技兴国”的战略还没有提出来。卢嘉锡大声疾呼:“我们必须确立‘科技兴国’的发展战略,并把它作为一项重要的国策,长期坚持下去。”同时他强调必须确立“兴国先育才的战略”,“兴国大计教育为本”,必须“坚持把教育放在优先发展的战略地位”。他的发言博得全场四次热烈的掌声。翌年春,在全国政协七届五次会议上,他又代表农工民主党作了《坚决贯彻科学技术是第一生产力的指导思想》的大会发言,两次强调科技兴国和兴国大计教育为本。这就无怪乎后来当他听到中央正式宣布实施“科教兴国”战略时,会那样兴高采烈激动不已。

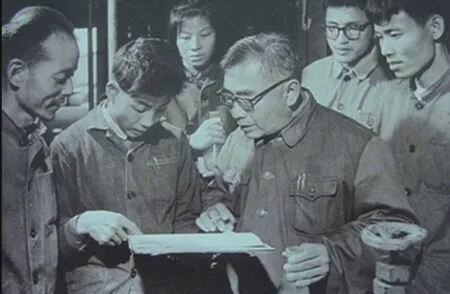

卢嘉锡先生在在指导学生

科教兴国为卢嘉锡科学实践开辟了一条新途径,他着力组织农工民主党内外的科教专家,深入实际,调查研究,就区域性、专业性的经济发展战略进行咨询和论证,致力于科教支边、科教扶贫,为发挥第一生产力的作用奔波不息。早在1989年2月,他就任农工民主党主席才3个月,就率领该党中央咨询考察组到渤海湾开放区考察,向中共中央提出西煤东运第二大通道的出海港以黄骅港为宜的建议。1992年国务院正式批准西煤东运第二大通道的东端为黄骅港,卢嘉锡等人的建议被采纳了。

同年中共十四大报告中把西煤东运第二大通道与三峡等同列为我国四个“跨世纪特大工程”之一。也就在这一年,卢嘉锡应邀率组沿着西煤东运第二大通道溯源而上到了西端,考察了陕北榆林的神府大煤田。世界上储量近两万亿吨以上的特大煤田有7个,我国陕西、内蒙古接壤地区的鄂尔多斯聚煤盆地储量近两万亿吨,已稳居世界8大煤田前列。宏观的开发不仅关系到我国的能源战略、大西北的发展以及我国经济发展的后劲,而且关系到民族的团结和我国与周边国家的关系,可谓事关国家民族大计。正基于此,卢嘉锡马不停蹄,考察陕北的翌年又应邀率组来到内蒙古的东胜大煤田进行考察,为国家能源战略的西移和黄土高原的发展出谋划策。

在1997年卸任农工党主席之前,年登耄耋之年的卢嘉锡几乎每年都进行大型科技咨询,北上南下,东奔西走,年年不辍,乐此不疲。在他看来,这是他实现“科教兴国”宏愿的大好时光。

常常以“教书匠”自诩

卢嘉锡从科苑、教坛走来,成为20世纪后期登上中国最高政治舞台的少数科学家之一。要说做“官”,他已经做得够大的了,但他的“官”念非常淡薄,一点“官气”也没有,填写履历表时,他总是先写教授、研究员,然后才填“官”职。他说,教授、研究员是他的“终身职务”,而官衔只不过了“临时户籍”罢了。他总是叮嘱他工作部门的干部,不要对他用“官”称,不要称什么“长”、什么“主席”,如果实在不好意思直呼其名,那就称“卢老”好了。对于年龄比他小的同志,他说,很抱歉,在年岁上你们永远没法赶上我了,所以不能不让你们称“老”。他还常常以“教书匠”自诩,所以也不反对人家称他“卢先生”。大致上,厦门大学、福州大学、物构所的旧朋故友多称他为“卢先生”,中国农工民主党、全国政协、全国人大的同志们则多称他“卢老”,饱含着崇高敬意。

卢嘉锡以“教书匠”自豪,年逾古稀后,每逢开会,当人们劝他坐下来用扩音器,他总是说:我是教书匠出身,习惯站着讲,嗓门练大了。他常说:“一个老师如果不能培养出几个超过自己的学生,那就不算不了好教师。”他辛勤栽培的桃李已经满布天下,有不少是成绩卓著的科学家、教育家,例如后来被誉为“走在世界前列的蛋白质结晶学家”朱沅(厦大化学系第23届毕业生),中科院落院士田昭武、张乾二(厦大化学系第24届和25届毕业生)。大家众口一词称赞卢嘉锡不愧为一代名师。

对于社会的荣誉头衔卢嘉锡也极为淡漠,甚至为自己头上的这种“帽子”太多而不胜烦恼。他曾笑语苏步青教授:我戴的帽子有多少?那就是您的大号——“数不清”!

卢嘉锡曾经诚恳地说:我们跟人民不能距离太远。正是因为不愿脱离人民、深具人民意识和平等观念,所以备受人们尊重。他总是那么平易近人、和蔼可亲。

卢嘉锡从不训斥人,当家长不训斥子女,当老师不训斥学生,当领导不训斥下级。相反,当下属或学生完成一项本该做的事时,他都要道声谢谢。在大家的心目中,他犹如自己父兄,有事都愿意找他倾诉或求教,他总是尽力帮助排忧解难。对于来访者,哪怕是年轻人,他都彬彬有礼地送到门外或门口。由于他十分尊重别人,所以倍受人们尊重。

卢嘉锡性格豁达开朗、幽默风趣,往往人未到,很远就能听到他爽朗的笑声和洪亮的笑谈。他的“谐趣思维”特别发达,在广博学识的基础上,他思维敏捷,联想丰富,经常巧喻联翩,妙语如珠,脱口而出,好似随手拈来,点染成趣。他把自己的胃比作锅炉,把扶贫工作的咨询组比作脱贫致富的催化剂,戏称开车接他的女婿为“马夫”,戏称自己满足合影者的要求为“当模特儿”。他把自己经常被邀出席会议、出现在屏幕上,自嘲为“成了电视明星”。他说中国知识分子“价廉物美,经久耐用”。他说中西部地区要因地制宜地贯彻好知识分子政策,否则不但孔雀东南飞,连麻雀也会东南飞。

卢嘉锡很守时,凡是约见人家,他事先到场等候,甚至会因为惦记着这个时间而且是不能入睡或早早醒来。1993年6月的一天下午,河南某出版社周社长如约3点钟到他的客厅,这时,他的老朋友原清华大学副校长、欧美同学会副会长、著名科学家张维正在与他商谈筹建中国工程院的事。他看看表,对素不相识的周社长说:“噢,你是约好3点,来得很准时。”转脸对张维说:“你是插进来的,不能占预约人的时间,你该走了。”随即送走这位老朋友而接待一位普通客人,表现了科学家的准时守信。