膜下滴灌玉米最佳种植密度及灌溉模式试验研究

刘秋丽,王永红

(山西省水利水电科学研究院, 太原 030002)

2017年山西省玉米种植面积为180.685 万hm2,是山西省主要的粮食经济作物之一[1]。水资源短缺限制了山西北部地区玉米的生长,对玉米的高产和稳产影响很大[2]。膜下滴灌是覆膜与滴灌结合的局部灌溉的高效节水技术[3-5]。2013年膜下滴灌技术在山西省许多地区得到推广应用[6],2016年已发展至 2.39 万hm2[7]。在节水前提下如何使山西省北部地区膜下滴灌玉米获得稳定高产,需要研究确定出适宜的种植密度和灌溉制度。目前针对山西省北部地区膜下滴灌玉米生产需要开展的种植密度和灌溉制度组合的研究还很少。因此,在该区开展系统的田间试验,研究山西北部地区膜下滴灌条件下,种植密度和灌溉制度对玉米的耗水特性、生长发育、产量形成及水分利用效率的影响,可为该地区膜下滴灌玉米最优种植与灌溉制度的建立及推广应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

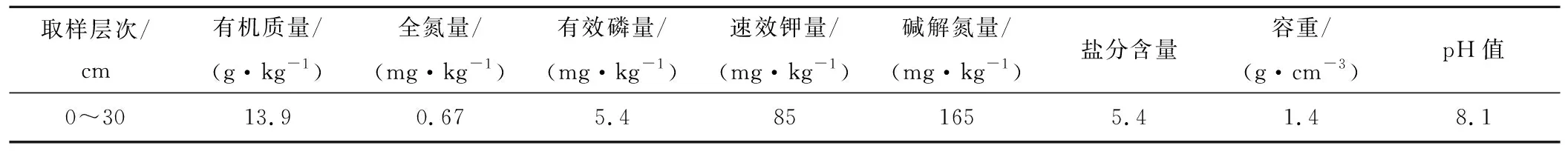

试验区位于大同市阳高县北徐屯乡南徐屯村,该地多年平均降水量413 mm,全年70%的降水量集中在7-9月份。多年平均蒸发量1 743 mm,全年67%的蒸发量集中在3-7月份。供试土壤为硫酸盐盐化草甸土,土层3 m以内土壤质地为沙壤土和轻壤土,肥力水平较低。土壤主要物理化学性质见表1。

表1 土壤理化性状Tab.1 Soil physical and chemical properties

1.2 试验设计

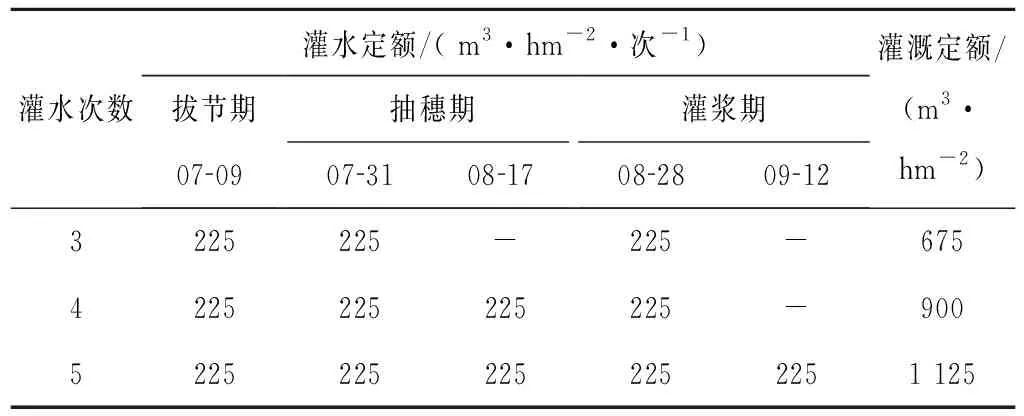

依据当地高产栽培经验,试验因素选择为灌水次数(B)和种植密度(A)2个因素,每个因素设3个水平。种植密度设7.50、8.25、9.00 万株/hm2,灌水次数设3、4、5次。试验组合方案见表2。试验共计9个处理,每个处理均作3次重复取平均值,共计安排27个试验小区。各处理其他的管理措施均相同。

表2 试验组合方案Tab.2 Experimental combination programme

玉米品种选用适合当地密集种植的利民33号。播种前基施磷酸二氢钾 450 kg/hm2。采用宽窄行的“一膜一带二行玉米”的膜下滴灌种植模式,其中窄行覆膜,膜内玉米行宽40 cm,宽行间距60 cm。每种植12行玉米作为一个小区,试验小区长16.7 m、宽5.5 m。每个试验小区周围均设有保护行。出苗后按当地习惯进行田间统一管理。分别在拔节期、抽穗期、灌浆期进行灌水。4月6日播种,9月底收获。玉米生育期灌水日期及灌水定额见表3。

表3 灌水日期及灌水定额Tab.3 Irrigation date and irrigation quota

1.3 测试指标及方法

(1)玉米生长性状测定。每小区选5株有代表性的玉米挂牌,分别在6月15日、7月10日、7月29日、8月17日、8月28日、9月12日用卷尺测玉米的株高。用米格纸测量叶片的叶面积系数,然后计算小区玉米的叶面积指数。

(2)产量测定。玉米收获后按实收测产。

(3)土壤含水率测定。每个试验小区均分别在滴灌管下、膜下玉米株间、两膜中心安装水分仪观测孔,利用Star-S406水分观测仪以10 cm为单元同时观测深度至80 cm。然后利用加权平均法计算确定土壤0~80 cm深的平均含水率。

(4)地下水补给量。利用安装的自制蒸渗仪观测灌溉和降水对地下水的补给量。

(5)耗水量计算。玉米田间耗水量根据如下公式计算确定[8]:

ET=WT+P+M+S-ΔW

(1)

式中:ET为生育期总耗水量,m3/hm2;WT为计划湿润层增加而增加的水量,m3/hm2;P为生育期有效降水量,m3/hm2;S为地下水补给量,m3/hm2;M为灌水量,m3/hm2;ΔW为作物生育期结束时与开始时土壤储水量之差,m3/hm2。

(6)作物水分利用效率计算。计算公式如下:

(2)

式中:WUE为水分利用效率,kg/m3;Y为籽粒产量,kg/hm2;ET为生育期总耗水量,m3/hm2。

1.4 数据分析

利用 SPSS 11.7统计软件进行数据分析,利用LSD法进行相互间的多重比较,利用S-N-K法进行两两比较,利用Origin 8.0软件作图。

2 结果与分析

2.1 种植密度、灌水次数对玉米生长的影响

(1)对玉米株高的影响。由表4可以看出,种植密度、灌水次数对玉米植株生长有一定的影响。整个生育期内玉米株高随时间的增加先增大后稍减小至不再随时间变化,整个生育期内,T4(A2B1)处理玉米长势最好,其次是T5(A2B2)、T7(A3B1)处理,这3个处理与其他处理相比差异极显著。各处理均是7月29日抽穗期之前玉米增长率较大,7月29日之后株高增长缓慢甚至有减小趋势,因为7月29日前是玉米抽穗前的生长关键期,抽穗之后株高增长变缓,以果实的灌浆生长为主。9月12日, T4(A2B1)处理的玉米株高最大为275.7 cm, T7(A2B2)、T5(A2B2)处理的玉米株高分别为244.3、239.3 cm,T1(A1B1)处理玉米的株高最低为225.7 cm。

表4 生育期玉米株高 cmTab.4 The height of maize plant during the period of growth

注:数字后不同小写字母表示LSD法比较其相互差异显著性(P<0.05),下表同。

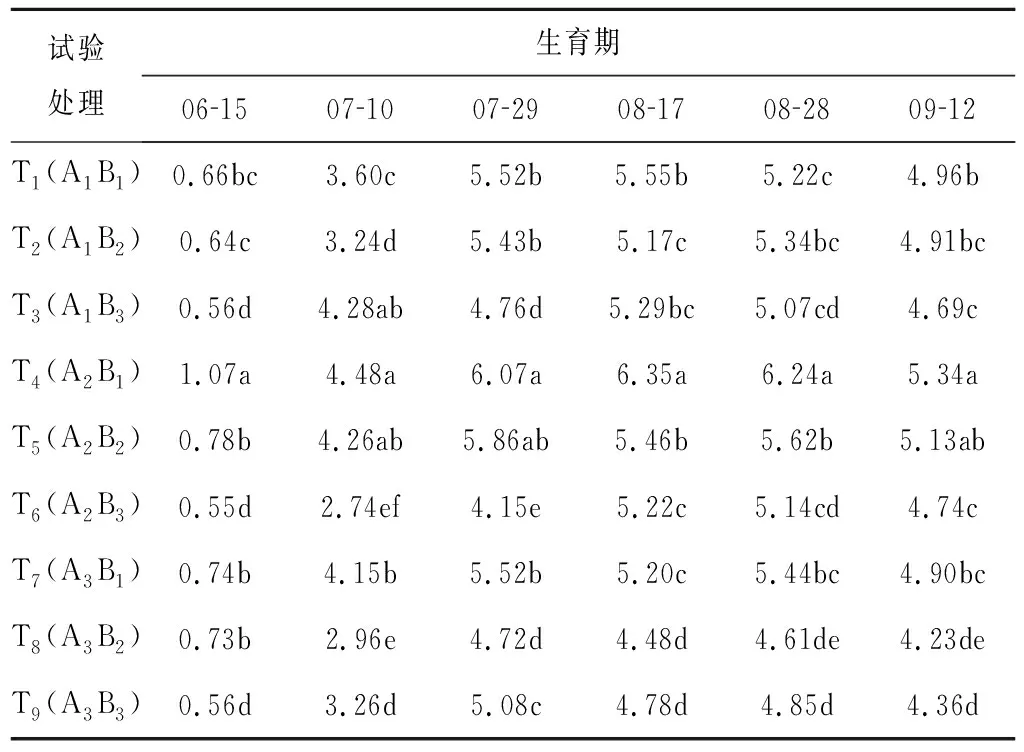

(2)对玉米叶面积指数的影响。种植密度、灌水次数影响玉米的叶面积指数。叶面积指数反映试验区玉米整体生长情况,关系玉米生育期的腾发量,直接关系到玉米产量高低。由表5可知:整个生育期内,T4(A2B1)处理的玉米叶面积指数最大, T5(A2B2)次之,均与其他处理间存在显著性差异。T5(A2B2)与T7(A3B1)之间差异不大,T1(A1B1)与T2(A1B2)之间差异也较小。同一种植密度不同灌水次数条件下,均是B1(灌水3次)处理的玉米叶片长势较好。灌水次数为B1、B2条件下均是A2(玉米种植密度为8.25 万株/hm2)处理的玉米面积指数较大,叶片长势较好;灌水次数为B3条件下则是A1处理的玉米叶片长势较好。9个处理下玉米的叶面积指数基本呈随时间增加到峰值再随时间减小的趋势。7月29日前玉米叶面积指数增长迅速,并在8月中旬前后达到生长峰值,之后随时间略有下降。因为8月中旬之前是玉米生长旺盛的关键时期,玉米的叶长宽增长较快,之后玉米灌浆期以玉米粒的生长为主,叶面积不再增长,随时间呈下降趋势。

表5 各生育期叶面积指数Tab.5 Leaf area index during different period of growth

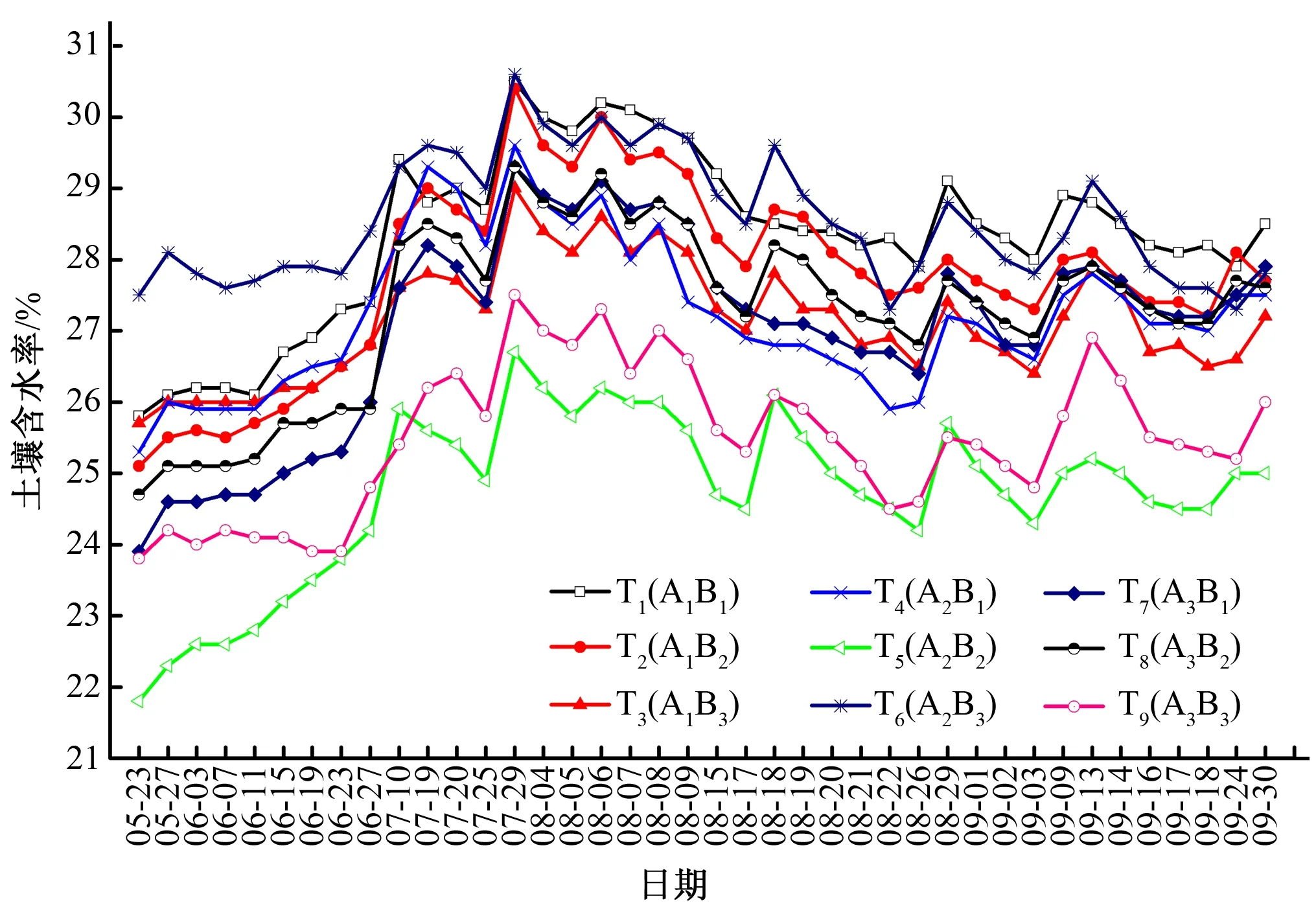

2.2 不同处理的土壤含水率变化过程

分别对5月23日至9月30日时段内的0~80 cm土层土壤含水率(体积含水率)进行监测,绘制玉米生育期内土壤含水率变化曲线,见图1。整个生育期内,膜下滴灌各试验处理的土壤含水率曲线波动较大,土壤含水率变化趋势基本一致,基本呈低-高-低的变化趋势。T5(A2B2)、T9(A3B3)2个处理与其他处理之间存在显著差异,其余7个处理的土壤含水率相互之间差异不大。由于5月23日至6月27日时段内无灌水,所以土壤含水率变化幅度较小,土壤含水率较低。各处理均是灌水后土壤含水率增大,7月29日的土壤含水率最大。灌水前,T6(A2B3)、T1(A1B1)处理的土壤平均含水率较大,分别为27.85%、26.51%;T5(A2B2) 处理的土壤平均含水率最小,为22.99%。开始灌水后,7月10日至9月30日期间,T1(A1B1)、T6(A2B3) 处理的土壤平均含水率较大,分别是28.85%、28.76%; T5(A2B2)处理的土壤平均含水率最小,为25.22%。整个生育期内,T6(A2B3) 处理的土壤平均含水率最大为28.56%,T5(A2B2)处理的土壤平均含水率最小为24.72%。

图1 玉米生育期 0~80 cm土壤含水率变化曲线Fig.1 Curves of average water content in soil of 0~80 cm during the period of maize growth

2.3 不同处理对玉米产量、耗水量及水分利用效率的影响

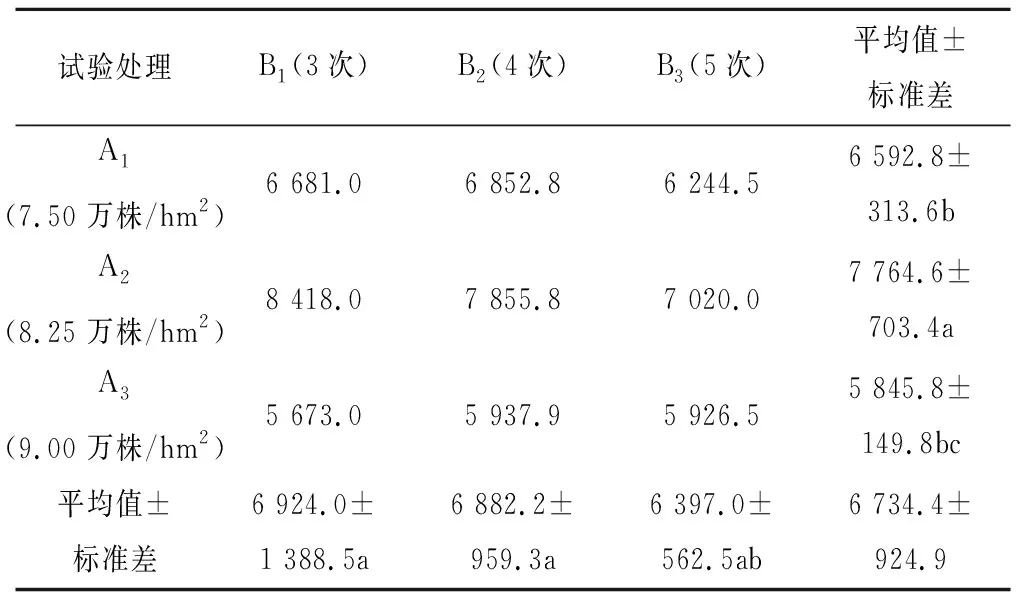

(1)对玉米产量的影响。各处理玉米产量见表6。对产量进行统计分析可知,种植密度的F=15.67,P=0.01<0.05,产量差异显著。 不考虑灌水次数,A2处理的产量均值分别与A1、A3处理的产量均值之间存在显著性差异,A1、A3处理之间差异不显著,说明种植密度对产量有一定影响。不考虑种植密度,灌水次数的F=1.42,P=0.38>0.05,不同灌水次数处理下玉米产量均值之间无显著性差异。说明本试验条件下灌水次数对产量的影响不显著,种植密度对玉米产量的影响较大。

表6 各处理玉米产量 kg/hm2Tab.6 Maize yields under different treatment

灌水次数一定,玉米产量随种植密度的增加先增大后减小,均是A2处理的玉米产量最高。种植密度为A1、A3条件下玉米产量随灌水次数的增加先增高后降低,均是B2处理下玉米产量最高;而种植密度为A2条件下B1处理的玉米产量最高,在此基础上产量随灌水次数增加呈负增长,说明种植密度8.25 万株/hm2条件下灌水3次已达到最高产量,再增加灌水次数并不能使玉米产量更高。不同种植密度、灌水次数组合处理下以A2B1产量最高为8 418 kg/hm2,其次是A2B2处理,A3B1处理的产量最低,说明种植密度及灌水次数均影响玉米产量,高密度低水、低密度高水均不能获得高产。

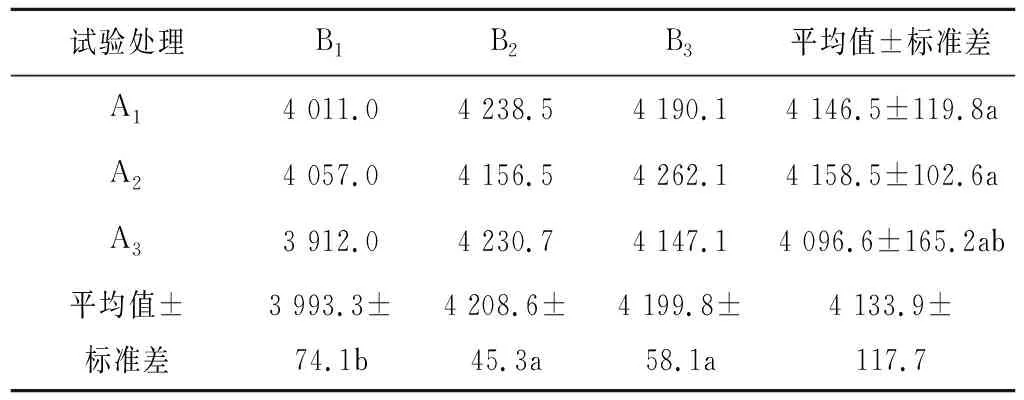

(2)对玉米耗水量的影响。对耗水量进行统计分析可知,3个种植密度下,不同灌水次数的耗水量均值的P=0.50>0.05,相互间差异不显著,说明种植密度对耗水量影响不明显;3个灌水次数下,不同种植密度的耗水量均值的P=0.02<0.05,差异显著, B1处理的均值分别与B2、B3处理的均值间存显著性差异,B2、B3处理的均值之间差异不显著,说明灌水量对耗水量的影响较大。

由表7看出:种植密度为A1、A3条件下,耗水量随灌水次数增加先增大后减小,均是B1处理的耗水量最小;在A2条件下,耗水量则随灌水次数增加而增大。说明适宜的种植密度下增加灌水量增大作物耗水量。B1、B3条件下,耗水量随种植密度的增加先增大后减小,A2处理的耗水量最大;B2条件下,耗水量则随种植密度的增加先降低后增大,A2处理的耗水量最小。说明玉米种植密度及灌水次数对耗水量变化均有一定影响。9个试验处理中T6(A2B3)处理的耗水量最大,为4 261.1 m3/hm2,分别较T5(A2B2)、T4(A2B1)处理高2.5%、5.1%;其次是T2(A1B2)处理的耗水量,为4 238.5 m3/hm2;T7(A3B1)处理的耗水量最低,为3 912 m3/hm2。

表7 各处理玉米耗水量 m3/hm2Tab.7 Water consumption of maize under different treatment

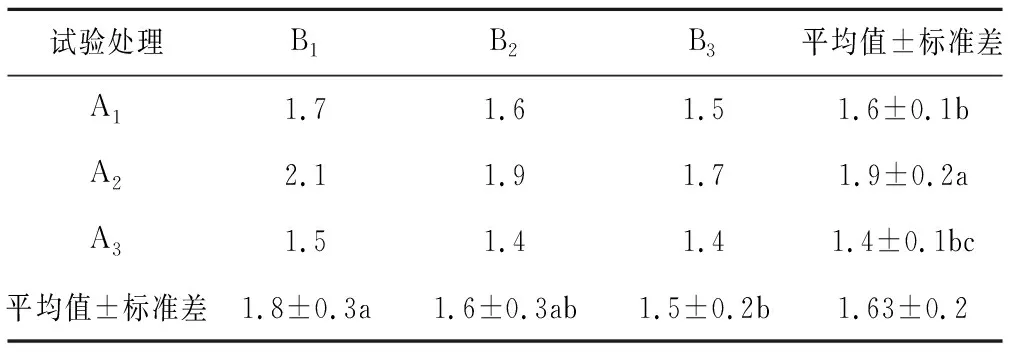

(3)对玉米水分利用效率的影响。由表8看出,不考虑灌水次数情况下, A2处理分别与A1、A3处理的均值存显著性差异(P=0.005<0.05),A1、A3处理的均值之间差异不显著(P=0.059>0.05);不考虑种植密度情况下,B1与B3处理均值存在显著性差异(P=0.022<0.05),B1、B2处理均值之间差异不显著(P=0.105>0.05),B2、B3处理均值之间差异不显著(P=0.192>0.05)。说明种植密度、灌水次数均对玉米水分利用效率有一定影响。

表8 各处理玉米水分利用效率 kg/hm2Tab.8 Water use efficiency of maize under different treatment

T4(A2B1)处理的水分利用效率最高,为2.1 kg/m3;其次是T5(A2B2)处理,为1.9 kg/m3;T6(A3B2)处理的水分利用效率最低,为1.4 kg/m3。T1(A1B1)、T2(A1B2)、T6(A2B3)处理的水分利用效率之间无显著差异;T7(A3B1)、T3(A1B3)、T9(A3B3)处理的水分利用效率之间差异不显著。灌水次数相同、种植密度不同条件下,玉米水分利用效率随种植密度先增大后减小,种植密度为8.25 万株/hm2处理的水分利用效率最大;种植密度相同、灌水次数不同条件下,玉米水分利用效率反随灌水次数的增加而减小,均是灌水3次处理的玉米水分利用效率最大。

因此,要结合种植密度和灌水次数2方面分析,灌水3次、种植密度8.25 万株/hm2组合处理的玉米产量达到8 418 kg/hm2,耗水量为4 057.0 m3/hm2,水分利用效率为2.1 kg/m3,是本试验条件下种植密度和灌溉次数的最佳组合模式。

3 结 论

(1)玉米的生长状况、产量及水分利用效率均受种植密度和灌水次数的影响。株高和叶面积指数随时间的增加先增大后稍减小至不变。种植密度8.25 万株/hm2、灌水3、4、5次处理下的产量和耗水量呈指数变化关系,在灌水3次、耗水量为4 057.0 kg/hm2时已获得最高产量,在此基础上再增加灌水次数,耗水量增大,产量不增反而下降。全生育期内,T4(A2B1)处理玉米长势最好,株高最高达275.7 cm、叶面积指数为5.34、产量达到8 418 kg/hm2、水分利用效率为 2.1 kg/m3,T5(A2B2)处理次之。T4(A2B1)即种植密度8.25 万株/hm2、灌水3次是最佳的节水、稳产、密植灌水组合模式。

(2)生育期土壤含水率变化基本呈低-高-低波动趋势。6月27日之前土壤含水率变化幅度较小,7月29日土壤含水率达到最大峰值。全生育期内,T6(A2B3)处理下的土壤平均含水率最大,其次是T1(A1B1)处理,T5(A2B2)处理下的土壤平均含水率最小。