不同氨化秸秆还田量对盐碱地土壤水盐因子及玉米生长发育的影响

李 小 牛

(山西省水利水电科学研究院,太原 030002)

山西省盐碱地面积约为261 800 hm2,主要分布在大同、忻州、太原等8个市,45个县区,占到平川区域总面积的9.9%,目前,农田土壤盐碱化已成为制约山西农业经济发展的关键因素。因此,如何实现盐碱地的有效改良已成为山西农业经济转型发展的突破口。目前,秸秆覆盖以及秸秆氨化处理对盐碱地土壤的改良已成为研究的热点,殷志刚研究指出秸秆覆盖可有效抑制表层土壤溶液盐分累积[1]。刘广明等分析研究了秸秆覆盖对黄淮海平原轻中度盐碱障碍土壤的改良增产效应,表明秸秆覆盖有助于促进土壤脱盐[2]。张金珠等研究表明秸秆覆盖可以抑制盐分上移[3]。余坤等研究表明氨化秸秆还田可加快秸秆分解提高冬小麦产量[4]。董勤各研究表明氨化比未氨化秸秆还田生物产量显著提高[5]。对秸秆进行氨化处理还田不仅可以延长雨水入渗时间,可溶性盐分得到充分的溶解,降低耕作层含盐量;同时隔断土层抑制低层土壤盐分上移,改善耕作层玉米生长环境。同时,氨化处理秸秆可以加速秸秆分解速度,提高土壤有机质含量,提高土壤含水率,实现促产增收。

秸秆还田是重要的农艺措施[5]。当前研究主要集中在未经化学处理的秸秆还田对土壤环境和农作物增产增收等的影响,对盐碱地氨化处理秸秆还田脱盐效果研究较少。因此,本文在田间试验的基础上,对中度盐碱地氨化秸秆还田农田土壤脱盐保水规律和农作物生物产量规律进行研究,以期为中度盐碱地氨化秸秆还田玉米高产稳产提供理论和技术依据。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验于2018年5-9月份在山西省太原市小店区张花营村(112°42′E、37°45′N,海拔765 m)进行,该区年均无霜期170 d,年平均气温9.6 ℃,年平均光照时长2 675.8 h,属于温带大陆季风气候。年内降雨量分布不均,集中在7-10月份。地下水埋深较浅(0.5~2.3 m)且总硬度较大(175~610 mg/L)。供试土壤为壤土[沙粒、粉(沙)粒、黏粒质量分数为38.36%、48.51%、13.13%],体积质量1.44 g/cm3。0~20 cm土壤层田间持水率为26%,凋萎含水率为8.4%(均为质量含水率),土壤含盐量为4.8 g/kg,为中度盐碱土壤(含盐量4~6 g/kg[6]),有机质含量、钾含量、氮含量、磷含量分别为5.2、20.1、0.2、0.8 g/kg。玉米生长发育期内平均气温25 ℃,总降水量为115.6 mm。

1.2 试验设计与方法

(1)供试材料。试验用玉米品种为“农大308”,全生育期为150 d,具体生长发育阶段见表1。

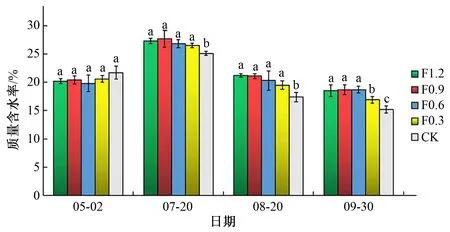

表1 玉米生育阶段记录Tab.1 Division of maize growth stages

(2)玉米秸秆氨化处理。试验选用的秸秆为上年度玉米秸秆。将尿素(风干秸秆质量比尿素质量为100∶5)溶于水中(风干秸秆质量比溶液质量为10∶3)。然后将该溶液喷洒到长度为1~2 cm玉米秸秆上进行混合,装入塑料袋压实,20~25 ℃在密封条件下静置7 d后使用。

(3)试验设计。试验设置4个氨化秸秆还田处理:即1.2、0.9、0.6和0.3 kg/m2,分别标记为F1.2、F0.9、F0.6、F0.3,3次重复,同时设置一个对照处理(CK),共计13个小区,每个小区面积为50 m2,采取随机排列,各小区之间留1 m的作物保护带。

4月1号按上述不同标准进行还田并用翻耕机深翻 20 cm 左右压埋。5月3号进行玉米播种,行距40 cm,株距29 cm。在7月16号进行1次定额95 mm滴水灌溉。田间日常管理与周围大田管理一致。

1.3 试验测试指标与方法

(1)测试指标。

①土壤含盐量及含水率。在各试验小区利用土钻采集深度为0~5、5~10、10~15、15~20、20~40、40~60、60~80和80~100 cm土样进行测量。

②生长发育性状指标。每个秸秆还田处理试验小区选取10株代表性植株用红绳标记;对照组(CK)选取30株代表性植株,分为3组,每组10株,用不同颜色细绳标记。利用常规方法分别测定株高、茎粗、叶面积并计算叶面积指数。

③产量指标。待玉米成熟后,将各小区选定的植株穗部取回作为样品,通风晾干后,利用天平进行称重。

(2)测定方法。将所取土样在烘箱内低温烘干,计算含水率,去除碎石等杂物,然后对土样进行研磨过1 mm土壤筛,将其与纯净水按1∶5质量比混合,静置48 h取上清液,用DDS-307电导率仪测定电导率值。

含盐率的计算[7]:y=(1.687l+0.031 8)/10

式中:y为土壤盐分质量分数, g/kg;l为25 ℃时电导率, mS/cm。

1.4 数据分析

试验数据整理及绘图采用Excel 2003;数据统计及回归分析采用SPSS 16.0。

2 结果与分析

2.1 不同氨化秸秆还田量对土壤含盐量的影响

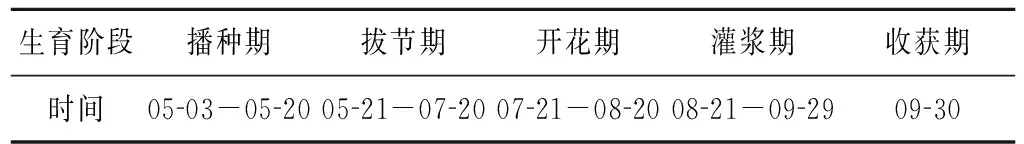

玉米生长发育过程中不同时期土壤盐分剖面分布见图1。

从图1可以看到,中度盐碱地土壤盐分分布整体呈“厂”字形,土壤表层0~20 cm含盐量从0.23%至0.83%变化幅度最大,表明土壤盐分表聚作用强烈。在60~100 cm土层,土壤盐分分布在0.09%至0.2%,变化范围缩小且趋于稳定。5月2日播种前,0~20 cm对照组CK含盐量大于各处理,但差异不显著(P<0.05,下同),各处理不同土壤深度含盐量基本一致。按照当地种植习惯7月16日进行滴水灌溉。7月20日, F1.2、F0.9、F0.6、F0.3几个处理和CK,0~20 cm土壤层含盐量比5月2日小12%、13%、9%、7.5%和5.8%,说明在一定程度上秸秆还田量越多,表层土壤的含盐量淋洗效果越好;相应地,几个处理及CK的20~40 cm土壤含盐量平均值比5月2日增加了42%、35%、21%、21%和6%,且处理与CK之间的差异显著,表明通过灌溉淋洗作用,土壤表层盐分已向土壤下层转移,为农作物根系在耕作层的生长发育创造了少盐的环境。8月份气温较高,棵间蒸发较大,表层出现返盐现象,以 8月20日的结果为例,0~20 cm土壤含盐量平均值F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理分别比CK低37%、32%、21%和11%,表明由于秸秆隔层可以有效抑制水分蒸发,从而抑制土壤返盐现象的发生。9月30日,表层0~20 cm返盐现象继续,但速度已变缓,可能是由于温差增大,蒸发能力变弱所致。F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理20~40 cm土层的脱盐现象明显,40~60 cm层次的含盐量几乎没有变化,但对照处理CK 40~60 cm的脱盐现象却非常明显。由此可见,各处理返盐仅局限于秸秆层以上,而对照组的盐分则由深层土壤向表层土壤集聚。就控盐效果而言,中度盐碱地氨化秸秆还田量0.9~1.2 kg/m2较为适宜。

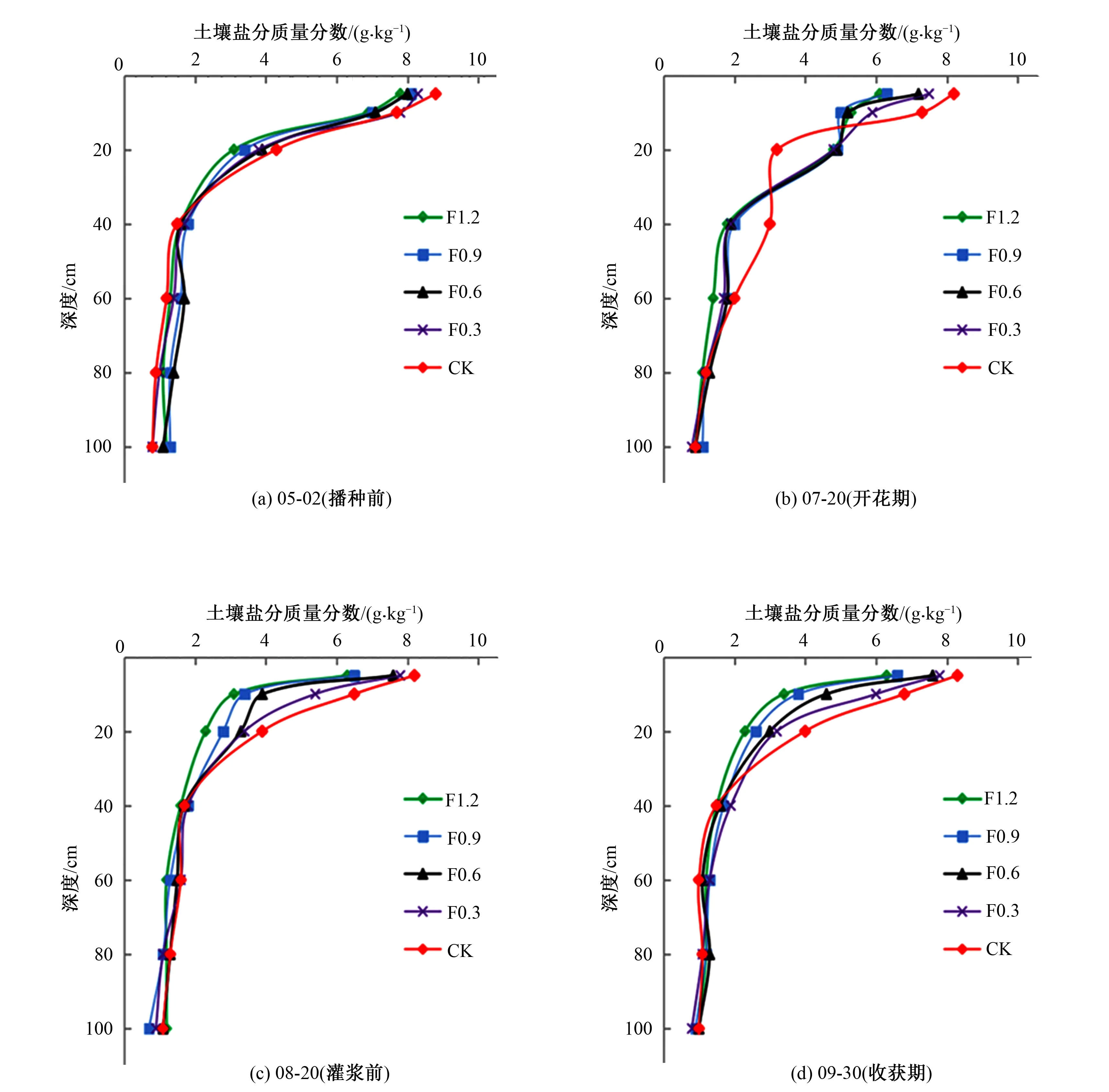

2.2 不同氨化秸秆还田量对耕作层含水量的影响

图2为玉米不同生育期0~20 cm土壤层含水率。由图2分析可知,玉米在开花期以前土壤层含水率差异不显著。之后,随着玉米的生长发育,几个处理与对照处理的0~20 cm土壤层含水率呈现下降的趋势,且差异开始逐渐显著。5月2日CK比F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理含水率分别高7.4%、6.3%、9.6%和5.3%,这主要是因为4月1号几个处理用翻耕机深翻氨化秸秆还田,对0~20 cm土壤层进行扰动,增大表层土壤蒸发面积所导致。依据当地种植习惯,7月16日进行灌溉,7月20日F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理含水率为27.3%、27.7%、26.8%和26.5%高于0~20 cm土壤层田间持水率26%,而CK含水率为25.1%,说明氨化秸秆还田可以提高隔层以上土壤含水率,同时由于秸秆茎部有较多孔隙结构的物理特性,可吸储大量的水分,也可提高土壤含水率,因此秸秆层可作为一个“储水层”为玉米生长创造良好生长环境。8月20日含水率最高的处理F1.2比对照处理CK高21.8%,但F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理之间的差异并不显著。9月30日含水率最高的处理F0.9、F0.6比对照处理CK含水率高23%,表明氨化秸秆还田的保水作用随着农作物的生长越来越明显,但F1.2、F0.9、F0.6几个处理之间的差异并不显著。保水效果同时结合经济角度而言本文认为氨化秸秆还田量在0.6~0.9 kg/m2最佳。

图1 不同生育期土壤剖面盐分分布Fig.1 Soil profile salinity distribution in different growth stages

图2 玉米不同生育期0~20 cm土壤含水率Fig.2 Moisture content in 0~20 cm soil layer of maize at different growth stages

2.3 不同氨化秸秆还田量对植株生长及产量的影响

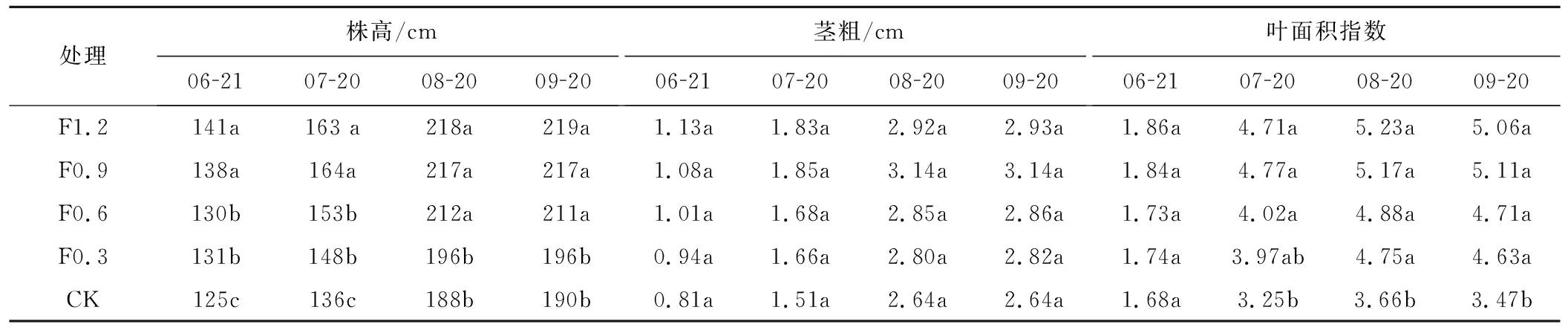

(1)不同氨化秸秆还田量对植株性状的影响。孔东等认为良好的株型,繁盛的枝叶,是植株实现高产稳产基础,不同程度的盐分胁迫会抑制生长,影响植株性状,影响农作物产量[8]。表2展示不同时期玉米株高、茎粗、叶面积指数等指标的变化。从数据分析,3个指标都呈现出生育前期快速增长,到后期逐渐放缓直至稳定,其中叶面积指数到后期有下降的发展趋势。刘洋等认为随着玉米的生长发育,当叶面积指数达到最大值后开始逐渐下降[9]。从3个指标数据分析来看,不同氨化秸秆还田量对株高、茎粗、叶面积指数的影响差异较大,生长指标随着秸秆还田量的增加而得到有效改善。但处理F1.2与F0.9对各个指标的影响差异较小。对照处理CK的各个指标均低于其他处理。这与刘敏的研究结果一直,当秸秆还田量高于某一临界值时,植株性状指标有下降趋势,其临界值为0.3~0.6 kg/m2[10]。本试验的临界值为0.9 kg/m2,这可能是由于试验地点的含盐量不同所导致。

表2 玉米不同时期生长指标值Tab.2 Growth index values of maize in different periods

注:表中数值为3个重复的平均值,同列不同字母表示差异显著(P<0.05)。

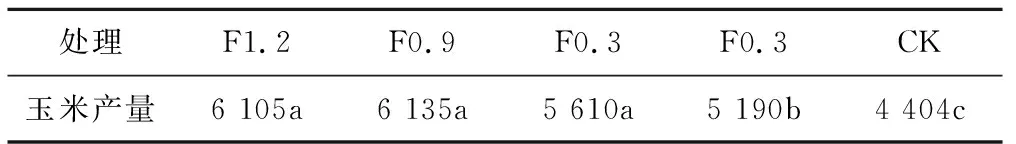

(2)不同氨化秸秆还田量对产量的影响。表3为氨化秸秆还田量与玉米产量的关系,在一定范围内玉米产量随氨化秸秆还田量的增加而增加。当秸秆还田量达到0.9 kg/m2时,玉米产量达到最高,这是因为秸秆还田为玉米创造出了一个相对含盐量低且含水量较高适宜农作物生长发育的耕作层。当秸秆还田量再增加时开始出现降低趋势,这可能是因为秸秆还田量过多造成种子架空,影响出苗率,从而影响玉米产量。F0.9产量与CK相比高出39.3%,差异达到显著水平(P<0.05)。综合氨化秸秆对玉米植株性状的影响和对产量的影响,本文认为中度盐碱地氨化秸秆最佳的还田量为0.9 kg/m2。

表3 秸杆还田量与产量关系 kg/hm2Tab.3 Relationship between amount of farmland returned and yield

3 结 语

通过不同氨化秸秆还田量对水盐因子及玉米生长发育指标的研究,可以得出以下结论。

(1)氨化秸秆还田,可以有效提高表层土壤含盐量灌溉淋洗效果,且8月20日数据表明F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理0~20 cm含盐量分别比CK小37%、32%、21%和11%,因此可以有效抑制深层土壤返盐。

(2)秸秆层以上田间持水率随秸秆还田量的增加而提高,F1.2、F0.9、F0.6和F0.3几个处理0~20 cm含水率均高于土壤层田间持水率,秸秆层可作为“储水层”为玉米生长创造良好水土环境。

(3)不同氨化秸秆还田量对株高、茎粗、叶面积指数的影响差异较大,生长指标随着秸秆还田量的增加而得到有效改善。

(4)在一定范围内玉米产量随氨化秸秆还田量的增加而增加,产量最高出现在F0.9处理,与对照处理相比高出39.3%,差异显著(P<0.05)。根据本文的研究结果,可以认为中度盐碱地氨化秸秆最佳的还田量为0.9 kg/m2。