传统村落民间传说的保护与传承述论

——以福建的下党、赖坊、杨源村为例

王国栋

(闽江学院海洋学院,福建 福州 350108)

民间传说是人民群众口头创作、传播,并与特定的历史人物或事件、地方风物等相关联的故事。每个地区的民间传说虽然内容、形式、数量各有差异,但无一不是其地域民众生活的“活态”展现。民间传说作为民间文学的类别之一,是民间文化的重要表现形式,也是各地民众口传心授、世代传承的知识宝库和文化宝库。对于民间传说的研究,学术界已经有大量的文献成果。首先,是对于民间传说重要性的研究。黄克顺[1]认为民间传说是一方社群的集体记忆,是民间的无字道德教材,是民间教化的重要力量;薛洁等[2]认为民间传说具有经济社会效用价值,具有历史教育作用和现实意义。其次,当前民间传说的研究内容大多集中于我国的四大民间传说。对于四大民间传说的在地化、故事构思的艺术魅力、美学价值等的研究比较丰富[3-6]。再次,民间传说还涉及少数民族民间传说的研究。李世武[7]研究了白族木匠传说的三种基本形态,将其概括为“巫术传说”“地方知识”和“木匠生活史”;梁真惠[8]结合实例从特征、分类、艺术特色以及功能等方面对新疆少数民族传说文化进行了综述和分析,肯定了它们对新疆旅游业发展的重大意义。可以说,大多数民族民间传说都把诚实、守信、忠义、忠贞等伦理道德观念作为其伦理主题,如女性尊重、反抗强权等在多个民族的民间传说中都较为常见[9]。最后,是对民间传说研究史的梳理。如陈祖英梳理了钟敬文对民间传说学理论建构的巨大贡献,高度评价了钟敬文所建构的传说学理论体系[10],并对中国现代民间传说研究概况进行了阶段性的梳理等[11]。

综上所述,民间传说的研究已经被众多学者所关注。但随着我国对优秀传统文化的保护愈加重视,尤其是对代表农耕文明重要载体的传统村落保护的重视,对中国传统村落中民间传说的保护和传承研究显得更加必要。福建省以其海洋文化、客家文化、闽南文化、朱子文化、妈祖文化等丰富的地方文化而享誉全国,因而探讨其中国传统村落民间传说的保护和传承具有一定的学术意义和实践价值。

一、福建的传统村落及其民间传说概况

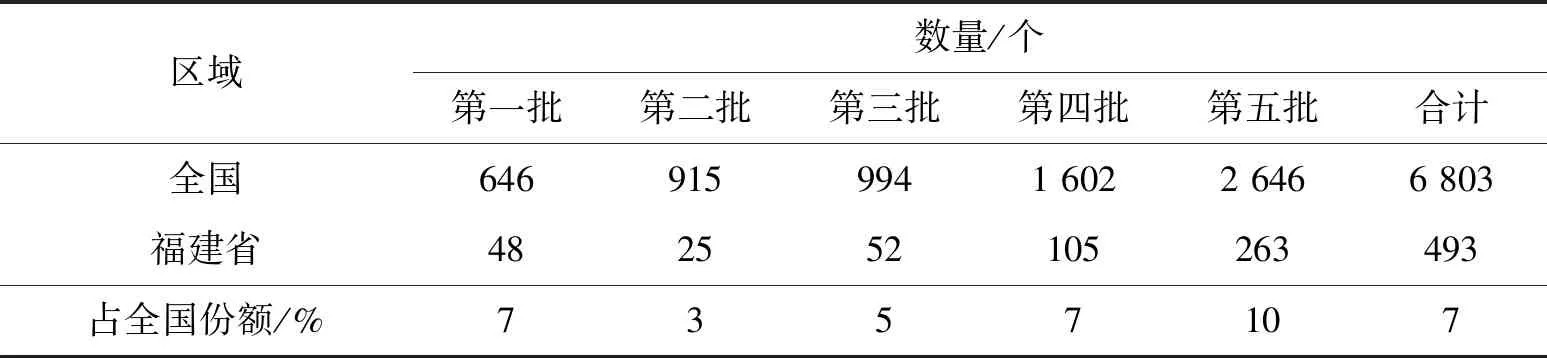

福建省东部沿海多平地,内陆多山,闽江、九龙江等河流从西向东流,地形复杂,文化差异大,传统村落数量较多。截至2018年底,住房城乡建设部、文化和旅游部、国家文物局、财政部、自然资源部、农业农村部等单位联合公布的先后共5批中国传统村落名单中,福建省共有493个村落入选,占到了全国总数的7%,具体情况如表1所示。在全国各省、直辖市、自治区中,福建省的中国传统村落数量居第6位。

表1 福建省入选的中国传统村落统计(第1~5批)

福建的传统村落与其他地区的村落一样保留了大量的民间传说,也是中国民间文化的重要组成部分。除了具有全国意义的四大民间传说《牛郎织女》《孟姜女》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》等外,还保留了大量具有在地特点的民间传说,涉及神话传说、历史名人传说、宗教传说、地方风物传说、历史故事、祖先崇拜传说等。这些传说在流传中变异、丰富和完善,不仅有值得重视的社会功能与文化意义,而且也有令人倾倒的艺术魅力。由于福建传统村落的民间传说浩如烟海,不可能穷尽分析,这里只对寿宁县下党村、清流县赖坊村、政和县杨源村三个村的民间传说的部分内容(尤其是在地化的部分民间传说)进行实证研究,以期起到抛砖引玉的作用,实现保护与传承传统村落民间传说的目的。

二、下党、赖坊、杨源村民间传说的现状

随着城镇化、工业化、现代化的推进,传统村落的人口在快速流失,乡村聚落在快速转型或变迁,大量乡村传统文化在消失或变异。下党、赖坊、杨源三个村庄的民间传说也在经历着这种威胁,并且仅仅从了解到的民间传说来看,这些传说也只是其中的一部分而已。

(一)下党村的民间传说

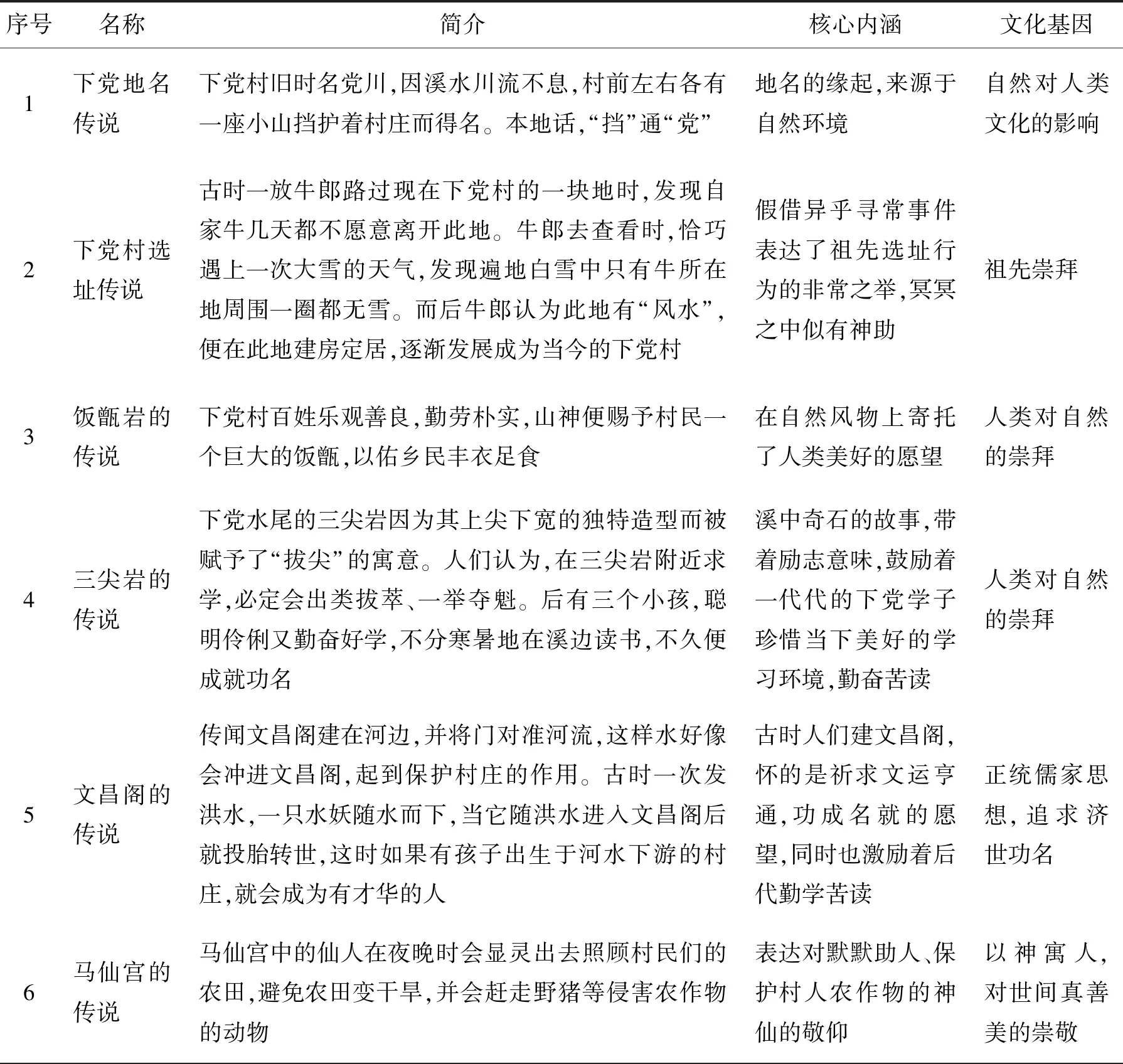

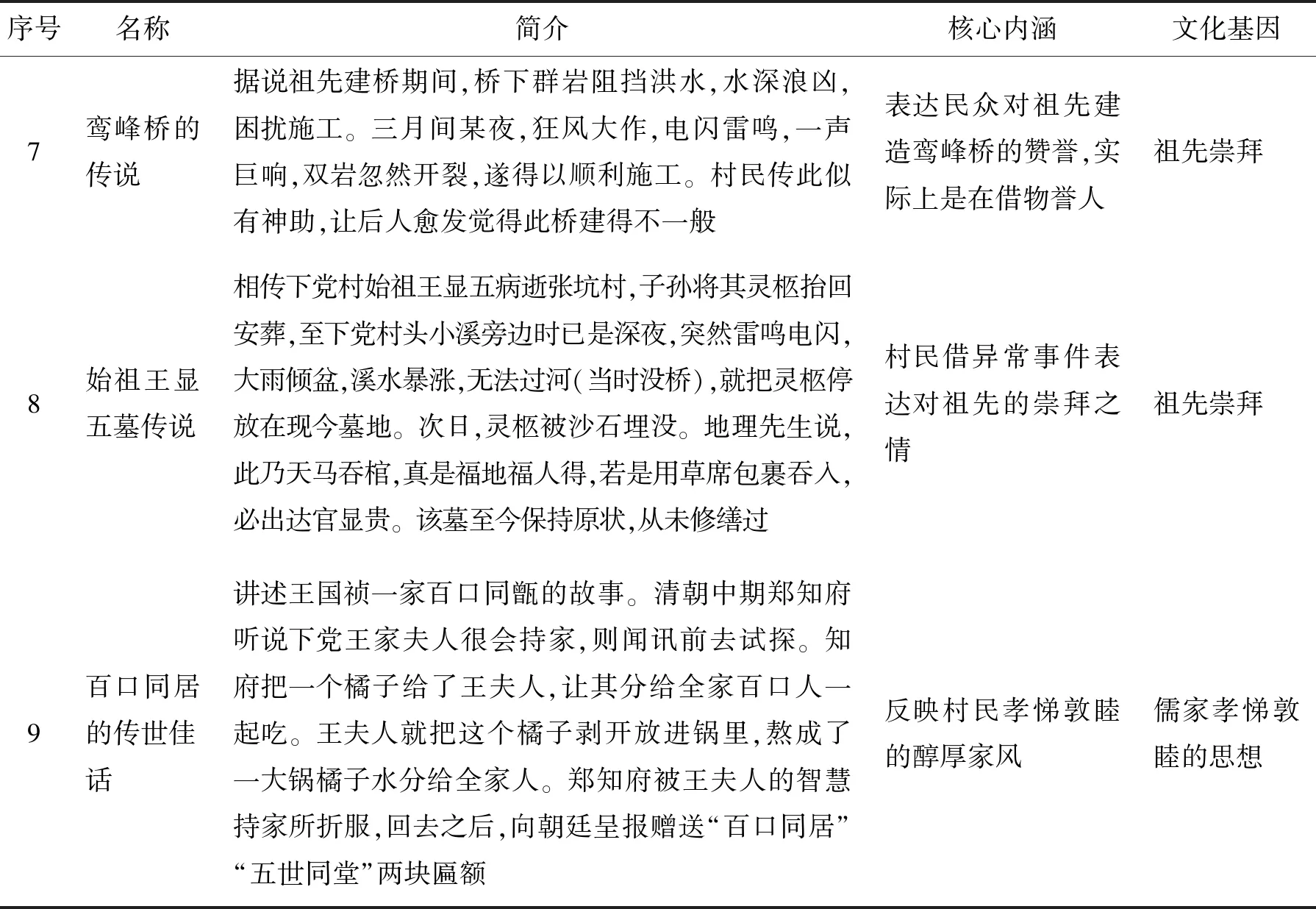

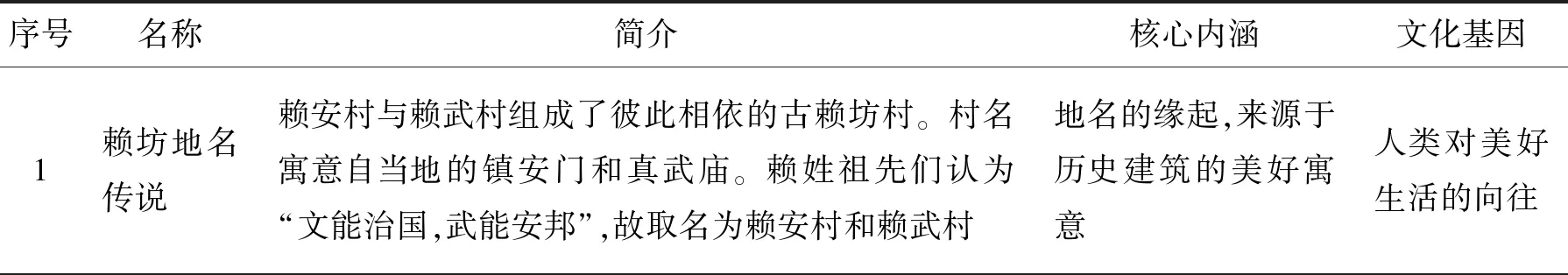

下党村位于闽东北,自南宋绍兴元年(1131)就开始有人类居住,至今已经有880多年的历史,现在是寿宁县下党乡政府所在地,2014年入选第三批中国传统村落名录。下党村流传着许多的民间传说,具体如表2所示。

表2 下党村的代表性民间传说

续表

下党的民间传说是一部血肉鲜活的地方史,给当地的自然、人文景观增添了生命力。下党村的一草一木在人民的口耳相传中都打上了当地人民的心理和文化印迹。这些民间传统共同讲述着下党村的历史和民风,传承着下党的文化血脉。以上列举的这些民间传说已经成为当地珍贵的历史记忆。

(二)赖坊村的民间传说

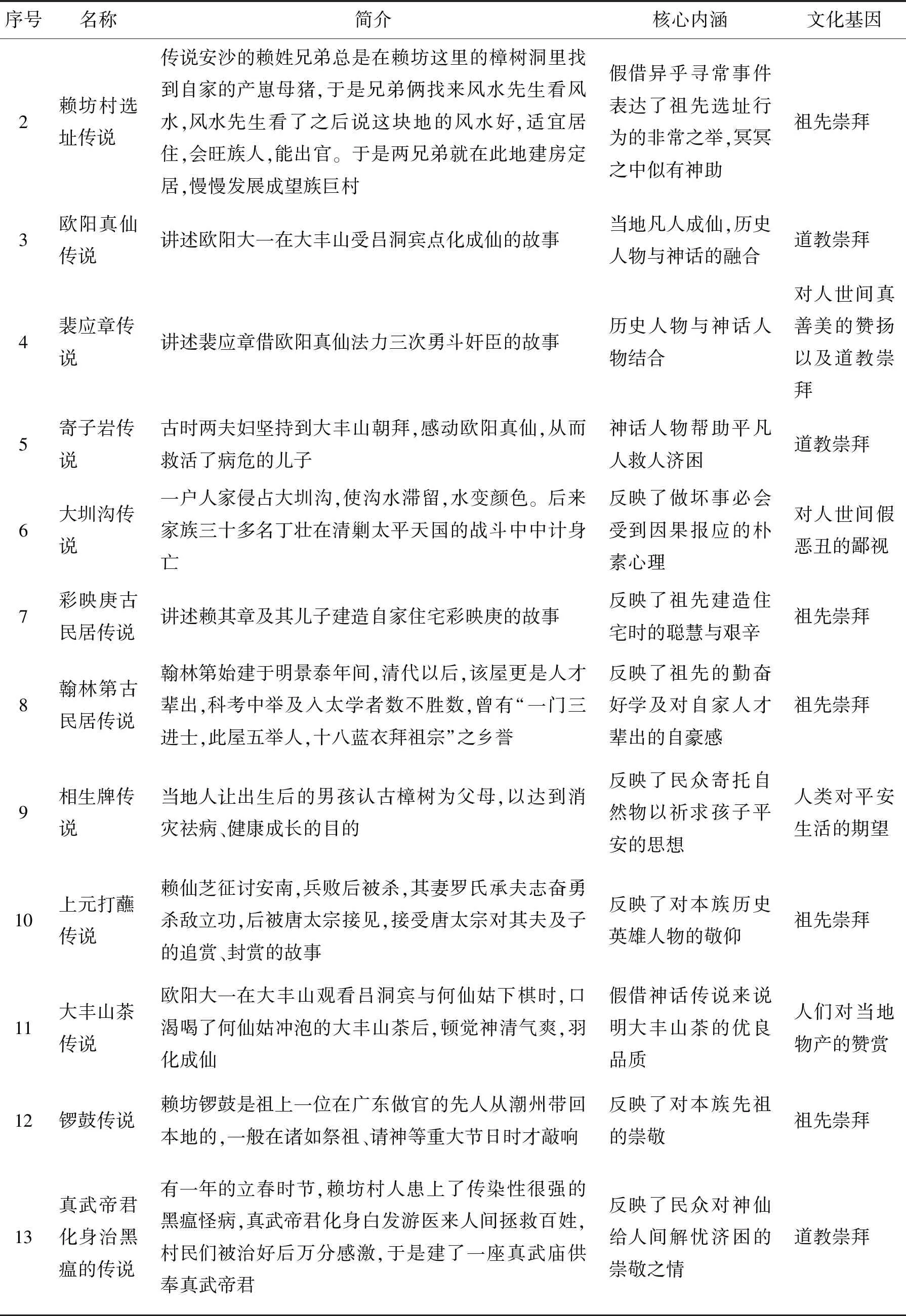

赖坊村是赖安和赖武两个毗邻的行政村组合而成的大村,以前统称赖坊村,是清流县赖坊镇政府所在地,2012年入选第一批中国传统村落名录。赖坊村居民以赖姓为主。赖坊地方特色景观较多,现存古街区面积约15万余平方米,3条古街、9条古巷道及商铺、码头、祠坊、宫庙均分布于此,具有完整的街巷结构和水系。同时,赖坊村还拥有迎熏、来青、翰林第、棠棣竞秀、彩映庚、悠叙、赖氏宗祠等古建筑。还有省级森林公园大丰山,这是闽西道教名山,动植物繁多,且为清流县最高峰。这种环境,少不了地方特色传说。赖坊村的代表性民间传说如表3所示。

表3 赖坊村的代表性民间传说

续表

赖坊村是客家文化的分布区,这里保留了大量客家文化的印记。在民间传说中存在着大量儒家文化、道教文化、中原文化、迁移文化、山地文化等。客家人的家国情怀、对真善美的追求、对孝悌敦睦思想的崇尚等在民间传说中被代代相传,不论是在古代、近代,还是现代、当代,民间传说都成为激励当地人奋发图强、塑造高尚人格的精神食粮。

(三)杨源村的民间传说

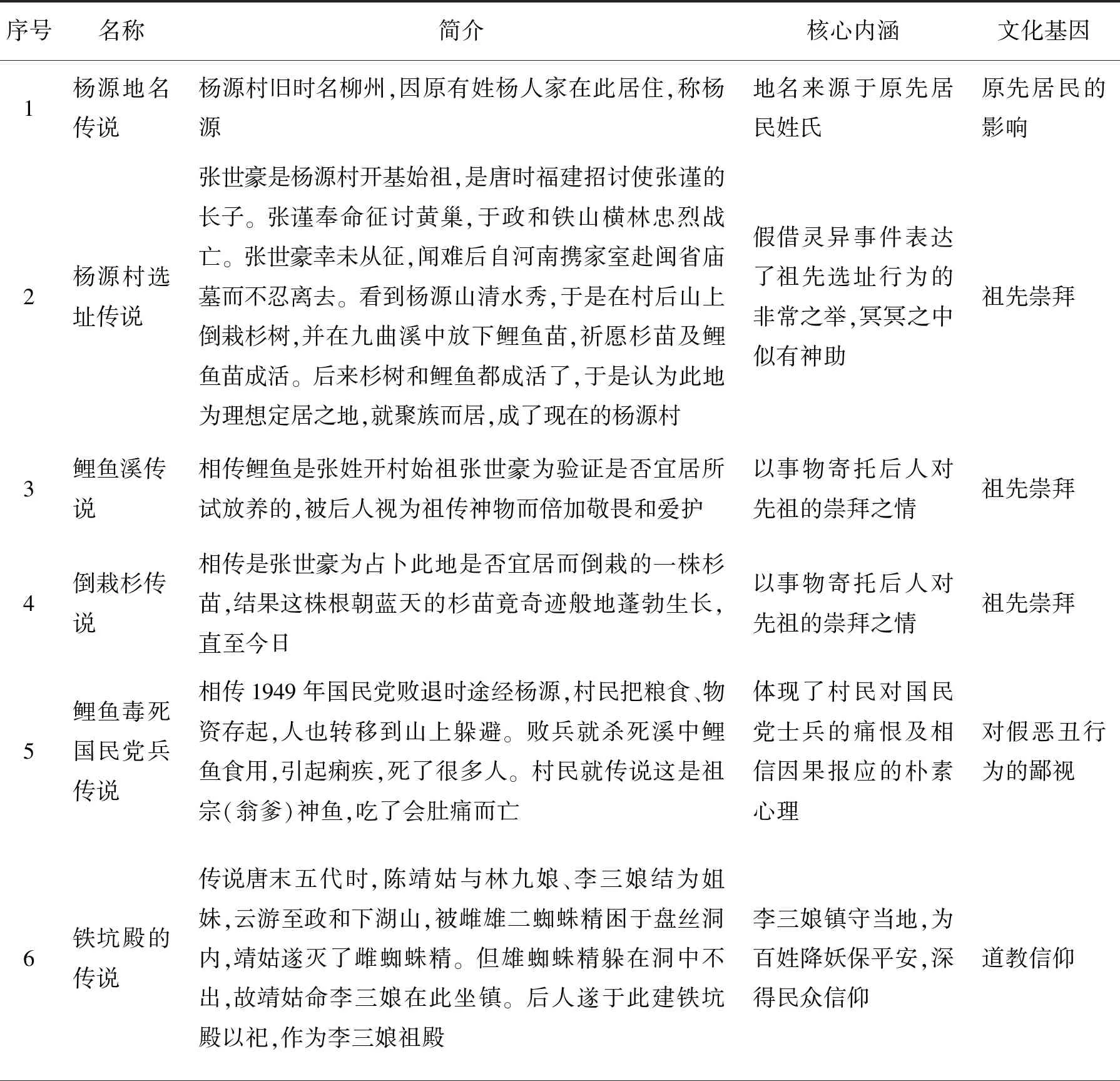

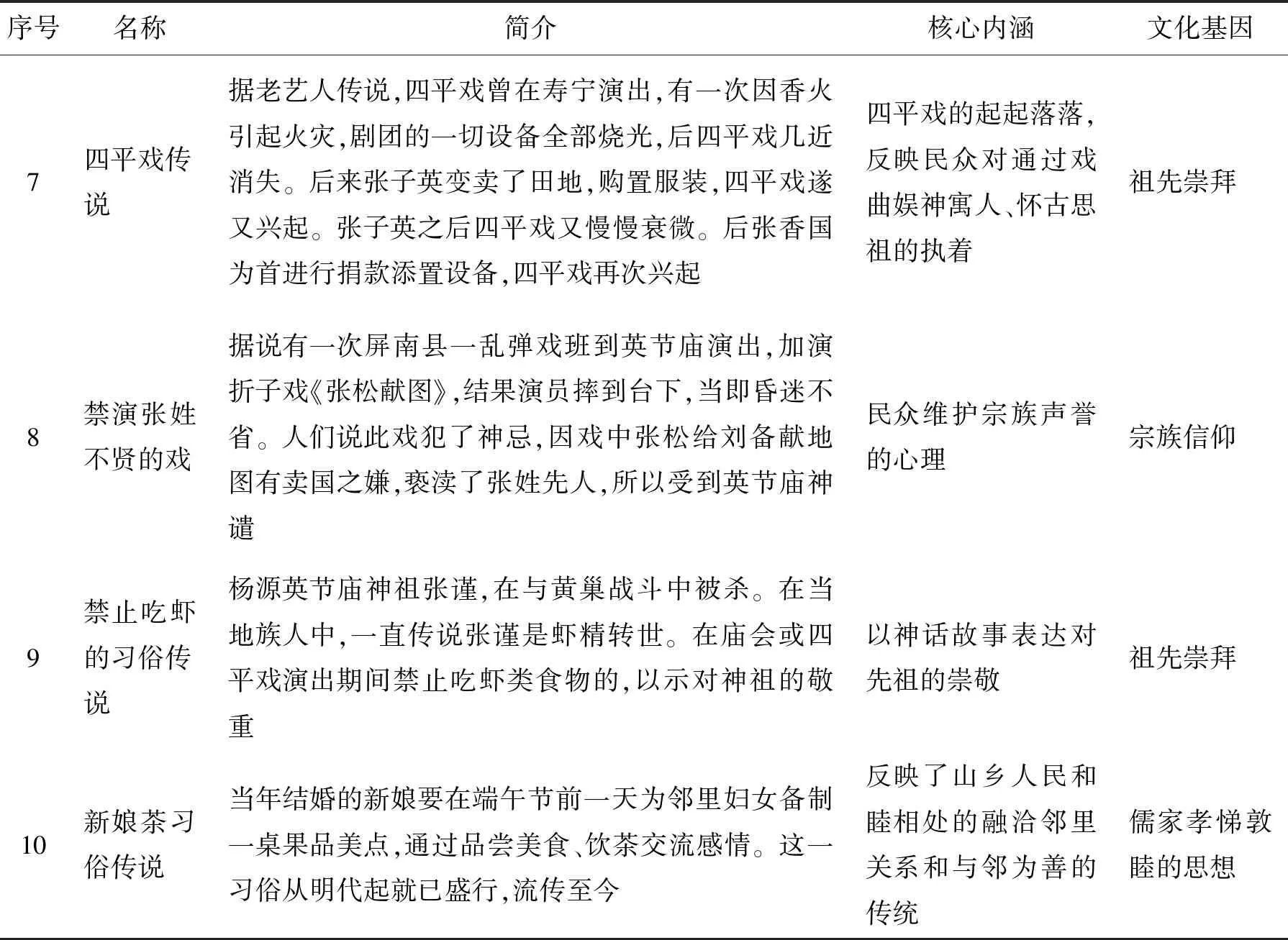

政和县杨源村于公元889年由张姓开基建村,全村以张姓为主,民风淳朴,民俗文化多样。该村2014年入选第三批中国传统村落名录,现为杨源乡政府驻地。这里的文物古迹有明朝修建的铁坑殿、清康熙元年(1662)所建的英节庙、咸丰元年(1851)建的水尾厝桥等。杨源村胜景有鲤鱼溪、倒插杉和80余株风水林古榅树。其民间文艺活动有明末清初时期传入的四平戏,几经兴衰,至今已经成为国家第一批非物质文化遗产。杨源村的民间传说也非常丰富,具体如表4所示。

表4 杨源村的代表性民间传说

续表

杨源村的民间传说更多保留了儒家文化的内涵。先祖入闽的壮举成为当地人内心的永久烙印,而孝悌敦睦思想更体现了传统农耕社会的道德风尚。这些也都成为当地人永久的共同记忆。

三、下党、赖坊、杨源村民间传说的特点

从以上列举的民间传说来看,这些民间传说都具有典型的在地化的特征,同时又深深地刻画出了当时的社会历史印迹。从内容上看,它们都承载着一定的文化基因,这些文化基因呈现了当地民众的信念、习惯和价值观等文化心理积淀。同时,作为重要的文化载体,民间传说又有着非物质文化的不变内核与可变形式的统一性,其中叙事内核的稳定支撑与表现形式的自由度是其重要特点。通过对以上三个村庄民间传说的分析,我们对其民间传说的特点进行简单概括如下。

(一)民间传说需要传承的土壤或环境

民间传说都要在所谓的“民间”才能“传说”开来。离开了民间传说的土壤或环境,民间传说往往就会因缺少营养而枯竭消亡。尤其是地方性的民间传说,往往还需要结合村子里的树木、建筑、水井、街巷、河流、山峰等传说语境进行讲述,以便于讲述人能够把这些实景作为传说的佐证材料,说明其传说的真实性。这从另一方面印证了民间传说产生的在地性,也反映了民间传说传承的地方性。在众多的传统村落里,对于其民间传说环境或土壤的保护显得非常必要。

(二)民间传说要反映一定的文化基因主题

从民间传说的功能上看,代代相传的民间传说要求承载一定的文化基因,没有文化基因的传说就没有流传的根基。这种根基就为民间传说流传提供了灵魂,也使民间传说具有了生命力。从以上3个村的民间传说所反映的文化基因看,有反映自然崇拜的、有反映祖先崇拜的、有反映儒家思想的、有反映宗教信仰的、有反映人世真善美(假恶丑)的。脱离了文化基因的传承,民间传说就犹如无本之木,失去了生命力。当然,对于民间传说的保护与传承,有助于对当地文化基因的保护,其实二者之间的这种互相耦合关系是显而易见的。

(三)民间传说要具有叙事的内核

民间传说以现实世界中存在的事物和人物为主要蓝本或根据,经过群体的口口相传,在传递中被添枝加叶,逐渐附会和融合上一些与本主题相关联的人物和情节。构成传说的叙事主题或核心部分,在日本学者柳田国男笔下,叫作“核心”或“纪念物”[12]。由于民间传说有一定的事实为核心或凭依,故民间传说有可信性的特点。例如下党、赖坊和杨源三村的传说中,有名有姓的人物、存在的自然物、人造物等就是其核心要素,这些核心要素构成了民间传说产生的骨架或元素,也成为一个民间传说区别于另一个民间传说的重要识别物。同时,依托核心要素可以使民间传说获得一定的可信度,并能够更容易被当地人所接受。

(四)民间传说具有一定的表现自由度

由于传说是民间口头叙事作品,传述者在传述时有较大的可发挥空间。现实存在的事物和人物一旦进入民众的群体创作和传承过程,便距离事物和人物的本身越来越远,越来越受到想象力的控制和支配。每一个讲述者以自己独特的情节结构和语言表达方式讲述,故同一个母题或内容的传说,出自不同的讲述者之口,就颇显不同,即使同一个讲述者在不同时间、不同场合的讲述,也可能出现差异。例如在赖坊村,不同的人述说欧阳大一得道成仙时,有人说与吕洞宾对弈的是九龙女(九龙洞狐仙),何仙姑假扮成侍茶女;也有人说与吕洞宾对弈的是何仙姑。在杨源村,不同人述说张世豪为选择居住地而种倒栽杉时,有人说是随手种下了一棵杉树就成活了;也有人说在东西南北种下四棵杉树,只是东边的树成活了。这些不同的说法,充分反映了民间传说的口头叙事文学特征,有一定的表现自由度,但传说的核心内涵却是不变的。

除了以上分析,有的学者还认为民间传说具有集体性、传承性、民族性、历史性、口头性、传奇性等基本特点[13]。因此,关于民间传说的特性把握还需要从多方面思考,本文限于篇幅,不能一一展开,留待以后进一步研究。

四、下党、赖坊、杨源村民间传说保护与传承的对策建议

(一)对于民间传说语境的保护是民间传说保护的当务之急

这里的语境主要是民间传说存在的周围环境。对于下党、赖坊、杨源村来说,当务之急是要保护好原真的村落景观环境,避免大拆大建、大改造。尤其是对于具有保护价值的文物古迹、自然景观、村落街巷格局等进行重点保护。俗话说,皮之不存,毛将焉附?一旦失去了民间传说存在的环境或土壤,这种文化样式也会随之慢慢消失。

(二)对于民间传说讲述者、传承者的保护是民间传说保护的重要手段

讲述者、传承者是民间传说的主要载体,是民间传说得以传播、传承的关键。在这些村落中,要善于发现和发掘讲述者,要保护他们,只要他们能讲述他们记忆的传说故事,而且在他的周围有一些听众,那么传说故事就不会消失。政府文化主管部门要千方百计地为传承者、讲述者提供良好的社会、物质条件,特别是要培养讲故事的后来者和听众。民间传说的传承人一般生活在社会底层。他们大多生活在村子里,不脱离生产,或从事农业生产劳动,或做一点小生意。他们可能是一些见多识广、知识丰富、能说会道的人,也可能是些一生都没有离开过本村方圆几华里的农民。不同的生活环境和不同的文化传统,造就了不同风格的讲述者。在非物质文化遗产保护工作中,国家、省、市(县)各级政府,要在对传承人进行“认定”工作的同时,给他们名誉鼓励、生活补助,为他们的传说传承工作创造条件,如让他们开办传习班、传习场所,或者让民间传说进学校等,形成可持续的传承机制[14]。民间传说的保护要根据其固有特点建立和健全一个适合时代需要和可持续发展的民间传承机制,处理好传承人的问题,从而使民间传说在现代条件下仍然能够得以继续传承。

(三)收集、整理、出版民间传说故事集是民间传说保护的重要途径

记录并出版民间传说故事集,使民间传说由口头传播到形成书面文本,是民间传说由第一生命向第二生命转化的过程。民间文学一旦得以出版,就会获得更加广泛的读者群,而且能更好地代代相传。例如下党村把当地民间传说汇集成册,印刷成小册子分发给小学生作为课外阅读物,这种做法在一定程度上是值得肯定的。当然,民间传说一旦改为文本记录,可能失去了传说口口相传的本质,这在保护上起的作用可能大于传承本身的作用,因为讲述者的地位变得无关紧要了。从而传说中的再创造或传说的鲜活表演性可能完全丧失了。例如,赖坊村的一个老人在讲述欧阳大一幻化成半仙之传说的时候,说到吕洞宾纵身跳下悬崖时,讲述人就做了一个身子向后一倾的动作,说明当时吕洞宾是背身跳下悬崖的,而不是向前跳的。这些传说中的鲜活表演或深情流露,在出版物的形式下是难以实现的。当然,结集出版一定量的民间传说不失为一种保护民间传说的重要途径。一旦民间传说消失后,至少人们在书里能找到这些当前已经销声匿迹的传说故事,从而懂得了传说故事由创作到传播、由活跃到衰亡的过程;至少人们可以在如乡村旅游文化内涵的挖掘、中小学地方教材的制定、农村文化建设开展内容的设计、文化创意产业的素材选择等几个方面对记录的民间传说进行开发和利用。

(四)采用数字媒体技术是保护和传承民间传说的新途径

民间传说可以利用现代数字媒体技术呈现出来。以图像、影像、三维虚拟影像的形式对民间传说进行全方位的整合创新,从而活化民间传说文化,调动人们视觉、听觉、触觉、嗅觉感官,将抽象化的民间传说具象化为数字艺术作品,让古老的民间传说故事在数据时代重新焕发出迷人光彩,实现民间传说的现代价值。这有助于打造中国传统村落特色文化产业,形成具有当地地域特色的数字化文化产业,这也是中国传统村落开拓创新文化产业,繁荣地方文化的重要途径[15]。除此之外,还可以挖掘部分民间传说,创作出以民间传说为主要内容的视听产品,如电视剧、民间传说小品、民间传说影视课堂等形式对其进行保护和利用。

从保护民间传说的意义上来说,民间传说对现代人深刻理解乡土文化和民族精神有很大的助推作用。通过民间传说,可以洞察到不同人的生活态度,以及民众对人生的深邃思考,也能让人们充分感知到农耕文化的深厚基因。本文通过对下党、赖坊和杨源三个中国传统村落民间传说的考察,挖掘到了部分当地民间传说,分析了其特点,并对其传承和保护提出了对策建议。本文无意于把这三个村落的民间传说进行全部的收集整理,也无意于对这些民间传说进行严格的分类分析,而是以点概面,从民间传说与文化基因的相互耦合上分析了民间传说的文化传承价值与传承意义,期望对中国传统村落的保护和活化利用及中国传统文化的保护和传承起到绵薄的推动作用。