郭适与徐青藤的隐祕对望

朱万章

自晚明并称“青藤白阳”的徐渭(1521-1593)和陈道复(1483-1544)出,水墨写意花卉始盛极一时。其后,清初画坛以“四僧”中的石涛(1642-1707)、朱耷(1626-1705)受其浸染尤深,至清代中期,则以郑燮(1693-1765)、李蟬(1686-1756)、李方膺(16951755)等为代表的“扬州画派”诸家传其法乳。而在一些远离主流画坛的区域,亦有不少娴习其水墨花卉者。他们僻居一隅,名不甚显,但却留下不少作品,风格独特,成为一个时代画风的特殊印记。清代乾隆时期广东画家郭适即是一个缩影。

郭适在画史上可谓寂寂无闻。他字乐郊,一字郊民,广东顺德龙江人,以布衣终其一生,性放荡不羁,擅诗画,诗如其人,但可惜并不多见。他长期寓居广州越秀山麓,所居曰“就树堂”,故题画多有“写于粵之就树堂”语,常钤印朱文方印“乐郊”、“就树堂”和白文方印“郭适”、“郭适之印”、“郭适私印”、“乐道人”、“郭乐郊印”、“乐”、“郊”、“郭适图书”、“就树堂印”和“海诸观”等。郭适的交游也不广,在时人的诗文中,大抵只有诗人兼书画家黎简(1747-1799)有所提及。

黎简在其《五百四峰堂诗钞》甲寅卷二十四下有《挽郭山人》一诗云:“古迹今朝就树堂,年年相见见苍苍。昨来乍怪神民泣,此去真无岩壑光。发物病肤藤笈尽,山杯风腾竹根香。樵夫半百论交泪,服药提诗倚客床。”据此可知郭适当卒于“甲寅”年,即清乾隆五十九年(1794)。在其流传下来的数十件题有年款的画中,最早的《桃花牡丹图》作于乾隆二十一年(1756)(载《广东名画家书画选集》),最晚的《桃花水仙图》(广东省博物馆藏)作于乾隆五十九年(1794),据此可知其艺术活动主要在乾隆二十一年(1756)至乾隆五十九年(1794)间。

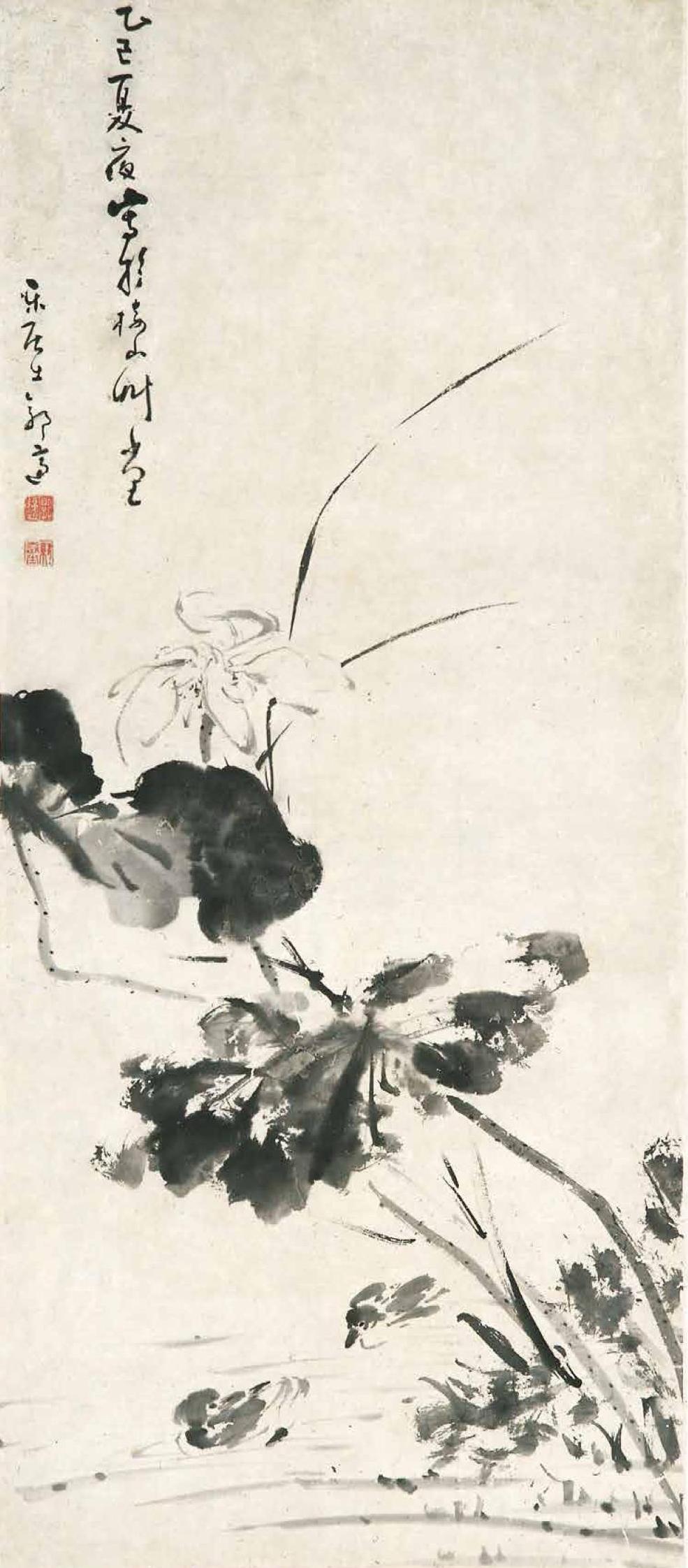

郭适长于画花鸟,善以墨气神韵取胜,墨法如染色。他学古人而不受其约束,仿徐渭能以放为收,神味直追白阳山人。他的画中,最多见的是牡丹。他流传下来的画,以牡丹为主题的占六成以上。他写牡丹与比其略早的广东画家伍瑞隆、赵焯夫不同的是,伍、赵用笔疏宕简淡,具疏爽松秀之致;郭则笔墨饱蘸,尤喜用浓墨点染枝叶,给人凝重之感。用墨不同,风格迥昇,如作于乾隆五十七年(1792)的《牡丹图》(广东省博物馆藏)最能代表这种风格。此图所绘三丛折枝牡丹含苞欲放,花叶、花辦、蕊尊均用浓墨渲染,仅细枝用淡墨,墨气洁新,花叶密而不乱,能很好地用水墨将本来华丽富贵的牡丹表现出洁气与脱俗。作者题识曰:“壬子中秋后二日画于就树草堂”,钤白文方印“郭适私印”、“乐道人”和朱白文相间印“就树堂印”,鉴藏印则有朱文方印“谭观成印”和“藏晖书屋”。谭观成为广东人,民国时期有名的书画鉴藏家,其藏品以明洁时期书画多且精。

郭适的画作尚有《古木寒鸦图》《秋柳鸣蝉图》《梅花喜鹊图》《枝头小雀图》《墨荷双鸭图》等,题材各异,风格相似。这些画,或仿青藤、白阳,或追林良、石涛,并融合自己独创,形成个人风格。《枝头小雀图》作于洁乾隆五十二年(1787),所绘

只小雀栖息于倾斜的小树上,小雀俯视下方,作觅食状。无论小雀,还是树枝,均为浓淡相宜的水墨写就,墨气淋漓,仍从青藤笔法中得来。作者题识曰:“丁未春三月雨中画于拱曰楼,乐郊”,钤白文方印“郭适私印”。郭适的其他画作也大多如此,几乎均以水墨大写意来绘花鸟,是对“青藤白阳”画风的一脉相承。

比郭适略晚的广东书画家兼书画鉴藏家谢兰生(1760-1831)在其专门品评书画的《常惺惺斋书画题跋》中提及郭适:“老辈评画者,推郭山人乐郊为博洽”,可见郭适在当时的画坛并非像今天所见到的这样湮没无闻。据说他的花鸟画,其时一直在黎简之上。遗憾的是,他的作品未能得到有效的传播与推广,其本人虽然擅诗,却无相关诗集刊行,他和当时的主流文人圈也缺乏相应的交流与互动,因而才使其游離于画史之外。好在通过其作品的梳理,我们还能深味其潇洒隽逸且具笔情墨趣的花鸟画。

郭适与徐渭相隔两百年左右,自然没有机会亲炙教泽。但徐渭曾经到过广东,应有不少作品留在当地。而在书画鉴藏史上,清代的广东是一个重镇,因商业的繁荣而使书画鉴藏家应运而生。这些书画鉴藏家将包括“青藤白阳”在内的主流画史上的名家之作带回广东,使远离文化中心区的广东画家也有机会看到画家原作。郭适生活的以顺德为中心的区域,正是清代手工业和工商业极为繁盛之地,他在这样的环境中借助友朋之力观摩“青藤白阳”的作品是可能的。因而,在其随意挥洒的墨戏之作中,我们不难看到艺术传承与远播的痕迹。