甘蔗抗虫机制的研究进展

王法律,林东江,王亚如,王锦达

(福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心,福州 350002)

0 引言

甘蔗是重要的糖料作物及能源作物,对国民经济的发展有重要的作用。为害甘蔗的害虫达360多种[1],其中可以分为钻蛀性害虫、刺吸性害虫、食叶害虫以及地下害虫。其中以钻蛀性螟虫最为严重,在中国主要有 条 螟 (Chilo sacchariphagus)、二 点 螟 (Chiloinfuscatellus)、黄螟(Argyroploce schistaceanaSnellen)、白螟(Scirpophag aexcerptalis)和大螟(Sesamia inferens)[2]。螟虫幼虫钻入甘蔗的生长点部位,造成枯心苗;在生长中后期则以为害蔗茎为主,不仅破坏茎内组织,而且降低糖分,影响品质,并很容易造成风折或枯梢导致产量严重降低。目前生产上主要是依靠化学农药来防治甘蔗害虫,此外巴西等国家已经得到了转Bt基因的抗虫甘蔗[3]。由于长期使用、重施农药,用药选择性少,类型单一,甘蔗害虫抗药性逐年升高;此外,Bt毒素也仅对鳞翅目等几种特异性昆虫有毒害作用,防治范围有限,另外转基因作物的环境和食品安全也是一个不容忽视的问题[4]。利用甘蔗自身抗虫特性选育抗虫品种,是目前公认减少虫害最根本、经济有效和对环境影响最少的办法。利用品种对害虫的不敏感性,对害虫种群实施控制,不但有利于害虫的防治,也有利于减少环境污染、维持生态系统的平衡。近年来,国内外研究人员在甘蔗的物理形态抗性、生理生化抗性等甘蔗抗虫机制上的研究取得了较大的进展[5],并根据不同标准鉴定了不同的抗虫甘蔗等级。本文就甘蔗对害虫的抗性等级评价和目前甘蔗抗虫机制的研究进展进行综述,以期为甘蔗虫害控制培养抗虫甘蔗品种提供理论参考。

1 甘蔗的抗虫等级及其鉴定

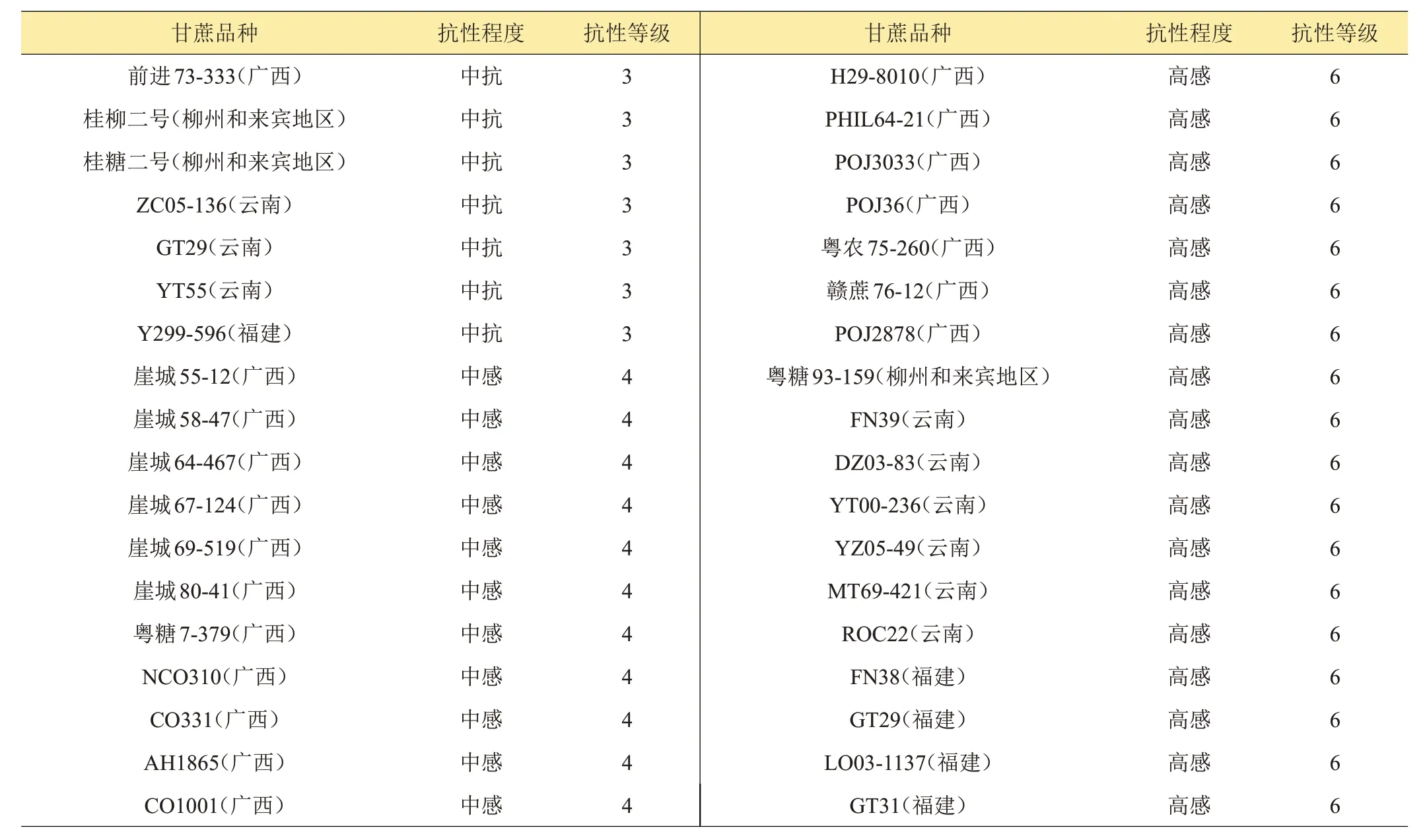

研究表明,不同甘蔗品种具有不同程度的抗虫性。不同地区甘蔗品种的抗虫性也不尽相同。针对甘蔗抗虫能力,可将甘蔗抗虫能力分为不同等级。目前主要采用田间鉴定的方法进行抗性鉴定,而由于环境的不同与甘蔗本身的特性,对于抗性等级的划分复杂多样,抗性指标也很多。大多数将抗虫等级分为6 级与4 级。而使用的抗性评价指标主要有甘蔗枯心率、甘蔗株(茎)蛀虫孔率、甘蔗受害率、甘蔗虫害茎率、虫害节率等。笔者主要使用6 级分类方法,对不同甘蔗品种的抗性进行评价划分,详情见表1。

由表1 中数据可以看出,不同甘蔗品种在不同的地区可能存在不同的抗虫等级,如‘ROC22’在福建表现为抗[10],在广西表现为中感[8],在柳州和来宾地区表现为感[9],其原因可能是不同地区环境条件的不同,害虫表现的特征也不同。此外,评价指标的不同也会对抗性鉴定产生影响,造成同一品种不同地区抗性表现不同。不同的肥水管理水平也会对甘蔗抗性造成影响[12]。目前国内外学者评估甘蔗抗虫性主要根据受害茎节百分率,通过田间鉴定甘蔗生长中后期的螟害[9]。国内甘蔗抗螟虫鉴定还通过调查苗期枯心率[11],生长中后期螟害株率、虫蛀孔数以及螟害节进行鉴定。但是这些标准主要是定性评价[9],不能做到定量评价。如何能够准确评价甘蔗的抗虫等级,能否从甘蔗的物理结构与化学成分入手做到定量评价,仍要深入研究甘蔗的特征特性。未来可以结合分子生物学方法进行研究测定,从而制定定量标准。

表1 甘蔗抗虫等级表

续表1

2 植物的抗虫防御机制

地球上约有150 万种昆虫,而地球上的植物仅约50万种。植物与昆虫互相作用,各自形成了独特的适应和防御机制,植物能够使昆虫少吃或不吃,甚至是使昆虫的生长率水平降低等。在整个生态系统中,植物对昆虫的防御机制和植食性昆虫的取食能力的进化是协同的、连续的,植物形成的特异防御机制增强了植物的生存能力和适应性(图1)。

3 甘蔗的物理抗虫机制

不同品种的甘蔗对虫害有不同程度的抵抗能力,甘蔗抵御虫害的第一道防御机制就是自身的物理结构特性决定的。甘蔗的节间表皮硬度、纤维含量、表皮蜡状物[13]、硅含量等,都是影响甘蔗物理抗虫能力的重要因子。

3.1 甘蔗的节间表皮硬度

作物器官硬度是与作物品质、加工性能、成熟度、商品率和耐贮运性等有密切关系的数量性状,在农作物育种和品质评价中得到广泛的应用[14-15]。甘蔗表皮坚硬,其节间表皮硬度是一个重要的遗传指标。不同甘蔗品种节间表皮硬度差异很大,在甘蔗的品种选育、栽培选择及评价判断的标准中,节间表皮硬度已经成为一个重要的指标。有研究指出,节间表皮硬度与甘蔗的抗虫性有重要联系。以螟虫为例,通过对72个抗性/感性品种对螟虫的田间抗性研究,发现节间表皮硬度与每根甘蔗的受害茎节数、螟虫数呈显著的负相关[16]。任大方等[17]研究发现,甘蔗的节间表皮硬度对甘蔗的抗螟虫性有一定的影响,抗螟虫品种的外皮硬度明显比感虫材料高。影响表皮硬度的因素有很多,硅细胞含量、纤维细胞含量与表皮硬度呈正相关。

3.2 甘蔗的纤维含量

研究表明,纤维含量与植物叶与茎的韧性正相关[18]。纤维含量与强度与纤维素含量、半纤维素含量以及木质素含量有关。纤维素是大分子多糖,是细胞壁的主要成分。半纤维素包含木糖、阿拉伯糖、甘露糖与半乳糖等,木质素是一种复杂的酚类聚合物,填充在纤维素构架中用于增强植物体的机械强度,利于输导组织水分的运输及抵抗不良的环境[19]。在抗虫害机制中,纤维含量高、机械韧性强的甘蔗对虫害的抵抗能力强于纤维含量低、机械韧性弱的甘蔗。

3.3 甘蔗的表皮蜡状物

甘蔗表皮蜡状物是覆盖在甘蔗茎最外层的不溶于水而溶于有机溶剂的有机混合物的总称。植物的蜡质层分为内外2 层,填充在角质层网状结构之内的是内蜡质层,在角质层外又形成蜡质结构,是外蜡质层,形成了植物与外部环境及病虫害之间的屏障,从而达到保护植物的效果[20]。植食性昆虫取食甘蔗,甘蔗表皮蜡状物会对其取食造成影响,进而缓解虫害问题。

3.4 硅含量

甘蔗是禾本科植物,与水稻一样,硅在甘蔗的抗性中起重要的作用。硅含量的增加或组织硅细胞的增加,可以增加蔗茎硬度、降低螟虫的消化率和对植株组织的咀嚼性,同时增加诱导螟虫天敌的可挥发性物质和与天敌生长发育相关的游离氨基酸等[21-22]。对于一些品种的甘蔗与昆虫体系,硅在抗虫机制中主要表现在硅能够提高甘蔗茎皮硬度,降低植食性昆虫取食的适口度,引起昆虫下颚受损[23],进而保护甘蔗植株。

4 甘蔗的生理生化抗虫机制

甘蔗的生理生化抗虫机制可以分为2 类,即组成型生理生化防御体系与诱导型生理生化防御体系。组成型防御是植物依赖自身固有特性来对昆虫取食行为进行防御,是植物与生俱来的,外界环境发生改变对其影响不大,在植物体持续发挥作用。诱导型防御是植物因昆虫取食这一行为而产生某种物质或某种反应来避免被取食或伤害,从而达到防御的目的,这是在植物受到外界损伤后才表现出的防御反应[24]。

4.1 甘蔗的组成型生理生化防御体系

研究表明,不同品种的甘蔗抗虫能力不同。对于宿根性优良的甘蔗,不同植期的甘蔗抗虫能力不同。通过对南非8个宿根甘蔗和22个新植蔗对螟虫的抗性研究发现,新植蔗的抗性较宿根蔗强,且螟虫偏好于更衰老的蔗茎,可能与含有更高的氮素含量有关[25]。施用硅肥的甘蔗抗虫能力提高,可以有效阻碍甘蔗蛀茎螟的钻蛀行为[21]。此外,甘蔗蓟马偏好取食糖含量高的甘蔗汁[26],一些碳水化合物在一定程度上影响害虫的发生[27]。还有研究表明,植物的油脂与灰分与其抗性有关[28]。研究表明,植物体内保护性酶和蛋白酶抑制剂对植物抗性有一定程度的影响[29-30]。甘蔗体内多酚氧化酶(PPO)活性的提高利于合成酚类等化合物,产生蛋白抑制素,这些物质直接干扰害虫的取食、恶化营养环境以及干扰害虫的正常生长、发育直至死亡,导致害虫田间种群数量下降[31]。蛋白酶抑制剂主要包括有胰蛋白酶抑制剂(trypsin inhibitor,TI)和胰凝乳蛋白酶抑制剂(chymotrypsin inhibitor,CI)[32]。

4.2 甘蔗的诱导型生理生化防御体系

在整个生态系统中,植物对昆虫的防御机制和植食性昆虫的取食能力的进化是协同的、连续的,植物形成的特异的防御机制增强了植物的生存能力和适应性(图1)。

4.2.1 甘蔗的次生代谢物质 植物次生代谢产物(secondary metabolites)是由植物通过次生代谢途径合成的小分子有机化合物[33]。在之前的研究中,人们长时间认为次生代谢产物是一种无用的代谢废物,随着研究的深入,发现次生代谢物的种类多样、结构迥异、功能复杂[34]。比如在中药中,次生代谢物往往是其主要的有效药效成分[35]。对于植物来说,次生代谢产物主要有萜烯类物质、酚类物质、含氮化合物3 类[36-37]。次生代谢物质可以发挥组成型防御的作用,同时也能发挥诱导型防御的作用。植物在受到虫害后,酚类化合物含量明显提升[38]。此外,虫害诱导植物产生的挥发物中,萜烯类物质是其中最主要的组成成分[39]。在李奕震等[40]的研究中,栗树芽内酚类物质含量与抗栗瘿蜂性状有极显著相关性,在所测的7个栗树品种中,阳山油栗芽内酚类物质含量最高,其栗瘿蜂虫瘿百分率最低,而日本栗芽内酚类物质含量最低,其栗瘿蜂虫瘿百分率也就最高。对于甘蔗酚类物质的作用,如今的研究并不多。有研究表明,甘蔗叶多酚含量提高,有利于甘蔗整体抗性的提高[41]。萜烯类化合物是植物次生代谢的重要产物,种类繁多。根据这些萜类的结构骨架中包含的异戊二烯单元的数量,可分为单萜(monoterpenoid C10)、倍半萜(sesquiterpenoid C15)、二萜(diterpenoid C20)和三萜(triterpenoid C30)等。它们通常属于植物的植保素,虽不是植物生长发育所必需的化合物,但在调节植物与环境之间的关系上发挥重要的生态功能。植物的芳香油、树脂、松香等便是常见的萜类混合物[42]。含氮化合物主要是生物碱等物质,大多数生物碱对昆虫具有毒性,昆虫取食植物后生物碱在害虫体内长期积累延缓昆虫发育,或对生殖力造成影响甚至死亡[43]。研究表明,除植物体正常次生代谢产生外,机械损失和虫害是2 种诱因。昆虫取食植物,其唾液内Volicitin 与β-葡萄糖苷酶都可以成为诱发植物释放次生代谢物质的激发子[33]。研究表明,甘蔗的某些生理生化因子,如单宁酸等次生物质可抑制螟虫的生长发育,而必需氨基酸和蛋白质可为螟虫的生长发育提供必需的营养物质,因此如植株内缺乏某些必需氨基酸和蛋白质则不利于螟虫的生长发育[5]。芽鳞氯原酸和类黄酮、单宁酸、氮素和必需氨基酸与抗虫性直接相关。对于虫害与甘蔗次生代谢物质关系研究还不是特别多,但有理由相信,次生代谢物在甘蔗抗虫机制中发挥着重要的作用。并且,一些次生代谢物质在信号传导中也起到重要作用。

4.2.2 甘蔗的信号传递 植物信号有2 种类型,即外源信号(机械伤害、取食损伤、病菌入侵)与内源信号(Jas、SA、ET 等),内源信号只有经过外源信号的作用才能产生并发挥作用[44]。JAs包括JA及其前体化合物(如12-oxophy-todienoic acid,OPDA)或衍生物(如jasmonicacidisoleucine,JA-Ile),是参与植物对昆虫防御应答的主要植物激素[33]。茉莉素及其衍生物诱导植物抗虫性在番茄、烟草、马铃薯、水稻、小麦、杨树等多种作物中得到证实[45]。在龚恒亮等[45]的研究中,甘蔗苗经喷施茉莉酸甲酯(MeJA)和机械损伤处理后,对茎、叶组织中的化感物质进行气相分析得出:甘蔗植株经MeJA 和机械损伤诱导后可产生明显的应答反应。由茉莉酸甲酯引起的应答反应究竟会对甘蔗的抗虫性产生哪些影响还需进一步研究。此外,研究表明,茉莉酸甲酯的诱导作用可以明显提高甘蔗多酚氧化酶的活性[31]。而多酚氧化酶的活性与植物抗虫性有密切关系。针对茉莉酸类物质的信号通路,研究表明,外界胁迫如虫害、干旱等均可诱导JA 的合成,并且丝裂原活化蛋白激酶(WIPK)是茉莉酸介导中伤信号的重要成分,JA 合成需要WIPK[46]。茉莉酸类化合物对基因表达的调控存在2 种机制:一种是经典信号通路包括COI1 和JAR1,2 种环戊酮酸OPDA 和JA 均参与这一信号转导通路,激活或抑制相关基因的表达;另一种机制只涉及OPDA[47]。JAZ(Jasmonate ZIM-domain)蛋白家族的发现使人们提出JAZs 调控的JA 信号传递模式[48]。此模式涉及JA-Ile 的合成、SCFCOI1 与JAZ 蛋白的结合、MYC2 的释放。在植物没有受到外界胁迫时,JAZ 蛋白与MYC2 结合,使MYC2 不能失活,不能启动基因转录。当植物受到外界胁迫,植物体内合成大量JA,JA 在依赖ATP 作为能量的腺苷酸形成酶JAR1(Jasmonic acid resistant 1)的作用下形成JA-Ile,JA-Ile 可以促进SCFCOI1 与JAZ 蛋白形成复合体,释放MYC2,启动基因表达,响应外界胁迫[49]。根据顾小军等[33]的研究,植物通过昆虫相关激发子调控防御反应,植物细胞膜识别激发子如Volition,次生代谢物合成,从而影响植物抗虫性。许多研究都表明,茉莉酸类物质有利于提高植物体内相关酶如过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)等的活性,提高植物抗虫能力[50-52]。关于茉莉酸通路与植物抗虫的关系见图2。

研究表明,甘蔗经过水杨酸处理后体内可溶性糖含量提高[53]。研究认为,害虫对甘蔗的为害程度与其含糖量呈密切正相关;可溶性糖含量高的寄主植物更加适宜植食性昆虫的消化[28]。所以水杨酸可能对甘蔗抗虫起负作用,相关研究需更深入展开。乙烯是植物激素的一种,具有多种生理作用。乙烯的生物合成是昆虫取食植物后植物的一种应答反应[54],乙烯对植物抵御生物胁迫起到广泛的调控作用[55]。乙烯除了自身可以参与某些植物抵御生物胁迫,也可对JA诱导的应答进行调控[33]。目前对甘蔗乙烯基因的研究中,对乙烯在甘蔗抗虫机制中发挥的作用研究较少。相信随着研究的深入,乙烯在甘蔗抗虫体制中的作用一定会被研究清楚。目前许多试验表明,茉莉酸类生物合成受损或感知缺陷型的植物,其防御性次生代谢产物的积累受到严重影响,因此减弱了这类植物对植食昆虫的抵抗力[56]。但是水杨酸类物质与乙烯并未被证实直接参与调控植物次生代谢物质[33]。

5 展望

目前对甘蔗的抗虫机制的研究还不够透彻,对抗虫等级的划分也没有定量的指标。随着现代分子生物学的发展,更多甘蔗抗虫机制的机理会被人们发现。对于甘蔗抗虫工作的开展,应该围绕甘蔗的物理以及生理生化性状及途径方面进行。(1)从前人的研究看,转基因甘蔗的效果并不显著(如巴西的转bt基因的抗虫甘蔗),这也说明在甘蔗转基因育种方面仍然有很多工作需要开展。结合转基因技术以及新的育种技术,充分挖掘抗虫基因并培养转基因甘蔗,是未来甘蔗抗虫的研究重点。(2)要在品种与环境之间的相互关系方面进行相关研究,以期达到品种与环境的符合。(3)今后应该着重研究甘蔗次生代谢物质在防御虫害中的作用,并且在甘蔗内茉莉酸类物质、水杨酸类物质和乙烯甘蔗受虫害之后生理生化变化深入研究,揭示其完整途径,为甘蔗防治害虫工作提供参考。