魏了翁《周礼折衷》征引、改写儒家文献考

郭善兵

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

南宋儒者王应麟(1223—1296年)曾对北宋仁宗庆历年间前后儒者对汉唐经典《注》《疏》态度的迥异有如下被后世治经学史者广为征引、尊奉的阐述:“自汉儒至于庆历间,谈经者守训故而不凿。《七经小传》出而稍尚新奇矣。至《三经义》行,视汉儒之学若土梗。”[1]另一被后世经学史研究者奉为圭臬的清儒皮锡瑞所撰《经学历史》中也将宋代视为“经学变古时代”,皮氏在征引司马光、王应麟、陆游等人阐述的基础上,进一步详加考释曰:“经学自唐以至宋初,已陵夷衰微矣。然笃守古义,无取新奇;各承师传,不凭胸臆;犹汉、唐注疏之遗也。……乃不久而风气遂变。……此皆庆历及庆历稍后人,可见其时风气使然。”[2](P156)欧阳修、王安石、苏轼、张载、二程、朱熹等两宋儒者,对儒家经典及历代儒者诠释,皆不乏质疑、否定之辞。[3]上述皆易使人们认为:宋儒对儒家经典及前代儒者的诠释,弃若敝履。其实,这是一种误解。宋代儒者在进行学术创新的同时,对前代儒者的学说,固然不乏质疑和否定,但也不乏征引、传承。本文欲探讨的南宋儒者魏了翁《周礼折衷》对儒家文献的征引等问题,就是其中一例。

魏了翁(1178—1237),字华父,号鹤山,邛州浦江(今四川省邛崃市浦江县)人。其生平事迹具载《宋史》卷437《儒林列传七》。魏了翁生前著述丰富,主要有《九经要义》《周礼折衷》《经史杂抄》等。其中,《周礼折衷》是魏氏对《周礼·天官》经文及前代儒者《注》《疏》等进行诠注、考释的一部著作。长期以来,此书似未引起学界的重视。迄今,笔者仅见夏薇《魏了翁〈周礼折衷〉经学特点探析》[4]一文对《周礼折衷》反映的魏了翁之经学思想、学术倾向等问题进行了专门探讨。其它论述,多仅提及魏氏撰有此书,相关研究却付阙如。本文欲探讨之魏了翁《周礼折衷》征引儒家文献,主要基于魏了翁对儒家“十三经”、汉代以后儒者,如东汉杜子春、郑众、郑玄,唐代贾公彦,宋代王安石、陈祥道、李心传等儒经诠释学说的征引,但魏氏对上述著作的改写、缘由、利弊等问题,目前尚无专门研究。故本文在搜集、分析相关史料的基础上,对这一问题做一探讨。

一、魏了翁《周礼折衷》征引儒家“十三经”

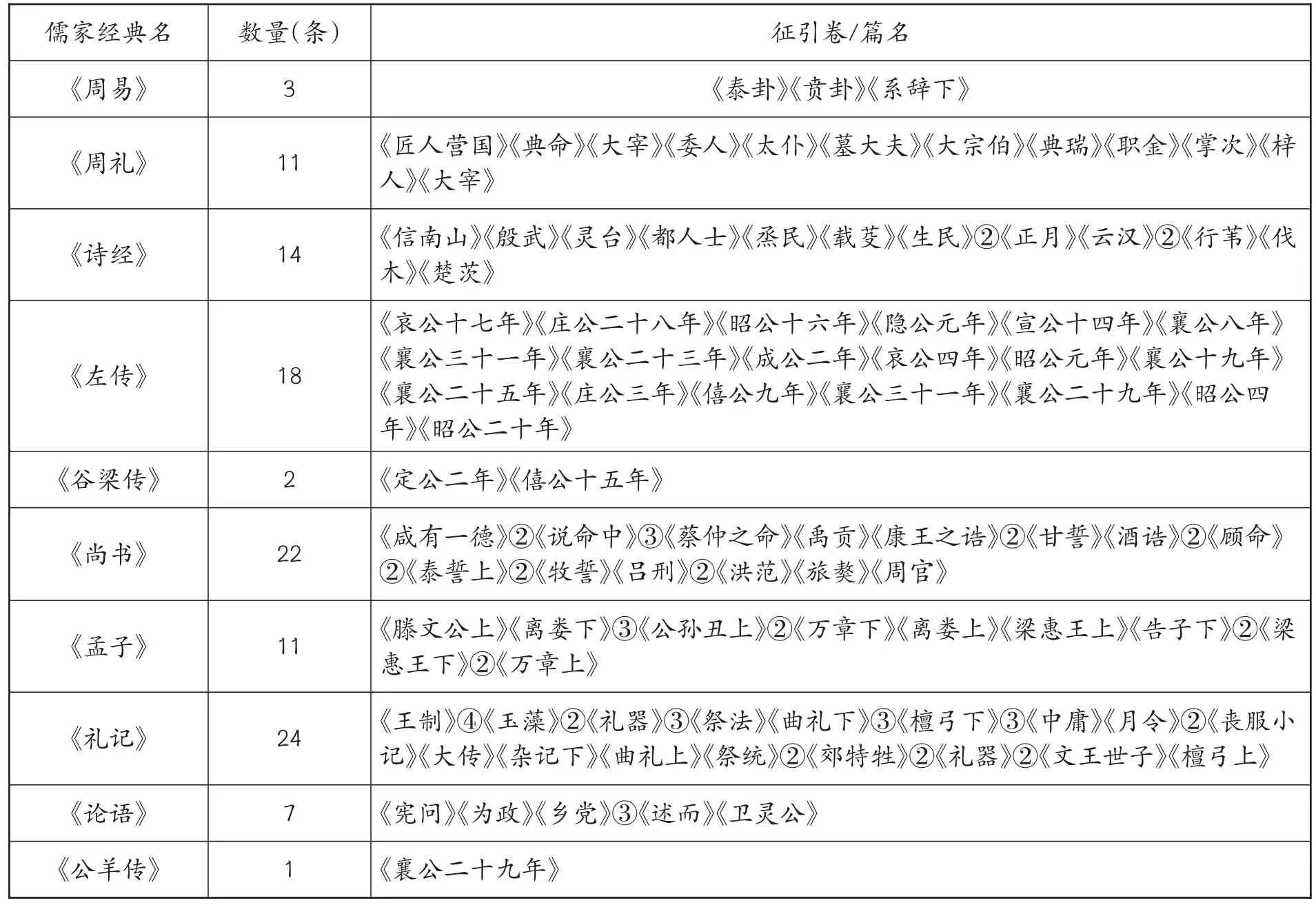

魏了翁《周礼折衷》一书中大量征引自汉武帝迄宋代历代若干最高统治者陆续钦定的“经”,即后世所谓儒家“十三经”中的《周易》《周礼》《诗经》《左传》《谷梁传》《尚书》《孟子》《礼记》《论语》《公羊传》十部经典。具体征引如下(若干文献卷名后带圈数字系《周礼折衷》里征引该卷的次数):

儒家经典名《周易》数量(条)3《周礼》11《诗经》14《左传》18《谷梁传》2《尚书》22《孟子》11《礼记》24《论语》《公羊传》7 1征引卷/篇名《泰卦》《贲卦》《系辞下》《匠人营国》《典命》《大宰》《委人》《太仆》《墓大夫》《大宗伯》《典瑞》《职金》《掌次》《梓人》《大宰》《信南山》《殷武》《灵台》《都人士》《烝民》《载芟》《生民》②《正月》《云汉》②《行苇》《伐木》《楚茨》《哀公十七年》《庄公二十八年》《昭公十六年》《隐公元年》《宣公十四年》《襄公八年》《襄公三十一年》《襄公二十三年》《成公二年》《哀公四年》《昭公元年》《襄公十九年》《襄公二十五年》《庄公三年》《僖公九年》《襄公三十一年》《襄公二十九年》《昭公四年》《昭公二十年》《定公二年》《僖公十五年》《咸有一德》②《说命中》③《蔡仲之命》《禹贡》《康王之诰》②《甘誓》《酒诰》②《顾命》②《泰誓上》②《牧誓》《吕刑》②《洪范》《旅獒》《周官》《滕文公上》《离娄下》③《公孙丑上》②《万章下》《离娄上》《梁惠王上》《告子下》②《梁惠王下》②《万章上》《王制》④《玉藻》②《礼器》③《祭法》《曲礼下》③《檀弓下》③《中庸》《月令》②《丧服小记》《大传》《杂记下》《曲礼上》《祭统》②《郊特牲》②《礼器》②《文王世子》《檀弓上》《宪问》《为政》《乡党》③《述而》《卫灵公》《襄公二十九年》

虽然从理论上来说,经典注释者征引哪些文献以佐证经典或自己的论点,主要取决于经典自身的内容,及其与被征引文献的相关性程度的强弱,但也可以从一个侧面反映出,经典注释者对文献的熟悉、掌握,甚至是爱好的程度。

从魏了翁《周礼折衷》征引儒家“十经”文献来看,就引用频次而言,《礼记》(《小戴礼记》)被征引24次,位居榜首。其下依次是《尚书》(22条),《左传》(18条),《诗经》(14条),《周礼》《孟子》(二书皆11条),《论语》(7条),《周易》(3条),《谷梁传》(2条),《公羊传》(1条)。这与魏了翁平生经学研究的积累有密切的关系。

魏了翁曾撰《九经要义》263卷,其中包括《周易要义》《尚书要义》《毛诗要义》《仪礼要义》《周礼要义》《春秋左传要义》《礼记要义》《论语要义》《孟子要义》。魏了翁《周礼折衷》未引用《仪礼》《尔雅》《孝经》三部儒家经典,除《仪礼》魏氏撰有《仪礼要义》外,其它二部经典,魏氏或因涉猎不多,因而在《周礼折衷》中,未曾引用上述二经的相关经文。

依征引的方式,我们大致可将魏了翁对前述“十经”总计112条的征引,分为改写、不改写经典词句二种类型。改写者有56条,改写较多的文献,依次是《礼记》(15条),《左传》(13条),《周礼》及《孟子》(皆为8条),改写较少的是《诗经》(2条),且魏氏对《诗经》的改写,都是或因字形相近而误改。不改写者亦为56条,《周易》《诗经》《尚书》等引文较短小精悍者,基本未有改写。

二、魏了翁《周礼折衷》征引“十三经”注疏文献

自汉代起,历代儒者致力于对儒家文献,尤其是对历代钦定的“经”进行注释、考证,形成了一个庞大的经学诠释体系。其中,西汉毛亨的《毛诗传》、东汉儒者郑玄的《周礼》《仪礼》《礼记》三经《注》,西晋杜预的《左传注》,唐代儒者贾公彦的《周礼疏》《仪礼疏》,孔颖达等撰作的《毛诗正义》《礼记正义》《尚书正义》,北宋王安石撰作的《周官新义》等,在经学诠释史上,具有极其重要的地位和深远影响。魏了翁在考释《周礼·天官》经文时,对上述儒者的经典诠释著作和相关学说,皆有大量的征引和评议。

魏了翁征引前世儒者注疏诠释之说,大致可分为如下两种类型:

一是在节首或行文中标明姓氏、称谓等。据统计,魏了翁《周礼折衷》征引东汉儒者杜子春《周礼注》(节首冠以“杜”“杜子春”等)30节,郑兴《周礼解诂》(节首冠以“郑大夫云”)5节,郑玄《周礼注》引郑众《周礼解诂》(节首冠以“郑司农”“先郑”“司农”等)113节,郑玄《周礼注》(节首冠以“郑康成”“后郑注”“郑注”“后郑谓”“郑”“注”“后郑”“玄谓”等)317节,西晋杜预《左传注》、东晋儒者干宝《周礼注》各1节,南朝梁萧绎说1条,隋唐之际儒者陆德明《经典释文》12节,唐代儒者贾公彦《周礼疏》(节首冠以“贾”)257节,北宋儒者王安石《周官新义》(节首冠以“王荆公”“荆公”等)40节,程子(程颢/程颐)1节,陈祥道《礼书》(节首冠以“陈祥道”)11节,南宋儒者李心传《三礼辨》(或曰《丁丑三礼辨》,节首冠以“三礼辨”)27节,胡宏、永嘉二陈(陈傅良/陈亮)、叶梦得、天台周成子、天台周氏(二者或为同一人)、林氏各1节,另有朝代、姓名均佚者某氏(郑众等谓“或曰”,未必为同一人)4节。

二是不在节首标明姓氏、称谓等,在行文中或提及姓名、称谓等,如《周礼折衷·大宰》载魏了翁语曰:“周之官联,其联事处最密,故朱文公谓一部《周礼》盛水不漏。”[5]魏氏所引朱熹对《周礼》的赞誉之辞,当引自坊间流传的朱熹著述,或即朱熹门人集撰之《朱子语类》一书:“《周礼》一书,也是做得缜密,真个盛水不漏!”[6](P2204)或无姓氏、称谓等标明,魏氏径直在所征引郑玄《周礼注》、贾公彦《周礼疏》等某字下,以小号字标明其音读。其所标音读,则引自陆德明《经典释文》。如魏了翁于《甸师》“王之同姓有辠,则死刑焉”节下,征引郑众《周礼解诂》时曰:“不践其类践音剪。”[5]“践音剪”三字,非郑众《周礼解诂》文,而是魏氏引《经典释文》,对“践”字所标音读。

据此魏了翁征引前世儒者注释时,明显侧重于征引汉、唐儒者的诠释学说,尤其是郑玄《周礼注》、贾公彦《周礼疏》,而对宋代以来的《周礼》诠释著作和学说,除比较多的征引王安石《周官新义》、陈祥道《礼书》、李心传《三礼辨》,及引用了程子、朱熹、王昭禹、胡宏、吕祖谦等若干零言散语外,其他儒者所撰《周礼》诠释著作和学说,均付阙如,这与宋代《周礼》学兴盛,诠释著作“井喷”涌现的时代学术思潮,显然迥异其趣,似表明魏了翁重古轻近的学术取向和释经特点。

魏了翁对其征引的前世儒者学说,或给予高度肯定和赞扬,如魏了翁征引郑玄、贾公彦、王安石对《疾医》所作诠释后,评议曰:“荆公此一节最好,常举以教医者。”[5]又如,魏了翁认为,以往儒者对《序官》“以为民极”中“极”字的诠释,皆不准确,唯朱熹深谙其义:“此‘极’字至朱文公发明始分晓。”[5]或不置一词,似表明其对相关儒者学说的默认和肯定。或对若干儒者的学说或释经方法,予以激烈的批评,如《大宰》“四曰听称责以傅别”,郑玄等依王莽国家放贷取利息例,予以注释。魏了翁认为,此注释内容及方法,皆不足取:“此国服为息,恐是刘歆傅会,康成误解,以致荆公祸天下。周公之制,必不放债取利。”[5]他在《师友雅言》中详述道:

又如国服为息,息字,则凡物之生歇处便生。王介甫引用王莽时事以证《周礼》,为二厘取息之制。古人元不取民以钱,土地所产元无钱。误国甚矣。介甫错处,尽是郑康成错注处。王莽时岁什一之法,自康成引以注息字,介甫浑错看可见。欧、苏以前,未尝有人骂古注,想承其误以至此。[5]

清代儒者黄宗羲援引魏氏《周礼折衷》佚文,也有类似论述:

又《周礼折衷》曰:“《周礼》国服之法,郑康成直以王莽二分之息解之。此自误引,致得荆公坚守以为成、周之法。当时诸老虽攻荆公,但无敢自郑康成处说破,推原其罪者。”[7](P3251)

上述论述也表明,魏氏在释经时,不象部分儒者那样,秉持根深蒂固的门户之见,盲目地崇拜或诋毁先贤,而是基本做到实事求是,持论公允。

三、魏了翁对所引儒家文献的改写

魏了翁《周礼折衷》在征引儒家十“经”及前世儒者注疏时,并非如今天的研究者,要丝毫无误的征引文献原文,不得随意改写原文。由于受主、客观诸多因素的影响,魏了翁对所征引文献,进行了增、删、改、移四种形式的改写。

(一)增加文字

魏了翁征引前世儒家文献时,往往出于遣词用句习惯,或因抄录异本而增加文字。就增加的文字形式而言,可分为增加单字、增加词组、增加句子三种类型。

1.增加单字

魏了翁征引前世儒家文献所增加的单字,依词类而言,有名词、动词、副词等九类。

(1)增加名词

此种类型的增加有32例。其中有对文献中所涉人物姓氏、谥号、爵号等的补足,如《周礼·天官·大宰》《注》引《孟子》文为佐证:“《孟子》曰:‘乡田同井,出入相友,守望相助,疾病相扶,则百姓亲睦。’”贾《疏》在疏解郑玄《注》时,提及郑玄引《孟子》事:“引《孟子》‘乡田同井’。”[8](P648)魏了翁在“引”字上增“郑”字。有对疑难文字标加的音读,以小号字体附于需标音读的文字后,如魏氏在所引《膳夫》郑玄《注》“三臡实之”[8](P659)句中的“臡”字下增“尼”字。[5]

(2)增加动词

此种类型的增加有49例。值得注意的是,魏氏对杜子春《注》、贾公彦《疏》若干“云”字之增加,与下文“删略单字”中的“删略动词”中,魏氏大量删略贾《疏》惯用句式“云××××”句中的“云”字,形成比较鲜明的对比。与“云”字基本同义的字,还有“曰”“谓”。

(3)增加形容词

此种类型的增加有1例,即在《掌次》《疏》“是国有故而祭”[8](P676)句中的“有”字下增“大”字。[5]

(4)增加副词

此种类型的增加有10例。其中,增“亦”字6例,增“则”字2例。

(5)增加代词

此种类型的增加有6例。其中,增“此”字2例,增“其”字4例。

(6)增加介词

此种类型的增加有4例,如魏了翁在《内司服》引《尚书大传》曰:“《尚书大传》云:‘古者后、夫人侍于君前。’”[9]而文渊阁《四库全书》本《尚书大传》无“于”字,[10]应为魏氏所增。

(7)增加连词

此种类型的增加有6例。其中,增“而”“又”(魏了翁引《膳夫》“羞用百二十品”[8](P659),在“百”字下增“有”字各3例。[5]阮元认为,应有“有”字。①《周礼·天官·膳夫》阮《校》曰:“唐《石经》作‘羞用百有廿品’。朱本、余本、嘉靖本、毛本‘百’下皆有‘有’字。《疏》中引经同。此本及闽、监本脱。《石经考文提要》云:‘宋本《九经》、宋纂图互注本、宋附《释音》本、余仁仲本皆有“有”字。’”见(清)阮元校刻《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第664页。(“有”通“又”)。

(8)增加数词

此种类型的增加有3例。如魏了翁在《内饔》《疏》“是其体十一体”[8](P662)句中的“十”字上增“二”字。贾《疏》前文列举羊体“前体肩、臂、臑,后体膊、胳,又有正脊、脡脊、横脊,又有短胁、正胁、代胁”[8](P662),共十一物,则此处魏氏所谓“二十一”,误。

(9)增加助词

此种类型的增加有28例。其中,增“也”“之”字各9例,增“者”字5例,增“所”字2例,增“与(欤)”“以”“矣”字各1例。

2.增加词组

此种类型的增加有28例。其中,有魏氏为标明所征引内容或有关学说的提出者而增加的若干儒者的姓氏或称谓。如魏氏引《序官》《疏》作“后郑云:司农引《论语》者”,[5]“后郑云”,贾《疏》原无,系魏氏所增。亦有魏氏或援《经典释文》,或自创对所引经文或注疏文中某字标加音读,如魏氏引《酒正》《注》引郑众语“糟音声与相似”,[8](P669“)”字下,魏氏附小号字体“音糟”二字,[5]即引自《经典释文》;而其引《玉府》《注》“袍襗之属”[8](P678)句中“襗”下附小号“择音”二字,[5]与《经典释文》“襗,刘音泽,徐待各反”[8](P678)所标音读不符,显系魏氏自己拟音标读“襗”字。

3.增加句子

此种类型的增加共有14例。其中既有对所征引《周礼》《注》《疏》经义或音读的补充,也有对现存世文献的补佚之处。如其征引王安石《周官新义》有关内容,对《周官新义》的补佚价值,不容低估。

王安石撰《周官新义》,在北宋神宗王安石执政时期,可谓《周礼》权威诠释著作,即便科举考试,也一依《周官新义》。随着王安石罢相、去世,北宋后期党争激化,王安石种种施政措施遭到严厉的批判和否定,《周官新义》的地位与影响,也大为衰落。即便如此,南宋许多儒者的《周礼》诠释著作,仍多有采择《周官新义》者。魏了翁也未例外,如前所述,在《周礼折衷》一书中,采择《周官新义》34节。

(二)删略文字

删略文字,是指魏了翁在征引前世儒者学说时,删略其中部分内容。就删略内容的性质而言,可分为删略单字、删略词组、删略句子三种类型。

1.删略单字

魏了翁征引前世儒者学说时,删略的单字,依词类分,有名词、动词、形容词等九类:

(1)删略名词

此种类型的删略共有105例。其中,对标明前世儒者学说姓氏的删略数量最多,有15例,如魏了翁删《周礼·天官·序官》贾公彦《疏》“但郑据《小司徒》成文而言”[8](P639)句中的“郑”字;[5]删《鳖人》引陆德明《经典释文》“簎,戚敕角反”[8](P664)句中的“戚”字。[5]此类删略中,比例最大的,是魏了翁在据郑玄《周礼注》所引郑众说进行征引时,基本上将郑玄《周礼注》所用的标明郑众说的“郑司农云”句中的“郑”字,删略殆尽。

其次是删略前世儒者注疏中提及的若干文献名,或文献篇名中的某一名词。此类删略有9例,如贾公彦《周礼疏》在征引《左传》时,一般称之曰“《左氏传》”。魏了翁有2例删改为《左氏》,1例删改为《左传》。贾公彦征引《汉书》时,一般采用“《汉书》+卷名”的方式,而魏了翁皆删略“书”字,如魏了翁删《疾医》贾《疏》“《汉书·艺文志》”[8](P667)为“《汉·艺文志》”。[5]

删略爵名也是此类删略中数量较多者,有4例,皆为魏了翁删略贾公彦《周礼疏》中提及的春秋鲁国某公(谥号+爵号)中的爵号,如魏了翁删《外饔》贾《疏》“《左氏》哀公二十三年”[8](P662)句中的“公”字。[5]

(2)删略动词

此种类型的删略,在“删略单字”类中数量最多,共有295例。删略动词最多者,或是贾公彦《周礼疏》在引用经文或前儒学说时,皆采用的“云‘××××’者”,或是表示说话的“××云”句中的“云”字,删略151例;其次,或为贾公彦等为解释或引申句义,而在人名、书名等前所加表示按(案)语的“案”字,删略29例;另删略与“云”基本同义的“曰”“言”“谓”等31例。

(3)删略形容词

此种类型的删略有6例。如魏了翁删《追师》《疏》“至今去汉久远”[8](P693)句中的“久”字。[9]

(4)删略副词

此种类型的删略有99例。其中,删“故”字25例,删“则”字15例,删“亦”字14例,删“皆”字7例,是删略数量较多者。另有删“既”“必”“盖”“诸”“但”“尤”“凡”等副词者,各数例。

(5)删略助词

此种类型的删略有275例。其中,删“者”字141例,删“也”字86例,删“之”字28例,删“矣”字8例,删“耳”字5例,删“其”3例,删“焉”字2例,删“若”“所”“夫”“等”各1例。

(6)删略代词

此种类型删略的代词,有“此”“其”“彼”“之”等,共计50例。

(7)删略连词

此种类型删略的连词,有“且”“又”“及”“而”“与”等,共计30例。

(8)删略数词

此种类型删略的数词有3例。如魏氏删《膳夫》贾《疏》“《左氏》昭十六年子产云”[8](P660)句中的“十”字。[5]

(9)删略介词

此种类型删略的介词有9例。这既有魏氏对所引《周礼》经文的删略,如删《周礼·小宰》“令于百官府曰”[8](P655)句中的“于”字;[5]也有对所引注疏等文献的删略,如删《周礼·大宰》贾《疏》“故云在远郊”[8](P647)句中的“在”字。[5]

2.删略词组

魏了翁删略所征引文献的词组共计288例。其中,既有表示所征引学说儒者姓氏者,如“郑彼注”“郑云”“郑司农云”“玄谓”等,也有贾公彦《周礼疏》中所用的“释曰”“注云”“又案”等词组,更多的则是一些表示人名、书名、地名及其它类型的词组。

3.删略句子

除上述删略单字、词组外,魏了翁还大量删略其所征引文献中的句子,总计1146例。就数量而言,远远超过前述对单字(872例)、词组(288例)的删略。

就删略句子的类型而言,主要有删略贾公彦《周礼疏》每节疏文前体例用句“‘××’至‘××’释曰”(或“注‘××’至‘××’释曰”)等98例,“‘××’至‘××’释曰”(或“注‘××’至‘××’释曰”)+部分文字(字、词或句)250例,及其它类型的句子798例。

(三)改换文字

魏了翁《周礼折衷》征引前世儒家文献时,对《周礼》经文或《注》《疏》等若干文献的字、词、句大量进行改换,依改换内容的结构,可分为以下九种类型:

1.单字改为单字

在单字改为单字类型中,依词性,又有名词、动词、形容词等形式的改换。

(1)名词改为名词

此种类型的改换共有174例。其中,属于我们今天所说的异体字、通假字等51例。有学者认为,此种类型的改换文字,在校勘学领域,可以不在校勘记说明;若在校勘记中说明,反有校勘者卖弄学识之嫌。此说虽不可谓不确,一些常见的异体字、通假字,如“大”与“太”“享”与“飨”“熟”与“孰”等,对历史学专门研究者而言,自然无需再专门阐述;但对一般社会大众读者而言,要准确地理解文义,恐怕就不是一件轻松的事情。

另有一些比较特殊,且不常见的异体字,若无阐述,即便专门研究者,恐亦难于理解。如“序”“叙”二字,有何区别?为何古代学者或作《周礼·叙官》,或作《周礼·序官》?孙诒让指出:“此经(指《周礼》)例用古字作‘叙’,注例用今字作‘序’。”[11](P160)又如,东汉人为何写“洛阳”为“雒阳”?陆德明曰:“雒,……本作洛,后汉都洛之阳,改为雒。”阮元曰:段玉裁《汉读考》云:“像州之川字作‘雒’,雍州之浸字作‘洛’。自魏以前,画然分别,魏文帝始乱之,其详见《尚书古文撰异》。”[8](P639、643)东汉为何改“洛”为“雒”?曹魏又复改“雒”为“洛”?魏文帝改“雒”为“洛”诏书中,对此有明确说明:“以汉火行,火忌水,故‘洛’去洛‘水’而加‘隹’。魏于行次为土,水得土而流,土得水而软,故除‘隹’,加‘水’,变‘雒’为‘洛’。”[12]其它如“翣”与“歰”①《周礼·天官·缝人》“衣翣柳之材”,阮《校》曰:“唐《石经》、诸本同。《汉读考》云‘:此司农易“接”为“歰”,而引《檀弓》及《春秋传》以证“歰”之义。司农所据《记》、《传》字作“歰”,今本《记》《传》则皆作“翣”矣。《丧祝》《注》亦云“:四歰墙置歰。”歰者“,翣”之假借字也。经文“翣”字当亦作“歰”,而后人改之。’”《周礼·天官·缝人》《注》引郑众“周人牆置翣”,阮《校》曰“:宋本、余本、岳本、嘉靖本同。闽、监、毛本‘歰’作‘翣’,依今《礼记》所改,非也。”见《十三经注疏》,第696页。、“毡”与“毡”②《周礼·天官·掌次》阮《校》曰“:闽、监、毛本同。唐《石经》、宋本、余本、嘉靖本‘毡’作‘毡’。《注》及《疏》准此。此本《注》《疏》中皆作‘毡’。”见《十三经注疏》,第680页。、“栗”与“”等,似皆需专门阐述。

魏氏或《周礼折衷》后世抄刻者,或因字形相近而有意无意改换者25例。若干汉字字形相近,若不谨慎详察,极易混淆误写。对魏氏而言,误改引文,或缘于所据文本有误,或粗忽失察;对后世抄刻者而言,或主要为稻粱谋而学术责任心低下所致。如《周礼折衷》中,多处将《周礼》或《注》《疏》等文献中的“宫”改为“官”,这或许是因为“宫”的繁体“宮”与“官”字形极为相近的缘故。其它如误改“贝(貝)”为“具”,“戎”为“戌”,“献”“獻”为“兽”(獸),“帅”为“师”,“夫”为“天”,“眺”为“俯”等,皆属这一类型。当然,魏氏或后世抄刻者,不仅有误改之处,也有无意或有意改正之处。如魏氏改所引《醢人》郑玄《注》“杂以梁、曲及盐”句中的“梁”为“粱”,阮元校曰:“嘉靖本‘梁’作‘粱’。此从木,讹。”[8](P680)

或因主观原因,或因客观原因导致改换文字2例。主观原因,如上节所述,系魏氏或后世抄刻者粗忽失察所致;客观原因,则是由于时月流逝,文献的磨损、模糊湮阙所形成的改换。如《四部丛刊》初编本(以下简称丛刊本)《周礼折衷》改《笾人》《注》“诸侯之大夫、士祭礼也”[8](P671)句中的“夫”为“天”[5],而明世宗嘉靖二年(1523)锡山安氏活字排印本(以下简称安氏本)[13]、清代修《四库全书》收录之《重校鹤山先生大全文集》(以下简称阁本)[14]、清吴棠于同治十三年(1874)刻望三益斋本(以下简称益斋本)《周礼折衷》[9]皆作“夫”,纠正了丛刊本《周礼折衷》的讹误。丛刊本之误,当系魏氏或抄刻者粗忽失察,或因其所据《周礼》文本“夫”字顶端部分湮阙,魏氏或抄刻者又不察;或丛刊本《周礼折衷》磨损湮阙,以致闹出“大天”的笑柄。《周礼折衷》也有改正者,如其改所引《外府》《疏》“莽以刘有金刃”[8](P679)句中的“刃”为“刀”。魏氏所据《周礼》文本《疏》“刃”字末笔或磨损湮阙,魏氏据抄为“刀”而改正。阮元曰:“惠校本、《汉制考》‘刃’作‘刀’。此误。”[8](P681)

(2)名词改为动词

此种类型的改换有7例。其中有2例系改所引《掌舍》郑众、郑玄语中的“柜”为“拒”[5]。

(3)名词改为形容词

此种类型的改换有4例。其中3例系改“犬”为“大”,1例改“夫”为“大”。

(4)名词改为副词

此种类型的改换有3例。如改《宰夫》引《周官新义》“合众凡而为要”[15](P68)句中的“凡”为“已”[5]。

(5)名词改为连词

此种类型的改换有4例。如改《内竖》引《疏》“明其颒面沐发”[8](P687)句中的“面”为“而”[9]。

(6)名词改为代词

此种类型的改换有1例,即改《内宰》《注》“瑶爵以瑶为饰”[8](P684)句中第一个“瑶”为“其”。[9]阮元所据底本误作“瑶”,故对底本进行了校改:“此本‘其’误‘瑶’。今据诸本订正。”[8](P688)

(7)名词改为数词

此种类型的改换有2例。一是改《内宰》《注》“谓之北宫者”[8](P686)句中的“北”为“六”[9];一是改《夏采》《疏》“蕤宾在午月”[8](P695)句中的“午”为“五”。[9]

(8)名词改为介词

此种类型的改换有1例,即改《小宰》引《周官新义》“善其行谓之善”[15](P61)句中的“行”为“于”[5]。

(9)名词改为助词

此种类型的改换有2例。如改《庖人》《疏》“北方豕膏”[8](P661)句中的“豕”为“之”。

(10)动词改为名词

此种类型的改换有12例。其中,3例或系魏氏或后世抄刻者因字形相近,粗忽失察而改换“予”为“子”,“入”为“人”。其中2例改正为误,1例改误为正,即魏氏或后世抄刻者改《小宰》郑众语“称责谓贷予”[8](P654)中的“予”为“子”[5]。阮元曰:“诸本同。《释文》出‘贷予’二字,皆误也。《疏》引《注》云:‘责谓贷子者,谓贷而生子者,若今举责,即《地官·泉府》职云:凡民之贷者,以国服为之息是也。’又释经云‘称责谓举责生子’,则‘予’为‘子’字之误无疑,当订正。”[8](P658)

(11)动词改为动词

此种类型的改换有99例。其中,20例系通假字的改换,如改“颁”为“班”,“飨”为“享”,“咒”为“呪”,“孰”为“熟”等;28例系同义词、近义词的改换,如改“云”为“曰”“谓”“言”,“帅”为“率”,“未”为“弗”“无”“不”;3例系因字形相近,魏氏或后世抄刻者或因粗忽失察,或因所据祖本不同而误改,如改《大宰》《注》“所以合牵以等物也”[8](P646)句中的“牵”为“率”;1例或系因文献磨损湮阙,导致魏氏或后世抄刻者误改,即改《膳夫》贾《疏》“云牛、羊、豕、鱼、腊、肠、胃同鼎”[8](P660)句中的“同”为“司”[5]。

(12)动词改为形容词

此种类型的改换有2例。如改《膳夫》《疏》“当内兼膷、臐、膮”[8](P660)句中的“兼”为“廉”[5]。

(13)动词改为代词

此种类型的改换有2例。如改《内饔》《注》“齐以五味”[8](P661)句中的“以”为“此”[5]。

(14)动词改为副词

此种类型的改换有2例。如改《内府》《疏》“掌给九式及吊用”[8](P679)句中的“掌”为“常”[5]。

(15)动词改为连词

此种类型的改换有4例,如改《膳夫》《疏》“皆出于牲及禽兽”[8](P659)句中的“出”为“及”[5]。

(16)动词改为数词

此种类型的改换有3例,如改《幕人》《疏》“云曰合象宫室曰幄”[8](P676)句中的第一个“曰”字为“四”字[5],此处贾《疏》误。

(17)动词改为助词

此种类型的改换有4例,如改《内司服》《释文》“《声类》以为今作绢字”[8](P691)句中的“作”为“之”[9]。

(18)动词改为介词

此种类型的改换有3例,如改《幕人》《疏》“以其布帷幕之内”[8](P676)句中的“布”为“在”[5]。

(19)形容词改为名词

此种类型的改换有3例,如改《凌人》《疏》“是别大异名”[8](P671)句中的“大”为“代”[5]。

(20)形容词改为动词

此种类型的改换有1例,即改《宫人》《疏》“路,大也”[8](P675)句中的“大”为“夭”[5]。

(21)形容词改为形容词

此种类型的改换有2例,如改《大宰》引《三礼辨》“自大府至掌皮”句中的“大”为“太”[5]。

(22)副词改为名词

此种类型的改换有4例,如改《酒正》杜子春《周礼注》“唯嗛之视”[8](P669)句中的“唯”为“帷”[5]。

(23)副词改为动词

此种类型的改换有8例,其中既有对所引《周礼》经文的改换,如丛刊本[5]、安氏本《周礼折衷》[13]皆改《膳夫》“凡肉修之颁赐皆掌之”[8](P660)句中的“皆”为“守”,阁本[14]、益斋本《周礼折衷》[9]则作“皆”;也有对《注》《疏》等文献引字的改换,如改《宰夫》引陈祥道《礼书》“盖穷者达其情于外朝之肺石”[16]句中的“盖”为“是”[5]。

(24)副词改为形容词

此种类型的改换有1例,即改《外府》《疏》“常知多少而已”[8](P679)句中的“常”为“当”[5]。阮元校曰:“浦镗云:‘当’误‘常’。”[8](P681)

(25)副词改为副词

此种类型的改换有25例。其中,“以”“已”互换(即贾《疏》等作“以”,《折衷》即改为“已”;贾《疏》等作“已”,《折衷》即改为“以”)者10例;“即”“则”互换者4例;“唯”改为“惟”者4例。

(26)副词改为助词

此种类型的改换有1例,即丛刊本《周礼折衷》改《外府》《注》“惟有五铢久行”[8](P679)句中的“久”为“之”[5],阁本[14]、益斋本《周礼折衷》[9]及下文贾《疏》引郑玄《注》,皆作“久”。[8](P679)

(27)连词改为动词

此种类型的改换有2例。如魏氏《宰夫》引陈祥道《礼书》,或依郑玄,①《公羊传·定公十二年》阮《校》曰:“按:《毛诗·小雅》郑《笺》引‘而’作‘为’,下‘而雉’同。”见《十三经注疏》,第2345页。或依陈氏,改《公羊传》两“为”字为“而”字:“《公羊传》云:五版为堵,五堵为雉。”[5]

(28)连词改为代词

此种类型的改换有1例,即改《典丝》《疏》“且余官更无丝入之文”[8](P690)句中的“且”为“其”[9]。

(29)数词改为名词

此种类型的改换有1例,即改《周礼·天官·序官·宫正》《疏》“若宫正则主任三宫卿”[8](P640)句中的“三”为“王”[5]。

(30)数词改为动词

此种类型的改换有1例,即改《缝人》《疏》“黼翣二”[8](P692)句中的“二”为“立”[9]。

(31)数词改为数词

此种类型的改换有6例,如改《左传·昭公四年》《注》“谓夏三月”[17](P2034)句中的“三”为“二”[5]。

(32)代词改为名词

此种类型的改换有2例,如丛刊本《周礼折衷》改《司会》《疏》“依此《大宰》九赋次第以释之”[8](P679)句中的“此”为“记”[5],阁本[14]、益斋本《周礼折衷》[9]则作“此”。

(33)代词改为动词

此种类型的改换有4例,如丛刊本《周礼折衷》改《掌舍》《疏》“其云旌门”[8](P676)句中的“其”为“具”[5],阁本《周礼折衷》则不改,依旧作“其”[14]。

(34)介词改为介词

此种类型的改换有1例,即丛刊本《周礼折衷》改《外府》《疏》“是从莽至汉末郑君时”[8](P679)句中的“从”为“后”[5],阁本[14]、益斋本《周礼折衷》[9]作“从”。

(35)助词改为名词

此种类型的改换有3例,如改《笾人》《疏》“以添前为八也”[8](P672)句中的“也”为“笾”[5]。

(36)助词改为助词

此种类型的改换有6例。其中,“也”改为“者”2例,“之”改为“焉”“也”各1例,“者”改为“之”,“焉”改为“然”各1例。

2.单字改为词组

此种类型的改换共有18例。其中,改《周礼》《注》中郑玄为表明自己注释内容,以与其所引杜子春、郑众等儒者注释相区别而惯用的“玄谓”中的“玄”字为“后郑”者有6例。

3.单字改为句子

此种类型的改换有1例,即丛刊本《周礼折衷》改《宫正》郑众语“国有事”[8](P657)句中的“事”为“宫正为王执烛也”[5]。

4.词组改为单字

此种类型的改换有26例。如改《大府》《疏》“大府以货贿分置于众府”[8](P678)句中的“大府以货贿”为“谓”[5]。

5.词组改为词组

此种类型的改换有93例。其中,原文或不改字,或略有改换后颠倒字序者32例。原文不改字颠倒字序者如改《膳夫》引《周官新义》“大丧、大荒”[15](P90)为“大荒、大丧”[5]。原文换字后颠倒字序者或删引文文字,如改《凌人》《疏》“叔孙通前汉时”[8](P671)为“前汉叔孙通”[5];或有通假字改换,如改《追师》《疏》“繇动”[8](P693)为“动摇”[9]。改变称谓者18例。其中,改《周礼》《注》中“玄谓”为“康成曰”者11例,改“玄谓”为“后郑”者2例,改《周礼注疏》中“郑司农”“司农”“郑司农云”为“先郑”者5例。

6.句子改为单字

此种类型的改换有2例。如改《大宰》《疏》“上亲亲、敬故、进贤、使能、保庸、尊贵、达吏”[8](P649)为“他”[5]。

7.句子改为词组

此种类型的改换有11例。如改《幕人》引《周官新义》“之事,则正谓王在宫,非出次之时”[15](P140)为“是也”[5]。

8.句子改为句子

此种类型的改换有39例。其中有多例系魏氏对所引文字的概括,如改《膳夫》贾《疏》“天子食终彻器之时,作乐以彻之。但天子祭祀,歌《雍》以彻,彻食器之时乐章未闻也”[8](P660)为“天子彻食作乐,乐章未闻,惟祭祀《雍》以彻”[5]。

(四)移置顺序

魏了翁在征引若干儒家文献时,有意对原文若干文字的顺序进行移动。此种类型的改写有47例。如魏氏在《周礼·天官·序官》“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极”[8](P639)节下,五次征引贾公彦《周礼疏》文。第五次征引贾《疏》文中,“百人无主,不散则乱,是以立君治之。君不独治也,又当立臣为辅。极,中也。言设官分职者以治民,令民得其中正,使不失其所”,[8](P639)系贾公彦对经文“以为民极”所作《疏》;“设官分职,助理天工,众人取中以为治体,其实建国之初,主在设官分职,为民极耳”[8](P639),则是贾公彦对经文“惟王建国”所作《疏》。魏氏将二节本不相连的《疏》文移置合为一节。“为民极耳”下的贾《疏》,又被魏氏分别移置至本节经文下它引贾《疏》处。

四、魏了翁改写所引儒家文献的原因及利弊

魏了翁为何要对所引前世儒家文献,进行增、删、改、移改写?笔者认为,导致上述改写发生的原因,应具体问题具体分析。概言之,原因不外乎有二:一是魏氏或后世抄印者客观或无意为之,二是魏氏或后世抄印者主观有意为之。

(一)客观原因

1.不同文本歧异

众所周知,《周礼》及《注》《疏》等文献自成书后,在流传的过程中,形成了多种不同的写本、版本。由于主、客观等多种因素或单一或综合的影响,不同的文本难免在内容、结构等方面存在歧异。无论是统治者,还是学者,对文献不同文本存在的内容或结构等方面的歧异,对经义的理解和诠释存在的危害,早就有清醒的认识,因此,文献的校勘,也出现甚早。在文献学史上较为知名者,有西汉成帝命刘向、刘歆父子校书;东汉灵帝命蔡邕等校定《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》“七经”,将其以隶书刻石,成为最早的官定儒家经本——《一字石经》(或称《太学石经》《熹平石经》);唐太宗修撰《五经正义》前,先命颜师古等校定文字,撰成《五经定本》等。然文字的歧异、错讹现象,依然难以完全消除。魏氏撰《周礼折衷》,所据《周礼》及《注》《疏》等儒家文献,显然无较为准确、权威的文本,不可避免的与较为准确的文本存在文字歧异,而形成增删或改换文字的现象。

2.文本流传过程中的自然磨损湮阙

众所周知,文献由于流传日久,某些文献文字或文字的某些部分,难免会因为水渍浸泡、人为磨损、鼠虫啃咬、纸张变质等原因,而漫灭湮阙全部或部分结构。有的文字,如果阙失某些部分,又会变成另一个文字;魏氏或抄刻者粗忽失察,便照葫芦画瓢地誊录或抄刻,导致改换文字现象的发生,甚至会闹出前述“诸侯之大天(夫)”之类的笑话来。

(二)主观原因

1.粗忽失察

如前文所述,魏氏或后世抄刻者粗忽失察,导致字形相近文字的文字改换现象,屡见不鲜。不过,这一原因导致的增删改换单字虽时有发生,但删略句子时,尤其是动辄删略数句、数十句,大多数情况下,应是魏氏有目的、有意识的加以删略,非可简单地用粗忽遗漏加以解释。

2.不以为意

魏氏或后世抄刻者或以为,某些同义字、近义词、通假字、异体字改换,如“云”与“曰”“谓”“言”等;某些词组字序的前后颠倒,如“人民”改为“民人”,“大荒大灾”为“大灾大荒”等,皆不影响文义的理解和诠释,因而随意增删、改换文字。

3.行文需要

对魏氏而言,《周礼》郑玄《注》、贾公彦《疏》体量庞大,如果一字不落的全文抄写,既无必要,因为郑玄《注》、贾公彦《疏》并非孤本,而是在经学界非常普及、常见、常用的文献,《周礼折衷》一书的学术价值也会被淹没在庞大的《注》《疏》中,难以体现。因而,魏氏对自己认为无必要(实际上似亦可视为魏氏对这些删略文字的认可)再誊抄的《注》《疏》等文字,予以删略。至于《注》《疏》等文献中大量无实义的虚词“者”“也”等,更是被大量删略。魏氏或据《经典释文》,或据己意对《周礼》经文及《注》、《疏》等若干疑难字,增标音读。

前世儒家文献中的某些特殊体例,魏氏认为不再适用,予以删略。如贾公彦《周礼疏》,应系沿承孔颖达等修撰《五经正义》的体例,在每节《疏》文前,都有“‘××’至‘××’释曰”;行文中,也时常可见贾氏引用《周礼》经文或郑玄《注》文时所用的“云‘××××’”“注‘××’至‘××’”等体例文字,魏氏删略的词组、句子中,此种类型的体例文字,占很大的比例。

4.个人用字习惯私好

魏了翁或后世抄刻者因为个人的用字习惯或私好,而随意改写前世儒者文献相关内容,如贾公彦《周礼疏》在征引《左传》时,一般称之曰“《左氏传》”。魏了翁有2例删改为《左氏》,1例删改为《左传》。贾公彦征引《汉书》时,一般采用“《汉书》+卷名(如《汉书·食货志》)”的方式,而魏了翁皆删略“书”字。

5.沿袭前人所改而改

魏氏对《周礼》等儒家经典或后世儒者诠释学说的改写,有的系出魏氏之意,或后世抄刻者所为;有的则是前世儒者已经改写,魏氏或后世抄刻者沿袭而已。如魏氏引《周礼·天官·序官》贾《疏》曰:“案桓二年《左氏》云:‘昔武王克商,迁九鼎于洛邑。’”[8](P639)《左传·桓公二年》原文无“昔”字。[17](P1743)则此字或贾公彦所增。魏氏引贾《疏》时,亦因袭此改写不变。

(三)影响及利弊

魏氏改写前世儒家文献,是否会影响原文文义呢?影响的程度又如何?笔者认为,无论是增删、改换,还是移置句子,毋庸置疑,势必影响原文文义。改写词组,有的会影响原文文义;有的改写,如同义词组的改换,字序的颠倒,或许对原文文义影响不大,甚至可以忽略不计。改写单字,则较为复杂。有的单字改写,如若干助词的增删,基本不影响文义;若干副词,尤其是程度副词的增删,会导致原文的范围、程度发生变化,进而影响原文文义。

魏氏对前世儒家文献的大量改写,尽管可归于我们今天所批评的“学术失范”范畴,其与宋代儒者比较普遍的怀疑、擅自改易经典的学风,也可谓亦步亦趋,深受浸染;其对《周礼》,尤其是对《注》《疏》等后世儒者的诠释文献,因改写而导致的割裂、剥离之弊,也是无须否认的客观存在;有的改写,难免画蛇添足之嫌,如《阍人》《注》曰:“玄谓雉门,三门也。”贾公彦《疏》曰:“‘玄谓雉门为三门’者。”[8](P686)贾《疏》虽未严格引郑玄《注》文,在“三”字上增“为”字,但基本无碍文义。魏了翁却在所引贾《疏》“玄”字下增“云”字[9],“云”“谓”二字同义,魏氏所增,实无必要。

纵使如此,魏氏有关改写的价值和意义,应予以充分的认识和肯定。其价值一是体现在对《周礼》经文或《注》《疏》等文献若干讹误、衍漏的订正,如《内宰》引贾《疏》作“皆内宰告后”[9],贾《疏》原无“宰”字,阮元在校记中也指出此误:“此本脱‘宰’,据闽、监、毛本补。”[8](P685-688)二是其对有关文献的征引,已不见于该文献今本内,或为逸文,因而具有极为珍贵的补阙价值。这在魏氏所征引《周官新义》中,尤有典型体现。

《周官新义》在传播过程中,形成多种版本。[18](P38)由于主、客观因素的影响,诸本不可避免存在歧异。迄今,《周官新义》的整理本,似以程元敏[15]、杨小召[19]分别整理、点校的文本为佳。纵使如此,二书对《周礼折衷》所引王安石《周官新义》注文,似关注不足。不仅对《周礼折衷》所引文与《周官新义》注文之间的歧异,缺乏应有校勘,而且对《周礼折衷》所引文,如魏氏于《宰夫》下引《周官新义》“牵则牵四十之属是也”9字[5],《兽人》下引《周官新义》“王之设官,能去民物之害”10字[5],《疾医》下引《周官新义》“《列子》曰:‘指擿无痟痒。’痟,痛也”11字[5],尤其是《典妇功》下引《周官新义》“授事者,授其所为女功之事。授资者,授事者,授其所为女功之资。女功无资,则无致功故也。内宰先言小大,主制故也。典妇功先言苦良,主功故也”56字[9],皆为今本《周官新义》阙佚而无者。而前述二整理本皆或未征引,或虽征引,而无详细校勘。就此而言,魏氏所引,无疑极具补阙之珍贵价值。