记我的酉水

◎ 文 | 田冯太 编辑 | 王芳丽

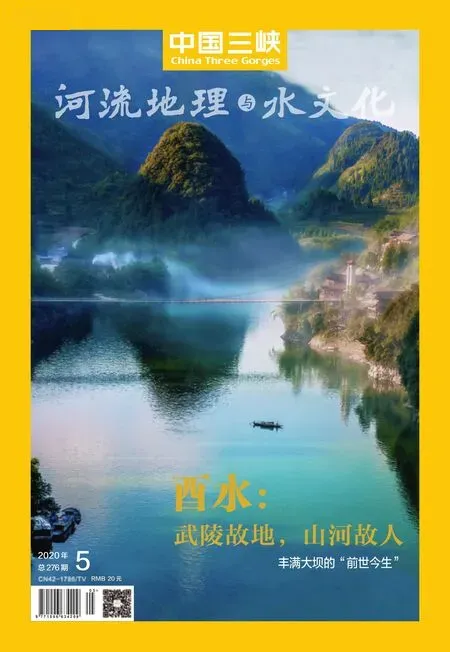

航拍酉水河 摄影/ 东方IC

像我这样伴随着流行音乐长大的人,除了某些特定场合,估计很少有人会刻意听那些年代久远的老歌,而我似乎是一个例外。这些年,哪怕在睡梦中,我都会恍惚听见“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”的旋律。

每个人心中都有一条河,而我的这条河,无疑我家乡的酉水河。

我的整个中学时代都在酉水河畔度过,不管是初中就读的接龙中学,还是高中时的来凤一中,距离酉水河步行都不会超过15分钟。那时候,人们似乎没有酉水河这个概念。如果你在县城里随便找个人问酉水河在哪里,大部分人会一愣,然后无奈地摇摇头。但如果你问大河在哪里,他们则会反问你哪个大河。在人们的意识中,大河有两个,一个是地名,大河乡(现已更名为大河镇,那里有一条老峡河,是酉水的支流),一个就是酉水河。人们习惯称酉水为大河,那是相对它的支流而言的。在县城附近,有三条河汇入酉水。最上游的叫小河,与酉水交汇的地方叫小河坪;居中的叫龙洞河,与酉水交汇的地方叫河坝梁,是我们游泳的首选之地;最下游的叫蓝河,与酉水交汇的地方叫庆凤山,是一座小山的名字,也有人叫团结桥,自然是桥梁的名字,我们村就夹在蓝河和酉水的另一条支流新峡河之间。

土家人的精神信仰

在我的酉水上游北岸老家,人们普遍信命,不怕死。酉水两岸杂居着土家族、苗族和汉族,我们村就杂居着这三个不同的族群,但在我的印象中,不管哪个族群的人,对死亡的态度都很坦然,尤其是土家族。按照我们的理解,一个人死了跟他回家了没什么本质上的差别,人死了,就意味着他回到了他来的地方,亲人们应该高高兴兴地相送。土家人的葬礼中,有两个重要的环节是很多中原人士难以理解的。一个叫穿花,又名打绕棺,亲友们在道士先生的带领下围绕着棺材载歌载舞,欢送亡人;另一个叫闭敛,也就是遗体告别,道士先生打开棺材盖,让亲友们跟死者见最后一面,按说,那场景应该是悲伤的、凝重的,土家人则不然,没有人会哭,人们认为这时候哭,尤其是眼泪掉进了棺材里,是极不吉利的,会给亡人带来牵挂和负担。

乡亲们从不避讳“死”字。我第一次读鲁迅先生的《祝福》,短工说祥林嫂“老了”,接下来“我”诧异地问:“死了?”读到这里我感到莫名其妙,曾一度怀疑编课本的人搞错了。后来弄懂了,更觉得莫名其妙。死了就是死了,为什么要说老了呢?

有时候,活着比死去沉重。

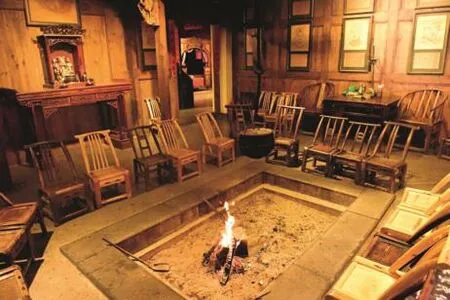

除了葬礼,老家人的泛神论还体现在逢年过节时的家庭祭祀。

老家年猪杀得早。一进冬月,选个黄道吉日,村里陆陆续续杀年猪,很少有人家到了腊月才杀的。年猪杀了之后,所有肉都要腌制。一般而言,用盐腌就可以起到防腐的作用了,我家则要再加入花椒粉和木姜子粉,花椒和木姜子都是自家种的,用擂钵舂成粉末。腌制十天,挂在火塘屋的房梁上,下面点火,开始烟熏。老家人不叫熏,叫炕,炕比熏更能体现时间的延续性。炕腊肉的木料很有讲究,大多数人家用柏树枝,这种树燃起来烟里有一股清香,我家则用橘子树枝,它的烟不仅香,而且微甜。这些调料的使用因人而异,没有一定之规,但有一个规矩是一成不变的:炖(或者卤)猪头的时候,一定要让猪嘴咬住猪尾巴。

小时候我不懂这有何深意,父亲解释说:“时间是一个首尾相连、无限循环的过程,年尾接年头,年年年尾接年头。”见我对此有兴趣,父亲教会了我干支纪年法。十天干配十二地支,六十年一个周期。六十一甲子,九转一轮回,说的就是这个道理。

猪头炖(卤)好后,人不能立即食用,要先进行一场祭祀,老家人叫敬菩萨。将咬着尾巴的猪头和两杯酒装在一个大盆或托盘里,猪脑门上插一双筷子,先从“家先”敬起。家先就是神龛上贴着的各种神位,红纸黑字(或金色的字),中间写着“天地国亲师位”,右边是“九天司命太乙府君”,左边是“××堂上历代祖先”。××堂是堂号,比如我家的是“紫荆堂”,相传先祖曾救过一位没落皇帝的性命,将他藏在一棵紫荆树下才幸免于难,该皇帝赐紫荆堂。敬菩萨的时候,要点两支蜡烛、三炷香,烧一堆纸钱,纸钱快要烧完的时候,将酒倒在上面,然后磕三个头,或者作三个揖。家先们吃饱喝足,再端到户外,依次敬土地、山神,如果附近有河流,还要敬河神,有古树的敬树神,有溶洞的敬洞神。敬完这些菩萨,再敬牲口圈,我父亲说敬的是姜子牙。

传说,姜子牙封完神,准备离开的时候,他的老伴儿马氏来讨要神位,姜子牙不允,马氏死缠乱打,姜子牙拿出打神鞭,怒吼:“瘟神,还不速速离去!”马氏不懂姜子牙的方言,不知道瘟神是骂人的话,以为给她封了神,欢天喜地地走了,去人间享受香火。后来她知道了瘟神并不是神,恼羞成怒,你不是说我是瘟神吗?我就让牲口遭瘟。一时间,人间的牲口病死无数。姜子牙得知后,亲自守护牲口圈。后来,人们就在牲口圈上贴上“姜子牙在此”的字样,吓唬马氏,保六畜兴旺。我家的牲口圈上就一直贴着这样的字条,跟家先一样,也是红底黑字,一贴一年,腊月三十敬菩萨的时候撕下旧的换新的。也有人家为了对姜子牙表示尊敬,贴的是“姜太公在此”。父亲说,名字就是用来叫的,神灵并不认为直呼其名有什么不敬之处。

土家族传统火塘 摄影/ 东方IC

敬完姜子牙,回到厨房,敬灶神。父亲说灶神是一家之主,我深表认同。民以食为天嘛,食物需要在灶上进行加工。老家人相信举头三尺有神明,也相信神明就隐藏在草木山川之中,他们心存敬畏,心怀感恩。

故乡的传统习俗

土家族历来有赶仗(围猎)的传统。冬天农闲时节,村里的男人们扛着枪,围追猎物,等猎物走投无路了再开枪,每次赶仗阵势很大,收获甚微。他们并不在乎打了多少猎物,在乎的是协同作战的快乐。上世纪90年代后期,我还跟他们一起打过野猪。后来,国家对枪支的管理更加严格,乡亲们自制的火药枪全部没收了,但赶仗的传统还在,可以去公安局办理持枪证,用双管猎枪赶仗。2003年,我离开老家的时候,村里的森林防火宣传栏上写着“严禁使用明火枪打猎”。

枪支管理严格后,村里大部分人用不上双管猎枪,改用捕兽夹,老家人叫“套”。用套捕猎规矩也多。不能用小套,要用大的。大套很重,我上初中的时候一个人手脚并用,都没法将夹子掰开,需要两个人协作,一个用脚踩,一个用手掰。但大套有一个好处,小动物踩上去,套不会跳,伤不到它们——老家人把动物踩上捕兽夹,捕兽夹合起来这个动作叫“跳”。

我小时候,山里蛇多,人们走路遇上了,会顺手捉了卖钱。但没人捉小蛇,不足锄把粗的蛇,即便捉了也必须放生。至于缠在一起的两条蛇,人们根本不走近就绕道了。捕鱼也是。

航拍酉水河上的渔船 摄影/ 东方IC

土家族吊脚楼 摄影/ 东方IC

陶渊明的《桃花源记》开篇写到:“晋太元中,武陵人捕鱼为业。”武陵,就是武陵山区,包含整个酉水流域。可见,老家捕鱼的历史由来已久。在我们村,除了小孩子没事儿做徒手捉鱼,村里的主要捕鱼工具是渔网。渔网必须用大网,保证小鱼能顺利地游走。我有个同学,自己动手将渔网改密,被他爹往死里揍了一回,从此再也不敢了。那时候村里采石场多,雷管炸药自然就多,有一次我自制了几个土炸弹去河里炸鱼,回来也被我爹狠狠地揍了一顿,他边揍我边说:“你还要不要那张脸?鱼是用来炸的?小鱼都被炸死了,二天(以后)你还想吃鱼?”当时我觉得很委屈,河水是流动的,我能炸死几条鱼?不过能打一次牙祭罢了。后来想想,我爹是对的,要是每个人都像我这么想,都炸鱼,河里的鱼恐怕早绝种了。陶渊明之前的历史姑且不论,从晋太元中到现在,酉水河依然很清,河里依然有很多鱼,我想,这跟老家人的这种敬畏之心不无关系。

以色列学者尤瓦尔·赫拉利在他的《人类简史》中写到:“我们的饮食习惯、冲突和性欲之所以是现在的模样,正是因为我们还保留着狩猎采集者的头脑,但所处的却是工业化之后的环境。”这句话,适用于我的父老乡亲。老家人保留着一种原始的敬畏。但他们同时也是包容的。武陵山区的土家族和苗人汉人一起生活了成百上千年,没有任何资料显示,因为族别的不同或信仰的差异而发生大规模冲突。

航拍酉水河 摄影/ 东方IC

我记得小时候,酉水两岸的民居都是木房子,条件好一点的家庭会建起两层的吊脚楼。不管哪种房子,堂屋都不设大门,只有门框,没有门板,里面摆着一口大水缸,总是装满了水,水上漂着一只瓢。行路人至此,口渴了,自己取水吃,不必征得主人同意。如果碰上了下雨,堂屋的板壁上挂有雨具,以蓑衣和斗笠为主,蓑衣是用棕树毛编成的,斗笠的框架用细篾编的,里面的填充物是粽粑叶或者毛竹叶,条件好的人家会挂上雨衣甚至雨伞,赶路人自取,待天晴了再还回来,没有人担心被盗。而现在,我们村家家户户都装上了大门,木门和铁门都有。或许杜拉斯说得对,故乡是永远也回不去的地方。

老家人尊敬年长的长辈,这是一种基本礼节,是集体无意识。老家有一条不成文的规定,走路时不得从年长的长辈面前经过。一桌子吃饭,晚辈起身盛饭,直接从年长的长辈面前过要近得多,但所有晚辈都会选择绕一圈。其实,年长的长辈们很少有人倚老卖老,老家有一句俗语,叫“要得好,老敬小”,意思是说年长的长辈要懂得尊敬晚辈,这样才会好。

或许你已经发现了,我在“长辈”前加上了“年长的”这个限定词。长辈并不意味着年纪大,而是辈分高。酉水流域的人家族观念非常强,“乱亲不乱族”,这里的“族”跟《左传》中“非我族类其心必异”一样,都是指家族,而不是民族,而“亲”专指姻亲。

乱亲不乱族,同姓不仅不能通婚,家族内尊卑长幼的顺序也不能乱。我在村里的辈分大,在正式场合,我的同龄人多半都要叫我满满(叔叔),少数人还得叫我公公(爷爷)。但在非正式场合,我都要求他们叫我的名字。老家还有一句俗语,“同龄叔侄当兄弟”,对于年龄相仿佛的长辈,有些礼节不必太讲究,自己心里有数就行。

我的童年记忆

酉水河里有多少条鱼,它就给过我多少欢乐;有多少只螃蟹,它就给过我多少笑声。在河坝梁捉鱼、翻螃蟹是要讲技巧的。湖北这边水深一些,没沙滩;湖南那边则有大片沙滩,从岸上到河里,水深有序递增。捉鱼一般在湖北,鳜鱼和角角鱼(黄辣丁)喜欢躲在堤岸的石缝和土洞里,小伙伴们集体潜水,围追堵截,总会有收获。翻螃蟹则要去湖南,在水浅的地方翻开石板,螃蟹就会落荒而逃,伸手一抓一个准。如果要论收获,翻螃蟹明显要多得多,一个人一只桶,个把小时就能装满。我们吃不了那么多螃蟹,就在河边架起一口大油锅,炸螃蟹卖,五毛钱一只。每到下午五六点,有些城里人会相约来游泳,我们的螃蟹就会很快售罄。卖螃蟹的钱大家平分,去城里打街机游戏,把钱又还给城里人。这叫取之于城,用之于城。

航拍酉水 摄影/ 东方IC

那时候的城里人不像今天这么娇贵,他们来游泳,跟我们一样,要穿过稻田,在田埂上享受稻穗轻抚肌肤的感觉。酉水两岸都是成片的稻田,这场景的形成大概要追溯到农耕文明进入酉水流域的时代,具体哪朝哪代,学术界还没有定论。可是到了2000年,湖南那边的稻田减少了,多出了不少瓜田,于是,偷西瓜就顺理成章地被提上了日程。

现在想来,偷西瓜远没有买西瓜来得容易。那几年,来凤、龙山二县既没有铁路,也没有高速公路,龙山那边的西瓜大量滞销,瓜农们骑着三轮摩托车四处叫卖,一块钱一个,任挑任选。两只螃蟹就能买一个大西瓜。买西瓜一点技术含量都没有,而偷西瓜的快乐则是无与伦比的。

偷西瓜都在晚上进行,不然就太没仪式感了。夜幕降临后,穿着裤衩游到对岸,轻手轻脚,半蹲前行,先查看瓜棚里有没有人,如果有人就得等待时机。其实,偷瓜这件事本身也没多大技术含量,难就难在怎么把偷到的瓜运过河。抱在胸口仰泳是不被允许的,必须顶在头上,踩水过河。有胆偷瓜就得先练踩水。我们一般在白天练踩水,将衣服裤子鞋子顶在头上。

有一天,对岸的瓜农装了满满一三轮摩托车西瓜到了其中一位同学家门口,二话不说就往屋里搬瓜。我同学的父母纳闷,问他干什么,瓜农对我同学说:“想吃瓜白天去摘,莫(别)大半夜黑灯瞎火地去,把藤子都绊断了。”从那以后,我们再也没偷过瓜,但保持着练踩水的习惯。

我2003年离开老家到昆明求学,离开前,我对酉水的认识并不深,活动范围仅限于仙佛寺到鲤鱼壕,也就十来公里的路程。酉水的支流我也只熟悉蓝河从三胡乡到庆凤山一段、老峡河马家坝一带以及新峡河将军岩到排沙沟水电站一段,加一块估计也不会超过20公里长。那时候,我误认为酉水一直是湖南湖北的界河,其实不是,来凤县城附近的酉水是两湖的省界,河水流过鲤鱼壕后,只有几公里是界河,然后全部流到湖南,再然后又成了界河,接下来全在湖北流淌,离开来凤县的百福司镇后,流到重庆的酉阳县,再拐进湖南,汇入沅江。沅江是长江流域洞庭湖支流,酉水是沅江的最大支流。我熟悉的酉水,仅限于酉水的上游。如今,来凤和龙山两座县城已经连成一片了。

在百福司镇,酉水这条发源于湖北省宣恩县的河流,走完了它在湖北境内的最后一程。我们习惯称百福司镇为卯洞。卯洞是镇内一座大型溶洞,酉水灌进去,成了一条阴河(地下河)。我只去过一次卯洞,但记忆深刻。那是我读大一时的寒假,去一个同学家玩儿,他妈做了一桌子菜,基本都是肉食,红烧肉切得大坨大坨的。在他们看来,只有切得大才能彰显热情好客,而我却实在难以下咽。卯洞人不仅保留着传统的饮食习惯,有一部分人至今还在使用土家语。在CCTV12还叫西部频道的时候,曾播出过一部名叫《拯救土家语言》的纪录片,拍摄地就在卯洞。更有意思的是,他们在说汉语方言时,用的竟然是土家语的语法,句子结构为“主宾谓”,而不是“主谓宾”,吃饭说成饭吃。听我同学说,他们那儿的女子出嫁,还要唱哭嫁歌,哭得死去活来,唱得肝肠寸断。这符合酉水的气质,她离开湖北娘家,进入重庆时,也不安静,水流湍急、险滩频生。

酉水河跳水的孩子,重庆酉阳县溪口镇。 摄影/ ht /FOTOE

关于鲤鱼壕,还有一点需要补充。鲤鱼壕位于来凤县活水乡(现已并入翔凤镇)境内,对岸是龙山县的白羊乡。以前鲤鱼壕附近没有桥,过河主要靠渡船。撑船的是河对岸的湖南人,跟我四叔同村,据说他们家世代摆渡,子承父业已经数百年了。乘坐渡船是免费的,吆喝一声就行。到了春节期间,船家就会拿着麻布口袋在两岸挨家挨户收粮食,给多给少主人家自己看着办。有一年收到我家,正好我在家,父亲让我多给一点。船家走后,我对父亲说,我们家已经很多年没坐过他家的渡船了——去四叔家都是骑车过团结桥,虽然绕一点,但更方便——为什么还要给他多装一点?父亲磕了磕他的烟锅头,说:“我们种田,出门的时候晓得能回来。他不一样,热天发大水,他们俩爷儿的命就漂在河里的。”老家人不说爷儿俩,说俩爷儿。先父的这句话对我这个后来的人生产生了很大的影响。

离开老家后,无论是求学还是工作,我都处处碰壁,总觉得自己跟城市格格不入。城市里的太多规则让我感到不可思议。按照赫拉利的理论,这大概是因为我身在后工业社会,却保留着狩猎与农耕并存的民族的头脑吧。而这种头脑,在我熟知的酉水流域还在传承,就像酉水至今没有断流一样。